-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

ए रामप्रसाद, चेतन सिंगाई, थांत सिन “सेमीकंडक्टर निर्माण में ‘क्रांति’ लाने में उच्च शिक्षा संस्थानों की क्या भूमिका होनी चाहिए?”, इश्यू ब्रीफ नंबर 764, दिसंबर 2024, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन

प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही सेमीकंडक्टर का निर्माण अपनी भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक हैसियत दिखाने का भी अहम ज़रिया बन गए हैं. मौजूदा दौर में जो आधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और संचार प्रणालियां बन रही हैं, उनमें भी चिप और सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. अगर कोई भी देश अपने डिफेंस सिस्टम के लिए मॉडर्न सेमीकंडक्टर बना सकता है तो इससे ना सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी बल्कि संकट के समय निर्यात प्रतिबंधों से भी बचा जा सकता है.[1] इतना ही नहीं अगर किसी देश का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कंट्रोल है तो ये वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक फायदा उठाने का औजार भी बन गया है.[2] इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर निर्माण की दौड़ दुनिया भर में नए गठबंधनों, व्यापारिक नीतियों और इनोवेशन का नया आकार दे रही है.

सेमीकंडक्टर निर्माण की दौड़ दुनिया भर में नए गठबंधनों, व्यापारिक नीतियों और इनोवेशन का नया आकार दे रही है.

दूसरे कई देशों की तरह भारत ने भी सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई है. भारत की योजना दीर्घकालीन है और चिप्स का निर्माण बड़े पैमाने में करने की तैयारी की जा रही है.[3] भारत ने इसे लेकर जो वित्तीय तंत्र स्थापित किया गया है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मज़बूत इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सितंबर 2024 में भारत में ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की मीटिंग हुई थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सेमीकंडक्टर मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. पीएम मोदी ने कहा कि "चाहे वो मोबाइल बनाने का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर सेमीकंडक्टर, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है. हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं संकट के समय में रुकती नहीं, ठहरती नहीं बल्कि आगे बढ़ती रहती है".[4] मॉडर्न सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए उन्होंने अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के तहत 1 ट्रिलियन रूपये के आवंटन का भी एलान किया.[5]

अगर नीतिगत स्तर पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति-2019 (एनपीई-2019)[a] में भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि सुनिश्चित करने की बात कही गई है. एनपीई-2019 को 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' से जैसी पहलों के साथ जोड़ा गया है. इसका उद्देश्य ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भारत की स्थिति को मज़बूत करना है.[6]

लेकिन दिक्कत ये है कि फिलहाल भारत के पास ऐसा कार्यबल नहीं है, जिसे सेमीकंडक्टर बनाने की जानकारी हो. इतना ही नहीं इसे लेकर किसी तरह का रोडमैप भी नहीं है.[7] भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनना चाहता है लेकिन अपनी इस कोशिश में कामयाब होने के लिए भारत को अपने युवाओं को सेमीकंडक्टर तकनीक में एक्सपर्ट बनाना होगा. इसके अलावा उन्हें ऐसी सैलरी भी देनी होगी कि वो ब्रेन ड्रेन का शिकार ना हों, यानी काम करने के लिए भारत छोड़कर विदेश ना चले जाएं.[8] ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी उसी कारखाने के पास रहें, जहां फैक्ट्री लगाना प्रस्तावित है.[b] प्लांट के आसपास ही उनके रहने के व्यवस्था हो. इलाके का बुनियादी ढांचा बेहतर हो. सेमीकंडक्टर निर्माण के ज़्यादातर प्रस्तावित प्लांट ग्रीनफील्ड इलाके में हैं लेकिन वो मौजूदा औद्योगिक केंद्र से दूर हैं. सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना एक नया, जटिल, बड़े पैमाने की और महत्वाकांक्षी परियोजना है. अगर ज़मीनी स्तर पर ठोस कोशिशें नहीं की गईं तो चिप निर्माण के लिए ज़रूरी कार्यबल का विकास करने की भारत की महत्वाकांक्षाएं पूरी होनी मुश्किल हैं. वर्कफोर्स को एक्सपर्ट बनाने का काम व्यवस्थित रूप से होना चाहिए. अगर हम इन्हें छिटपुट तौर पर विकसित करने की कोशिश करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी.

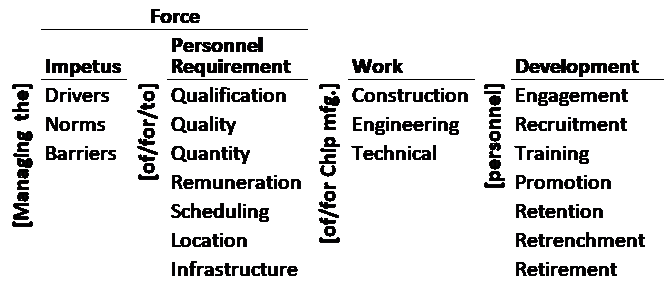

चित्र 1 में चिप निर्माण के लिए एक्सपर्ट वर्कफोर्स विकसित करने का 'वर्ड मैप' दिया गया है. ये वर्ड मैप लेखकों के शोध, उच्च शिक्षा और इस क्षेत्र में डोमेन के ढांचे के एप्लीकेशन से लिया गया है. इसके लिए इस इश्यू ब्रीफ के लेखकों ने "वर्कफोर्स डेवलपमेंट" से जुड़े कीवर्ड का भाषाई स्तर पर विश्लेषण किया है.

चित्र 1 : भारत में चिप निर्माण के कार्यबल की तैनाती के लिए वर्ड मैप

स्रोत – लेखकों की खुद जुटाई जानकारी

चिप बनाने के लिए कितनी तरह का काम होता है और कर्मचारियों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसकी जानकारी सेमीकंडक्टर को लेकर चल रही सम-सामयिक बहसों से ली गई है. लेख के साथ जो वर्ड-मैप दिया गया है, वो राष्ट्रीय स्तर पर निजी-सार्वजनिक भागीदारी के लिए एक रोडमैप का काम कर सकता है. अगर केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय चाहें तो वो भी इसे लेकर नीतियां बनाने और हितधारकों को बेहतर रास्ता बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. देश के राजनीतिक, निजी, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों और संस्थानों को सेमीकंडक्टर के बारे में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस वर्ड मैप का अध्ययन करना चाहिए. ऐसा करने से वो सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, नई खोजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि चिप निर्माण के लिए कार्यबल विकसित करने को लेकर उन्हें सिर्फ इसी वर्ड मैप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. इसके साथ-साथ उन्हें अपने रास्ते डिज़ाइन करने के लिए दुनिया भर से मिल रहे फीडबैक को भी अध्ययन में शामिल करना चाहिए. अगर इस वर्ड मैप को सेमीकंडक्टर निर्माण में शामिल लोगों की प्रतिक्रिया और सीख के हिसाब से ढाला जाए तो ये चिप निर्माण के लिए ज़रूरी कार्यबल के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम कर सकता है.

वर्ड मैप को पहले कॉलम के हिसाब से पढ़ा जाता है. इसके बाद उसे वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रास्तों और कॉलम से जोड़ा जाता है. ये सभी रास्ते मिलकर इस मैप को पढ़ने को एक चुनौती के रूप में पेश करते हैं.

चिप बनाने के लिए ज़रूरी कार्यबल में अलग-अलग विधा में योग्य लोगों की ज़रूरत होती है. चिप बनाने में निर्माण, इंजीनियरिंग और टेक्निकल एक्सपर्ट लोग चाहिए. उनकी स्किल बहुत एडवांस होनी चाहिए और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है. निर्माण के काम में वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, कारपेंट्री, मिस्त्री और दूसरे कुशल श्रमिक चाहिए. इंजीनियरिंग के काम में प्रोसेस, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन कंट्रोल और इन सबका एकीकरण करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है. जहां तक तकनीकी काम की बात है तो इसमें प्लांट का संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम शामिल है.[9] ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है. देश और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

इसके अलावा एक घटक मानव संसाधन का भी होता है. ये कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं. इसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का प्रबंधन करते हैं. पर्सनल डेवलपमेंट के अलग-अलग स्टेज होते हैं, और मानव संसाधन प्रबंधन इसी के अनुरूप होता है. पर्सनल रिक्वायरमेंट यानी कार्मिक आवश्यकताओं में शैक्षणिक योग्यता, ट्रेनिंग क्वालिटी, संख्यात्मक मात्रा (न्यूमेरिकल क्वांटिटी), वेतन, श्रम की उपलब्धता, कर्मचारियों का रहने का स्थान और वहां का बुनियादी ढांचा शामिल है. यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रेरणाएं पूरी होंगी, तभी लोग जुटेंगे. इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए. अगर इस काम में कोई बाधा आ रही हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए. व्यक्तियों या कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में नेता, निजी और सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न स्तरों पर सरकारें और आखिरी चरण में समाज बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में इस काम में लगी एजेंसियों के प्रभावों को फैलाने और उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए. इसके लिए संगठित, औपचारिक और व्यवस्थित प्रयास होने चाहिए.

भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनना चाहता है लेकिन अपनी इस कोशिश में कामयाब होने के लिए भारत को अपने युवाओं को सेमीकंडक्टर तकनीक में एक्सपर्ट बनाना होगा. इसके अलावा उन्हें ऐसी सैलरी भी देनी होगी कि वो ब्रेन ड्रेन का शिकार ना हों, यानी काम करने के लिए भारत छोड़कर विदेश ना चले जाएं.

कर्मचारियों के 'विकास' की प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए. उन्हें बाज़ार के मानकों के हिसाब से योग्यता सिखाने का काम दशकों तक नहीं तो कम से कम कुछ साल तक जारी रहना चाहिए. भर्ती, प्रशिक्षण, प्रमोशन, रिटेंशन यानी कंपनी के साथ बनाए रखने, अयोग्य लोगों की छंटनी और सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ के ज़रिए कर्मचारियों के स्पेशल कैडर को आगे बढ़ाना चाहिए. हर स्टेज पर कर्मचारियों से कहना चाहिए कि वो खुद को चिप निर्माण की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रखें. उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे वो प्रोत्साहित रहें. आखिर में इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि हर चरण में खुद को देश के साथ-साथ दुनिया भर में हो रहे तकनीकी बदलावों के अनुरूप ढाला जाए. इससे इन कर्मचारियों के लिए एक वैश्विक बाज़ार तैयार हो सकता है, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मामले में होता है.

इस वर्ड-मैप में चिप निर्माण के लिए योग्य कार्यबल के विकास के 378 रास्ते हैं. हर रास्ते और हर कॉलम से जुड़े हुए शब्दों और वाक्यांशों (फ्रेजेज)के साथ एक शब्द का संयोजन है. इसे निम्नलिखित तीन उदाहरण से समझिए:

उदाहरण: वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल काम, कारपेंट्री, मिस्त्री और दूसरे स्किल वाले कामों के लिए योग्य लोगों को चुनना चाहिए. इन कामों के लिए ट्रेनिंग देने वाले कुछ चुनिंदा ट्रेड स्कूलों और पॉलिटेक्निक्स का चयन करना चाहिए. इन संस्थानों का सिलेबस ऐसा हो कि यहां से पढ़े और प्रशिक्षण पाए लोग इस काम को आसानी से कर सकें. ज़रूरत पड़ने पर सिलेबस में संशोधन किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से इन संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. दो पहले से मौजूद कर्मचारी हैं, उन्हें इन-हाउस ट्रेनिंग देकर और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए.

उदाहरण: चिप निर्माण में कई तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है. ऐसे में इनके प्रशिक्षण संचालन, रखरखाव और मरम्मत का काम करने वाले लोगों के लिए उसी हिसाब से उच्च मानदंड स्थापित करने चाहिए. इसके बाद इनके सही कार्यन्वयन पर ध्यान देना चाहिए. इस पूरी प्रक्रिया का लगातार मूल्यांकन भी होना चाहिए. उच्च शिक्षा संस्थानों (विशेष रूप से इंजीनियरिंग और संबंधित विषयों) के सिलेबस में बदलाव करके या बेहतर बनाकर ऐसा किया जा सकता है.

उदाहरण: चिप निर्माण में करियर उस पीढ़ी के लिए एक सुनहरा मौका होगा जो आईटी इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर के पर्याय के रूप में देखते हैं.[10] इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे ग्रेजुएट्स और और ट्रेनीज़ को चिप इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहिए. ऐसा करने से इन लोगों की इस क्षेत्र में रुचि भी बढ़ेगी और भविष्य में चिप इंडस्ट्री को पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी भी मिलते रहेंगे.

वर्ड मैप में दिखाए गए हर रास्ते का ब्लूप्रिंट तैयार करने से पहले इसका विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए. भारत को अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली में इस शामिल करना चाहिए और इसके ज़रिए इन तरीकों पर कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए. इसमें नैतिकता का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है.[11] चिप निर्माण के लिए ज़रूरी कार्यबल और उच्च शिक्षा प्रणाली के बीच एक सिनर्जी यानी बेहतर तालमेल होना चाहिए.

वर्ड मैप में दिखाए गए हर रास्ते के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा उसी हिसाब से रणनीतिया और नीतियां बनानी होंगी. उसे क्रियान्वित करने के लिए फैसले लेने होंगे. राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कॉलेजेज और तकनीकी शिक्षा के संस्थानों के बीच इसे लागू करने में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए. हालांकि इस मैप में दिखाए गए 378 तरीकों का विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण काम होगा लेकिन व्यवस्थित और व्यवहारिक रास्ता निकालने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होगा.

भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में तेज़ी से वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों ने भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए ट्रेनिंग ले रखी है, भविष्य में उसका करियर बहुत बेहतर हो सकता है. इस क्षेत्र में काफ़ी अवसर पैदा होंगे. सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत को चिप निर्माण में ग्लोबल लीडर बनाना उसका लक्ष्य है. ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में कुशल तकनीशियनों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की मांग भी तेज़ी से बढ़ेगी. अगर आप व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल करते हैं तो तेज़ी से बदल रहे इस उद्योग में काम मिलना आसान होगा. वोकेशनल ट्रेनिंग में निवेश करके भारत एक मज़बूत और इस उद्योग में काम करने योग्य युवाओं की फौज तैयार कर सकता है. इससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही इनोवेशन यानी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा.

इस काम में उच्च शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. भारत के आर्थिक और तकनीकी विकास को तेज़ करने के लिए स्किल वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी. कुशल कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के सिलेबस बदलाव लाने होंगे, लेकिन ये सारी कोशिशें भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ तालमेल बिठाकर करनी चाहिए. ऐसा ना हो कि उच्च शिक्षा के संस्थान निजी तौर पर सबसे बेहतर बनने की कोशिश करें. सारे संस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, तभी बात बनेगी.[12] कई राज्यों के साथ बात करके बन रही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)इसके लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान कर सकती है.[13]

2020 में नई शिक्षा नीति[14] लागू की गई. इसके बाद कुछ राज्यों ने भी अपनी नीतियां बनाईं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इन सबमें इस बात का ख्याल रखा गया कि देश की युवा कुशल बनें. एनईपी-2020 में समग्र विकास (लाइफ और सॉफ्ट स्किल)की बात कही गई है. समग्र विकास यानी इसमें व्यावसायिक शिक्षा, कौशल-आधारित शिक्षा, शोध और नवाचार भी शामिल है. इसमें STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ)विषयों पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है.[15] इन विषयों में पढ़ने वाले छात्र आगे चलकर सेमीकंडक्टर जैसे उच्च-तकनीकी उद्योगों काम करने के योग्य होंगे. इससे भारत में चिप प्रोडक्शन में काम करने वाले पेशेवरों का एक ऐसा समूह तैयार होगा, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है.

भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में तेज़ी से वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में जिन लोगों ने भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए ट्रेनिंग ले रखी है, भविष्य में उसका करियर बहुत बेहतर हो सकता है. इस क्षेत्र में काफ़ी अवसर पैदा होंगे.

एनईपी 2020 की एक बड़ी ख़ासियत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना है, इसके सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समेत सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी)के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है.[16] एनआरएफ रिसर्च, इनोवेशन और आपसी सहयोग कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा प्रणाली की मौजूदा कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. NRF को ये काम भी सौंपा गया है कि लो इनक्यूबेटरों और टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम्स के ज़रिए एक मज़बूत इकोसिस्टम तैयार करे. इसके सहारे भारत में भी शोध पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा जिया जाए. ये भारत की तकनीकी क्षमताओं को तो बढ़ाता ही है, साथ ही चिप निर्माण क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

नई शिक्षा नीति के एक और विशेषता है उद्योग क्षेत्र और अकादमिक सेक्टर के बीच बेहतर तालमेल. NEP को इस तरह तैयार किया गया है कि छात्रों की पढ़ाई-लिखाई काफ़ी हद तक उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से हो. शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच के इस इंटरफ़ेस को रैंकिंग, एक्रिडिटेशन, प्रदर्शन के मूल्यांकन से जोड़ना चाहिए. जो शिक्षा संस्थान छात्रों को उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार कर पा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए. इससे भविष्य में बेहतर नतीजे मिलेंगे. कई उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) ने पहले ही इस मॉडल को अपना लिया है. इन संस्थानों ने उद्योगों के साथ गठबंधन करके छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने और स्किल डेवलपमेंट को बेहतर करने की प्रोग्राम शुरू किए हैं. उद्योगों की तरफ से भी इन्हें आधुनिक प्रयोगशालाएं चलाने और विश्वस्तरीय शोध कार्य करने के लिए मदद मिल रही है. इस तरह के गठबंधन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है. इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इन शिक्षा संस्थानों से जो भी छात्र निकलें और चीजों का व्यावहारिक ज्ञान हो और वो उद्योग के लिए ज़रूरी योग्यता भी रखते हों.

एनईपी 2020 का एक मुख्य घटक ये है कि इसमें सेकेंड्री स्कूल (आठवीं कक्षा से)के बाद से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया जा सकता है. नीति में सुधार करने का मक़सद ये था कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्कूल और उच्च शिक्षा यानी दोनों का मुख्य हिस्सा बनाकर छात्रों को रोजगार के लिए बिल्कुल तैयार किया जा सके.[17] इसका फायदा ये होगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड और भारतीयों के स्किल में जो अंतर है, वो कम होगा. भारतीय संस्थानों से ग्रेजुएट होने वाले छात्र भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विश्वस्तरीय मानदंडों को पूरा करने में सक्षम होंगे.

एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालियों को बदलने का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है. इसके ज़रिए ये कोशिश की गई है कि भारत सेमीकंडक्टर जैसे उभरते और इससे जुड़े क्षेत्रों की मांग पूरी कर सके.

भारत के लिए क्या करना ज़रूरी है?

भारत को अगर सेमीकंडक्टर सेक्टर में बढ़त हासिल करनी है तो उसे लक्ष्य तय कर उस पर तेज़ी से काम करना होगा. उच्च शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव करने होंगे कि सही योग्यता वाले लोग मिलें. उनकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर्याप्त हों. सही समय और सही जगह उन्हें उनकी योग्यता के हिसाब से उचित पारिश्रमिक मिले. बुनियादी ढांचा भी उसके अनुरूप हो. चिप निर्माण कंपनियों के मानव संसाधन (एचआर) विभागों को भी इस बात पर स्पष्ट रुख़ रखना चाहिए कि उसे कैसे लोग चाहिए. उनकी ट्रेनिंग, प्रमोशन, छंटनी और रिटायरमेंट तक की हर चीज को लेकर स्पष्टता हो. एचआर डिपार्टमेंट को ये साफ-साफ बताना चाहिए कि कौन से कर्मचारी निर्माण के काम के लिए है. कौन इंजीनियरिंग पक्ष देखेगा और टेक्निकल काम की जिम्मेदारी किसकी होगी. इसी हिसाब से उच्च शिक्षा संस्थान भी अपने पाठ्यक्रम तय करेंगे और अनुसंधान भी उसी हिसाब से होंगे.

चिप निर्माण के लिए भारत को अगर अपनी वर्कफोर्स तैयार करनी है तो वो परमाणु प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजीकी, सूचना तकनीकी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के अनुभवों से सबक ले सकता है. इन क्षेत्रों में काम कर रहे लोग भारत की इसी उच्च शिक्षा प्रणाली से निकले हैं. कुछ को विदेशों में भी ट्रेनिंग मिली है और ये एक-दूसरे के पूरक हैं. इस कार्यबल में अलग-अलग देश, क्षेत्र और स्थानीय उच्च शिक्षा संस्थानों से लिए गए लोग शामिल हैं. हालांकि जब न्यूक्लियर या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए वर्कफोर्स को विकसित किया था तो इसके लिए कोई खास रणनीति नहीं थी, लेकिन अगर हमें सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए लोगों को तैयार करना है तो इसके लिए एक सक्रिय और व्यवस्थित रणनीति बनानी होगी क्योंकि चिप निर्माण का काम काफ़ी अलग और चुनौतीपूर्ण है.

इसे लेकर जो भी रणनीति बनें, उनमें भारत की उभरती राष्ट्रीय और राज्य की उच्च शिक्षा नीतियों को अहमियत मिलनी चाहिए. छात्रों ने जो पढ़ाई की है और इसका जो नतीजा निकला है, उन्हीं मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस विकसित और कार्यान्वित किए जाने चाहिए. हालांकि इनके रास्ते में कुछ बड़ी बाधाएं भी आती हैं, जैसे कि संस्थागत (विश्वविद्यालय आसानी से सिलेबस बदलने को तैयार नहीं होता)और कुछ प्रक्रिया संबंधी देरी इसकी राह में रुकावट बनती हैं. इसके अलावा बदलते पाठ्यक्रम के लिए महंगी प्रयोगशालाएं चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है. ये भी देरी की एक वजह बन सकती है. ऐसे में ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के बीच लैब विकसित करने में सहयोग हो. प्रयोगशाला स्थापित करने में लगने वाले समय में कटौती हो. रिसर्च का एजेंडा विकसित करने में भी इन्हें मिलकर काम करना चाहिए. ऐसा करके ही हम घरेलू विनिर्माण क्षमता को बनाए रख सकेंगे. वैश्विक खतरों से निपटने और अवसरों को भुनाने में सफल होंगे.

बदलते पाठ्यक्रम के लिए महंगी प्रयोगशालाएं चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है. ये भी देरी की एक वजह बन सकती है. ऐसे में ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के बीच लैब विकसित करने में सहयोग हो. प्रयोगशाला स्थापित करने में लगने वाले समय में कटौती हो. रिसर्च का एजेंडा विकसित करने में भी इन्हें मिलकर काम करना चाहिए.

भारत में चिप निर्माण के लिए कार्यबल विकसित करने में जो चुनौतियां आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी अहम भूमिका निभानी चाहिए. हालांकि चिप बनाने के प्लांट कुछ ही राज्यों में स्थापित करने की योजना है, लेकिन यहां काम करने वाले लोग पूरे देश से होने चाहिए. जिन राज्यों में ये प्लांट लगने हैं, वहां की राज्य सरकारों और दूसरे हितधारकों को एक कमेटी बनाकर एजेंडा सेट करना चाहिए. इस समिति को भारत की नई शिक्षा नीति के मुताबिक चिप निर्माण करने वाले कार्यबल के विकास के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए.

इश्यू ब्रीफ के साथ दिया गया ये वर्ड मैप सभी राज्यों द्वारा एक एक आधारबिंदु के रूप में अपनाया जाना चाहिए. हालांकि इसी ढांचे के अंदर रहकर हर राज्य अपनी स्थानीय ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और संसाधनों के आधार पर इसमें कुछ बदलाव कर सकता है. हालांकि एकसमान ढांचा अपनाने का फायदा ये होगा कि इससे जो भी फीडबैक और अनुभव मिलेंगे, उस ज्ञान को एक राज्य या अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर करने में मतत मिलेगा. कमेटी को निम्नलिखित काम करने चाहिए.

चिप निर्माण के लिए कार्यबल विकास करना है तो सबसे पहले कामों का वर्गीकरण करना होगा. इसे प्रबंधन की नींव समझना चाहिए. अगर काम का वर्गीकरण होगा तो ये पता चलेगा कि किस काम के लिए ज़रूरी कार्यबल में क्या विशेषता होनी चाहिए. ये वर्कफोर्स के डेवलपमेंट का केंद्रबिंदु होगा.

कमेटी को एक ऐसी लिस्ट भी बनानी चाहिए, जिसमें ये बताया जाए कि अलग-अलग कामों में किसी बात की आवश्यकता होती है और समय-समय में इनमें क्या बदलाव हो रहे हैं या हो सकते हैं. कर्मचारियों की ज़रूरत इससे तय होगी कि उनसे कौन सा काम लिया जाएगा. हालांकि ये कई चीजों पर निर्भर करता है. योग्यता और गुणवत्ता वाले कर्मचारी चिप निर्माण तकनीक के लिए ज़रूरी होंगे. अगर बात प्रस्तावित प्लांट की है तो फिर वहां स्केल यानी कर्मचारियों की मात्रा ज़्यादा चाहिए. पारिश्रमिक या वेतन इस बात से तय होगा कि श्रम बाज़ार की स्थिति कैसी है और आर्थिक घटक क्या हैं. इसमें स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्थितियों को ध्यान में रखना होगा. प्लांट को कब तक चालू करना है, प्लांट की लोकेशन, वहां का बुनियादी ढांचा और आसपास के इलाकों की स्थिति भी पारिश्रमिक तय करने में भूमिका निभाते हैं.

सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ज़रूरी कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित मानदंडों और उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करना चाहिए. इसकी प्रेरणा उच्च शिक्षा संस्थानों, कंपनी, सरकार या फिर पर्यावरण हो सकता है. इस तरह के विश्लेषण से तीन संस्थाओं का फायदा होगा. उन्हें आगे बढ़ने, प्लांट स्थापित करने और उसके लिए नियम बनाने में मदद मिलेगी. प्रोत्साहन के प्रबंधन के लिए या तो स्थानीय निकायों के दखल की ज़रूरत होगी या फिर संस्थानों की नीतियां उस हिसाब से बनानी होंगी. दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं.

विकास के हर चरण की रणनीति इस बार पर निर्भर करेगी कि किस प्रकार का काम किया जाना है. कर्मचारियों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन कहां से मिलेगा. हालांकि कुछ सामान्य नीतियां बनाकर इनमें से कुछ चीजों का मेल बिठाया जा सकता है, लेकिन खास योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष नीतियां बनानी होंगी. इसके विस्तार के लिए वैश्विक/स्थानीय, सामान्य/विशेष और व्यापक/संकीर्ण रणनीतियों की ज़रूरत होगी.

निष्कर्ष

चिप निर्माण के लिए कार्यबल का विकास करना चुनौतीपूर्ण कार्य है. इसके लिए एक रोडमैप की आवश्यकता होती है. वर्कफोर्स का सोर्स वैश्विक तौर पर बहुत चुनिंदा, राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण लेकिन मुख्य तौर पर क्षेत्रीय होगा. व्यावहारिक रूप से देखें तो जिस राज्य में चिप प्लांट लगेगा या फिर पड़ोसी राज्यों से ही कार्यबल आता है. अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो ज़्यादातर भारतीय कार्यबल सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों से आने की संभावना है.

अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो ज़्यादातर भारतीय कार्यबल सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों से आने की संभावना है.

चिप प्लांट के लिए वर्कफोर्स जुटाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उस राज्य की होती है, जहां ये स्थापित है लेकिन पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार को भी इस काम में मदद करनी चाहिए. अगर इस चुनौती से पार पाना है तो एक स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यापक ढांचे की ज़रूरत होगी. स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर कार्यबल विकास के प्रबंधन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

Endnotes

[a] The NPE-2019, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India. The Policy envisions positioning India as a hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally. The NPE-2019 is an updated version of the earlier NPE-2012 which focused on scaling domestic manufacturing, fostering innovation, and improving India's competitiveness in electronics production.

[b] At present, plants are being planned in Gujarat and Assam, and future plants are being contemplated in Maharashtra and Karnataka. See: https://indianexpress.com/article/business/karnataka-calls-for-centres-fiscal-support-to-boost-chip-projects-9421643/; https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/electronics/maharashtra-says-tower-adani-to-set-up-10-billion-semiconductor-unit/articleshow/113104745.cms

[1] Airland Subcommittee, United States Senate, National Security Aspects of the Global Migration of the U.S. Semiconductor Industry, by Joseph I. Lieberman, Washington, D.C., June 2003, https://ece-research.unm.edu/jimp/HOST/govt_reports/liberman_semiconductor.pdf.

[2] Yongshin Kim and Sungho Rho, “The US–China Chip War, Economy–Security Nexus, and Asia,” Journal of Chinese Political Science 29, no. 3 (2024): 433–60, https://doi.org/10.1007/s11366-024-09881-7

[3] Patricia Cohen and River Akira Davis, “Japan Tries to Reclaim Its Clout as a Global Tech Leader,” The New York Times, September 6, 2024, https://www.nytimes.com/2024/09/06/business/economy/japan-industrial-policy-rapidus.html; Melissa Cyrill and Yashoda Kapur, “Semiconductor Industry in India: Incentives and Key Players,” India Briefing News, July 17, 2024, https://www.india-briefing.com/news/setting-up-a-semiconductor-fabrication-plant-in-india-what-foreign-investors-should-know-22009.html/; United States Congress, H.R.4346 CHIPS and Science Act, by Tim Ryan, Washington D.C., https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346; Samuel K. Moore, “India Injects $15 Billion Into Semiconductors,” IEEE Spectrum, March 6, 2024, https://spectrum.ieee.org/indian-semiconductor-manufacturing; Archana Rao, “India’s Semiconductor Sector: Three New Plants Get Approved,” India Briefing News, March 13, 2024, https://www.india-briefing.com/news/indias-semiconductor-sector-welcomes-three-new-manufacturing-units-31434.html/.

[4] Prime Minister’s Office, Government of India, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2053675, 2024.

[5] Prime Minister’s Office, Government of India.

[6] Ministry of Electronics and IT, Government of India, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1565287, 2019.

[7] Brendan Jay et al., New Tactics for New Talent: Closing Us Semiconductor Labor Gaps, McKinsey & Company, May 2024, https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/how-semiconductor-companies-can-fill-the-expanding-talent-gap.

[8] Konark Bhandari, Is India ‘Ready’ for Semiconductor Manufacturing?, Carnegie Endowment for International Peace, May 2023, https://carnegieendowment.org/research/2023/05/is-india-ready-for-semiconductor-manufacturing; Rimjhim Singh, “India’s Chip Industry to Face Shortage of 300,000 Professionals by 2027,” Business Standard, June 11, 2024, https://www.business-standard.com/industry/news/india-s-chip-industry-to-face-shortage-of-300-000-professionals-by-2027-124061100186_1.html; Nidhi Singhal, “Here’s How India Can Fill the Semiconductor Talent Gap for the World,” Business Today, July 28, 2023, https://www.businesstoday.in/technology/news/story/heres-how-india-can-fill-the-semiconductor-talent-gap-for-the-world-391665-2023-07-28.

[9] Jay et al., “New Tactics for New Talent: Closing Us Semiconductor Labor Gaps.”

[10] Anurag Awasthi, Upskilling the Chip Industry: Transforming Human Resource into Human Capital, Observer Research Foundation, September 2022, https://www.orfonline.org/expert-speak/upskilling-the-chip-industry.

[11] Arkalgud Ramaprasad et al., “India’s National Higher Education Policies Since Independence: An Ontological Analysis,” Journal of Educational Planning and Administration 30, no. 1 (2016): 5–24; Arkalgud Ramaprasad, “Envisioning a World-Class University System for India,” International Journal of Technology Management & Sustainable Development 10, no. 1 (2011): 45–54, https://doi.org/10.1386/tmsd.10.1.45_1.

[12] Ramaprasad, “Envisioning a World-Class University System for India”; Ramaprasad et al., “India’s National Higher Education Policies Since Independence: An Ontological Analysis.”

[13] Government of India, Ministry of Education, National Education Policy 2020 (New Delhi, India: Government of India, 2019), https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf.

[14] Government of India, Ministry of Education, National Education Policy 2020.

[15] Nirmala Sahu and Harekrushna Behera, “National Education Policy 2020: A Historical Perspective,” International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no. 6 (2022): 3767–73, https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.44872.

[16] Ministry of Science & Technology, Government of India, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1935895, 2023.

[17] Ministry of Education, Government of India, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1885528, 2022.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Arkalgud Ramaprasad is Professor Emeritus, Information and Decision Sciences, University of Illinois. ...

Read More +

Chetan Singai is Professor and Dean, School of Law, Governance and Public Policy, Chanakya University, Bengaluru. ...

Read More +

Thant Syn is Associate Professor of Information Systems, Analytics, and Supply Chain, Florida Gulf Coast University, Florida. ...

Read More +