-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ इस्पात साझेदारी बनाना दो कारणों से महत्वपूर्ण है. पहला, इससे डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा. दूसरा, चीन पर रणनीतिक निर्भरता कम होगी.

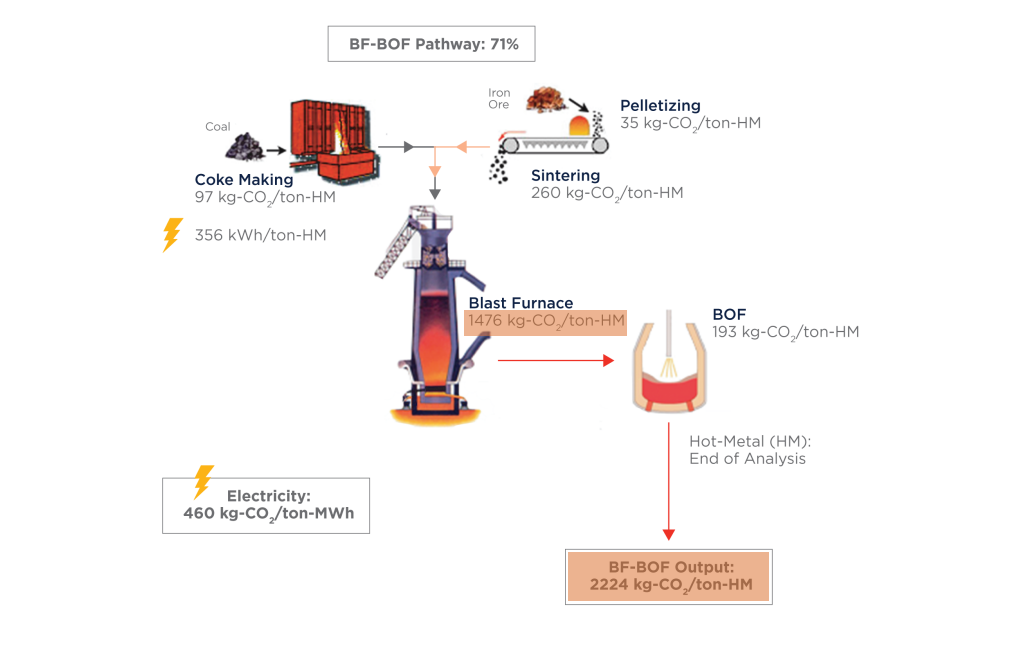

Image Source: Getty

स्टील यानी इस्पात को आधुनिक समाज के निर्माण का आधार भी माना जाता है. ये कई तरह के आवश्यक उद्योगों की भी बुनियाद है. निर्माण और बुनियादी ढांचे से लेकर मोबाइल टावरों और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, स्टील रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगभग हर गतिविधि का अनिवार्य हिस्सा बन गया है. हालांकि, स्टील बनाने के पारंपरिक तरीकों में शामिल उच्च उत्सर्जन के कारण इसे एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है, जहां उत्सर्जन कम करना कठिन यानी 'हार्ड टू अबेट' माना जाता है. 'हार्ड टू अबेट' में उन उद्योगों या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जहां ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके उत्पादन की प्रक्रिया में बड़ी तादाद में जीवाश्म ईंधन यानी पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि इन उद्योगों में कार्बन कम करने की तकनीकी लागू करना कठिन होता है और इन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में बहुत मुश्किल आती है. अकेले विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन में 6-7 प्रतिशत और ऊर्जा-संबंधी उत्सर्जन में 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है. ये पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए भारी तादाद में निवेश, तकनीकी नवाचार और वैकल्पिक तरीकों की एक जटिल प्रक्रिया की ज़रूत होती है. अगर मौजूदा प्रक्रिया की बात करें तो इस्पात उत्पादन में ब्लास्ट फर्नेस से बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीएफ-बीओएफ) विधि अभी भी हावी है. 71 प्रतिशत से ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन इसी प्रोसेस से हो रहा है. बीएफ-बीओएफ विधि कोयले या कोक पर काफी हद तक निर्भर है. इसके इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का स्तर ख़तरनाक रूप से बहुत ज़्यादा होता है.

इन उद्योगों में कार्बन कम करने की तकनीकी लागू करना कठिन होता है और इन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में बहुत मुश्किल आती है. अकेले विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन में 6-7 प्रतिशत और ऊर्जा-संबंधी उत्सर्जन में 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है. ये पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है

स्रोत: Columbia SIPA, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के आंकड़ों पर आधारित

इस्पात उत्पादन में कम कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) एक लोकप्रिय विकल्प है. इस विधि में रिसाइकल्ड स्टील का इस्तेमाल कर बिना कोयले के उच्च-ग्रेड वाला इस्पात बनाया जा सकता है. ये तरीका कम लौह अयस्क भंडार वाले देशों के लिए सही है. हालांकि, भारत जैसे लौह अयस्क के बड़े उत्पादक देश के लिए स्क्रैप स्टील पर आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रक्रिया उतनी फायदेमंद नहीं है. ईएएफ अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए आयरन का डायरेक्ट रिडक्शन (डीआरआई) और पिग आयरन के उत्पादों का भी इस्तेमाल कर सकता है. डीआरआई को पिग आयरन जितना ही शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसका गलनांक (मेल्टिंग प्वाइंट) कम है. इसीलिए ये ऊर्जा की कम खपत करता है. भारत डीआरआई का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन फीडस्टॉक में मुख्य रूप से कोयले का उपयोग करता है.

हरित इस्पात के बारे में बातचीत तब शुरू हुई, जब टिकाऊ विनिर्माण की ओर जाने की ज़रूरत महसूस हुई. हालांकि, इसकी एक मुश्किल ये है कि अगर कार्बन उत्सर्जन क्षमता के आधार पर कीमत तय की जाएगी तो इससे ग्रे स्टील की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी. उत्सर्जन को जल्द से जल्द कम करने की ज़रूरत जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए महसूस हो रही है. इससे पहले कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, जहां से वापसी करना नामुमकिन हो, उससे पहले ही स्टील सेक्टर में उत्सर्जन करने की बात कही जा रही है. इतना ही नहीं, अगर इस्पात उद्योग में कार्बन कम किया जाएगा तो ये उन क्षेत्रों के लिए भी एक मॉडल सेट कर सकता है, जिनमें उत्सर्जन ज्यादा होता है. इस तरह की चर्चाएं इन उद्योगों में बड़ा और पर्यावरण के हित में बदलाव शुरू करने की सामूहिक इच्छा को दिखाते हैं.

इसके अलावा बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताएं भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में टिकाऊ इस्पात निर्माण तकनीकी की ओर जाने की इच्छा को प्रेरित कर रही हैं. स्टील प्रोडक्शन में चीन की क्षमता और उसके प्रभुत्व से दुनिया के बाकी देश असहज महसूस कर रहे हैं. आज ज़रूरत इस बात की है कि इस्पात की आपूर्ति श्रृंखला में पर्याप्त लचीलापन बनाए रखा जाए. ये चिंता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज्यादा महसूस की जा रही है. अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर ने इन चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है. इसने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने, जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने और हरित विनिर्माण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तत्काल ज़रूरत की भावना को तेज़ कर दिया है. ये दृष्टिकोण अमेरिकी महत्वाकांक्षा के अनुकूल भी है.

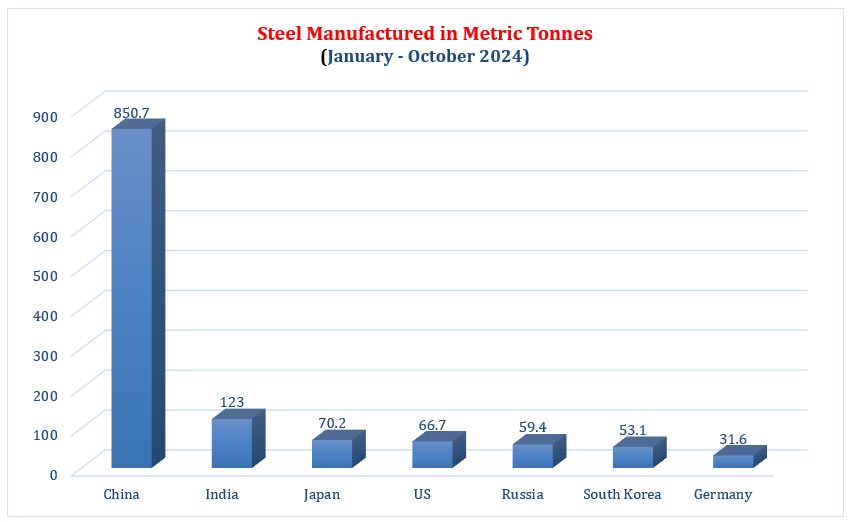

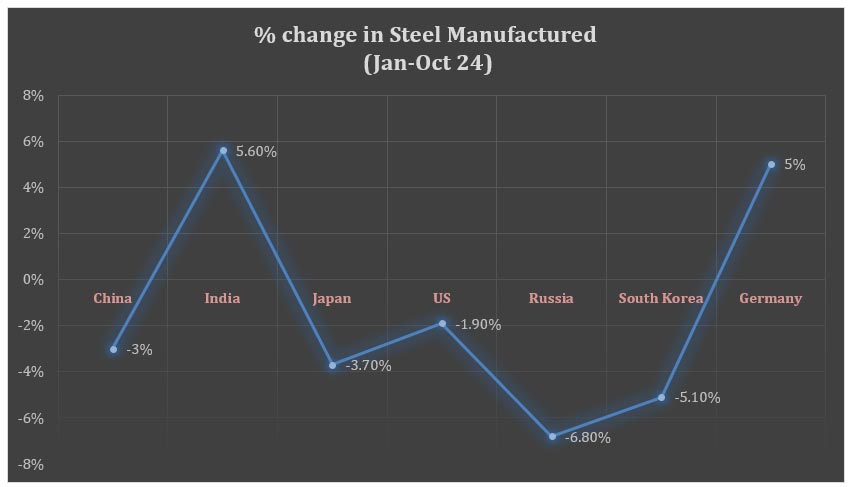

चित्र लेखक द्वारा: आंकड़ों का स्रोत World steel Association:

चित्र लेखक द्वारा: आंकड़ों का स्रोत World steel Association:

भारत में इस्पात निर्माण क्षमता में वृद्धि की दर बेजोड़ है, फिर चाहे बात मात्रा की हो या अनुपात की. हालांकि, ये स्पष्ट है कि चीन पर दुनिया की निर्भरता का लाभ जल्दी ही उठाया जा सकता है. अमेरिका-चीन टैरिफ वॉर ने टेंशन बढ़ा दी है. जैसे-जैसे देश इस ख़तरे को लेकर सावधान होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे स्थितियां भारत के अनुकूल होती जा रही हैं. भारत ही इस वक्त चीन का सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी है. हालांकि, इस्पात निर्माण के मौजूदा तौर-तरीकों पर तब तक सार्थक बदलाव नहीं लाएगा जब तक कि इसके उत्पादन के टिकाऊ उपायों को नहीं अपनाया जाएगा. इसकी वजह ये है कि उच्च उत्सर्जन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके चीन की इस्पात विनिर्माण क्षमता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में जीत हासिल करना करीब असंभव है. चीन के पास कोयला और लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में है. चीन का इरादा इनका इस्तेमाल करते रहने का है.

इस्पात निर्माण में सबसे प्रमुख विकास पारंपरिक बीएफ-बीओएफ विधि के विपरीत ग्रीन हाइड्रोजन (H2) के इर्द-गिर्द रहा है. ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व के बारे में पहले भी बताया जा चुका है. ग्रीन हाइड्रोजन की अत्यधिक उच्च लागत की समस्या को संबोधित करने का तरीका स्केलिंग ही है. इससे लागत कम की जा सकती है, जिससे आने वाले दशक में जब कार्बन टैक्सों का कार्यान्वयन किया जाएगा, तब इसे उत्पादन की प्रतिस्पर्धी विधि बनाया जा सके.

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का परिदृश्य और यहां का शक्ति संतुलन बदल रहा है. अमेरिका की गैरमौजूदगी में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य प्रमुख देश डीकार्बोनाइजेशन की कोशिशें जारी रखने के लिए उत्सुक हैं. हालांकि, इस क्षेत्र के कुछ देशों में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव आया है, लेकिन इससे उनकी मुहिम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. बहुराष्ट्रीय संगठनों की धारणा काफ़ी हद तक ख़त्म होने के बाद कई देश बहुपक्षीय रास्ते बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में उभरती एशियाई शक्तियों ने पहले ही तत्काल कार्रवाई की ज़रूरत को महसूस कर उस पर काम शुरू कर दिया. अस्थिर और लगातार बदल रहे भू-राजनीतिक माहौल में खुद को जीवित रहने के लिए ये पहल सरकारों और व्यवसायों के सक्रिय समूहों से आनी चाहिए.

बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से, ग्रे स्टील के टिकाऊ विकल्प हासिल किए जा सकते हैं. आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक निर्भरता और विनियामक चुनौतियों की बाधाएं कम की जा सकती हैं. भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के नेतृत्व में उभरते एशियाई नेतृत्व की संयुक्त पहल प्रतिस्पर्धात्मकता को बहाल कर सकती है. पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है. इन चर्चाओं में दक्षिण कोरिया की भागीदारी को भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि आनुपातिक रूप से, दक्षिण कोरियाई इस्पात उद्योग से होने वाला उत्सर्जन वैश्विक औसत से लगभग दोगुना. सभी राष्ट्रीय उत्सर्जन का 16.7 प्रतिशत और औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का 40 प्रतिशत.

2025 में जापान और सिंगापुर के साथ भारत अपनी कार्बन ट्रेडिंग समझौतों को अंतिम रूप देने वाला है. ये ग्रीन स्टील को प्रतिस्पर्धी बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करेगा. भारत और जापान ने टिकाऊ इस्पात निर्माण में बदलाव को तेज़ी देने के लिए जुलाई 2024 में द्विपक्षीय चर्चा भी की. जापान की जीआर संस्था ने अक्टूबर 2024 में एक कार्यक्रम की मेजबानी भी की, जिसमें दोनों देशों के बैटरी और ग्रीन स्टील क्षेत्रों के प्रमुख निर्माता एक साथ आए.

अब जबकि टिकाऊ इस्पात निर्माण का दायरा बढ़ रहा है और ये ज़्यादा किफायती भी हो रहा है. ऐसे में नीति निर्माताओं को भी ग्रीन स्टील प्रोडक्शन में सब्सिडी लागू करनी चाहिए. ग्रीन स्टील की मांग को पूरा करने के लिए इसे सब्सिडी दी जानी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. यहां तक कि ग्रे स्टील में भी सब्सिडी दी जानी चाहिए, क्योंकि उद्योग में मानक यही है. भारत को ग्रीन स्टील के अनुसंधान और विकास में मौजूदा तकनीक पर निवेश की कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. जापान की सरकार और वहां के उद्योग जगत के मुखिया इस काम में भारत की मदद कर सकते हैं. भारत में उभरती हुई टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में उपकरण, ज्ञान और निवेश को स्थानांतरित करने में जापान और वहां की कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इससे ना सिर्फ भारत-जापान व्यापार संबंध मज़बूत होंगे, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसे लेकर लचीलापन आएगा. इस क्षेत्र के नेताओं के रूप में इन दोनों देशों की भूमिका और मज़बूत होगी.

कई घरेलू और बाहरी कारक भी भारत के लिए टिकाऊ इस्पात निर्माण में तेज़ी लाने की आवश्यकता को बढ़ाते हैं. भारत कच्चे इस्पात का एक प्रमुख उत्पादक देश है. अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के बीच चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से तैयार इस्पात उत्पादों का भारतीय आयात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया. हालांकि टिकाऊ इस्पात में वियतनाम की अतिरिक्त क्षमता का असर भारत पर पड़ सकता है. इसका भारतीय इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू स्तर पर, इस्पात उद्योग के मौजूदा मॉडल का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए. भारत वर्तमान में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क पर 30 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाता है, जबकि ये आमतौर पर दुनिया भर के प्रमुख इस्पात निर्माता देशों के बीच टैक्स फ्री है.

चूंकि भारत और जापान टिकाऊ स्टील और हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल में तेज़ी लाने के लिए पहल कर रहे हैं. ऐसे में सरकारों और उद्योग के बीच सहयोग होना अनिवार्य है. जहां तक बात दक्षिण कोरिया की है, उसे अपनी राजनीतिक अनिश्चितता और इस्पात उत्पादन से संबंधित उत्सर्जन के उच्च स्तर की समस्या का समाधान खोजना होगा. ऐसा करके ही वो एशियाई त्रिमूर्ति की पहलों में सार्थक योगदान दे सकता है. इस बीच, द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करना नई ग्रीन टेक्नोलॉजी की पायलट परियोजनाओं को लागू करने में सहायक होगा.

इस संदर्भ में नीतिगत सिफारिशें इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि भारत और जापान किस तरह कार्बन क्रेडिट व्यापार समझौतों का लाभ उठा सकते हैं. नीतियां इस हिसाब से बनाई जानी चाहिए कि दोनों देशों के उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके. परियोजना तैयारी क्षमता के विकास के लिए औद्योगिक सहयोग बहुत ज़रूरी होगा. संयुक्त उद्यमों (ज्वाइंट वेंचर) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाने में भी सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. कहा जा रहा है कि जापान ने भारत के इस्पात आयात शुल्क से छूट मांगी है. भारतीय नीति निर्माताओं को अपनी साझेदारी को मज़बूत करने के लिए जापान की इस मांग पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए.

इसके अलावा, कॉर्पोरेट जवाबदेही और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इस्पात विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन पहल में स्थायी लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी आवश्यक है. इसके लिए विनियामक तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए. इतना ही नहीं सरकारों को सामान के आयात और निर्यात में तेज़ी लाने के लिए अपनी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए. संचार में गड़बड़ी के बाद भारत के एक बंदरगाह पर स्टील निर्माण उपकरणों की जापानी से आई सामान की खेप रोक दी गई. इस तरह की देरी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करना चाहिए.

भारत और जापान को व्यापार में और मज़बूती लाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना करनी चाहिए. इसमें सरकार और उद्योग जगत दोनों के ही प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए. इस कार्य समूह को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन के प्रयासों को आगे बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए. इंडो-पैसिफिक एरिया में स्टील सेक्टर में नीति निर्माताओं और निवेशकों के बीच ज्यादा व्यवस्थित और विषय केंद्रित बातचीत होना चाहिए. इससे हरित इस्पात उत्पादन क्षेत्र में नए एशियाई नेतृत्व को मज़बूत करने में मदद मिलेगी.

कृष्णा वोहरा ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर फॉर इकोनॉमी और ग्रोथ में रिसर्च असिस्टेंट हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Krishna Vohra is a Junior Fellow at the Centre for Economy and Growth. His primary research areas include energy, technology, and the geopolitics of climate ...

Read More +