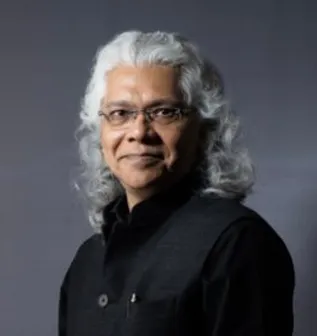

देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 से हुई और वक्त के साथ इस पर भरोसा लगातार बढ़ता गया. इन सुधारों के बारे में यह बहुत ख़ास बात है. इसके साथ एक अच्छी बात यह हुई है कि अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवनस्तर में बेहतरी देश की राजनीति का हिस्सा भी बनी है. पिछले 30 वर्षों में आर्थिक सुधारों का बदलता रंग भी हमने देखा है. पहले जहां इसका ध्यान सुधारों की राह में बाधाओं को देखते हुए सभी पक्षों के साथ संतुलन बनाना था, वहीं अब चुनौती सुधारों को लेकर उम्मीदों पर खरा उतरने की है. आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था 44 साल तक विचारधारा की जंजीरों से बंधी रही, जो हमारे लिए एक काले अध्याय की तरह है. इसके बाद इसे आर्थिक आजादी की रोशनी मिली. देश के इतिहास के काले अध्याय से अर्थव्यवस्था ने जो रोशनी तक का सफर तय किया, वह 1991 में पी वी नरसिम्हा राव के सुधारों के कारण हुआ. इन रिफॉर्म्स ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ट्रिगर का काम किया. राव के बाद 6 सरकारें बनीं, जिनसे हमें 5 प्रधानमंत्री मिले और उनके कार्यकाल की संख्या 9 है. इन सभी ने और अधिक आत्मविश्वास के साथ सुधारों की रफ्तार बनाए रखी. इसके साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय मतदाता भी कभी-कभी सुधारों की ख़ातिर मतदान करते हैं.

पी वी नरसिम्हा राव को देश के पिछले दो प्रधानमंत्रियों विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर से जो अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, उसकी हालत बहुत खराब थी. महंगाई दर उस वक्त 13.9 फीसदी थी. इससे पहले महंगाई का पिछला रिकॉर्ड 1974 में 28.6 फीसदी का था. कर्ज लेने पर 17.9 फीसदी का ब्याज चुकाना पड़ता था, जबकि वास्तविक ब्याज दर 3.6 फीसदी थी. देश की प्रति व्यक्ति आय 303 डॉलर थी. परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) में यह 1,230 डॉलर थी. पीपीपी का मतलब एक काल्पनिक एक्सचेंज रेट है, जिससे अलग-अलग देशों में आप तय रकम से एक जैसे सामान खरीद सकते हैं. एक दिन में पीपीपी के आधार पर 1.90 डॉलर खर्च को पैमाना बनाया जाए, तो उस वक्त देश की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने को मजबूर थी. बाकी दुनिया के लिए इसका औसत 36 फीसदी था.

राव सरकार ने 1991 में जो कदम उठाए, वह बड़े संकट से बचने के लिए एक बार का कदम नहीं था. इसके बजाय उसे सुधारों का एक ‘मशीन गन’ कहना कहीं मुनासिब होगा, जिससे आज तक ‘फायरिंग’ की जा रही है. असल में, इसे एक महागाथा कहना चाहिए, जिसमें हमने पुरानी राजनीति और सड़ी हुई विचारधारा से पीछा छुड़ाकर आर्थिक तरक्की को गले लगाया, जिससे हमें गरीबी कम करने में मदद मिली.

यह वह दौर था, जब एक भारतीय की औसत आयु 58.3 साल थी, जबकि दुनिया के लिए इसका औसत 65.6 साल का था. 1990-91 में भारत का राजकोषीय घाटा 9.4 फीसदी के स्तब्ध करने वाले स्तर पर पहुंच गया था. 1980 के दशक के पहले पांच साल के 6.3 फीसदी तुलना में यह 3 फीसदी अधिक था. इस सूरत-ए-हाल को ठीक करने के लिए आइडिया तो कई थे, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा था. और जिन मामलों में हल तलाशा गया, उन्हें इसलिए लागू नहीं किया जा सका क्योंकि केंद्र की गठबंधन सरकारें कमजोर थीं. वे उन्हें लागू करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थीं. इन बंदिशों के बीच चंद्रशेखर सरकार के वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को सरकारी ख़जाने से 20 टन सोना बेचने का निर्देश दिया. यह सोना अप्रैल 1991 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड को 20 करोड़ डॉलर में बेचा गया. इसके साथ सोने के भंडार से 47 टन सोना बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के पास गिरवी रखकर और 40.5 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए बातचीत शुरू हुई. कई लोगों ने तब कहा कि अर्थव्यवस्था की ख़ातिर ‘घर के जेवर’ बेचना ठीक नहीं है. उन्होंने इस पर खूब हाय-तौबा भी मचाई. हालांकि, उस वक्त़ के हालात और राजनीतिक बंदिशों को देखते हुए सोना बेचने और गिरवी रखने का फ़ैसला सही था. इससे भारत कर्ज़ पर डिफॉल्ट करने से बच गया और यह उम्मीद जगी कि देश जिस आर्थिक बीमारी से लंबे वक्त से ग्रस्त था, उससे छुटकारा पाया जा सकता है.

देश तब एक वित्तीय खाई में गिरने वाला था. वहां से बचकर निकलने और दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का सफर हम तय कर चुके हैं और मुमकिन है कि इसी दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए. यह एक शानदार उपलब्धि है और इस दौरान लगातार आर्थिक सुधारों से ही यह संभव हुआ है. इसका मतलब यह है कि पी वी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में जो कदम उठाए, वह बड़े संकट से बचने के लिए एक बार का कदम नहीं था. इसके बजाय उसे सुधारों का एक ‘मशीन गन’ कहना कहीं मुनासिब होगा, जिससे आज तक ‘फायरिंग’ की जा रही है. असल में, इसे एक महागाथा कहना चाहिए, जिसमें हमने पुरानी राजनीति और सड़ी हुई विचारधारा से पीछा छुड़ाकर आर्थिक तरक्की को गले लगाया, जिससे हमें गरीबी कम करने में मदद मिली. आज अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि हर मानक पर भारत पहले से अधिक ताकतवर, ऊपर और मजबूती के साथ खड़ा है.

यह बदलाव तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव के त्रिस्तरीय सुधारों से शुरू हुआ. इसमें से पहला था- 1991 की औद्योगिक नीति. इससे लाइसेंस-परमिट-कोटा राज के आतंक का ख़ात्मा हुआ. इसके ज़रिये औद्योगिक लाइसेंसिंग लेने की ज़रूरत को काफी हद तक ख़त्म कर दिया गया. सिर्फ़ कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की शर्त बनाए रखी गई. नई औद्योगिक नीति से कई उद्योगों में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता साफ़ हुआ. सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 18 से घटाकर 8 कर दी गई और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश का ऐलान किया गया. नई औद्योगिक नीति में मोनोपॉली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट (एमआरटीपी एक्ट) में संशोधन करके नियंत्रण के बजाय प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया. दूसरा, 1991 के बजट में टैक्स सुधारों का ऐलान. इसके साथ राजकोषीय घाटे में कमी लाने के साथ आयात शुल्क में कटौती पर ध्यान दिया गया. तीसरा, लघु उद्योगों के लिए आधे-अधूरे मन से एक नीति लाई गई, जो कमोबेश पिछली नीति की तरह ही थी. यह कदम शायद इसलिए उठाया गया कि बाकी क्षेत्रों में जो सख्त़ और बड़े सुधार किए गए थे, उसकी वजह से सरकार को राजनीतिक दबाव का सामना न करना पड़े. राजनीतिक रूप से संवेदनशील कृषि क्षेत्र को जस का तस छोड़ दिया गया.

देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने देश में गरीबी का एक ढांचा बनाया था, जिसे आगे चलकर उनकी बेटी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और मज़बूत किया. 1991 तक देश इन नीतियों की जंज़ीरों में जकड़ा रहा. राजनीतिक तौर पर कहें तो इस ढांचे में संपत्ति के बंटवारे पर ज़ोर था और संपत्ति बनाने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था.

इन बदलावों के बाद मैक्रो-इकॉनमिक स्थिरता आई और भारतीय कंपनियां मजबूत होकर विस्तार के लिए तैयार हो गईं. भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर लौट आई. आपको जानकर हैरानी होगी कि 1991 से 2021 के बीच देश के जीडीपी में 10 गुना बढ़ोतरी हुई, महंगाई दर 6 फीसदी के आसपास स्थिर हो गई. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 76 गुना की बढ़ोतरी हुई. साल 2000 से 2020 के बीच शेयर बाजार में लिस्टेड भारतीय कंपनियों के मार्केट कैप में 11.5 गुना की बढ़ोतरी हुई. इस दौरान हमारे बंदरगाहों पर कंटेनरों का ट्रैफिक 7 गुना बढ़ा. भारतीयों की औसत उम्र पहले जहां 60 साल से कम थी, वह बढ़कर 70 साल से अधिक हो गई. भारत की प्रति व्यक्ति आय में छह गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जबकि पीपीपी के आधार पर इसमें पांच गुना से अधिक का इजाफा हुआ. यानी सारे मानकों पर देश ने तरक्की की. यह सब 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण ही संभव हुआ. इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन सुधारों की शुरुआत मजबूरी में की गई थी, लेकिन आगे चलकर इसे सभी राजनीतिक दलों और सरकारों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया और जारी रखा.

सिर्फ़ आर्थिक सुधार न कहें

आंकड़े दिखाते हैं कि इन सुधारों का क्या असर हुआ, लेकिन इसका एक और परिणाम सामने आया और उसे आप वैचारिक सुधार का नाम दे सकते हैं. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने देश में गरीबी का एक ढांचा बनाया था, जिसे आगे चलकर उनकी बेटी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और मज़बूत किया. 1991 तक देश इन नीतियों की जंज़ीरों में जकड़ा रहा. राजनीतिक तौर पर कहें तो इस ढांचे में संपत्ति के बंटवारे पर ज़ोर था और संपत्ति बनाने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था. इसका असर यह हुआ कि देश में गरीबी और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई. यह ऐसा ढांचा था, जो अभिजात्य को अभिजात्य बनाए रखता था और ग़रीब को ग़रीब.

इस ओछी राजनीति से कोई भी प्रधानमंत्री- लाल बहादुर शास्त्री (जून 1964 से जनवरी 1966), मोरारजी देसाई (मार्च 1977 से जुलाई 1979), चरण सिंह (जुलाई 1979 से जनवरी 1980), राजीव गांधी (अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989), विश्वनाथ प्रताप सिंह (दिसंबर 1989 से नवंबर 1990), चंद्रशेखर (नवंबर 1990 से जून 1991)- पीछा नहीं छुड़ा सके थे. इस विचारधारा और उसके इर्द-गिर्द होने वाली राजनीति ने नेताओं, नीति-निर्माताओं और कथित बुद्धिजीवियों को 44 साल तक जकड़े रखा, जबकि इस बीच 11 सरकारें केंद्र की सत्ता में आईं. आख़िर इस खोखले ढांचे और पीछे की ओर ले जाने वाली आर्थिक नीति को पी वी नरसिम्हा राव ने ख़त्म किया, जो देश के तरक्की के रास्ते पर बढ़ने का आधार बना.

दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने 2012 में रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी. शायद वह अपनी सरकार के सहयोगियों को यह भरोसा दिलाने में सफल रहे कि देश जब आर्थिक रूप से अच्छा करेगा तो वह राजनीतिक तौर पर और मजबूत होगा.

औद्योगिक नीति 1991 से पहले उद्योगों को लेकर 8 महत्वपूर्ण नीतियां थीं. इनमें से भारतीय उद्योगपतियों का बॉम्बे प्लान 1944, अस्थायी सरकार की 1945 की औद्योगिक नीति, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का 1948 का प्रस्ताव, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1973 की औद्योगिक नीति, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की 1977 की औद्योगिक नीति, इंदिरा गांधी की 1980 की औद्योगिक नीति 1980 और विश्वनाथ प्रताप सिंह की 1990 की औद्योगिक नीति. प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश की 9वीं औद्योगिक नीति लेकर आए और यह ऐसी सबसे लंबी चलने वाली नीति बनी.

1991 की नीति से न सिर्फ़ देश का अर्थशास्त्र बदला बल्कि राजनीति भी बदली. अर्थव्यवस्था को बदलने में सुधारों की भूमिका पर जहां सरकारों का भरोसा बना रहा, वहीं राजनीति के कारण इसकी प्रक्रिया सुस्त बनी रही. यह भी याद रखना चाहिए कि सुधारों पर अमल करने में सारे प्रधानमंत्री सफ़ल नहीं रहे. इस सिलसिले में एच डी देवगौड़ा (जून 1996 से अप्रैल 1997), इंदर कुमार गुजराल (अप्रैल 1997 से मार्च 1998) या 16 दिन के अटल बिहारी वाजयेपी (मार्च 1996 से जून 1996) के कार्यकाल की मिसाल दी जा सकती है. मेरे कहने का मतलब है कि देश की समृद्ध और गहरी लोकतांत्रिक बहस के हिस्से के तौर पर राजनीतिक स्थिरता सुधारों को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बना रहा और यह बात आज भी सही है. राजनीतिक स्थिरता होने पर ही नेता सुधारों को आगे बढ़ाने की पहल करते हैं.

अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत नहीं होता तो उसके लिए सुधारों की राह में अड़ंगा लगाने वाले निहित स्वार्थी तत्वों के हो-हल्ले को रोकना और संभालना मुश्किल होता है. यूं तो नरसिम्हा राव भी गठबंधन सरकार चला रहे थे, लेकिन वह एक स्थिर सरकार थी. दूसरी तरफ, देवगौड़ा, गुजरात और वाजपेयी की गठबंधन सरकारों के साथ ऐसा नहीं था. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में दो कार्यकाल तक स्थिरता बनी रही. यह बात और है कि उन पर वामपंथियों का गठबंधन के सहयोगी दल के तौर पर काफी प्रभाव था, जो नहीं होना चाहिए था. मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा कार्यकाल है और उनकी पहली सरकार की तरह दूसरी भी स्थिर है.

राजनीतिक स्थिरता के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून या 2003 में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट को लागू करवा पाए. इसी वजह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आत्मविश्वास बढ़ा और वह भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते के लिए अड़ गए. इस मामले में उन्होंने वामपंथी दलों के विरोध की परवाह नहीं की. इसी वजह से 2005 में वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) को लागू करवा पाए. ये दोनों उपलब्धियां उनके पहले कार्यकाल में दर्ज हुईं. दूसरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने 2012 में रिटेल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी. शायद वह अपनी सरकार के सहयोगियों को यह भरोसा दिलाने में सफल रहे कि देश जब आर्थिक रूप से अच्छा करेगा तो वह राजनीतिक तौर पर और मजबूत होगा.

2014 के बाद के सुधार

नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने. तब सुधारों को जारी रखने को लेकर कोई उलझन नहीं रह गई थी, उलटे इस पर भरोसा काफी बढ़ चुका था. आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सुधारों को आगे ले गए और अभी तक उन्होंने इन्हें जारी रखा है. 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और 2016 में इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला कानून जैसे सुधार लागू किए. इसके साथ वह जोख़िम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे. इसीलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी और 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स लागू किया. जीएसटी देश की आज़ादी के बाद से सबसे पेचीदा आर्थिक कानून था. मई 2019 से शुरू हुए अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने ऐसे आर्थिक सुधारों का ऐलान किया, जिसके लिए बहुत साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत थी. इनमें से कृषि क्षेत्र के लिए तीन कानून वैसे ही हैं, जैसे 1991 में हुए सुधार. नरेंद्र मोदी ने कानूनी रास्तों यानी विधेयक लाकर या अधिसूचना के रास्ते सुधारों को तो जारी रखा ही, रिफॉर्म्स को एक नैतिक आयाम भी दिया. इस संदर्भ में लाखों की संख्या में लोगों के खुद गैस सब्सिडी छोड़ने की मिसाल दी जा सकती है.

नरेंद्र मोदी सुधारों को आगे ले गए और अभी तक उन्होंने इन्हें जारी रखा है. 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और 2016 में इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला कानून जैसे सुधार लागू किए. इसके साथ वह जोख़िम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे. इसीलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी और 2017 में गुड्स और सर्विसेज टैक्स लागू किया.

21वीं सदी में आगे चलकर हम नेताओं को और भी मजबूती और भरोसे के साथ सुधारों को गले लगाते देखेंगे. भूमि, श्रम और कंप्लायंस…के साथ ऐसे सुधारों की लिस्ट बहुत लंबी है और 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश का सफर अभी शुरू ही हुआ है. एक बार जब हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तब इस सदी के मध्य तक देश की प्रति व्यक्ति आय को 20,000 डॉलर तक ले जाने की पहल शुरू होगी. देश में जो पुराने सुधार हुए थे, उनका फायदा मिल चुका है और आज उन्हें एक प्रस्थान बिंदू माना जाना चाहिए. ये पुराने सुधार हमें नए आर्थिक लक्ष्यों तक नहीं ले जा सकते. इसके लिए नई सोच, नये दृष्टिकोण और नए उपायों की ज़रूरत पड़ेगी और इस बात को केंद्रीय नेतृत्व बखूबी समझता है. हालांकि, संविधान, कानूनी तौर पर और प्रशासनिक स्तर पर इनमें से ज्यादा सुधार राज्य सरकारों को करने हैं. उदाहरण के लिए, संसद श्रम कानून बनाती है, लेकिन उसके लिए मसौदा राज्यों की विधानसभा को तैयार करना होता है. कई राज्य ऐसी पहल कर रहे हैं. इस सिलसिले में मध्य प्रदेश का ज़िक्र किया जा सकता है, जिसने ईज़ ऑफ़ डुइंग बिजनेस यानी सुगम कारोबार के लिए नियमों में बदलाव किया है.

आज जब हम 1991 के आर्थिक सुधारों का जश्न मना रहे हैं और इसके लिए पी वी नरसिम्हा राव को श्रेय दे रहे हैं, उनके साहस की सराहना कर रहे हैं, तब हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिए. आज हमें और ज़ोर लगाकर गरीबी के जबड़े से समृद्धि को छीनना होगा. इसके लिए अगले दौर के आर्थिक सुधार जरूरी हैं. इतना ही नहीं, सुधारों के अगले दौर की ख़ातिर बुनियाद भी तैयार हो चुकी है. देश का जीडीपी 3 लाख करोड़ डॉलर के करीब है. हमारे पास अगले दौर के सुधारों के लिए तकनीक, राजनीति और राजनीतिक आकांक्षाएं हैं. इसके लिए राजनीतिक स्तर पर और भी अधिक भरोसे की दरकार है, जिससे आर्थिक तरक्की के और रास्ते खुलें.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV