-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

समाजवादी युग की समता, उदारीकरण की दक्षता और जलवायु परिवर्तन के दौर में पारिस्थितिक संवेदनशीलता को अपनाकर भारत कुशल, समान और टिकाऊ विकास पा सकता है.

Image Source: Getty Images

आजादी के 78 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए यह लेख लिखा गया है, जिसमें इसकी सफलताओं और विफलताओं का अवलोकन करते हुए आगे की राह पर रोशनी डाली गई है. ऐसा किया जाना ख़ास तौर पर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगले दो दशकों में, ‘विकसित भारत @2047’ के सपने को साकार करने की दिशा में देश को आगे बढ़ना है.

हमारा अनुभव यही कहता है कि भारत में हाल-फिलहाल जो विकास हम देख रहे हैं, वह 1991 के उदारीकरण के बाद के दौर की देन है. मगर स्वतंत्रता के बाद शुरुआती दशकों में भी विकास-गाथाएं लिखी गईं, जो कई स्तर की रही हैं. दरअसल, औपनिवेशिक शासन की विदाई के बाद इस नए-नवेले गणराज्य ने विकास का ‘नेहरूवादी समाजवादी’ मॉडल अपनाया. इसमें पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, जिनमें राज्य को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के विकास की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जैसे- इस्पात, भारी उद्योग, बुनियादी ढांचा और फलते-फूलते सार्वजनिक क्षेत्र. लक्ष्य स्पष्ट था- आत्मनिर्भरता, समान वितरण और तेज़ औद्योगीकरण को हासिल करना. इस मॉडल का विचार भले ही सोवियत संघ को देखकर आया था, लेकिन इसे भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और सामाजिक-आर्थिक हक़ीक़तों के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया गया था.

यह मॉडल बुनियादी उद्योगों, वैज्ञानिक संस्थानों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचों की नींव रखने में सफल ज़रूर रहा, लेकिन बाज़ार की ताक़त का पूरा लाभ नहीं उठा सका. इसमें निजी निवेशों को काफ़ी हद तक रोके रखा गया. इस आर्थिक संरक्षणवाद ने विनिर्माण और कृषि को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अनिश्चितताओं में नहीं फंसने दिया और उनको प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा, लेकिन इसके कारण विकास दर बहुत धीमी हो गई. यह ‘हिंदू विकास दर’ के रूप में भी प्रसिद्ध (या यूं कहें कि कुख्यात) है, जो शुरुआती तीन दशकों में औसतन 3.5 प्रतिशत सालाना रही. अंतर्मुखी अर्थव्यवस्था, आयात पर ज़ोर, निजी उद्योगों पर अत्यधिक नियम-कानून व वैश्विक बाज़ार से कम से कम संपर्क ने उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित कर दिया. उस दौर में गरीबी बहुत धीरे-धीरे कम हो रही थी और आय असमानता कम करने को लेकर हो रही बयानबाजी के बावजूद असमानता बनी हुई थी.

लक्ष्य स्पष्ट था- आत्मनिर्भरता, समान वितरण और तेज़ औद्योगीकरण को हासिल करना. इस मॉडल का विचार भले ही सोवियत संघ को देखकर आया था, लेकिन इसे भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और सामाजिक-आर्थिक हक़ीक़तों के अनुसार अच्छे ढंग से तैयार किया गया था.

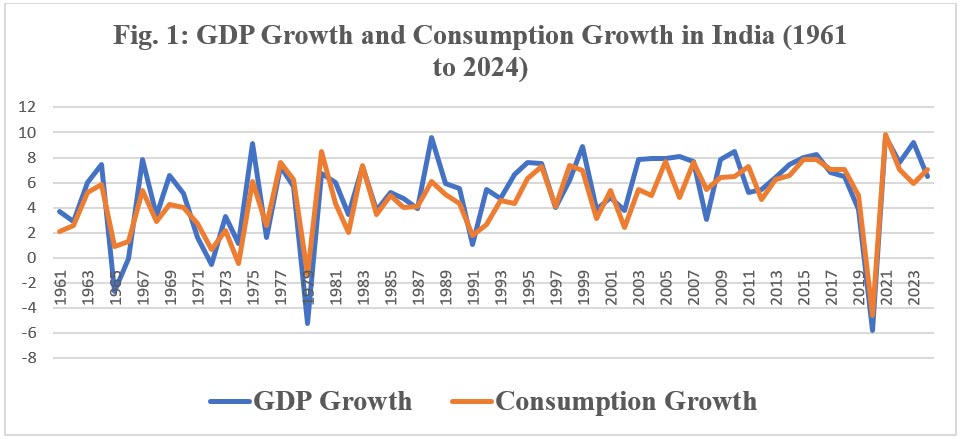

1991 के सुधारों ने इस अवरोधी व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत दिया. यह वह दौर था, जब अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, उद्योगों पर से नियंत्रण हटा लिए गए और राज्य का दख़ल कम कर दिया गया. इसका नतीजा यह निकला कि अगले तीन दशकों में विकास दर में तेज़ी आ गई (देखें चित्र-1). इससे गरीबी में भी कमी आई और भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया. फिर भी, पूर्व के समाजवादी युग की विरासत विकास से जुड़ी बहसों की दिशा देती रही है, ख़ास तौर से राष्ट्र के नेतृत्व वाले निवेश, सामाजिक समानता और बाज़ार के बीच संतुलन के सवालों पर.

Source: World Bank Database

सुधार के बाद भारत की तरक्क़ी अद्भुत रही, क्योंकि पिछले दो दशकों में देश के विकास में घरेलू निजी उपभोग का कहीं अधिक योगदान रहा. यह उस पारंपरिक सोच के उलट है, जिसमें माना जाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था निवेश-आधारित विकास से उपभोग-आधारित विकास की ओर बढ़ती है. उल्लेखनीय है कि आयकर जमा करने के बाद बची आमदनी, युवा आबादी और कर्ज़ की पहुंच से घरेलू ख़र्च तय होती थी. इसी कारण, हाल के वर्षों में उपभोग सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP का लगभग 60 प्रतिशत रहा, जो अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है, और उपभोग व सकल घरेलू उत्पाद का एक समान आगे बढ़ना महत्वपूर्ण बन गया है. (चित्र 1)

उपभोग-आधारित विकास मॉडल के अपने फ़ायदे हैं. यह अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाता है, ख़र्च व उत्पादन के बीच सकारात्मक बदलाव लाता है और छोटे व मध्यम उद्योगों को स्थानीय बाज़ार में बनाए रखता है. मगर इस तरह के विकास को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले. जब आमदनी और संपत्ति बहुत तेज़ी से शीर्ष के लोगों में सिमटने लगती है, तब उपभोग की गति कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि अमीर अधिक बचत करने में यकीन करते हैं, जबकि गरीब अपनी कमाई लगभग पूरी ख़र्च कर देते हैं. भारत में गिरता उपभोग गिनी सूचकांक (2011 में यह 0.288 था और 2022 में 0.255) और अत्यधिक गरीबी में कमी (27.1 प्रतिशत की तुलना में इसका घटकर 5.3 प्रतिशत हो जाना) उत्साहजनक ज़रूर है, लेकिन विश्व असमानता डेटाबेस के अनुसार, आमदनी गिनी का 0.59 से बढ़कर 0.61 हो जाना लगातार असमानता बने रहने का संकेत देता है. हालांकि, इस तरह के मानकों पर सवाल भी उठते रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनमें सटीक आंकड़े या अनुमान नहीं जुट पाते.

हालांकि, इसी तरह एक और मानक महत्वपूर्ण है और जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, वह है- निजी घरेलू बचत. उपभोग से हमारा वर्तमान मज़बूत हो सकता है, लेकिन बचत से भविष्य की आधारशिला तैयार होती है. बचत को यदि मज़बूत नहीं बनाया जाएगा, तो निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भर रहेगी, जिसके अपने ख़तरे होते हैं. इसका सामाधान वित्तीय समावेशन को मज़बूत करके, निवेश का सकारात्मक रिटर्न सुनिश्चित करके और कर-लाभकारी बचत साधनों का विस्तार करके निकाला जा सकता है. एक संतुलित रणनीति यही है कि बचत को बढ़ावा देते हुए उपभोग को आगे बढ़ाया जाए. यह नीति विकास का ऐसा मॉडल बनाने में अहम साबित होगी, जो न सिर्फ़ वैश्विक झटकों को झेलने में सफल रहेगी, बल्कि आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भी बनाएगी.

विकास के किसी एक माध्यम पर अत्यधिक निर्भर रहना ख़तरनाक हो सकता है. उपभोग की गति को बनाए रखने के साथ-साथ ज़रूरी यह भी है कि भारत निवेश-संचालित विकास की दिशा में कदम बढ़ाए. अच्छी बात है कि निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल के वर्षों में केंद्रीय बजटों में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की गई है. इसके लिए बुनियादी ढांचों की कमियों को दूर करने, आवागमन की व्यवस्था सुधारने और विनिर्माण व सेवाओं के क्षेत्र को बेहतर बनाने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं.

इसी तरह एक और मानक महत्वपूर्ण है और जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, वह है- निजी घरेलू बचत. उपभोग से हमारा वर्तमान मज़बूत हो सकता है, लेकिन बचत से भविष्य की आधारशिला तैयार होती है.

निवेश-आधारित विकास उत्पादकता बढ़ाता है, आर्थिक आधार में विविधता लाता है और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार पैदा करता है. हालांकि, भारत और विकासशील देशों में वन, नदियां, दलदल भूमि जैसी प्राकृतिक संपदाओं की बलि लेकर भौतिक संपदा का विस्तार किया जा रहा है. इस समस्या का समाधान तभी होगा, जब पूंजी विस्तार में टिकाऊ माध्यमों को महत्व दिया जाएगा. इसके लिए समावेशी संपदा ढांचा बनाना चाहिए, जो विकास योजना में भौतिक, मानव और प्राकृतिक पूंजी को शामिल करने पर ज़ोर देता है.

हमारा अनुभव यही है कि सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के कामों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और निजी निवेश बढ़ रहा है, जो समावेशी संपदा की तरह, स्वाभाविक रूप से पूंजी के सभी चार रूपों- मानव, भौतिक, प्राकृतिक और सामाजिक- को आगे बढ़ाता है. सतत विकास लक्ष्यों में बेहतर करने का अर्थ है, निवेशकों के लिए एक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाना. जिन अर्थव्यवस्थाओं ने सतत विकास लक्ष्यों को पाने में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, पर्यावरण-अनुकूल निवेशकों और ज़िम्मेदार पूंजी प्रवाह को अपने यहां आकर्षित किया है.

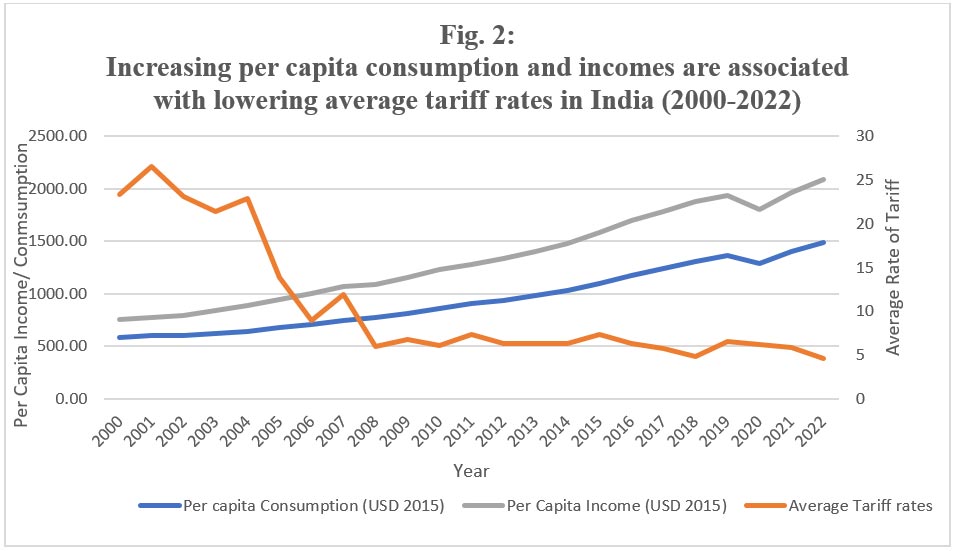

वैश्विक व्यापार में अधिक से अधिक हिस्सेदारी निभाकर भी निवेश और दक्षता बढ़ाई जा सकती है. टैरिफ (सीमा शुल्क) संबंधी समस्याओं को दूर करके उपभोग-आधारित विकास को बढ़ावा देने की भारत की पुरानी रणनीति रही है, क्योंकि इससे कीमतें कम हो जाती हैं और कई विकल्प मिल जाते हैं. विकसित और विकासशील दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, भारत ने 2000-2022 के दौरान टैरिफ दरों में सबसे अधिक अंकों की कमी की. इस टैरिफ उदारीकरण ने भारत के उपभोग-आधारित विकास-प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने में मदद की है, जो चित्र-2 में हम देख सकते हैं.

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में भारत का आनुपातिक योगदान अब भी काफ़ी कम है, ख़ास तौर से उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में. बेहतर पूंजीगत व्यय (CAPEX) के माध्यम से उत्पादन दक्षता में सुधार लाकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास करके और लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करके हम यह तस्वीर बदल सकते हैं.

Source: Prepared by the author from various sources

इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, भारत को यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अपने आख़िरी अंजाम तक पहुंचाना होगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को पूरी तरह से लागू करना होगा. ऐसे समझौते न सिर्फ़ नए बाज़ार खोलते हैं, बल्कि मानकों, नियम-कानूनों और उत्पादन क्षमताओं को वैश्विक मानकों के अनुसार बनाने में भी मददगार साबित होते हैं. इससे घरेलू सुधार को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलती है. इस तरह से, व्यापार और सीमा शुल्क संबंधी रुकावटों को दूर करना भारत के लिए अच्छा होगा.

यदि कोई अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक झटकों से तुरंत उबरना चाहती है, तो उसे विकास की अलग-अलग राहें तैयार करनी होती है. भारत के मामले में इसका अर्थ है- निर्यात-आधारित क्षेत्रों का विकास, निवेश-आधारित विनिर्माण का विस्तार, उच्च उत्पादकता वाली कृषि को बढ़ावा और घरेलू खपत को बनाए रखते हुए हरित उद्योगों का विस्तार. इसके लिए हमें प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों, अक्षय ऊर्जा, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और फिनटेक व हेल्थटेक जैसी आधुनिक सेवाओं को आगे बढ़ाने पर रणनीतिक रूप से ध्यान देना होगा. इसी से विकास के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं. ऐसा करने से ये क्षेत्र कुशल श्रम को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को उसके वर्तमान स्तर से, जो काफ़ी नीचे हैं, ऊपर उठाने में सहायक होंगे.

विकसित भारत@2047 का लक्ष्य प्रति व्यक्ति जीडीपी के लक्ष्य से कहीं ऊंचा है. इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित किया जाए, सामाजिक सुरक्षा मज़बूत बनाया जाए, अमीर-गरीब सभी तक बुनियादी सेवाओं को समान रूप से पहुंचाया जाए और जलवायु संबंधी कार्रवाइयों व प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण के माध्यम से स्थिरता लाई जाए. समानता के बिना यदि विकास होगा, तो सामाजिक अशांति बढ़ेगी. स्थिरता के बिना विकास से हमें पारिस्थितिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए, समावेशी संपदा का नज़रिया अपनाना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास की गति से दीर्धकालिक समृद्धि की नींव खोखली नहीं हो रही.

ऐसे समझौते न सिर्फ़ नए बाज़ार खोलते हैं, बल्कि मानकों, नियम-कानूनों और उत्पादन क्षमताओं को वैश्विक मानकों के अनुसार बनाने में भी मददगार साबित होते हैं. इससे घरेलू सुधार को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलती है.

इन सबके लिए ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने और उससे निपटने की क्षमता विकसित की जाए. COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LiFE (पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली अपनाने) का आह्वान किया था. यह बताता है कि हमारे विकास मॉडल में प्रकृति के अनुकूल योजनाओं को शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है. भारत जलवायु के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में एक है, इसलिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आर्थिक संसाधनों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिसका फ़िलहाल अभाव दिख रहा है. इस तरह के आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए ज़रूरी है कि अनुकूल परिणामों पाने के लिए बाज़ार बनाना, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व परोपकारी फंड से लाभ उठाना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से ऐसा ढांचागत विकास करना, जो ख़तरे में हमारी मदद भी करें और हम उसका लाभ भी उठा सकें.

जब भारत समाजवादी दौर की समतावादी प्रवृत्ति, उदारीकरण युग की दक्षता में वृद्धि और जलवायु संकट वाले दौर में ज़रूरी पारिस्थितिक संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े. व्यापार और निवेश को सामाजिक सुरक्षा सुधारों व जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के साथ आगे बढ़ाना होगा.

ढांचागत बदलावों, ऑटोमेशन या जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों को सुरक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मज़बूत करने की आवश्यकता है. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC), पेंशन योजनाएं और बेरोज़गारों के लिए आर्थिक व अन्य योजनाएं चलाने से विकास का फल करीब-करीब सभी वर्ग बराबर-बराबर चख पाएंगे.

नेहरूवादी राज्य-प्रधान समाजवादी योजनाओं से लेकर 1990 के दशक के बाज़ार-अनुकूल सुधारों और 2020 के दशक के स्थिरता-आधारित निवेश तक, भारत की विकास यात्रा में युगकालीन प्राथमिकताएं दिखती हैं. अब चुनौती विकास के माध्यमों को चुनने की नहीं, बल्कि विकास की रोशनी समग्रता से हर तबके तक पहुंचाने की है, जिसके लिए ये काम किए जा सकते हैं-

मानव पूंजी बढ़ाने के लिए- सार्वभौमिक स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भविष्य के लिए कौशल विकास करना

भौतिक पूंजी बढ़ाने के लिए- विश्व स्तर का और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बुनियादी ढांचा बनाना

प्राकृतिक पूंजी बढ़ाने के लिए- संरक्षण व पुनर्जनन की व्यवस्था करना और टिकाऊ संसाधनों का उपयोग करना

सामाजिक पूंजी बढ़ाने के लिए- भरोसेमंद संस्थान बनाना, सहभागी शासन व्यवस्था अपनाना और सामाजिक सामंजस्य बनाना

दक्षता, समता और स्थिरता- विकास की वह त्रिमूर्ति है, जिसे अलग-अलग ढांचे में नहीं रखा जा सकता. इनका संगम तभी हो सकता है, जब भारत समाजवादी दौर की समतावादी प्रवृत्ति, उदारीकरण युग की दक्षता में वृद्धि और जलवायु संकट वाले दौर में ज़रूरी पारिस्थितिक संवेदनशीलता को बरकरार रखते हुए आगे बढ़े. व्यापार और निवेश को सामाजिक सुरक्षा सुधारों व जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के साथ आगे बढ़ाना होगा. समावेशी संपदा के रूप में विकास को आगे बढ़ाते हुए ‘विकसित भारत@2047’ का लक्ष्य हासिल करना न सिर्फ़ अधिक समृद्धकारी साबित होगा, बल्कि अधिक उदार, समावेशी और पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित भी होगा. आधी रात को आज़ाद हुआ यह देश दिन के उजाले में कतई भटक नहीं सकता!

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Dr Nilanjan Ghosh heads Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) and is the operational head of ORF’s Kolkata Centre. His career spans over ...

Read More +