-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

भारत की एयर टैक्सी की महत्वाकांक्षा को वैश्विक नियमों में तालमेल से ज़रूर ताक़त मिल सकती है, लेकिन अगर ढाँचा, सस्ती पहुँच और बेहतर प्रशासन नहीं हुआ, तो यह योजना उड़ान भरने से पहले ही रुक सकती है.

भारत में शहरी यातायात का परिदृश्य विरोधाभास की एक तस्वीर पेश करता है. वैसे तो भारत ने मेट्रो रेल और एक्सप्रेसवे में भारी निवेश करके इन्हें आधुनिकता के गर्वीले प्रतीक बनाया है. लेकिन, भारत के शहरों में भयंकर जाम, आवाजाही के असंगठित साधन और टुकड़ों में बंटी परिवहन व्यवस्था जैसी चुनौतियां भी खुलकर दिखाई देती है. नतीजा ये हुआ है कि देश के शहरों में यातायात की दो एक दूसरे के विपरीत तस्वीरें नज़र आती हैं. जहां एक तरफ़ भारी पूंजी निवेश वाली विशाल परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ़ बस पर आधारित यातायात व्यवस्था जो अनदेखी की शिकार है और जहां जल परिवहन पर बहुत कम ध्यान दिए जाने के साथ साथ परिवहन के अलग अलग माध्यमों को एकीकृत करने की व्यवस्था पर भी काम नहीं किया गया है. हालांकि, भारत के शहरी यातायात के मंज़र में एक नए खिलाड़ी ‘एयर टैक्सी’ के दाख़िल होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. हवाई टैक्सी ज़मीनी परिवहन की समस्याओं के ऊपर से ‘उड़कर निकल जाने’ का वादा करती है.

भारत के शहरी यातायात के मंज़र में एक नए खिलाड़ी ‘एयर टैक्सी’ के दाख़िल होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. हवाई टैक्सी ज़मीनी परिवहन की समस्याओं के ऊपर से ‘उड़कर निकल जाने’ का वादा करती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि हवाई टैक्सियां बहुत जल्दी एक हक़ीक़त में तब्दील होंगी. उनकी इस बात को दोहराते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू ने बयान ऐलान दिया था कि 2026 में दिल्ली, मुंबई और पुणे में एयर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया जाएगा. इन से निजी क्षेत्र काफ़ी उत्साहित है. सितंबर 2024 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने वर्टिपोर्ट की डिज़ाइन, संचालन और उनकी मंज़ूरी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. ये दिशा निर्देश इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट (eVTOL) के संचालन के अनुरूप थे. इसके बाद DGCA ने उड़ने लायक़ होने का प्रमाणपत्र देने के लिए भी एक एडवाइज़री सर्कुलर जारी किया था. इन घटनाओं ने भारत के विनियामकों, राज्य सरकारों, एयरपोर्ट के संचालकों और निवेशकों को इस बात का हौसला दिया है कि वो एक ऐसे विचार को साकार करने के लिए एक साथ आएं, जो शहरी यातायात में या तो क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला हो सकता है, या फिर एक ऐसी महंगी मरीचिका बनकर रह जाएगा, जो यहां वहां प्रयोगात्मक प्रयासों तक सीमित होगा.

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नत हवाई परिवहन (AAM) से जुड़ा एक बड़ा क़दम उठाया गया है, जिसने एयर टैक्सी सेवाओं के विनियमन और उनको प्रमाणित करने की व्यवस्था पर कई देशों की विनियामक संस्थाओं के बीच सहमति बनी है. इससे बाक़ी दुनिया समेत भारत के शहरों में भी एयर टैक्सी की सेवाएं शुरू करने के अवसर बढ़ गए हैं.

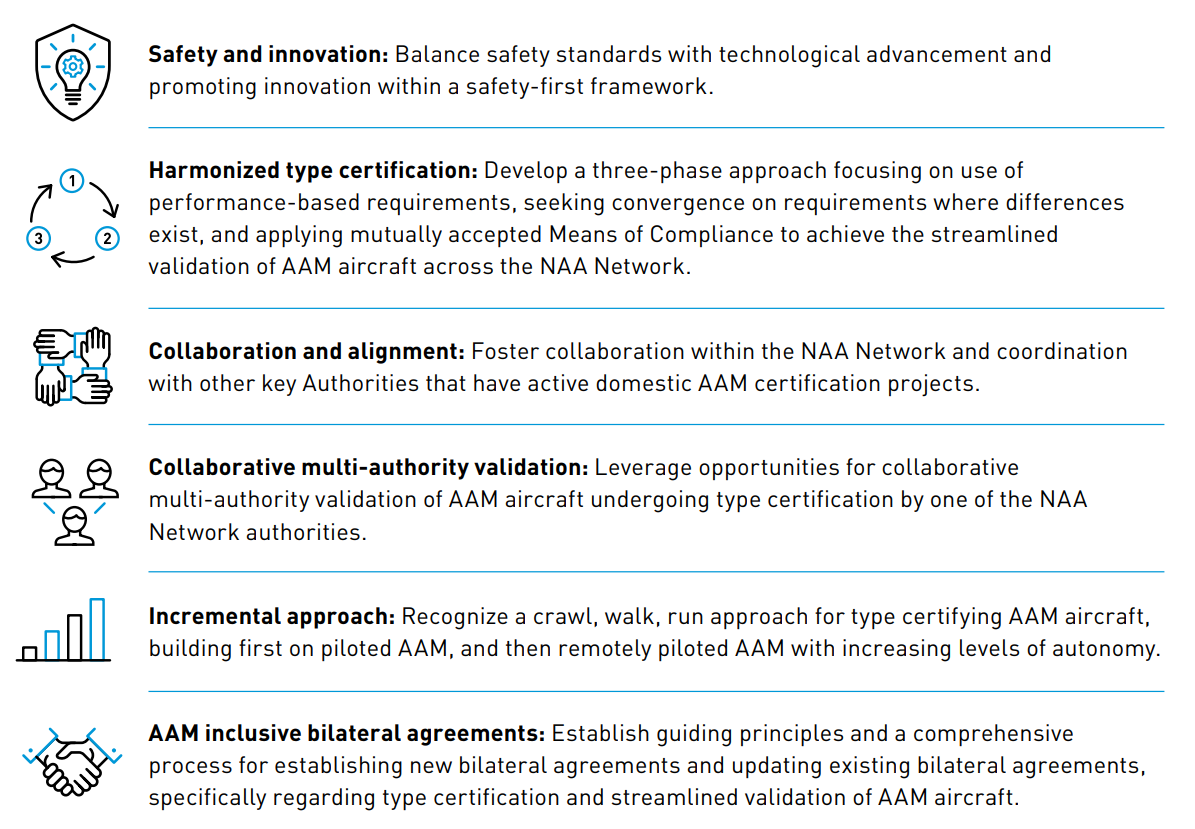

अप्रैल 2025 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अधिकारियों नेशनल एविएशन अथॉरिटी (NAA) नेटवर्क ने उन्नत हवाई यातायात के काम आने वाले विमानों के प्रमाण को लेकर एक रूप-रेखा प्रकाशित की. ये रोडमैप एयर टैक्सी और मालवाहक ड्रोन को प्रमाणित करने की एक साझा रूप-रेखा प्रस्तुत करने की पहली कोशिश का प्रतीक है. इसीलिए, ये रूप-रेखा विनियमन की एक बड़ी कमी को दूर करता है, जहां प्रमाणित और पुष्टि करने की टुकड़ों में बंटे नियमों ने प्रोटोटाइप विमान और ड्रोन डिजाइन करने और उनका परीक्षण करने वाली कंपनियों को, इनका उत्पादन कारोबारी स्तर तक बढ़ाने से रोक रखा था. इस रूप-रेखा में छह सिद्धांत (Figure 1) रेखांकित किए गए हैं, जो अब तक अलग अलग खांचों में बंटी राष्ट्रीय स्तर के नियम बनाने की व्यवस्था को ख़ारिज करके, आपसी तालमेल से प्रमाण देने और पुष्टि करने को मज़बूती देने का लक्ष्य तय करते हैं और इस तरह एयर टैक्सी और कार्गो ड्रोन की सक्रिय सेवाएं शुरू करने को बढ़ावा देने वाले हैं.

Figure 1: उन्नत हवाई यातायात वाले विमानों को प्रमाणित करने के छह निर्देशक सिद्धांत

Source: US Federal Aviation Administration

एक सार्वभौमिक नियम पुस्तिका बनाने के बजाय इस रूप-रेखा में चरणबद्ध तरीक़े से समन्वय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो a) प्रदर्शन पर आधारित ज़रूरतों, b) अलग अलग ज़रूरतों के बीच तालमेल बनाने, और c) आपस में स्वीकार्य अनुपालन के तरीक़ों पर तालमेल बनाने पर आधारित होंगे, ताकि अलग अलग प्राधिकरणों से एक साथ पुष्टि और प्रमाणन लेना आसान हो जाए.

तीन चरणों वाला ये तरीक़ा विनियमन की निगरानी को वितरित कर देता है, जिससे नए खिलाड़ियों को आपस में सहमति से तैयार किए गए सिद्धांतों के तहत प्रमाणित किया जा सके. इस रोडमैप से बाज़ार की अनिश्चितता, विनियमन, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की चिंताएं भी दूर होती हैं, जो अब तक बड़े पैमाने पर हवाई टैक्सी सेवा लागू करने में बाधा बनती रही हैं.

इस रूप रेखा में NAA नेटवर्क के सदस्यों के बीच आंकड़े साझा करने, संयुक्त रूप से सुरक्षा का मूल्यांकन करने, प्रोटोकॉल के परीक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर संचालन के सिद्धांतों और सहयोग के ज़रिए पुष्टि करने के काम को भी प्राथमिकता दी गई है

इस रूप रेखा में NAA नेटवर्क के सदस्यों के बीच आंकड़े साझा करने, संयुक्त रूप से सुरक्षा का मूल्यांकन करने, प्रोटोकॉल के परीक्षण और एक दूसरे के साथ मिलकर संचालन के सिद्धांतों और सहयोग के ज़रिए पुष्टि करने के काम को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि प्रोटोटाइप के प्रदर्शन से प्रमाणित हवाई टैक्सी के बेड़ों की दिशा में आगे बड़ा जा सके.

इसके साथ साथ, रूप-रेखा में सुरक्षा को बहुत प्राथमिकता दी गई है. रोडमैप में एक व्यावहारिक, किस्तों में लागू किए जा सकने वाले प्रमाणन और संचालन का मॉडल पेश किया गया है, जिसमें जोखिम कम करने और सबक़ सीखने की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए कम घनत्व वाले शहरी रास्तों पर इन सेवाओं के संचालन और आपातकालीन परिस्थिति में इन सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है. रूप-रेखा में AAM से प्रमाणित हवाई टैक्सियों को ऐसे नियंत्रित माहौल में परखने के बाद उनको यात्री सेवाओं का विस्तार करने की इजाज़त देने का सुझाव दिया गया है.

नीतिगत नज़रिए से देखें, तो इस रूप-रेखा का ज़ोर हवाई टैक्सी और कार्गो ड्रोन सेवाओं को सुगमता से अपनाने और द्विपक्षीय ढांचों पर है, जो अनूठा है. ऐतिहासिक रूप से विमानों के प्रमाणन का काम खंड खंड ही रहा है, और अधिकारी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के एनेक्स 8 के अंतर्गत हर देश के अधिकारी अपने अलग मानक लागू करते रहे हैं. इस रूप-रेखा में एक दूसरे के प्रमाण देने को स्वीकार करने से कंपनियों के लिए एक देश से दूसरे देश के बाज़ार में दाख़िल होना आसान होगा, क्योंकि उन्हें आसानी से पुष्टि मिल जाएगी. इससे परखे और प्रमाणित किए जा चुके विमानों तक पहुंच तेज़ होगी, जिससे ग्लोबल साउथ के तेज़ी से फैल रहे शहरों में ख़ास तौर से हवाई टैक्सी सेवाओं के विस्तार में मदद मिलेगी.

सभी देशों में सुरक्षा व्यवस्था के एक जैसे परिणाम सुनिश्चित करने के बावजूद, ये रूप-रेखा सुरक्षा के ऐसे लचीले मानक स्थापित करती है, जो नवाचार की गुंजाइश रखने वाले हैं. क्योंकि हवाई टैक्सियों की डिज़ाइन अनूठी होगी. उनके सिस्टम की बनावट और स्वचालन को देखते हुए इस रोडमैप में प्रदर्शन पर आधारित ज़रूरतों और अनुपालन के साझा माध्यमों पर ज़ोर दिया गया है.

वैसे तो इस रूप-रेखा का विनियमन में आपसी तालमेल बढ़ाने पर ज़ोर देने का नज़रिया आकर्षक है. लेकिन, असली चुनौती इसे भारत के शहरों में लागू करने लायक व्यवस्था में तब्दील करने की है.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन रूल्स 2021 तैयार किए थे, जिन्हें 2022 में संशोधित किया गया था. मानवरहित हवाई यातायात के प्रबंधन के लिए DGCA ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी विकसित किया था, जो बैटरी से चलने वाले छोटे विमानों (eVTOL) को शहरी परिवहन से जोड़ सके. हालांकि, AAM के विनियमन में इससे भी ज़्यादा निगरानी की व्यवस्था है. इसके दायरे में सुरक्षा, नियंत्रित वायु क्षेत्र में एकीकरण और ज़्यादा घनत्व वाले परिचालन भी आते हैं. ऐसे में ये रोडमैप भारत को एक मिसाल प्रदान करता है, जिसके आधार पर वो अपने यहां ऐसे विमानों को प्रमाणित करने की व्यवस्था निर्मित कर सकता है. इससे DGCA को अपने विनियमों को संशोधित करके दुनिया के बेहतरीन ढांचों के अनुरूप बनाने का मौक़ा मिलेगा और साथ ही साथ वो इसे भारत के हालात के मुताबिक़ भी ढाल सकेगा.

यही नहीं, तेज़ी से इस रोडमैप को अपने हिसाब से ढालने के लिए इसे DGCA के 2024 के एडवाइजरी सर्कुलर के साथ भी सुगमता से मिलाना होगा. इस सर्कुलर में बैटरी संचालित छोटे विमानों (eVTOL) को उड़ान भरने लायक़ होने का प्रमाणपत्र देने के दिशा-निर्देश हैं. इसका समन्वय NAA नेटवर्क की रूप-रेखा के साथ करने से इसमें शामिल देशों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करना और अपने प्रमाणपत्र को इन देशों में मान्यता दिलाना आसान होगा. इसमें औपचारिक मीन्स ऑफ कंप्लायंस, प्रदर्शन के मानक और सुरक्षा के मानदंड भी शामिल होंगे.

ऐसे समन्वय से इलेक्ट्रिक छोटे विमानों के ज़रिए हवाई टैक्सी की संभावनाएं तलाश रही कई भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश आकर्षित करने, अमेरिका और यूरोप के नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों से अलग अलग प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत ख़त्म करने और वैश्विक बाज़ार में सहजता से दाख़िल होने में भी मदद मिलेगी. वैश्विक मानदंडों के साथ ऐसे व्यापक समन्वय आत्मनिर्भर भारत विज़न के तहत भारत द्वारा ख़ुद को निर्माण के केंद्र के तौर पर पेश करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.

वैश्विक मानदंडों के साथ ऐसे व्यापक समन्वय आत्मनिर्भर भारत विज़न के तहत भारत द्वारा ख़ुद को निर्माण के केंद्र के तौर पर पेश करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.

भारत के बड़े शहर आबादी के भारी बोझ, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. ये शहरी हालात, हवाई टैक्सी को ऊपरी तौर पर बेहद आकर्षक बना देते हैं. हालांकि, इनके संचालन के लिए सिर्फ़ विमान ही नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए होगा: वर्टिपोर्ट के मूलभूत ढांचे समेत एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए, हवाई ट्रैफिक के प्रबंधन का एकीकरण और शोर पर नियंत्रण के साथ, हवाई टैक्सी सेवा को स्थानीय स्तर पर ज़मीन के इस्तेमाल की योजना और थल परिवहन के साथ सुगमता से जुड़ना होगा. जब तक इन अलग अलग परिस्थितियों का एक संस्थागत रूप से तैयार व्यवस्था में विलय नहीं होता, तब तक एयर टैक्सी सेवा यातायात की समस्या का एक व्यावहारिक समाधान बनने के बजाय सिर्फ़ तकनीकी तमाशा बनकर रह जाएगी.

हवाई टैक्सी सेवा को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना भी एक बड़ी बाधा है. दुनिया भर में हवाई टैक्सी सेवा देने वाले छोटे इलेक्ट्रिक विमान बहुत महंगे हैं. मिसाल के तौर पर दुबई में जहां दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी सेवा 2026 में शुरू होने की संभावना है, वहां पाम जुमैरा से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 35 किलोमीटर के सफ़र के लिए हवाई टैक्सी का भाड़ा लगभग 95 डॉलर (250 दिरहम) है. यानी भारत में ये भाड़ा लगभग 240 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ेगा, जो प्रीमियम टैक्सी सेवा के 55 रुपए प्रति किलोमीटर की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है. ऐसे में जिस देश में तुलनात्मक रूप से सस्ती सार्वजनिक बस सेवाओं को पैसे की क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है और महंगी मेट्रो सेवाएं घाटे में चल रही हैं, वहां दुर्लभ सार्वजनिक संसाधनों को एयर टैक्सी के लिए मूलभूत ढांचा बनाने में निवेश करना प्राथमिकताओं और समता के सवाल खड़े करेगा.

हवाई टैक्सी सेवा का प्रशासन और संस्थागत क्षमता अन्य चुनौतियां पेश करते हैं. भारत के शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) दुनिया के सबसे कमज़ोर निकायों में गिने जाते हैं. उनके पास वित्तीय स्वायत्तता और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है. हवाई टैक्सी के लिए तमाम नगर निगमों, राज्य सरकारों, DGCA, हवाई अड्डा प्राधिकरणों और निजी संचालकों के बीच निर्बाध तालमेल की ज़रूरत होगी. लेकिन, अगर हम भारत में शहरों के प्रशासन के विखंडित ढांचे को देखें, तो ये एक ‘ख़्वाब सरीखी’ बात मालूम देती है. वैसे मीरा भायंदर नगर निगम जैसे कुछ शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिन्होंने सबसे पहले हवाई टैक्सी की व्यावहारिकता का अध्ययन करने का ऐलान किया है. लेकिन, कमज़ोर संस्थागत व्यवस्थाएं हवाई टैक्सी को विभाजित निर्णय प्रक्रिया और अफ़सरशाही की खींचतान का शिकार बनाने की आशंकाएं पैदा करती हैं.

हवाई टैक्सी को लेकर होने वाली परिचर्चाएं अक्सर, बैटरी निर्माण, उनके निस्तारण और दबाव झेल रही शहरी बिजली ग्रिड को चर्चा में शामिल न करके, पर्यावरण के जोखिमों की अनदेखी करती हैं. जब तक इसको अक्षय ऊर्जा से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इलेक्ट्रिक विमानों (eVTOL) के जलवायु संबंधी लाभ अस्पष्ट ही रहेंगे. इसी तरह शुरुआती दौर के पायलट प्रोजेक्ट्स में अक्सर ध्वनि प्रदूषण के पहलू को कम करके आंका जा सकता है, जो घनी आबादी वाले इलाक़ों में ऐसी सेवाएं देने में बाधक बन सकता है.

NAA नेटवर्क का रोडमैप भारत को एक अच्छा मौक़ा मुहैया कराता है. इसके ज़रिए वो प्रमाणन के मानकों से तालमेल बना सकता है. साझा पुष्टिकरण को अपना सकता है और धीरे धीरे हवाई टैक्सियों के संचालन में इज़ाफ़ा कर सकता है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के लिए ये रूप-रेखा विनियमन का एक उदाहरण पेश करती है, जिसकी बुनियाद पर वो क्षमता का निर्माण करते हुए भारतीय कंपनियों को उन्नत हवाई यातायात (AAM) की आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने में मददगार बन सकता है. विनियमन में दूरदर्शिता और शहरों के स्तर पर सावधानी से योजना निर्माण करके भारत अपने आपको AAM के परीक्षण के केंद्र और निर्माण के गढ़ के रूप में पेश कर सकता है.

वैसे तो भारत इस रूप-रेखा में शामिल नहीं है. लेकिन, इसके साथ समन्वय, क्वाड और ब्रिटेन के साथ भारत की गहरी होती साझेदारी के अनुरूप ही है. इससे भारत को AAM के वैश्विक प्रशासन में पहल करने वाला देश बनने का अवसर मिल रहा है.

हालांकि, इस रोडमैप की अपनी सीमाएं भी हैं. देशों के बीच तालमेल आपसी विश्वास, तकनीकी आदान प्रदान और मूलभूत ढांचे में संयुक्त निवेश पर निर्भर करता है. जहां इस रोडमैप से प्रमाणन की विखंडित व्यवस्था की चुनौती से निपटने में मदद मिलती है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय रूप-रेखाओं को शहरी प्रशासन के साथ एकीकृत करने की बड़ी चुनौती का कोई हल नज़र नहीं आता है. आने वाले महीने और वर्ष ये तय करेंगे कि शहरी परिवहन में एयर टैक्सी का नवाचार हक़ीक़त में तब्दील होता है, या एक मरीचिका बनकर रह जाता है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Dhaval is Senior Fellow and Vice President at Observer Research Foundation, Mumbai. His spectrum of work covers diverse topics ranging from urban renewal to international ...

Read More +