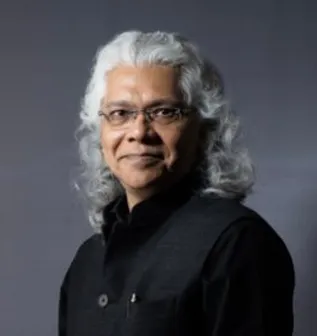

एन.के. सिंह की अगुवाई वाली एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में ‘भारत के वित्तीय भविष्य 2023’ की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को 23 जनवरी 2017 को पेश की गई थी और गत 12 अप्रैल को सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2023 में ऋण-जीडीपी अनुपात 38.7 फीसदी, राजकोषीय घाटा 2.5 फीसदी और राजस्व घाटा 0.8 फीसदी रहेगा। जहां तक विभाजक (जीडीपी) का सवाल है, इसके मद्देनजर कुछ प्रयास करने पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यही नहीं, यदि थोड़ा और अधिक प्रयास किया जाए तो तय लक्ष्य से भी ज्यादा हासिल किया जा सकता है। यदि अन्य सभी मापदंड स्थिर रहें तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगले कुछ वर्षों (मध्यम अवधि) में विकास की तेज गति की बदौलत उपर्युक्त अनुपात को कम करना और इन लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इतना ही नहीं, सभी संकेतों से यही उम्मीद बंधी है कि अगले छह वर्षों के दौरान (इससे भी लंबे समय तक संभव) देश की आर्थिक विकास दर 7 फीसदी और इससे भी अधिक रहेगी।

हालांकि, निकट भविष्य (अल्पावधि) में सरकार राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। जैसा कि समिति के सदस्य और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का कहना है कि कमी-विराम-कमी के दौर को ‘समझाना या उचित ठहराना मुश्किल है; चक्रीय संबंधी चिंताओं के मद्देनजर अल्पकाल में यह नामुनासिब नजर आता है; और भारत के कर्ज बोझ को एक टिकाऊ दीर्घकालिक पथ पर बनाए रखने के लिहाज से यह मध्यम अवधि में अपर्याप्त रूप से महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है।’ राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में निरंतर कमी आसानी से हासिल नहीं होगी यह वित्त वर्ष 2017 के 3.5 फीसदी से तेज गिरावट के साथ वित्त वर्ष 2018 में 3.0 फीसदी के स्तर पर आ जाएगा एवं वित्त वर्ष 2019 तथा वित्त वर्ष 2020 में भी इसी स्तर पर टिका रहेगा और फिर इसके बाद के अगले तीन वर्षों में धीरे-धीरे घटकर क्रमश: 2.8, 2.6 और 2.5 फीसदी रह जाएगा। वित्त वर्ष 2018 में एकाएक इसमें तेज गिरावट सांख्यिकीय रूप से सही प्रतीत होती है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इसे हासिल करना शायद संभव नहीं है।

चार खंडों वाली इस रिपोर्ट में केंद्र एवं राज्यों के आय-व्यय के साथ-साथ राजनीतिक एवं आर्थिक माहौल की जटिलताओं को भलीभांति समझते हुए सार्वजनिक वित्त से जुड़ी पेचीदगी को भी ध्यान में रखा गया है। इसे इन चार आंकड़ों के रूप में पेश किया गया है — सरकारी ऋण, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और लक्ष्य प्राप्ति में ढील को बेहद सीमित रखना। सरकारों के लिए ऐसे चार बड़े आंकड़ों (डेटा) को प्रबंधित करने का कार्य शायद आसान नहीं है जिनमें कई छोटे-छोटे आंकड़े भी समाहित हैं। नीति निर्माताओं को जितने ज्यादा आंकड़ों पर करीबी नजर रखने की जरूरत होगी, लक्ष्य प्राप्ति में विफलता एवं दूसरों पर दोष मढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी। इससे जवाबदेही में कमी आएगी। ये चार आंकड़े अर्थशास्त्रियों के लिए रोमांचक हैं एवं नौकरशाहों को इनसे सहूलियत होगी। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि ये आंकड़े सार्वजनिक वित्त के लिहाज से भी अच्छे साबित हों। यही नहीं, वित्तीय प्रबंधन पर फोकस सुनिश्चित करने की जो दलील दी जाती रही है वह इस रिपोर्ट में संभवत: कहीं गुम हो गई है।

प्रथम तीन डेटा में कमी एक ऐसी निरंतर कहानी है, जिसका कोई अंत नहीं है। जब एक बार घाटों को कम करके निचले स्तर पर ला दिया जाएगा तो राजकोषीय अपेक्षा सरप्लस (अधिशेष) बनाने की ओर उन्मुख हो जाएगी। यही कारण है कि हमें रिपोर्ट को इस रूप में पढ़ने की आवश्यकता है कि कार्य प्रगति पर है। जिस तरह से भारत में आर्थिक विकास दर निरंतर उच्च स्तर पर विराजमान है और आगे भी तेज विकास के जो लक्षण स्पष्ट नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए यह अंतर्निहित धारणा बिल्कुल सही प्रतीत होती है कि मौजूदा पीढ़ी की तुलना में भविष्य की पीढ़ियां कहीं ज्यादा अमीर होंगी। हालांकि, रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की गई है कि जब भी अर्थव्यवस्था की अनदेखी करते हुए राजनीति की जाती है तो उसका नतीजा फिजूलखर्ची के रूप में सामने आता है। अस्सी के दशक से ही यह खतरनाक प्रवृत्ति भारत को विपदा में डालती रही है। इसका निष्कर्ष यह है: ‘हितधारकों के साथ हमारे परामर्श के आधार पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात रेखांकित की है कि इस प्रवृत्ति को बेरोकटोक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।’

एक ऐसी दुनिया जिसमें आर्थिक संकट और राजनीतिक अधिग्रहण (पश्चिम में अमीरों की सेवा और भारत में गरीबों के वोट खरीदने) के रूप में मौजूद काले हंसों की संख्या दुनिया भर में उम्मीद के मुताबिक व्यापार, वित्तीय प्रवाह और व्यापक आर्थिक वार्तालाप के रूप में मौजूद सफेद हंसों से अधिक है, उसे देखते हुए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को वैश्विक अहमियत हासिल हो गई है।

पिछली शताब्दी की एक चौथाई अवधि के दौरान सामान्य तौर पर वृहद परिवर्तनशील आर्थिक डेटा और विशेषकर राजकोषीय घाटा वैश्विक आर्थिक संवाद में छाए हुए हैं। यह ठीक लगभग वही अवधि है जिस दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए वर्ष 1991 के बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को खोलने की घोषणा की गई थी।

रिपोर्ट में बताया गया है, ‘पिछले 25 वर्षों में दुनिया भर में राजकोषीय नियम काफी तेजी से बनाए गए हैं। वर्ष 1990 में केवल लगभग सात देशों में ही राजकोषीय नियम लागू थे, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान और लक्जमबर्ग शामिल थे।’ उसके बाद से ही दुनिया भर में राजकोषीय नियम बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक कार्यकारी दस्तावेज के अनुसार, ‘इसके बाद के अगले दो दशकों के दौरान राष्ट्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय (सुप्राराष्ट्रीय) राजकोषीय नियमों वाले देशों की संख्या मार्च 2012 के आखिर तक बढ़कर 76 हो गई।’ आईएमएफ के राजकोषीय नियम डेटासेट के अनुसार, ‘वर्ष 2015 तक यह संख्या बढ़कर 96 पर पहुंच गई।’ इससे साफ जाहिर है कि सार्थक राजकोषीय नीतियों का वैश्वीकरण चल रहा है और भारत भी इसका हिस्सा है।

वर्ष 2003 के अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के साथ भारत ने अपना राजकोषीय संतुलन सफर शुरू किया था, जिसके तहत वर्ष 2008 तक 3 फीसदी का लक्ष्य रखा गया। इसे एन.के. सिंह की रिपोर्ट में वर्ष 2023 तक घटाकर 2.5 फीसदी के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत जैसी तेजी से विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में 15 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान इसमें 0.5 प्रतिशत की कमी को कतई अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। यही नहीं, इसकी शुरुआत तो संभवतः पहले ही हो जानी चाहिए थी। इस डेटा में वह विकास समाहित है जो कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवश्यक है। वर्ष 2008 में अमेरिकी बैंकों और वहां के ढीले-ढाले नियामकों के कारण गहराए आर्थिक संकट को यदि छोड़ दें तो यह कहा जा सकता है कि सभी महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में विवेकपूर्ण वैश्विक पथ पर ही अग्रसर होने का सिलसिला जारी है। मालूम हो कि ग्लोबल आर्थिक संकट के दौरान भारत सहित कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती से निजात पाने के लिए अपनी राजकोषीय पकड़ ढीली कर दी थी।

वैसे तो भारत सरकार ने बढ़ते घाटे के लिए आर्थिक संकट को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन वह केवल इस संकट तक ही सीमित नहीं था। निर्धारित राजकोषीय पथ से परे हटने के साथ-साथ भारत की राजनीति ने भी इसमें योगदान दिया। दरअसल, सरकार ने अपने बढ़े हुए घाटे को छिपाने के लिए वैश्विक मंदी के बहाने का इस्तेमाल किया। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 16 फरवरी 2009 के अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था, ‘असाधारण आर्थिक परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाना अत्यंत जरूरी हो जाता है। हमारी सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से आवश्यक मांग को बढ़ावा देने के लिए एफआरबीएम लक्ष्यों में ढील देने का फैसला किया है।’

एन.के. सिंह समिति ने इस बात पर रोशनी डाली है कि असाधारण आर्थिक परिस्थितियों के लिए वास्तव में वैश्विक वित्तीय संकट नहीं, बल्कि सरकार की राजनीतिक चालें जिम्मेदार थीं। वित्तीय संकट की चपेट में वैश्विक अर्थव्यवस्था के आने से काफी पहले ही वर्ष 2009 में होने वाले आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए खर्च पर पकड़ जानबूझकर ढीली कर दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘उन्होंने [वित्त मंत्री] वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 के राजकोषीय घाटों के बीच के 186,000 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.5 फीसदी) के पूरे अंतर के लिए उस राजकोषीय प्रोत्साहन को जिम्मेदार ठहराया, जो वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के असर को कम करने के लिए दिया गया था।’ हालांकि, राजकोषीय झटका लगने के कई कारण थे जिनमें कृषि ऋण माफी से जुड़ी लोक-लुभावन खर्च नीतियां, मनरेगा का 200 से बढ़ाकर 600 से भी ज्यादा जिलों में अचानक विस्तार करना, तेल, खाद्य और उर्वरकों पर भारी-भरकम सब्सिडी और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना शामिल हैं। अत: राजकोषीय मुश्किलों के लिए आर्थिक सुस्ती के बजाय चुनावी चक्र को काफी हद तक जिम्मेदार माना जाना चाहिए।

बुरी खबर यह है कि इस तरह की वित्तीय ज्यादतियों के जल्द ही समाप्त होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक और तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक में आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी कृषि ऋण माफी की प्रवृत्ति फिर से जोर पकड़ रही है। इससे भी बदतर बात यह है कि केवल कार्यपालिका ही इस तरह की ऋण माफी के लिए उतावली नहीं है। दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल 2017 के अपने फैसले में न केवल यह आदेश दिया है कि तमिलनाडु सरकार को छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ सभी किसानों को ऋण राहत देनी चाहिए, बल्कि उसने केंद्र से साफ-साफ शब्दों में कहा है कि वह राज्य सरकार की मदद के लिए आगे आए क्योंकि उसकी माली हालत अत्यंत ‘गंभीर’ है। कृषि ऋण माफी की राजनीति से जो व्यापक राजकोषीय क्षति हो रही है वह अब केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब तो न्यायपालिका ने भी इस तरह की फिजूलखर्ची को अंगीकार कर लिया है और इसके साथ ही उसने इसे एक नई ताकत एवं संवैधानिक वैधता भी दे दी है।

इसके अलावा, वेतन आयोगों का गठन होता रहेगा और वे सरकार चलाने की लागत को बढ़ाते रहेंगे। यही नहीं, सब्सिडी के आदी देश यानी भारत में यह अब केवल एक राजनैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि वास्तव में अत्यंत महंगी एवं बुरी आर्थिक आदत भी बन गई है। वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में खाद्य सब्सिडी 145,388 करोड़ रुपये, उर्वरक सब्सिडी 70,000 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम सब्सिडी 25,000 करोड़ रुपये और ब्याज सब्सिडी 23,000 करोड़ रुपये होने का उल्लेख किया गया है। भारत में सब्सिडी की सूची न केवल लंबी है, बल्कि यह बढ़ती भी जा रही है। वित्त वर्ष 2017-18 का कुल सब्सिडी बिल 4.5 फीसदी बढ़कर 272,276 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। इससे भी बदतर बात यह है कि गरीबों के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी वास्तव में जिन लोगों तक पहुंच रही है वे इतने गरीब नहीं हैं। दरअसल, जब हम किसी और दृष्टिकोण से सब्सिडी को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अल्प बचत योजनाओं, रसोई गैस, रेलवे, बिजली, विमानन टर्बाइन ईंधन, सोना और केरोसिन पर सब्सिडी के जरिए अमीरों को जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह वर्ष 2015 में कुल मिलाकर 100,000 करोड़ रुपये या जीडीपी का लगभग 0.8 फीसदी आंका गया।

इस तरह की लोक-लुभावन राजनीति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लक्ष्य प्राप्ति में ढील को 0.5 प्रतिशत पर सीमित करके इस राह में आर्थिक बाधाएं खड़ी करने की भरसक कोशिश रिपोर्ट में की गई है। यह सरकारों से कह रही है कि ‘इतना करना है, और कुछ नहीं।’ हालांकि, जहां तक जवाबदेही का सवाल है, इन लक्ष्यों को पा लेने पर न तो किसी प्रोत्साहन और न ही इसमें पिछड़ने पर किसी जुर्माने का उल्लेख किया गया है। खंड II में एन.के. सिंह की रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर केंद्रित है और इसके अंतर्गत यह पाया गया है कि कनाडा द्वारा अपने खाता-बही को दुरुस्त रखने का उदाहरण निश्चित रूप से बेहतरीन है। ब्रिटिश कोलंबिया में यदि राजकोषीय लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं, तो कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अपने वेतन में 20 फीसदी की कटौती का सामना करना पड़ता है और इसे केवल तभी वापस किया जाता है जब लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। मैनिटोबा में घाटे के पहले वर्ष में मंत्रियों के वेतन में 20 फीसदी कटौती और घाटा जारी रहने पर दूसरे वर्ष में 40 फीसदी कटौती की जाती है। ओन्टारियो में भी कार्यकारी परिषद के सदस्यों को समान वेतन कटौती का सामना करना पड़ता है। वेतन में इतनी कटौती करना या हमारे नेताओं की व्यक्तिगत दौलत के लिहाज से इसकी सांख्यिकीय निरर्थकता महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक तौर पर निंदा अच्छा राजकोषीय उपाय सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जेहन में इस तरह का विचार आते ही उसकी एकदम से अनदेखी कर दी गई होगी, लेकिन रिपोर्ट में इस आइडिया का उल्लेख करने में संभवत: कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।

भारत में अर्थव्यवस्था का स्वरूप तय करने में जितनी आर्थिक अड़चनें आती हैं उतने ही सियासी अवरोध भी इस राह में हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि छह साल आगे देखने वाली इन सिफारिशों पर हम आखिरकार कितना विश्वास रख सकते हैं?

रिपोर्ट में लक्ष्य प्राप्ति में 0.5 प्रतिशत की ढील (समिति के सदस्य एवं आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने तो महज 0.3 प्रतिशत ढील देने की सिफारिश की थी) राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं एवं कृषि क्षेत्र के ढह जाने और अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभावों वाले ढांचागत आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए दी गई है। हालांकि, इसमें वैश्वीकरण की ताकत की अनदेखी की गई है जो राजकोषीय तबाही की नौबत भी ला सकती है। अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन की वास्तविक वृद्धि दर में पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 0.3 प्रतिशत की गिरावट भी बहुत अधिक साबित हो सकती है और वैसी स्थिति में ज्यादा देरी होने पर कार्यपालिका के पास कोई राजकोषीय लचीलापन न रहने की नौबत भी आ सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में यदि बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर ही काफी हद तक निर्भर अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि भारत बुरी तरह प्रभावित होगा। वैसी स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों के ही राजकोषीय प्रबंधन का प्रभावित होना तय है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 0.5 प्रतिशत की ढील से राजकोषीय झटके को सहना संभव हो जाएगा? इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं।

अंत में यह जानना अत्यंत जरूरी है कि राजकोष का समुचित प्रबंधन आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल, इसी के बल पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही उधारकर्ताओं को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और भारत अपने ऋण की शर्तों से नहीं मुकरेगा। इस मोर्चे पर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत ने अपने घरेलू या विदेशी ऋणों की अदायगी में कभी भी चूक (डिफॉल्ट) नहीं की है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में रखे सोने को निकालने के बाद भारत उसे एक विशेष विमान में लाद कर ले गया और फिर उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों में जमा कर दिया, ताकि ऋण की प्राप्ति के लिए इसे बतौर जमानत जमा किया जा सके और ऋण दायित्वों को पूरा करने में भारत की गंभीरता को दर्शाया जा सके। हालांकि, हमें इन आंकड़ों के बल पर अपने नीति निर्माण कौशल को बेहतर ढंग से पेश करने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। दरअसल, भारत को सख्त जरूरत इस बात की है कि विकास की दर निरंतर उच्च स्तर पर विराजमान रहे, क्योंकि यदि इसे हासिल कर लिया गया तो बाकी सारी चीजें अपने-आप दुरुस्त या बढि़या हो जाएंगी। काले हंसों को कमतर आंकने के बावजूद एन.के. सिंह की इस उम्दा रिपोर्ट में आर्थिक विकास के पक्ष में इस मजबूत दलील को काफी बढि़या ढंग से पेश किया गया है। एन.के. सिंह असल में सरकार से यही कहना चाहते हैं कि विकास की रफ्तार निश्चित रूप से इतनी है जिससे ‘कल्याणकारी आर्थिक योजनाओं’ के लिए आवश्यक पैसे का इंतजाम हो सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि सरकार अपनी ‘कल्याणकारी राजनीति’ को नियंत्रण में रखे। यदि वाकई ऐसा हो गया तो राजकोष या सरकारी खजाने की हालत अपने-आप ही बेहतर हो जाएगी।

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV