-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

भारत की पुस्तक-आधारित परीक्षा की पहल रट्टामार पढ़ाई से दूरी बनाने का कोई जादुई नुस्खा नहीं है. लेकिन, अगर इसको सावधानी के साथ कई चरणों में लागू किया जाए, तो आगे चलकर गहन अध्ययन वाली पढ़ाई की तरफ़ क़दम बढ़ाए जा सकते हैं.

Image Source: Getty

भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अकादेमिक वर्ष 2026-27 से कक्षा नौ में ओपेन बुक एक्ज़ाम यानी किताबों और नोट्स के साथ परीक्षा लेना शुरू करने को मंज़ूरी दे दी है. इसका एक पायलट परीक्षण नवंबर दिसंबर 2023 में किया गया था, जिसे कक्षा नौ और 10 में अंग्रेज़ी, गणित और विज्ञान के विषयों में और कक्षा 11 और 12 अंग्रेज़ी, गणित और जीव विज्ञान के विषयों में आज़माया गया था. इस प्रयोग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे और इस क़दम को अध्यापकों की तरफ़ से भी मज़बूत समर्थन मिला था. हालांकि, CBSE ने पुस्तक-आधारित परीक्षा प्रणाली को लागू करने का केवल सुझाव दिया है. इसको अनिवार्य नहीं बनाया. यानी अब सभी स्कूल अपनी तैयारी और क्षमता के मुताबिक़, अपने यहां ओपेन बुक एग्ज़ाम को लागू कर सकते हैं. 2023 में केरल के उच्च शिक्षा परीक्षा सुधार आयोग ने ओपन-बुक परीक्षा को आख़िरी बोर्ड परीक्षा के बजाय घरेलू और प्रैक्टिकल इम्तिहानों में ही लागू करने का सुझाव दिया था. इससे ओपन-बुक परीक्षा को सतर्कता के साथ धीरे-धीरे लागू करने का संकेत मिलता है.

इस लेख में पुस्तक-आधारित परीक्षा के पीछे के तर्कों और फ़ायदों की पड़ताल की गई है और साथ ही साथ इससे जुड़े जोखिमों और इसकी सीमाओं को भी रेखांकित किया गया है, जिससे इस मसले पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत लगती है. लेख में भारत की शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से व्यवहारिक समाधान भी सुझाए गए हैं.

एक अनुमान के मुताबिक़ इंटरनेट के प्रसार और इसकी वजह से रिसर्च में बढ़ोत्तरी की वजह से वैज्ञानिक ज्ञान में ज़बरदस्त विस्तार देखने को मिल रहा है. ये जानकारी हर 17.3 वर्षों में दोगुने विस्तार के साथ बढ़ रही है. इससे पढ़ने वालों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होती है. क्योंकि किसी भी व्यक्ति या संस्थान के लिए नए ज्ञान के विस्तार के साथ क़दमताल मिलाना अव्यवहारिक हो जाता है. इसके अलावा, बढ़ते डिजिटलीकरण की वजह से आज ज्ञान हमेशा सुगमता से उपलब्ध हो जाता है. इसलिए अब याद करने से ज़्यादा संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल, मूल्यांकन और उनका समायोजन करके इन जानकारियों को वास्तविक दुनिया में लागू करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है. इसलिए, सही जानकारी, बिल्कुल सटीक समय पर हासिल करने के साथ साथ उसको प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने का हुनर लगातार अहम होता जा रहा है. यही नहीं ज्ञान की अर्थव्यवस्था और तकनीकी आविष्कार के उभार ने आला दर्जे की अक़्लमंदी वाले कौशल जैसे कि आलोचनात्मक विचार, रचनाशीलता, अनुकूलन क्षमता और निर्णय लेने की क़ाबिलियत की महत्ता बढ़ती जा रही है.

इस लेख में पुस्तक-आधारित परीक्षा के पीछे के तर्कों और फ़ायदों की पड़ताल की गई है और साथ ही साथ इससे जुड़े जोखिमों और इसकी सीमाओं को भी रेखांकित किया गया है, जिससे इस मसले पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत लगती है. लेख में भारत की शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से व्यवहारिक समाधान भी सुझाए गए हैं.

तेज़ी से हो रहे तकनीकी बदलाव, स्वचालन, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और हरित परिवर्तन लगातार हुनर में इज़ाफ़ा करते जा रहे हैं. इनके लिए पेशेवरों के लिए तेज़ी से ख़ुद को ढाल लेने, नई तकनीक से एकाकार करने और तमाम क्षेत्रों में अपना ज्ञान लागू करने और नए नए कौशल सीखते रहना आवश्यक हो गया है. इसी अनुपात में रोज़गार देने वाले भी एक साथ कई क़ाबिलियतों का मेल तलाशते हैं. जैसे कि अब वो किसी ख़ास विषय की विशेषज्ञता वाले कामगारों के बजाय बहुआयामी ज्ञान, कौशल, नज़रिया और बर्ताव वाले लोगों को खोज रहे हैं. आज जब शिक्षा का ज़ोर जीवन भर सीखते रहने पर बढ़ रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था को स्वनियंत्रित छात्रों की ज़रूरत है, जो नए ज्ञान को लगातार हासिल करें, उसके मुताबिक़ ख़ुद को ढालें और अपने आपको अपडेट करते रहें.

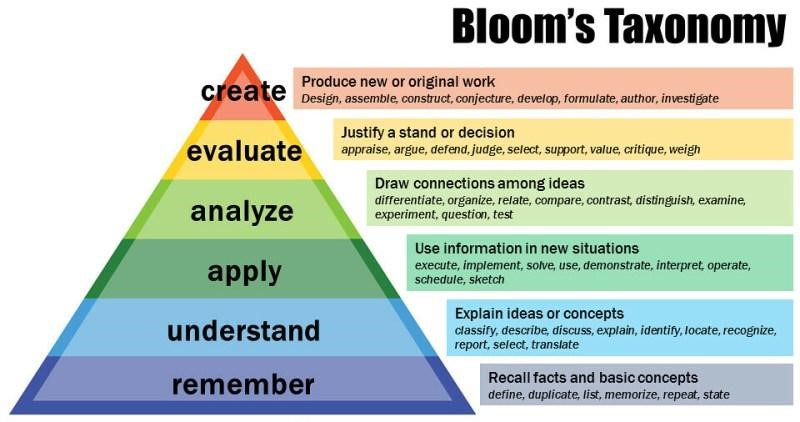

ऐसे में शिक्षा का मूल्यांकन यानी इम्तिहान की व्यवस्था को भी दुनिया की इस हक़ीक़त को स्वीकार करके उसके मुताबिक़ ख़ुद को ढालना होगा, ताकि वो वाजिब और प्रासंगिक बनी रहे. इसीलिए, CBSE के पुस्तक-आधारित परीक्षा को मंज़ूरी देने के पीछे का मुख्य मक़सद रट्टामार पढ़ाई से हटकर परिकल्पनाओं की गहरी समझ विकसित करने, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करना सीखने को बढ़ावा देना है. परीक्षा के मिज़ाज में बदलाव करके ओपेन बुक एग्ज़ाम ऐसे सवाल तैयार करने पर बल देता है, जो छात्रों के विश्लेषणात्मक कौशल और समस्याओं के समाधान की क्षमता का मूल्यांकन करते हों. इस तरह के इम्तिहान छात्रों को कंटेंट से अधिक आलोचनात्मक दृष्टि से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं (देखें Figure 1)

चित्र 1: शिक्षण-अधिगम के लिए ब्लूम का वर्गीकरण

Source: Management and Strategy Institute

उच्च स्तर के कौशल का मूल्यांकन करने के साथ साथ ओपन-बुक परीक्षा व्यवस्था, छात्रों के बीच इम्तिहान को लेकर होने वाले तनाव को कम कर सकती है, अगर उनको परीक्षा के दौरा ऐसी ‘फैक्ट शीट’ मुहैया कराई जाए, जिसमें फॉर्मूलों और परिभाषाओं जैसी जानकारियां हों.

CBSE के पुस्तक-आधारित परीक्षा को मंज़ूरी देने के पीछे का मुख्य मक़सद रट्टामार पढ़ाई से हटकर परिकल्पनाओं की गहरी समझ विकसित करने, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान को वास्तविक दुनिया में लागू करना सीखने को बढ़ावा देना है.

ओपेन बुक एग्ज़ाम, वैश्विक चलन के भी अनुरूप है. क्योंकि ऐसे ही मॉडल इंटरनेशनल बक्कालॉरेट (IB) सिस्टम, फिनलैंड और सिंगापुर में या तो चलन में हैं या फिर इनके प्रयोग चल रहे हैं. फिनलैंड में हाई स्कूल के लिए मैट्रिक का इम्तिहान अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है और इम्तिहान के दौरान छात्रों को डिजिटल संसाधनों की मदद लेने की इजाज़त होती है. वहीं, इंटरनेशनल बक्कालॉरेट (IB) दुनिया भर में फैले 270 स्कूलों में पुस्तक-आधारित परीक्षा का परीक्षण कर रहा है और इनकी सीधी तुलना बिना किताब वाले पारंपरिक इम्तिहान से कर रहा है.

ओपेन बुक एग्ज़ाम की बिना किताब वाले इम्तिहान के साथ सबूतों समेत तुलना करने वाले अध्ययन बहुत सीमित रूप से उपलब्ध हैं और जो हैं भी उनके निष्कर्ष भारी विविधता की वजह से अक्सर मिले जुले ही रहे हैं. विविधता का मतलब पढ़ने वालों के गुण, स्तर, विषय और भौगोलिक ठिकानों से है. लेख के इस भाग में इम्तिहान के दोनों ही स्वरूपों के अहम पहलुओं जैसे कि इम्तिहान की तैयारी, परीक्षा को लेकर तनाव, प्रदर्शन और पढ़ाई के दूरगामी परिणामों पर पड़ने वाले अलग अलग प्रभाव की पड़ताल की गई है.

इम्तिहान का स्वरूप अक्सर इसकी तैयारी पर असर डालता है और इसीलिए, ये पढ़ने पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है. कुल मिलाकर ज़्यादातर अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिना किताब वाले इम्तिहान में बच्चे तैयारी में ज़्यादा वक़्त लगाते हैं. वहीं पुस्तक-आधारित परीक्षा व्यवस्था में छात्र कक्षा में कम आते हैं. हालांकि, कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि स्वप्रेरित छात्र अक्सर उतना ही समय पुस्तक-आधारित परीक्षा की तैयारी के लिए देते हैं, जितना पारंपरिक इम्तिहान के लिए और वो ज्ञान को समझने और उसका तार्किक मेल-जोल करने पर ज़ोर देते हैं, यानी वो उच्च स्तर की पढ़ाई को तरज़ीह देते हैं.

तमाम देशों में किए गए अलग अलग अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओपन-बुक परीक्षा से इम्तिहान को लेकर छात्रों का तनाव कम होता है. मिसाल के तौर पर 2021 में चिकित्सा और दंत चिकित्सा के छात्रों पर किए गए एक परीक्षण में पाया गया कि 77 प्रतिशत डॉक्टर और लगभग 80 प्रतिशत मेडिकल के छात्रों को पुस्तक-आधारित परीक्षा को लेकर कम तनाव हुआ. हालांकि, फ़िक्र जैसे नकारात्मक जज़्बात का ज्ञान संबंधी प्रदर्शन पर बुरा असर ही होगा, ऐसा कहना बात को कुछ ज़्यादा ही सरलता से पेश करने जैसा है. कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि इम्तिहान को लेकर फ़िक्र से छात्र मेहनत और पढ़ाई के लिए अधिक प्रेरित भी हो सकते हैं, जिससे किसी भी छात्र को ये समझ में आएगा कि उसे पुस्तक-आधारित परीक्षा के बजाय बिना किताब वाले इम्तिहान के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, जिससे वो बेहतर पढ़ाई करेगा.

2025 में 18 अध्ययनों के नतीजों के एक बड़े विश्लेषण में ये पता चला था पुस्तक-आधारित परीक्षा और बिना किताब और नोट्स के इम्तिहान में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं है. इसीलिए, दोनों तरह के इम्तिहानों के स्वरूप पढ़ाई के एक जैसे लाभ देने वाले हैं. वैसे तो ये निष्कर्ष हैरान करने वाला है. लेकिन, बिना किताब वाला इम्तिहान शायद याददाश्त को बढ़ाने और सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक बनाए रखने के मामले में बढ़त हासिल करता है.

कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि स्वप्रेरित छात्र अक्सर उतना ही समय पुस्तक-आधारित परीक्षा की तैयारी के लिए देते हैं, जितना पारंपरिक इम्तिहान के लिए और वो ज्ञान को समझने और उसका तार्किक मेल-जोल करने पर ज़ोर देते हैं, यानी वो उच्च स्तर की पढ़ाई को तरज़ीह देते हैं.

कुल मिलाकर सबूत ये इशारा करते हैं कि पुस्तक-आधारित परीक्षा प्रणाली का असरदार होना इस बात पर निर्भर करता है कि इम्तिहान के सवाल सीधे सीधे अभ्यर्थी की जानकारी का अंदाज़ा लगाने के बजाय क्या इस तरह से तैयार तैयार किए जाते हैं कि उनसे विश्लेषण और मूल्यांकन के कौशल का सटीक परीक्षण हो सके. इसकी उपयोगिता शिक्षा के व्यापक संदर्भों पर भी निर्भर है, जहां हर छात्र के पास किताबें और डिजिटल संसाधन समान मात्रा में उपलब्ध हैं. ऐसे में ओपेन बुक एग्ज़ाम ख़ास तौर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों या फिर अलग-अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों के बीच संसाधनों के अंतर और समता के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे. अध्यापकों की पर्याप्त ट्रेनिंग और इम्तिहान का मानकीकरण पुस्तक-आधारित इम्तिहान की निष्पक्षता और तुलना के लिए अन्य प्रमुख पैमाने हैं.

इनके परिणाम पढ़ने वाले के व्यवहार पर भी निर्भर करते हैं; जहां कुछ छात्र ज़्यादा विचारशील हो जाते हैं, वहीं ये भी हो सकता है कि कुछ छात्र पूरी तरह तैयारी की ज़रूरत न समझें और पुस्तक-आधारित परीक्षा को लेकर ये ग़लत अवधारणा बना लें कि इम्तिहान आसान होगा. यही नहीं, ओपेन बुक एग्ज़ाम का पूरा लाभ उठाने के लिए पढ़ाने वालों को भी तैयारी करनी होगी और विचारशील और व्यवहार में लाए जा सकने वाले प्रश्न तैयार करने में दिमाग़ लगाना होगा.

नौवीं कक्षा में पुस्तक-आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने की भारत की नीति उसकी नई शिक्षा नीति 2020 (NEP) के विज़न के साथ तालमेल वाला एक साहसिक क़दम है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के क्षमता पर ज़ोर देने और इम्तिहान के वैश्विक चलनों के भी अनुरूप है. वैसे तो CBSE ने ये संकेत दिया है कि वो इस बदलाव को बहुत सावधानी के साथ चरणबद्ध तरीक़े से लागू करेगा और अध्यापकों को कार्यशालाओं और सैंपल क्वेश्चन बैंक के ज़रिए मदद भी देगा. लेकिन, भारत को इम्तिहान में सुधार की दिशा में आगे बढ़ने से पहले कई अन्य व्यवहारिक पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करना होगा.

पहला भागीदारों के रुख़ में तब्दीली लानी होगी. अध्यापकों की तैयारी को कार्यशालाओं से आगे बढ़ाकर लगातार पेशेवर विकास की दिशा में बढ़ाना होगा, जिससे वो पुस्तक-आधारित परीक्षा प्रणाली वाले इम्तिहान के लिए प्रासंगिक प्रश्न तैयार कर सकें. अभिभावकों और छात्रों को भी इसके लिए तैयार करना उतना ही ज़रूरी है. अगर स्कूल छात्रों से अपेक्षाएं तय नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि छात्र और उनके मां-बाप ओपेन बुक एग्ज़ाम को ‘आसान’ समझ लें और पढ़ने की उपयोगी आदत कम कर दें. इसके लिए स्कूलों को छात्रों को अभ्यास के काम में मदद करनी होगी, जिसके लिए तर्क के साथ साथ याददाश्त का इस्तेमाल भी करना होगा.

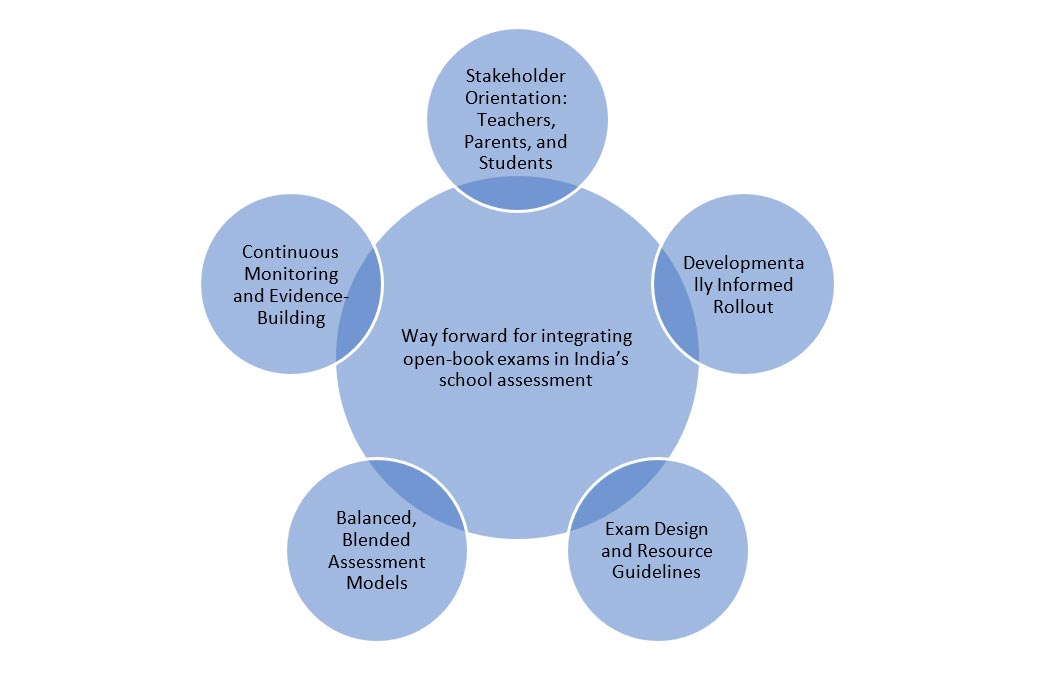

दूसरा, CBSE का कक्षा नौ से पुस्तक-आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने का फ़ैसला सावधानी भरा है और विकास के लिहाज से सोचा समझा क़दम है. लेकिन, हो सकता है कि इस अहम साल में छात्र और अभिभावक इस विकल्प का चुनाव न करें, क्योंकि ये दसवीं के बोर्ड के बेहद अहम इम्तिहान से पहले लागू होगा. ऐसे में कक्षा नौ के साथ साथ इसके पहले की कक्षाओं (6 से 8 के बीच) भी पुस्तक-आधारित परीक्षा को लागू किया जा सकता है. इससे इस प्रणाली की बुनियादें मज़बूत होंगी और बोर्ड के इम्तिहान से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे अपनाएंगे. ये मिला जुला तरीक़ा सभी भागीदारों को ज़्यादा व्यापक रूप से ओपेन बुक एग्ज़ाम के फ़ायदे उठाने में मदद करेगा. अगले कुछ वर्षों के दौरान और ठोस सबूतों की मदद से CBSE को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे पुस्तक-आधारित परीक्षा प्रणाली छात्रों के प्रदर्शन को बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी और क्रेडिट के सिस्टम से जोड़ सके. इससे इस सुधार को नियमित रूप से अपनाने और संस्थागत प्रभाव छोड़ने में मदद मिलेगी (देखें Figure 2)

चित्र 2: भारत के स्कूल मूल्यांकन में ओपन-बुक परीक्षाओं को एकीकृत करने का आगे का रास्ता

Source: Prepared by Author

तीसरा, ओपेन बुक एग्ज़ाम के लिए इस बात के स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करने होंगे कि परीक्षा के दौरान किस तरह की चीज़ें लाई जा सकती हैं (जैसे कि किताबें, नोट्स वग़ैरह) या फिर पहले से छांटकर तैयार किया गया कौन सा मैटेरियल (रेफरेंस शीट) सभी छात्रों के बीच बांटा जाएगा. सभी छात्रों को बराबर का मौक़ा देने के लिए CBSE , कम और ज़्यादा आमदनी वाले स्कूलों का फ़ासला पाटने के लिए स्कॉटलैंड और न्यूज़ीलैंड की तर्ज पर छात्रों को इम्तिहान की तैयारी के लिए संसाधन (फॉर्मूला शीट, डेफिनिशन, रेफ़रेंस नोट्स) वग़ैरह का वितरण कर सकता है.

चौथा, जहां नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क (NCF) छात्रों में उच्च स्तर के कौशल और क्षमताओं के निर्माण की अहमियत को स्वीकार करता है. वहीं, ये फ्रेमवर्क इस सच्चाई को भी स्वीकार करता है कि स्कूल के पाठ्यक्रम वो बुनियादी ज्ञान देते हैं जिनको छात्रों को याद करके और व्यवहार में लाकर सीखना ज़रूरी है. इससे पहले हमने जिन रिसर्च के सबूतों की चर्चा की है, वो भी ये बताते हैं कि व्यापक संदर्भों में पढ़ना-लिखना उपयोगी बनाने के लिए दोनों तरह की परीक्षा-पद्धतियों का संतुलित मेल अपनाया जाना चाहिए. ऐसे में CBSE को सिंगापुर के मॉडल से सीखते हुए, छात्रों के मूल्यांकन का एक संतुलित और मिला-जुला मॉडल विकसित करना चाहिए, जिसमें काग़ज़-क़लम, प्रोजेक्ट पर आधारित, प्रैक्टिकल और पुस्तक-आधारित परीक्षा वाले इंटरनल इम्तिहानों का मेल हो. ऐसी विविधता से छात्रों के बीच बुनियादी ज्ञान और उन्नत क्षमताओं को पोषित किया जा सकेगा.

आख़िर में इस सुधार की विश्वसनीयता तो नियमित मूल्यांकन पर निर्भर होगी. CBSE को चाहिए कि वो तमाम पायलट प्रोजेक्ट्स और ये प्रणाली शुरुआत से लागू करने वाले स्कूलों में इसके परिणामों (बच्चों के सीखने, इम्तिहान को लेकर फ़िक्र और समता पर प्रभाव) पर नज़र रखे और इसके नतीजे प्रकाशित करे. विश्वविद्यालयों के शिक्षा का अध्ययन करने वाले विभागों और थिंक टैंकों के साथ रिसर्च में साझेदारी भी ठोस सबूत और लागू किए जाने वाले निष्कर्ष निकालने में मददगार होगी. बिना किताब वाले इम्तिहान के साथ तुलनात्मक अध्ययन से छात्रों के प्रदर्शन में आने वाले फ़र्क़ और चिंता के स्तर का मूल्यांकन भी सोच-समझकर तैयार रणनीति बनाने और सबूतों पर आधारित विस्तार की नीति तैयार करने में उपयोगी साबित होगी.

भारत की पुस्तक-आधारित परीक्षा की पहल रट्टामार पढ़ाई से दूरी बनाने का कोई जादुई नुस्खा नहीं है. लेकिन, अगर इसको सावधानी के साथ कई चरणों में लागू किया जाए, तो आगे चलकर गहरी समझ विकसित करने वाली पढ़ाई की तरफ़ क़दम बढ़ाए जा सकते हैं, जो इक्कीसवीं सदी में ज़रूरी हुनर और कामगारों के कौशल के बीच की खाई पाट सकेंगे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Arpan Tulsyan is a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). With 16 years of experience in development research and policy advocacy, Arpan ...

Read More +