-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के संभावित इंजन के तौर पर शहरों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भारत को अपनी शहरी शासन व्यवस्था के ढांचे में तत्काल कायापलट की आवश्यकता है.

Image Source: Getty

भारत ऐसी दहलीज़ पर खड़ा है जहां अगले दो दशकों के दौरान यहां के शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ने वाली है. भारत के शहरों में लोगों का तांता मौजूदा शहरी आबादी के पार जाने का अनुमान है और ये 2050 तक 90 करोड़ होने की संभावना है. 21वीं शताब्दी के मध्य तक देश की 50 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी के ‘शहरी’ होने की उम्मीद है. ऐसे में नीति और योजना का ज़ोर मुख्य रूप से ग्रामीण से शहरी परिदृश्य की तरफ किया जा रहा है.

21वीं शताब्दी के मध्य तक देश की 50 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी के ‘शहरी’ होने की उम्मीद है. ऐसे में नीति और योजना का ज़ोर मुख्य रूप से ग्रामीण से शहरी परिदृश्य की तरफ किया जा रहा है.

हालांकि, रोज़गार सृजन की क्षमता और देश की GDP में योगदान जैसे सूचकों के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विश्लेषण एक असंतुलन को दिखाता है. उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्र, जो कि मुख्य रूप से ग्रामीण गतिविधि है, कुल वर्कफोर्स (कार्यबल) में से 45 प्रतिशत से ज़्यादा को रोज़गार देता है लेकिन जोड़े गए सकल मूल्य (ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA) में केवल 18 प्रतिशत का योगदान देता है. दूसरी तरफ उद्योग और सेवा क्षेत्र, जो कि मुख्य रूप से शहर और उसके आसपास सक्रिय हैं, कुल वर्कफोर्स में से लगभग 55 प्रतिशत को रोज़गार देते हुए भारत की GVA में 80 प्रतिशत से ज़्यादा योगदान देता है. वैसे तो भारत के आर्थिक विकास में कृषि का हिस्सा कम हो गया है लेकिन रोज़गार सृजन के मामले में उसका महत्व बहुत अधिक बना हुआ है.

इस विरोधाभास को दूर करने के लिए भारत को शहरी इकोसिस्टम की दिशा में काम करने की ज़रूरत है जो उसकी विकास की गति को बढ़ाए और अधिक उत्पादक रोज़गार के अवसर पेश करे. इसमें शहरी स्थानीय निकायों (ULB), जिन्हें आधिकारिक तौर पर 1992 में “शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर” के रूप में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (CAA) के द्वारा मान्यता दी गई थी, उसको पर्याप्त वित्तीय अधिकार और निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करना शामिल होगा. लेकिन CAA के द्वारा आवश्यक विकेंद्रित शासन व्यवस्था के तीन दशकों के बाद भी शहर राज्यों के प्रभुत्व के तहत बने हुए हैं.”

भारत के संविधान के तहत शहरी विकास राज्य का विषय है और ULB ऐतिहासिक रूप से राज्यों के पूर्ण वित्तीय और काम-काजी नियंत्रण के तहत बने रहे. ULB को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करके और सशक्त बनाकर CAA उनको लोकतांत्रिक और विकेंद्रित बनाने का पहला व्यापक प्रयास था. CAA से पहले राज्य ULB के निर्धारित कार्यकाल का विस्तार कर सकते थे या मनमाने ढंग से उन्हें अमान्य कर सकते थे. इसका मुख्य कारण राज्य सरकार के राजनीतिक झुकाव से ULB का राजनीतिक झुकाव अलग होना होता था. राज्यों पर ULB की वित्तीय निर्भरता कम करने की कोशिश के तहत CAA ने राज्य से ULB को फंड के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग (SFC) की नियुक्ति को भी औपचारिक रूप दिया.

CAA ने भारत सरकार के लिए शहरों की तरफ अधिक ध्यान देने का रास्ता साफ किया. 2005 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) ने शहरों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से राज्यों और ULB के द्वारा किए गए विशिष्ट सुधारों के लिए केंद्रीय फंड का वादा किया. JNNURM ने राज्यों और शहरों को प्रोत्साहन देकर शहरी सुधारों पर ज़ोर दिया. इसके अगले साल भारत सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की शुरुआत की जिसने “गाड़ियों के आने-जाने” के बदले “लोगों के आने-जाने” को प्राथमिकता देकर शहरी गतिशीलता पर ध्यान दिया. शहरी बदलाव की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कोशिश 2015 में की गई जब कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) और उसके साथ दूसरे मिशन की शुरुआत की गई.

स्थानीय निकायों को राज्यों के बहुत अधिक नियंत्रण से मुक्त कराने के अपने उद्देश्य के बावजूद CAA कोई ठोस बदलाव लाने में संघर्ष कर रहा है.

स्थानीय निकायों को राज्यों के बहुत अधिक नियंत्रण से मुक्त कराने के अपने उद्देश्य के बावजूद CAA कोई ठोस बदलाव लाने में संघर्ष कर रहा है. वित्तीय स्वायत्तता और मेयर एवं स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल एवं कार्यकारी शक्तियों समेत इसके कई अधिकार विवेकाधीन थे जिसकी वजह से राज्यों को ULB पर अपनी पकड़ बनाए रखने की अनुमति मिली. शहर राज्यों की तरफ से नियुक्त आयुक्तों के नियंत्रण में बने हुए हैं जबकि मेयर बिना किसी विधायी शक्तियों के सजावटी पदों को भरते हैं.

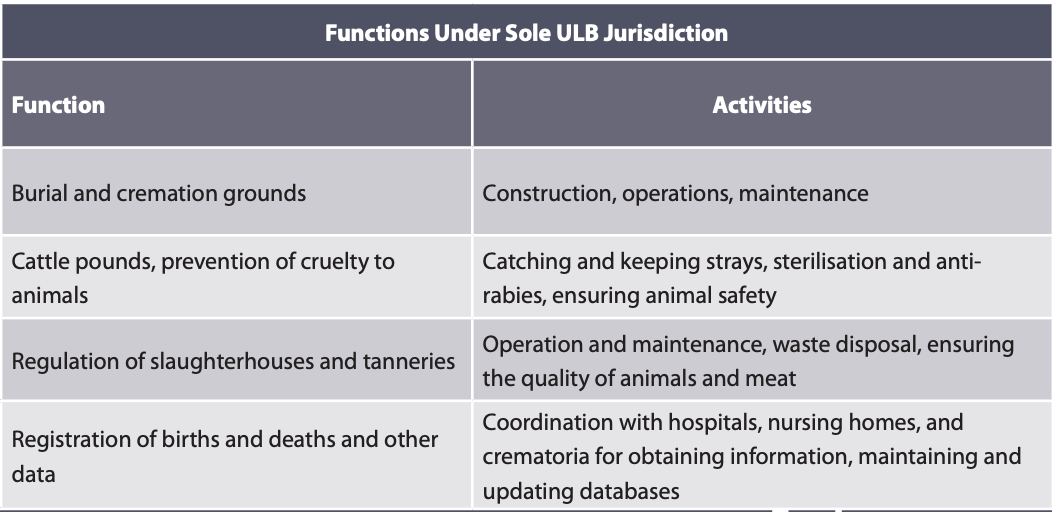

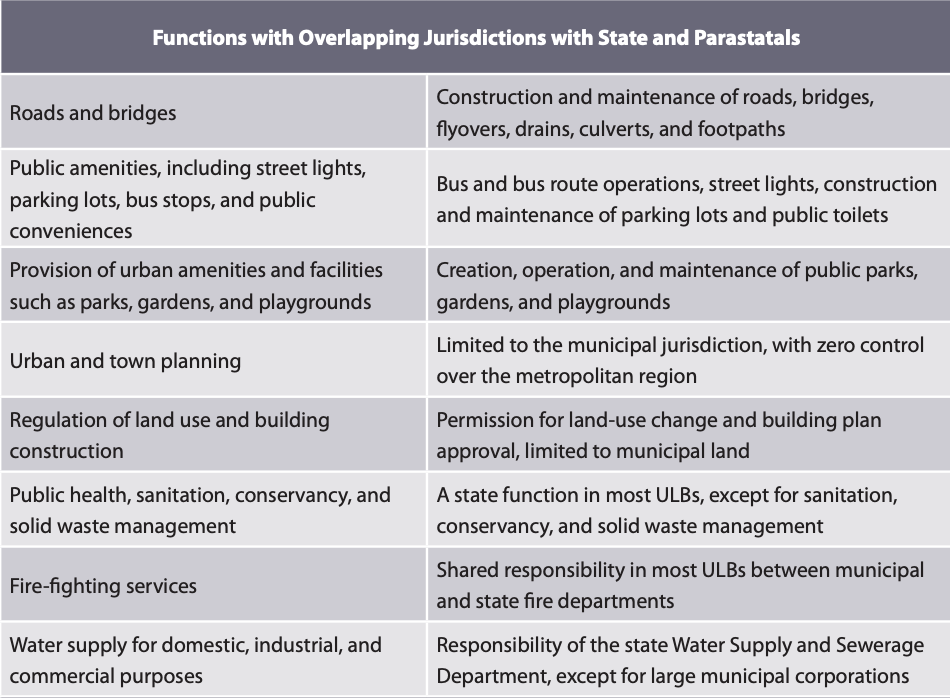

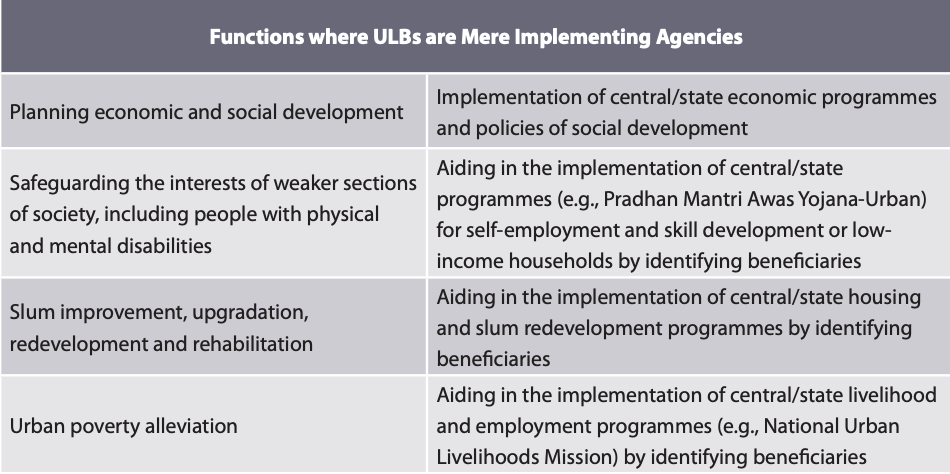

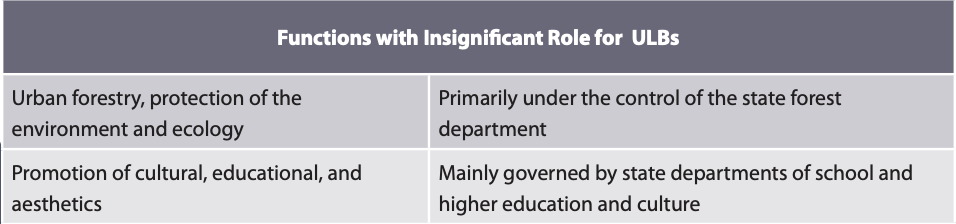

वैसे तो CAA की 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के 18 काम-काज के बारे में बताया गया है जिन्हें राज्यों को ULB को सौंपना चाहिए (तालिका 1 देखें) लेकिन राज्यों के द्वारा स्थापित एजेंसियों के अधिकारों के साथ टकराव की वजह से इन काम-काज में रुकावट आती है.

तालिका 1: सरकारों और सरकारी एजेंसियों के साथ ULB के टकराते अधिकार

Table 1: ULBs’ Overlapping Mandates with States and Parastatals

Source: Compiled by the author from the Comptroller and Auditor General of India Audit Report 2022

CAA में अस्पष्टताओं की वजह से राज्य वो काम-काज चुन सकते हैं जिन्हें वो ULB को सौंपना चाहते हैं. वैसे तो मुंबई जैसे बड़े नगर निगम लगभग सभी 18 काम-काज करते हैं, हालांकि कई अधिकार क्षेत्र और काम-काज राज्य और उसकी एजेंसियों से टकराते हैं, लेकिन छोटे ULB अभी भी शहरों की शासन व्यवस्था और प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलुओं में निचले स्तर की भूमिका निभाते हैं. हरियाणा में ULB सशक्तिकरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2022 की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया गया है कि CAA में बताए गए 18 काम-काज की तुलना में ULB केवल चार के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार थे. राज्य और उसकी एजेंसियों के अधिकारों के साथ ULB के आठ काम-काज के अधिकार टकरा रहे थे, चार काम में उसकी भूमिका “लागू करने वाली एजेंसी” की थी और दो में उसकी “महत्वहीन भूमिका” थी.

राज्य की समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से सहायता अनुदान के साथ-साथ कर, शुल्क, टोल और यूज़र चार्ज लगाने और इकट्ठा करने के माध्यम से ULB को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए CAA के विवेकाधीन प्रावधानों के बावजूद पूरे भारत में ULB पैसे की कमी से जूझ रहे हैं. इसकी वजह से ULB के काम-काज और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है. ULB के वित्तीय सशक्तिकरण के संबंध में राज्य वित्त आयोग (SFC) के द्वारा की गई सिफारिशों को राज्यों ने सतही मान्यता दी है. इसकी वजह से भारतीय रिज़र्व बैंक को ये कहना पड़ा कि “SFC की सिफारिशों पर स्थानीय निकायों को फंड सौंपने की प्रक्रिया ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है.”

इसके अलावा, CAA ने एक पुराने संवैधानिक प्रावधान को नज़रअंदाज़ किया जो अनुच्छेद 285 के तहत भारत सरकार की संपत्तियों को ULB के करों से छूट देता है. राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली संपत्तियां भी मनमाने टैक्स छूट और सर्विस चार्ज में सब्सिडी का आनंद उठाती हैं. उदाहरण के लिए, स्टैंप ड्यूटी के रूप में महाराष्ट्र सरकार पर पुणे महानगरपालिका का 10.95 अरब रुपये बकाया है. मुंबई में मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बंगलों पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का पानी के बिल के रूप में 95 लाख रुपये का भुगतान बकाया है. पश्चिम रेलवे और दूसरे सरकारी संगठनों पर अहमदाबाद नगर निगम का 3.25 अरब रुपये का बिल बकाया है. इसी तरह भुवनेश्वर में संपत्ति कर के रूप में सरकारी कार्यालयों पर शहर के नगर निगम का 30 करोड़ रुपये बकाया है. ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम केंद्र और राज्य सरकार के नियंत्रण वाली इमारतों से संपत्ति कर के रूप में 20 अरब रुपये से अधिक का बकाया वसूलना चाहता है.

भारत को अधिक धारदार और अधिक बाध्यकारी संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है जो ये सुनिश्चित कर सकें कि राज्य सरकारें शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर से बेहतर ढंग से व्यवहार करें और भारत के अमृत काल में ULB को प्रभावी ढंग से मुक्त करें.

राजकोषीय असंतुलन को दूर करने में CAA की नाकामी, जिसके तहत ULB के लिए एक स्वतंत्र कर का ढांचा स्थापित नहीं हो सका, के अलावा 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लागू होना, जिसमें चुंगी और प्रवेश कर समेत लगभग सभी स्थानीय कर शामिल हो गए, ने शहरों की वित्तीय सेहत को और बिगाड़ दिया. महानगरीय क्षेत्रों के नगर निगमों की वित्तीय सेहत पर 2019 के एक अध्ययन से पता चला कि उनके कुल राजस्व में कमी आई है. 2012-13 में ULB का राजस्व GDP का 0.49 प्रतिशत होने की तुलना में GST लागू होने के केवल एक साल बाद 2017-18 में ये गिरकर 0.45 प्रतिशत हो गया. इसके परिणामस्वरूप नकदी की कमी से जूझ रहे शहरों को अब और भी अधिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. विडंबना ये है कि कई राज्य सरकारें चुंगी ख़त्म होने के बाद संपत्ति कर, जो कि ULB के लिए राजस्व जुटाने का सबसे बड़ा स्रोत है, में छूट जैसे लोकलुभावन उपायों का सहारा ले रही हैं. इससे ULB पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है.

ज़्यादातर राज्य सरकारें “नगर नियोजन समेत शहरी नियोजन” का काम-काज ULB को सौंपने के लिए अपने-अपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में विशिष्ट संशोधन, जिसका ज़िक्र CAA की 12वीं अनुसूची में किया गया है, नहीं करके विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करती हैं. यहां तक कि जिन कुछ राज्यों ने ULB के नियोजन के काम-काज को मान्यता दी है, उन्होंने भी शहर की विकास योजनाओं के लिए “मंज़ूरी” देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल जारी रखा है. वो अक्सर ज़मीन के उपयोग को लेकर राजनीतिक रूप से फायदेमंद बदलावों को लागू करती हैं जिसकी वजह से उनके लागू होने में देरी होती है.

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के संभावित इंजन के तौर पर शहरों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए भारत को अपनी शहरी शासन व्यवस्था के ढांचे में तत्काल कायापलट की आवश्यकता है. ULB के असली स्वशासन के लिए राज्यों की तरफ से अपने दृष्टिकोण में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है जो शहरीकरण को तेज़ करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करे और सभी काम-काजी एवं परिचालन से जुड़े नियंत्रण छोड़ दे. भारत के शहरी भविष्य के लिए ULB की अच्छी तरह से परिभाषित, स्वायत्त, स्वतंत्र काम-काज और वित्तीय शक्तियां ज़रूरी है जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यकारी के रूप में सशक्त मेयर करें जो सहायता और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों का पालन करते हुए शहर के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हों.

ऊपर से नीचे तक इस तरह का बदलाव लाने में CAA की विफलता को देखते हुए भारत सरकार मौजूदा एवं उभरते शहरी परिदृश्य और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में दूसरी पीढ़ी के शहरी सुधारों पर विचार करे. भारत को अधिक धारदार और अधिक बाध्यकारी संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है जो ये सुनिश्चित कर सकें कि राज्य सरकारें शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर से बेहतर ढंग से व्यवहार करें और भारत के अमृत काल में ULB को प्रभावी ढंग से मुक्त करें.

धवल देसाई ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो और वाइस प्रेसिडेंट हैं.

ये लेख एक व्यापक संग्रह "भारत के शहरी पुनर्जागरण के लिए नीति और संस्थागत आवश्यकताएं" का हिस्सा है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Dhaval is Senior Fellow and Vice President at Observer Research Foundation, Mumbai. His spectrum of work covers diverse topics ranging from urban renewal to international ...

Read More +