-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती मिली है जबकि कारोबारियों को भी आसानी हुई है.

पूरी छानबीन, सिर्फ़ ऊपर से नहीं देखना; अच्छा, संपूर्ण नहीं; हरियाली, जंगल नहीं. संसद के द्वारा 44 केंद्रीय श्रम क़ानूनों को 4 कोड और 1,458 धाराओं को 480 में मिलाना (67 प्रतिशत की कमी या औसतन तीन में से 2 धाराओं को हटाना) भविष्य के हिसाब से कारोबारी माहौल तैयार करेगा अगर राज्यों की विधायिका विकास और समृद्धि की दौड़ में अपने नियम बना लें तो. कोड को लेकर चर्चा आमतौर पर भारत की संसदीय प्रक्रिया के मुताबिक़ ही है- श्रम को लेकर स्थायी समिति की तरफ़ से की गई 233 सिफ़ारिश में से 174 क़ानून में शामिल हैं. ये क़ानून भारत को विकास के तेज़ और कम प्रतिकूल सुपरहाईवे पर ले जाते हैं. श्रम के मोर्चे पर इस भविष्य में गिग इकोनॉमी, कम नियम और कम कागज़ी काम शामिल हैं. लेकिन आख़िर में उन नियमों को अंजाम तक पहुंचाने का ज़िम्मा राज्यों की तरफ़ से अपनी-अपनी विधानसभा में पारित क़ानून पर होगा.

इस लेख में चार श्रम क़ानूनों की विस्तार से चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि भविष्य के लिए तैयार भारत की दिशा में सुधार पहला क़दम है. पिछले सात दशक के दौरान कम उम्मीदों को देखते हुए ये सराहना योग्य शुरुआती क़दम हैं जिन्हें समय बीतने के साथ और सभी श्रम क्षेत्रों में ठीक किया जाना चाहिए. चार नये कोड में से हर कोड संगठित काम के एक ख़ास पहलू पर नज़र डालता है- तीन क़ानून विवादों और सामूहिक सौदेबाज़ी के इर्द-गिर्द; चार क़ानून मज़दूरी और वेतन के इर्द-गिर्द; नौ क़ानून सामाजिक सुरक्षा के इर्द-गिर्द और 13 क़ानून सुरक्षा और स्वास्थ्य के इर्द-गिर्द (बाक़ी 15 क़ानून 2016 और 2017 में रद्द किए गए थे).

.मज़दूरी पर कोड, जिसके नियम का मसौदा 7 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ था, गिग कामगारों, फ्रीलांसर, घर से काम करने वालों और असंगठित सेक्टर के दूसरे कामगारों पर श्रम क़ानूनों के क्षेत्र का विस्तार करता है. ये कामगार अब न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हक़दार होंगे.

मज़दूरी पर कोड, 2019. 8 अगस्त 2019 को बनाया गया ये कोड मज़दूरी और मेहनताना के इर्द-गिर्द चार क़ानूनों को एक में मिलाता है. ये हैं मज़दूरी भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; समान मेहनताना अधिनियम, 1976. ये कोड केंद्र सरकार को मज़दूरी तय करने का अधिकार देता है जिसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करेंगी. इसमें ओवरटाइम; मज़दूरी देने का तरीक़ा (सिक्के, नोट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक) और अवधि (दैनिक, साप्ताहिक, पखवाड़ा या मासिक); जुर्माना, गैर-हाज़िरी, आवास के लिए कटौती या एडवांस की वसूली; सालाना बोनस (8.33 प्रतिशत या 100 रुपये में से जो ज़्यादा हो); सकल लाभ के हिस्से को शामिल करना और जेंडर भेदभाव को रोकने के प्रावधान भी शामिल हैं.

मज़दूरी पर कोड, जिसके नियम का मसौदा 7 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ था, गिग कामगारों, फ्रीलांसर, घर से काम करने वालों और असंगठित सेक्टर के दूसरे कामगारों पर श्रम क़ानूनों के क्षेत्र का विस्तार करता है. ये कामगार अब न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हक़दार होंगे. नियम किसी ख़ास योजना के लागू करने के तौर-तरीक़े बताएंगे. असंगठित सेक्टर के कामगारों के लिए न्यूनतम मज़दूरी पर कोड चुप है. तय समय वाले रोज़गार (FTE) में कई फ़ायदे मिलेंगे जैसे ग्रैच्युटी, जहां कम-से-कम 30 दिन के काम की अवधि की ज़रूरत नहीं है वहां बोनस का भुगतान और नौकरी ज्वाइन करते ही अर्जित अवकाश की योग्यता (20 दिन के काम के लिए एक दिन की छुट्टी).

नियमों के पालन की तरफ़ देखें तो क़ानून रिटर्न की संख्या घटाकर साल में तीन के बदले एक बार करता है जो काफ़ी अच्छा क़दम है. इसमें रजिस्टर की संख्या 12 से घटाकर चार करने का भी प्रस्ताव है जो सही दिशा में उठाया गया एक क़दम है. राष्ट्रीय समान मज़दूरी की शुरुआत पूरे देश में न्यूनतम मानक मज़दूरी सुनिश्चित करेगा जो एक और अच्छा क़दम है; राज्य सरकारों को इस मानक मज़दूरी से ज़्यादा न्यूनतम मज़दूरी तय करनी होगी. साथ ही नौकरी से हटाने, छंटनी या इस्तीफ़े की हालत में कर्मचारियों को दी जाने वाली मज़दूरी का निपटारा दो कामकाजी दिनों में करना होगा. इससे कामकाज पर प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा और कंपनियों पर नियमों के पालन का बोझ बढ़ेगा.

मज़दूरी पर कोड, जिसके नियम का मसौदा 7 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ था, गिग कामगारों, फ्रीलांसर, घर से काम करने वालों और असंगठित सेक्टर के दूसरे कामगारों पर श्रम क़ानूनों के क्षेत्र का विस्तार करता है. ये कामगार अब न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हक़दार होंगे.

औद्योगिक संबंध कोड, 2019. 23 सितंबर 2020 को बनाया गया ये क़ानून कामगार-मैनेजमेंट विवाद और सामूहिक सौदेबाज़ी के इर्द-गिर्द तीन क़ानूनों को मिलाता है. ये हैं ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947. ये कोड ट्रेड यूनियन से जुड़े ऊपर बताए गए तीन क़ानूनों, उद्योगों में रोज़गार की स्थिति और औद्योगिक विवादों के निपटारे और छानबीन को एक में मिलाता है. जिन कंपनियों को बंद करना है या कामगारों की छंटनी करनी है वहां सरकार से इजाज़त लेने की ज़रूरत तभी होगी जब कामगारों की संख्या 300 हो, पहले ये संख्या 100 थी.

औद्योगिक संबंध कोड ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 और औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश), 1946 के तहत रजिस्ट्रेशन की संख्या को दो से कम करके एक करता है. इसमें फिर से हुनर बढ़ाने वाले फंड का प्रावधान है जिसके तहत कंपनियों को नौकरी से निकाले गए कर्मचारी के 15 दिनों का वेतन फंड में जमा करना होगा जिसका इस्तेमाल उस कर्मचारी को ट्रेनिंग देने और उसका हुनर बढ़ाने में होगा. इससे कंपनियों की वित्तीय लागत बढ़ेगी और नियमों के पालन का बोझ भी बढ़ेगा क्योंकि भुगतान के बाद उसका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत होगी.

छंटनी या नौकरी से निकालने की सीमा मौजूदा 100 कर्मचारियों से बढ़ाकर 300 कर दी गई है. कंपनियां मॉडल औद्योगिक रोज़गार स्थायी आदेश का इस्तेमाल 300 कर्मचारियों तक के लिए कर सकती हैं. 300 कर्मचारियों से ज़्यादा होने पर ही ख़ास और प्रमाणित स्थायी आदेश बनाने की ज़रूरत होगी. इससे नियमों के पालन का बोझ कम होगा क्योंकि ये प्रक्रियाएं जटिल हैं और इसमें सरकारी विभागों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है. जहां तक मैनेजमेंट-यूनियन विवाद की बात है तो क़ानून ज़्यादा जवाबदेही लेकर आया है क्योंकि हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होगा. इससे कंपनियों को बेहतर ढंग से योजना बनाने, बातचीत शुरू करने और हालात को शांत करने के लिए मेल-मिलाप के उपाय में मदद मिलेगी. साथ ही यूनियन को समझौते और मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान हड़ताल पर जाने की इजाज़त नहीं होगी जो अच्छा क़दम है. ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है- जिस ट्रेड यूनियन को 51 प्रतिशत या ज़्यादा कर्मचारियों का समर्थन हासिल होगा.

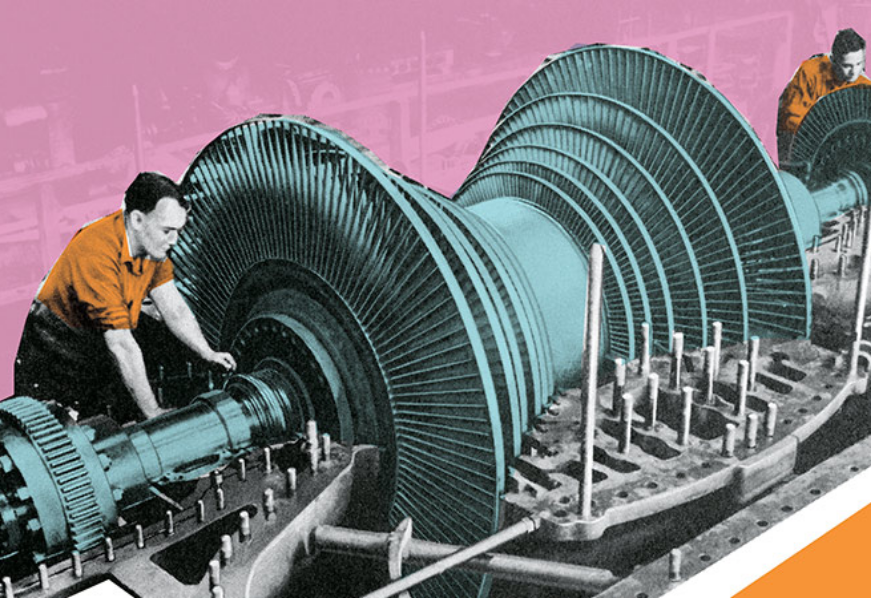

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालात कोड, 2019. 23 सितंबर 2020 को बनाया गया ये कोड श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी हालात से जुड़े 13 क़ानूनों को मिलाता है. ये हैं कारखाना अधिनियम, 1948; खदान अधिनियम, 1952; बंदरगाह कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986; इमारत और दूसरे निर्माण कामगार (रोज़गार नियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1996; प्लांटेशन श्रम अधिनियम, 1951; अनुबंध श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोज़गार नियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979; श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्त और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1955; श्रमजीवी पत्रकार (मज़दूरी दर निर्धारण) अधिनियम, 1958; मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961; सेल्स प्रमोशन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनयम, 1976; बीड़ी और सिगार कामगार (रोज़गार शर्त) अधिनियम, 1966; सिने कामगार और सिनेमा थिएटर कामगार अधिनियम, 1981.

क़ानून प्रवासी मज़दूरों को भी सुरक्षा देता है जिनकी दुखद तस्वीरें हमने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखी- राज्य सरकारों के लिए ऐसे सभी मज़दूरों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा. ख़ास रजिस्टर की ज़रूरत होगी जिसे नियमों में स्पष्ट किया जाएगा. प्रवासी मज़दूरों को साल में एक बार अपने घर जाने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा.

इस क़ानून को लचीला बनाया गया है. इसमें राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो ज़्यादा आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार के लिए एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए नये कारखानों को कोड के प्रावधानों से छूट दे. इसके अलावा क़ानून में लाइसेंस की संख्या 12 से घटाकर एक करने का प्रस्ताव है. इसमें हर कर्मचारी को ‘नियुक्ति पत्र’ देने का प्रावधान है जो कई कंपनियां नहीं देती हैं. इसमें महिलाओं को लिखित सहमति के साथ रात की शिफ्ट में काम करने का अधिकार दिया गया है लेकिन उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कंपनियों की होगी. बिना लाइसेंस के ठेकेदार के ज़रिए नौकरी पर रखे गए ठेके के कर्मचारियों से भी नियमित कर्मचारियों की तरह व्यवहार करना होगा. क़ानून प्रवासी मज़दूरों को भी सुरक्षा देता है जिनकी दुखद तस्वीरें हमने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखी- राज्य सरकारों के लिए ऐसे सभी मज़दूरों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा. ख़ास रजिस्टर की ज़रूरत होगी जिसे नियमों में स्पष्ट किया जाएगा. प्रवासी मज़दूरों को साल में एक बार अपने घर जाने के लिए यात्रा भत्ता मिलेगा. उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन बनाया जाएगा. उन्हें जन वितरण प्रणाली की भी सुविधा मिलेगी.

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2019. 23 सितंबर 2020 को बनाया गया ये कोड कामगारों की सामाजिक सुरक्षा पर नज़र रखने वाले नौ क़ानूनों को मिलाता है. ये हैं कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952; एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज (वेकेंसी की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961; ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972; सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981; इमारत और अन्य निर्माण मज़दूर कल्याण सेस अधिनियम, 1996 और असंगठित मज़दूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008. ये कोड रोज़गार की अस्थायी प्रकृति को मान्यता देता है, असंगठित मज़दूरों, गिग कामगारों (मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम की व्यवस्था में भागीदार है और परंपरागत कर्मचारी-कंपनी साझेदारी से हटकर कमाता है) और प्लेटफॉर्म कामगारों (रोज़गार का ऐसा रूप जहां संगठन या व्यक्ति एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के ज़रिए दूसरे संगठनों या व्यक्तियों तक विशेष समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचता है या भुगतान के बदले विशेष सेवा मुहैया कराता है) को अपने अंदर लाता है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान करता है.

एक तरफ़ जहां क़ानूनी इरादे साफ़ हैं वहीं लागू करने का रास्ता साफ़ नहीं है. इसके अलावा आज कम-से-कम 10 अलग-अलग रजिस्टर हैं और ये साफ़ नहीं है कि इनमें से कितने आख़िर में रहेंगे.

इस कोड में सामाजिक सुरक्षा को लेकर चार रजिस्ट्रेशन को घटाकर एक कर दिया गया है. इससे भी बेहतर ये है कि दूसरे सभी रिटर्न- भविष्य निधि के तहत 24, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तहत चार, मैटरनिटी बेनिफिट के तहत एक, ESI के तहत दो और दूसरे क़ानूनों के तहत कम-से-कम पांच और रिटर्न- को मिलाकर एक कर दिया गया है. एक तरफ़ जहां क़ानूनी इरादे साफ़ हैं वहीं लागू करने का रास्ता साफ़ नहीं है. इसके अलावा आज कम-से-कम 10 अलग-अलग रजिस्टर हैं और ये साफ़ नहीं है कि इनमें से कितने आख़िर में रहेंगे. धारा 45 के तहत केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो असंगठित कामगारों, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर और उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाए. यहां भी ये धारा योजना बनाने का अधिकार तो देती है लेकिन उसको आख़िर में लागू नियमों के तहत ही किया जाएगा.

ऐसा देश जहां दशकों से कारोबारियों के लिए प्रतिकूल माहौल बनाया गया है, वहां ये चार कोड पहली बार क़ानूनी बदलाव लेकर आए हैं. भारत में कारोबार ऐसे माहौल में होता है जहां केंद्र और राज्य सरकारों के तहत 1,536 अधिनियम हैं जिनमें 69,233 नियमों का पालन करना होता है और 6,618 तरह के रिटर्न दाखिल किए जाते हैं. इनमें से क़रीब एक तिहाई (30 प्रतिशत या 463) क़ानून और लगभग आधे (47 प्रतिशत या 32,542) अनुपालन श्रम की श्रेणी में आते हैं. आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग सभी अनुपालन (97.1 प्रतिशत) राज्य सरकारों के क़ानून के तहत हैं जबकि 937 केंद्र सरकार के तहत.

भारत में 63 मिलियन कारोबार में से सिर्फ़ 12 मिलियन (या पांच में से एक से भी कम) गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स के तहत रजिस्टर्ड हैं; 1 मिलियन (या 1.5 प्रतिशत) ने सामाजिक सुरक्षा के लिए रजिस्टर कराया है; केवल 0.5 मिलियन सक्रिय रूप से सामाजिक सुरक्षा देते हैं; सिर्फ़ 70,000 या 0.1 प्रतिशत का राजस्व 5 करोड़ से ज़्यादा है और 22,500 (0.04 प्रतिशत) का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है. दूसरे शब्दों में, स्वतंत्र भारत में पिछले सात दशकों के दौरान कारोबार पर क़ानूनी बाध्यता ने बेहिसाब छोटे कारोबार बनाए हैं जो औसतन पांच से कम लोगों को रोज़गार देते हैं. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह एक देश की राज्य व्यवस्था ख़ुद अपनी आर्थिक भलाई का दम घोंटती है तो उसके लिए भारत के कारोबारी क़ानूनों से आगे देखने की ज़रूरत नहीं है.

नये क़ानून भविष्य की तरफ़ देखते हैं और बदले काम-काज की संरचना के मुताबिक़ हैं. भारत में क़ानून के अनुपालन के ढांचे में बदलाव करते हुए इसमें गिग वर्कर, घर से काम करने वालों, फ्रीलांसर, निश्चित अवधि वाले रोज़गार को भी इसमें शामिल किया गया है. इसमें रिटर्न की अधिकता- केंद्र और राज्यों को मिलाकर श्रम को लेकर अलग-अलग स्वरूप के 2,745 रिटर्न और रजिस्टर हैं जिन्हें कारोबारियों को भरना होता है- दोहरी जानकारी और एक ही समय निरीक्षण को कम किया गया है. इसमें इंस्पेक्टर राज को भी कम करने की कोशिश की गई है. असल में इसका मक़सद क़ानूनों, अनुपालन और रिटर्न की भूलभुलैया को ख़त्म करना है जिसने भ्रष्ट इंस्पेक्टर सिस्टम के रूप में एक समानांतर सरकार बना दी है.

साहसी होते हुए भी ये श्रम सुधार सिर्फ़ पहला क़दम है. अब ये काम राज्यों का है कि वो इस मौक़े का इस्तेमाल करें और नियमों की पूरी तरह समीक्षा करके दोहराव, एक-दूसरे से टकराने और अधिकता को कम करें और इस तरह नियमन का बोझ घटाएं.

साहसी होते हुए भी ये श्रम सुधार सिर्फ़ पहला क़दम है. अब ये काम राज्यों का है कि वो इस मौक़े का इस्तेमाल करें और नियमों की पूरी तरह समीक्षा करके दोहराव, एक-दूसरे से टकराने और अधिकता को कम करें और इस तरह नियमन का बोझ घटाएं. इसके अलावा राज्यों को एक-दूसरे से बात करने और नियमों को एक जैसा बनाने की ज़रूरत है ताकि कंपनियां निश्चित रूप से उनको मानें. पूरे देश में एक जैसे नियम नहीं होंगे तो स्थानीय अंतर की वजह से मुश्किल खड़ी होगी. याद रखिए 21वीं सदी का कारोबार दुनिया को अपने बाज़ार की तरह देखता है न कि किसी नगरपालिका, ज़िला, राज्य या देश की तरह.

राज्यों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने क्षेत्र में कारोबार को इस तरफ मोड़ें. उन्हें समय के साथ क़ानूनी इरादे को वास्तविकता में बदलना है- जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स या इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इस समय हैं- जिससे भारत और दुनिया के कारोबारी आकर्षित हों. ख़ासतौर पर उन्हें चीन के कॉरपोरेट शरणार्थियों को न्यौता देना है. रोज़गार निर्माण के साथ राज्य सरकारों को मूल्यों

और धन निर्माण को भी जोड़ना चाहिए. चीन से खिसक रही कंपनियों के दौर में राज्यों को अपना इलाक़ा प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए ताकि भारत उत्पादन का केंद्र बन सके. चार कोड ने भविष्य के सुधारों के लिए ज़मीन तैयार की है, अब ये राज्यों पर है कि वो भारत को भविष्य के लिए तैयार करे.

श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती मिली है जबकि कारोबारियों को भी आसानी हुई है. ये श्रम क़ानून संपूर्ण नहीं हैं लेकिन संपूर्णता की ओर हैं. संसद के द्वारा तरक़्क़ी का जो पौधा तैयार किया गया है, उसको राज्यों की विधानसभा के द्वारा पोषित किया जाना चाहिए.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...

Read More +