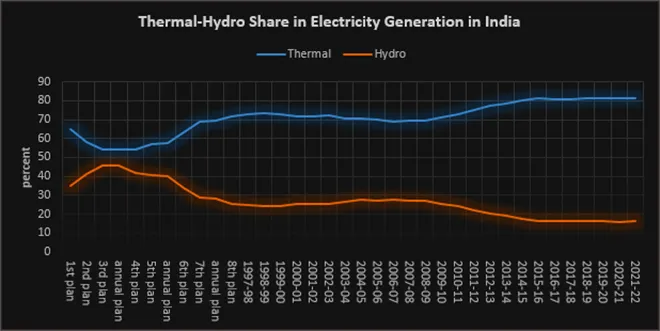

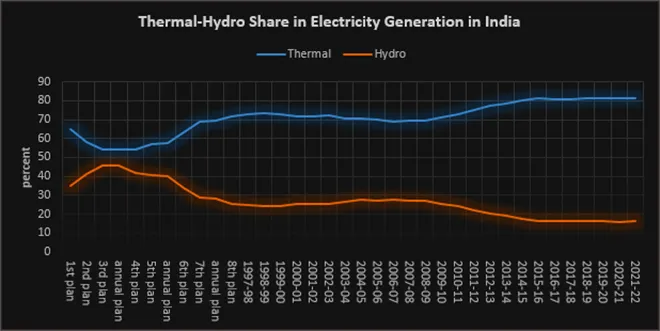

1947 में भारत में पनबिजली क्षमता कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 37 प्रतिशत और बिजली उत्पादन का 53 प्रतिशत से ज़्यादा था लेकिन 1960 के आख़िर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते पनबिजली क्षमता और उत्पादन दोनों में गिरावट की शुरुआत हुई. साल 2022 में 46,512 मेगावॉट की पनबिजली क्षमता कुल बिजली क्षमता का लगभग 11.7 प्रतिशत थी और मोटे तौर पर साल 2020-21 में बिजली उत्पादन का 12 प्रतिशत पनबिजली से मिला करता था.

आज़ादी के बाद (1947-67) के शुरूआती दो दशकों में पनबिजली क्षमता में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और हाइड्रो स्टेशनों से बिजली उत्पादन में 11.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज़ की गई. अगले दो दशकों (1967-1987) में पनबिजली उत्पादन क्षमता में 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई लेकिन पनबिजली उत्पादन में केवल 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई. बाद के दशक (1987-2007) में भी क्षमता में बढ़ोतरी और पनबिजली उत्पादन वृद्धि दोनों में गिरावट जारी रही जो कि केवल 3 प्रतिशत तक पहुंच गई. साल 2007-2019 में पनबिजली क्षमता में केवल 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और हाइड्रो-स्टेशनों से बिजली उत्पादन में तो 1 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई. विशिष्ट उत्पादन या प्रति यूनिट बिजली उत्पादन क्षमता (आर्थिक दक्षता का एक तरीक़ा) 1960 के दशक में 4.4 से कम होकर 2000 के दशक की शुरुआत में 2.5 से कम हो गई. हालांकि, तब से विशिष्ट उत्पादन में सुधार हुआ है और साल 2019-20 में यह 3.4 तक पहुंच गया है.

पिछले कुछ वर्षों में हिमालय की नदियों पर भारत की कई नई पनबिजली परियोजनाएं बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. कुछ मामलों में परियोजना स्थलों में फंसे लोगों की जान चली गई या गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय पर्यावरणीय लागत

पिछले दो दशकों में पनबिजली के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत बढ़ावा साल 2003 में पनबिजली क्षमता को 50,000 मेगावॉट करने की योजना के जरिए दिखी थी. इस योजना के तहत 162 नई पनबिजली परियोजनाओं के लिए शुरुआती व्यावहारिक रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गई थी. इनमें से आधे से अधिक क्षमता की पहचान अरुणाचल प्रदेश में और लगभग एक तिहाई हिमालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों में की गई थी. साल 2021 तक सिक्किम में 100 मेगावॉट क्षमता की केवल एक परियोजना चालू की गई है और लगभग 4345 मेगावॉट क्षमता निर्माणाधीन है. स्थानीय पर्यावरण की चिंताओं के कारण 3500 मेगावॉट से अधिक की क्षमता की 12 परियोजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या रोक दिया गया है. 13633 मेगावॉट क्षमता की 40 परियोजनाओं को या तो छोड़ दिया गया है या स्थानीय पर्यावरण की चिंताओं को लेकर विरोध के कारण इसमें देरी हो गई है. पीएफआर के अनुसार 20,435 मेगावॉट की तुलना में केवल 37 परियोजनाओं ने 18,487 मेगावॉट की घटी हुई क्षमता के साथ अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की. इसके साथ ही 7 परियोजनाओं को लेकर सर्वेक्षण और जांच जारी है जबकि 66 परियोजनाओं का आवंटन अभी भी बाकी है.

पिछले कुछ वर्षों में हिमालय की नदियों पर (कमीशन या निर्माणाधीन) भारत की कई नई पनबिजली परियोजनाएं बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. कुछ मामलों में परियोजना स्थलों में फंसे लोगों की जान चली गई या गंभीर रूप से घायल हो गए. हिमालय के पहाड़ी इलाक़ों में पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण की आलोचना करने वाले आलेख भी पर्यावरण के नुक़सान को बताते हैं जिसका सामना वहां के लोग कर रहे हैं. अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि हालांकि बार-बार आने वाली बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है लेकिन इंसानी हस्तक्षेप इन्हें और ख़तरनाक बना रहे हैं. हिमालय में अधिक वर्षा के साथ उस क्षेत्र के पहाड़ों में ऊंचाई में अचानक गिरावट के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में पानी नदी में बह जाता है. पनबिजली परियोजनाओं और संबंधित बुनियादी ढ़ांचे जैसे सड़कों का निर्माण अक्सर ऐसी घटनाओं को और बढ़ा देता है.

आज लचीली बिजली आपूर्ति की बात करें तो पनबिजली संयंत्रों से दुनिया की क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा पनबिजली से मिलता है.

वैश्विक लाभ

साल 2020 में पनबिजली ने वैश्विक बिजली उत्पादन में 4,370 टेरावॉट-घंटे (टीडब्ल्यूएच) का योगदान दिया जो अक्षय ऊर्जा और कम कार्बन ऊर्जा संसाधन द्वारा सबसे ज़्यादा योगदान है. पनबिजली वैश्विक प्राथमिक एनर्जी बास्केट में सबसे बड़ा कम कार्बन ऊर्जा का स्रोत है जो कि परमाणु ऊर्जा की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक है और अन्य सभी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) से भी ज़्यादा है. साल 2020 के अंत तक विश्व स्तर पर 160 गीगावॉट पंप भंडारण पनबिजली स्थापित किया गया था, जिसमें कुल स्थापित ऊर्जा भंडारण का 95 प्रतिशत शामिल था. जलाशय-आधारित पनबिजली परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण और पेयजल और सिंचाई के लिए भी जल आपूर्ति करती हैं.

परमाणु, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे अन्य बिजली संयंत्रों की तुलना में कई पनबिजली संयंत्र अपने बिजली उत्पादन को आसानी से बढ़ा और घटा सकते हैं. इतना ही नहीं पनबिजली संयंत्रों को आसानी से फिर से शुरू किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है. यही ख़ासियत उन्हें मांग में बदलाव के लिए जल्दी से समायोजित करने और आरई स्रोतों से आपूर्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव की भरपाई करने योग्य बनाता है. आज लचीली बिजली आपूर्ति की बात करें तो पनबिजली संयंत्रों से दुनिया की क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा पनबिजली से मिलता है.

जैसे-जैसे भारतीय ग्रिड में आरई का हिस्सा बढ़ता जाएगा, ग्रिड की एनर्सिया( या जड़ता) कम होती जाएगी, जिसका अर्थ है कि अधिक पनबिजली क्षमता की आवश्यकता होगी.

पनबिजली को बढ़ावा

पनबिजली के तकनीकी और आर्थिक लाभों की बात करें तो भारत में जल-उद्योग ने आरई क्षेत्र से मिलने वाली ऊर्जा के बराबर क्षमता विकसित करने के लिए सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए दबाव डाला है, जो यह बताता है कि पनबिजली परियोजनाओं में कम कार्बन होता है और इसमें नवीनीकरण की गुंजाइश रहती है. पनबिजली की यह ख़ासियत है कि वह लोड का पालन करने, ज़्यादा मांग को पूरा करने और आरई स्रोतों से रुक-रुक कर मिलने वाली बिजली के मुक़ाबले जब भी ज़रूरत होती है उत्पादन को तेजी से बढ़ा या कम कर सकता है, पनबिजली परियोजनाओं की ऐसी अनूठी विशेषताएं सक्रिय शक्ति के निरंतर मॉड्यूलेशन, प्रतिक्रियाशील शक्ति की आपूर्ति के ज़रिए वोल्टेज़ का नियंत्रण और सिस्टम को स्थिर बनाए रखने के लिए स्पिनिंग रिज़र्व का प्रावधान होता है जिसके माध्यम से ग्रिड की फ्रिक्वेंसी को स्थिर रखना महत्वपूर्ण होता है. जैसे-जैसे भारतीय ग्रिड में आरई का हिस्सा बढ़ता जाएगा, ग्रिड की एनर्सिया( या जड़ता) कम होती जाएगी, जिसका अर्थ है कि अधिक पनबिजली क्षमता की आवश्यकता होगी. पनबिजली ने 5 अप्रैल 2020 को इन क्षमताओं का तब प्रदर्शन किया था जब भारत के अधिकांश घरों में नौ मिनट के लिए बिजली की लाइटें बंद कर दी गईं थीं. अपेक्षित बिजली की मांग में कमी 12-14 गीगावॉट थी लेकिन वास्तविक मांग हानि 49 मिनट के लिए 32 गीगावॉट से अधिक थी, जो कि अनुमानित मांग की हानि के दोगुने से अधिक थी. हाइड्रो जेनरेशन ने कुछ ही मिनटों में आपूर्ति बढ़ाने और फिर घटाने की दिशा में कदम बढ़ाया. इसके साथ ही 2.7 गीगावॉट/मिनट के पीक रैंप दर के साथ पनबिजली में 68 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है.

मार्च 2019 में सरकार ने भारत में पनबिजली विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपायों को मंज़ूरी दी. इसमें (i) आरई स्रोतों के रूप में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को शामिल करना (तब तक केवल 25 मेगावॉट से कम क्षमता की परियोजनाओं को आरई स्रोत माना जाता था); (ii) बतौर हाइड्रो परचेज ऑब्लिगेशन (एचपीओ) एक अलग श्रेणी में नॉन सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ). इसके लिए वार्षिक लक्ष्य क्षमता वृद्धि योजनाओं के आधार पर निर्धारित वार्षिक लक्ष्य विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अधिसूचित किए जाने थे और टैरिफ़ नीति में आवश्यक संशोधन किए जाने थे; (iii) परियोजना के समय को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद बैक लोडिंग टैरिफ़ द्वारा टैरिफ़ तय करने के लिए डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, ऋण चुकाने के समय को 18 वर्ष तक करना और 2 प्रतिशत की बढ़ती टैरिफ़ की शुरूआत सहित टैरिफ़ रैसलाइजेशन उपाय को लागू करना (iv) बज़ट में पनबिजली परियोजनाओं के चलते फ्लड मॉडरेशन कंपोनेंट के लिए फंड मुहैया कराना वो भी केस टू केस आधार पर जिससे बुनियादी ढांचे को सक्षम किया जा सके, मतलब सड़क और पुलों को वास्तविक रूप से सक्षम बनाने के लिए, 200 मेगावॉट तक की परियोजनाओं के लिए 15 मिलियन रू. / मेगावॉट तक और 200 मेगावॉट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 10 मिलियन रू./मेगावॉट आवंटित किया जाए.

मतलब सड़क और पुलों को वास्तविक रूप से सक्षम बनाने के लिए, 200 मेगावॉट तक की परियोजनाओं के लिए 15 मिलियन रू. / मेगावॉट तक और 200 मेगावॉट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 10 मिलियन रू./मेगावॉट आवंटित किया जाए.

एमओपी ने साल 2021-22 के लिए एचपीओ 0.18 प्रतिशत निर्धारित किया है और साल 2029-30 तक इसे बढ़ाकर 2.82 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इससे पनबिजली की मांग में वृद्धि होने की संभावना है (जैसे सौर ख़रीद दायित्वों के चलते सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा ) हालांकि सभी राज्य की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने एचपीओ लक्ष्य को अधिसूचित नहीं किया है. यह अनुमान है कि साल 2030 तक एचपीओ दायित्वों को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई पनबिजली उत्पादन क्षमता को 39 प्रतिशत या 18 गीगावॉट तक बढ़ाना होगा.

चुनौतियां

पनबिजली उद्योग को उम्मीद है कि नए वित्तीय प्रोत्साहन से पनबिजली क्षेत्र को गति मिल सकती है. साल 2026 तक लगभग 12,340 मेगावॉट पनबिजली क्षमता बढ़ाने की योजना है. कुछ छोटी परियोजनाएं जो मध्य और दक्षिणी भारत में लगाई जानी हैं उन्हें छोड़कर , ज़्यादातर प्रोजेक्ट उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में लगाई जानी हैं. इसका अर्थ है कि पर्यावरण के लिए किए जा रहे समझौतों पर स्थानीय आंदोलनों को फिर से मज़बूत करना है. यह उचित भी है क्योंकि 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ ने 5000 लोगों की जान ले ली थी, घरों को तबाह कर दिया था और पनबिजली परियोजनाओं को भारी तादाद में नुकसान पहुंचाया था. तब से लेकर अब तक ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं. 12 वीं पंचवर्षीय योजना में चेतावनी दी गई थी कि “हिमालय की नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं व्यवहार संगत नहीं हो सकती हैं, भले ही उन्हें एक संकीर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से ही क्यों ना देखा जाए”. हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं अभी नए पहाड़ों में गिने जाते हैं लेकिन इसके घिसने की दर अभी से ही ज़्यादा है. मिट्टी को बांधने के लिए ऊपर पानी जमा होने वाले क्षेत्र में बहुत कम पेड़ पौधे हैं और मलबे और गाद का भारी वज़न बिजली स्टेशनों की उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करता है. साल 2013 में आए बाढ़ के बाद न्यायिक हस्तक्षेप के बाद भविष्य के पर्यावरण से पैदा होने वाले जोख़िम की जांच के लिए एक समिति की स्थापना की थी और इस क्षेत्र में 23 पनबिजली परियोजनाओं को रद्द करने की सिफ़ारिश भी की थी. केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की समिति के सदस्यों ने हालांकि समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों का समर्थन करने से इनकार कर दिया था. ग्रिड में आरई की बढ़ती हिस्सेदारी और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने की चुनौती को लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं के संदर्भ में पनबिजली के लिए ऐसा उत्साह समझ में आता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्थानीय पर्यावरण मामलों से समझौतों को पर्यावरणीय कट्टरवाद या विकास विरोधी कहकर ख़ारिज़ किया जा सकता है. पनबिजली के स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण से संबंधित लाभों के बीच गतिविधियां वास्तविक होती हैं. इसे लेकर लागत स्थानीय होती है, लाभ वैश्विक और कुछ हद तक राष्ट्रीय होता है. ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि सरकार की नीतियां जो वैश्विक फायदे के लिए कार्बन कटौती की वकालत करती है, उसमें स्थानीय पर्यावरण और उस पर निर्भर आबादी पर लगाए गए लागत की अनदेखी नहीं करे.

स्रोत: Quarterly report on Hydropower, Central Electricity Authority 2022

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV

PREV