-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

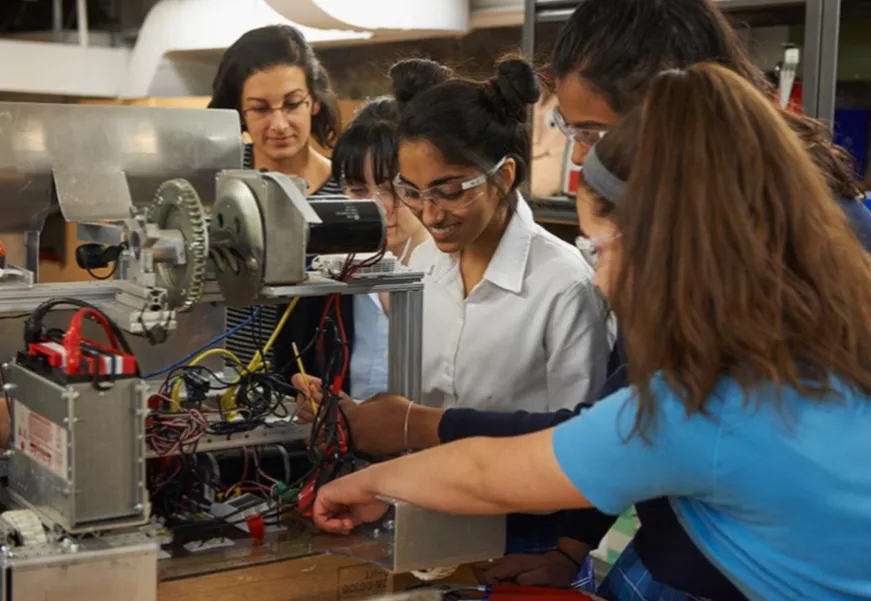

भारत STEM का बड़ा गढ़ तभी बन सकता है, जब वो ये सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र की महिला ग्रेजुएट्स को काम करने का मौक़ा मिले.

ये लेख हमारी सीरीज़, 'भारत में शिक्षा की पुन:कल्पना' का एक हिस्सा है

महामारी, जलवायु संकट और मौजूदा समय में चल रहे वैश्विक संघर्षों की एक-दूसरे पर भारी पड़ती चुनौतियों से दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रभावित होने के बीच, हिंद-प्रशांत नकदी की कमी से जूझ रहा है. बढ़ती महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में आम तौर पर रणनीतिक लेंस से देखे जाने वाले भौगोलिक विस्तार के रूप में, हिंद-प्रशांत विकास संबंधी कई चुनौतियों से भी ग्रस्त है. महामारी के बाद की दुनिया में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, स्थानीय आपूर्ति में पड़े व्यवधानों और बाज़ार की खामियों को देखते हुए, कई निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाएं और न्यूनतम-विकसित देश (एलडीसी) अनुपातहीन रूप से प्रभावित हैं. इसकी वजह से कई सतत लक्ष्यों के लिए वित्तपोषण के अंतर को कम करने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है.

विश्व बैंक-यूनेस्को द्वारा 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, महामारी की वजह से स्कूल बंद होने और प्रतिबंधों के कारण सीखने में भारी नुक़सान के बावजूद, शिक्षा पर कुल सार्वजनिक खर्च स्थिर बना हुआ है.

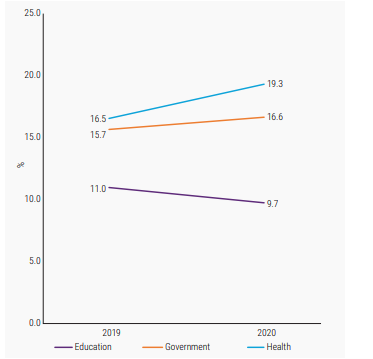

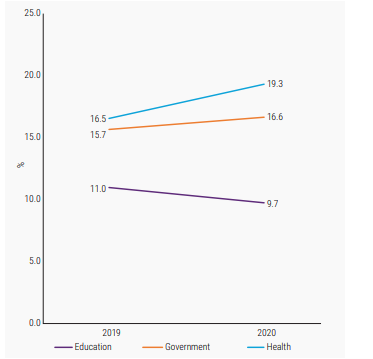

भले ही इस क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण एक बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच अब भी मुश्किल बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 द्वारा सन्निहित, यह लक्ष्य सार्वजनिक सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 4 प्रतिशत और/या राष्ट्रीय व्यय के 15 प्रतिशत का न्यूनतम ख़र्च करने की सिफ़ारिश करता है. हालांकि, विश्व बैंक-यूनेस्को द्वारा 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, महामारी की वजह से स्कूल बंद होने और प्रतिबंधों के कारण सीखने में भारी नुक़सान के बावजूद, शिक्षा पर कुल सार्वजनिक खर्च स्थिर बना हुआ है. इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महामारी की शुरुआत के साथ, शिक्षा के लिए द्विपक्षीय सहायता को भारी नुकसान हुआ है, जबकि निम्न-आय वाले देशों में घरों ने शिक्षा का भारी खर्च उठाना जारी रखा है. 2021 तक, शिक्षा के लिए आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी - जो 2020 में 12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मामूली कम थी. यह अंतरराष्ट्रीय विकास प्रदाताओं द्वारा 'शिक्षा को राजनीतिक प्राथमिकता में नीचे रखने' को दर्शाता है जो निश्चित रूप से दीर्घकालिक आर्थिक सुधार, मानव पूंजी विकास और समावेशी-सह-सतत विकास को प्रभावित करेगा (चित्र 1).

चित्र 1: 2020 में कुल सहायता प्रवाह में शिक्षा को कम प्राथमिकता

Source: World Bank, OECD CRS database (2022)

Source: World Bank, OECD CRS database (2022)

स्रोत: विश्व बैंक, ओईसीडी सीआरएस डेटाबेस (2022)

भले ही हिंद-प्रशांत ने स्कूलों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, लेकिन सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने में अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है. उदाहरण के लिए, यूनेस्को के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 27 मिलियन बच्चे और किशोर अनपढ़ हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत दक्षिण एशिया में हैं. इसके अलावा, यह देखा गया है कि लगभग 50 प्रतिशत बच्चे बुनियादी आधारभूत कौशल में पिछड़ जाते हैं, यह दर्शाता है कि, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद, 10 साल की उम्र में वे एक साधारण वाक्य को पढ़ने और समझने में असमर्थ हैं. यह इस क्षेत्र में 'सीखने के एक बड़े संकट की ओर इशारा करता है जो सबसे वंचित शिक्षार्थियों को पीछे धकेल रहा है'. बेशक, शिक्षा क्षेत्र कई अन्य परस्पर जुड़ी और एक-दूसरे के ऊपर से गुज़रती बाधाओं को भी झेल रहा है. समावेशन, समानता और जवाबदेही के आर्थिक अवरोधों के साथ एक विशेष शासन मॉडल पर आधारित सामाजिक-राजनीतिक परिवेश शिक्षा क्षेत्र से परे है. यह क्षेत्र चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जिनके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन और संपत्ति का विनाश होता है और इनका सीधा प्रभाव एसडीजी 4 पर पड़ता है. यूनेस्को के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 30.7 मिलियन लोग प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विस्थापित हुए थे - जिनमें से 21.3 मिलियन हिंद-प्रशांत के थे. इसके अलावा, महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल तकनीकों और संबंधित सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है. यह एसडीजी 4 की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को दोहराता है, जिसमें एजेंडा 2030 के पूरे विस्तार से संबंध हैं जैसे जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13), असमानता कम करना (एसडीजी 10), लैंगिक समानता (एसडीजी 5), डिजिटलीकरण के संभावित श्रम बाज़ार में व्यवधान (एसडीजी 8), जैव विविधता हानि (एसडीजी 15), महासागर संरक्षण (एसडीजी 14) और मज़बूत वैश्विक साझेदारी का निर्माण (एसडीजी 17).

महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल तकनीकों और संबंधित सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है. यह एसडीजी 4 की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को दोहराता है

न्यायसंगत, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में संभावित दुविधाओं को दिशा देने और बेहतर ढंग से पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रयास चल रहे हैं. उदाहरण के लिए, यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) ने 2019 में स्कूल तक कनेक्टिविटी को सार्वभौमिक और सार्थक बनाने के लक्ष्य के साथ गीगा (GIGA) पहल शुरू की. डिजिटल बहिष्करण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गीगा तीन स्तंभों पर काम करता है: वास्तविक समय र स्कूलों के स्थान और उनकी कनेक्टिविटी की स्थिति का नक्शा बनानाा; आवश्यक कार्यक्रमों, वित्त, और ढांचागत तंत्रों का मॉडल बनाना; और स्थानीय सरकार और एजेंसियों को कनेक्टिविटी सेवाओं का अनुबंध देना. ग्लोबल गेटवे पहल के तहत, यूरोपीय संघ (ईयू) का पहला परिदेय यूरोपीय-अफ्रीका ग्लोबल गेटवे इन्वेस्टमेंट पैकेज है. यह योजना शिक्षा और कौशल पर विशेष ध्यान देने के साथ, अफ्रीका में सतत रोज़गार और विकास के निर्माण के लिए सार्वजनिक-निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है. यूनेस्को के साथ ईयू की एक अन्य साझेदार पहल जिसे ग्लोबल पार्टनरशिप फ़ॉर एजुकेशन (जीपीई) कहा जाता है, शिक्षा पर सहायता ढांचे के पुनर्गठन के लिए स्मार्ट वित्तपोषण तंत्रों पर नज़र डालती है. इसका उद्देश्य कम आय वाले और संकटग्रस्त देशों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में उछाल लाकर, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर और शिक्षा के लिए घरेलू वित्त को प्रभावित करने और समर्थन देने के लिए उत्प्रेरक पूंजी जुटाकर एसडीजी 4 पर प्रगति को तेज़ करने के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना है. एक अन्य उदाहरण कैज़ेन्वेस्ट फ़ंड है जो हिंद-प्रशांत के पांच देशों- भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस में काम कर रहा है. एजेंस फ़्रांसेज़ डे डेवलपमेंट (एएफ़डी) के स्वामित्व वाली एक विकास वित्त संस्था (डीएफ़आई) प्रोपार्को द्वारा समर्थित और एक निजी क्षेत्र की इकाई द्वारा संचालित यह फंड, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अभिनव वित्त और प्रौद्योगिकी-प्रेरित शिक्षा और सीखने की प्रणालियों को शुरू करने के लिए पूंजी जुटाता है. 2011 में लॉन्च की गई अपनी ग्लोबल एजुकेशन स्ट्रैटेजी के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) भी भारत में प्राथमिक स्कूली शिक्षा के लिए निजी निवेश को बढ़ाने में शामिल है. हालांकि, नीति और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है. यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, निम्न-आय और निम्न-मध्यम आय वाले देशों को एजेंडा 2030 के तहत शिक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है. इसमें शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन की लागत को भी जोड़ा जाए. यह स्थिति ओडीए के मौजूदा प्रतिमानों पर पुनर्विचार करने और अभिनव वित्तपोषण मार्गों का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता की मांग करती है.

यूनेस्को के साथ ईयू की एक अन्य साझेदार पहल जिसे ग्लोबल पार्टनरशिप फ़ॉर एजुकेशन (जीपीई) कहा जाता है, शिक्षा पर सहायता ढांचे के पुनर्गठन के लिए स्मार्ट वित्तपोषण तंत्रों पर नज़र डालती है.

सम्मिश्र वित्त इसका उत्तर हो सकता है. निजी क्षेत्र को सार्वजनिक धन के साथ अधिक निकटता से जोड़ने से संस्थागत पूंजी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है और धन के वितरण में शामिल विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कम किया जा सकता है. इसका मतलब यह भी है कि हमें पारंपरिक विकास प्रदाताओं, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत की बात करते हुए, नागरिक समाजों, उप-राष्ट्रीय एजेंसियों, परोपकारियों सहित एक बहु-हितधारक चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए. कमज़ोर समुदायों की ज़रूरतों और मांगों को समझना उस क्षेत्र में पर्याप्त वित्त निर्देशित करने जितना ही महत्वपूर्ण है. यह शिक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए वित्त की गुणवत्ता और मात्रा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा. यहां, भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ़्रीका के नेतृत्व में दक्षिण-प्रेरित साझेदारी क्षेत्र में स्थिरता के लिए भविष्य के मार्गों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-दक्षिण विभाजन को पाटने में मदद कर सकती है.

स्वाति प्रभु ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन में नई आर्थिक कूटनीति के केंद्र (सीएनईडी) में सहायक अध्येता हैं.

ऊपर व्यक्त विचार लेखिका के हैं

रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर तकनीक के उपयोग ने STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) की शिक्षा को टिकाऊ और समावेशी विकास एवं सामाजिक बेहतरी की पहली शर्त बना दिया है. 2030 के लिए टिकाऊ विकास के एजेंडे को हासिल करने के लिए STEM में महिलाओं और लड़कियों की बराबर की भागीदारी और इन तक समान पहुंच बहुत अहम हो जाती है. हालांकि, STEM के मामले में SDG 4 (अच्छी शिक्षा के अवसर सबको बराबरी से सुनिश्चित कराना और सबके लिए उम्र भर सीखने के अवसर मुहैया कराना) और SDG 5 (लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना) के लक्ष्य हासिल करने में प्रगति बहुत धीमी रही है.

STEM में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को लेकर दुनिया भर में चलन पर विश्व बैंक की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ये देखा गया है कि STEM की पढ़ाई में तो महिलाएं, पुरुषों से आगे हैं.

STEM के क्षेत्र में महिलाओं की कम भागीदारी दुनिया के हर क्षेत्र में दिखाई देती है. STEM में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी को लेकर दुनिया भर में चलन पर विश्व बैंक की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ ये देखा गया है कि STEM की पढ़ाई में तो महिलाएं, पुरुषों से आगे हैं. लेकिन, STEM में इंजीनियरिंग, सूचना और संचार तकनीक (ICT) और भौतिकी की पढ़ाई करने के मामले में महिलाएं पीछे हैं. जो महिलाएं STEM के क्षेत्र में पढ़ाई करती हैं, उनके STEM में करियर बनाने की उम्मीद कम ही होती है. जो महिलाएं इस क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत करती भी हैं, वो अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में ये क्षेत्र जल्दी छोड़ देती हैं. STEM के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के पेपर कम प्रकाशित होते हैं और उनको कम तनख़्वाह मिलने की आशंका अधिक होती है. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (2023) के मुताबिक़ दुनिया भर के STEM कामगारों में महिलाओं की भागीदारी 29.2 प्रतिशत थी. जबकि ग़ैर STEM क्षेत्रों के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी 49.3 फ़ीसद या लगभग आधे के बराबर थी.

विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक़, दुनिया भर में जो एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है, वो ये है कि STEM के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच फ़ासला संबंधित देश में शिक्षा और लैंगिक समानता का स्तर बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है. कम आमदनी वाले देशों में महिलाओं के इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र के तृतीयक स्तर के कार्यक्रमों में भागीदार बनने की संभावना 7 प्रतिशत कम होती है. वहीं, उच्च मध्यम आमदनी और उच्च आमदनी वाले देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच ये फ़ासला 15 से 17 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. इस चलन के मुताबिक़, म्यांमार, अज़रबैजान, थाईलैंड और जॉर्जिया जैसे देशों में महिला रिसर्चरों का अनुपात सबसे अधिक है.

STEM क्षेत्र के ग्रेजुएट्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे अव्वल है, और STEM क्षेत्र के विषय चुनने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. मगर, STEM क्षेत्र के कामगारों में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, तो भारत इस मामले में काफ़ी पीछे है. STEM शिक्षा प्राप्त करने वाली ज़्यादातर महिलाएं करियर में इनसे जुड़े विकल्पों को छोड़ रही हैं.

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कराए गए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जिसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या का आकलन किया जाता है, उसके मुताबिक़, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD स्तर के कार्यक्रमों में महिला ग्रेजुएट्स की संख्या 2014-15 में 38.4 प्रतिशत थी, जो 2021-22 में बढ़कर 42.6 फ़ीसद पहुंच गई. बड़ी साफ सी बात है कि STEM ग्रेजुएट्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और उसके पास एक ऐसी विशाल मानवीय पूंजी है, जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है.

तुलनात्मक रूप से देखें तो जो महिलाएं STEM की शिक्षा को छोड़ देती हैं, वो अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है. विश्व बैंक के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में STEM क्षेत्र में महिला स्नातकों की भागीदारी 2018 में 42.7 प्रतिशत थी, वो 2016 में अमेरिका के 34 प्रतिशत, 2017 में ऑस्ट्रेलिया के 32.1 फ़ीसद और 2017 में ही जर्मनी में महिला स्नातकों की भागीदारी के 27.6 प्रतिशत से कहीं अधिक थी.

STEM क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कई अंतरसरकारी मंचों के तहत प्रयास किए जा रहे हैं. इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा बीजिंग घोषणा किए जाने के साथ हुई थी. STEM में महिलाओं और लड़कियों की कम भागीदारी, भारत के नीति निर्माताओं के लिए भी चिंता का विषय है. महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है, इसका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किए गए हैं और अब कमियां दूर करने के उपाय किए जा रहे हैं. हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए एक मूल्यांकन के मुताबिक़, भारत के रिसर्च और विकास क्षेत्र (R&D) में महिला रिसर्चरों की भागीदारी 18.6 फ़ीसद है. महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे उनके द्वारा उठाई जाने वाली पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का बोझ है, जिसकी वजह से उनके करियर में ब्रेक आ जाता है और कई बार उन्हें लंबे समय तक काम से दूर भी रहना पड़ता है.

इन मसलों से निपटने के लिए कई नीतियां लागू की जा रही हैं. 2013 की विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन नीति, STI की गतिविधियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी विमेन इन साइंस ऐंड इंजीनियरिंग-KIRN (WISE-KIRAN) योजना के तहत ‘विमेन साइंटिस्ट स्कीम’ जैसी कई कार्यक्रम चलाता है, जिनके ज़रिए करियर में ब्रेक के बाद महिलाओं को दोबारा काम पर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इसके अलावा, महिलाओं के लिए रिसर्च और मूलभूत ढांचे के विकास के लिए ‘कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वीमेन यूनिवर्सिटीज़ (CURIE)’ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है.

जेंडर एडवांसमेंट फ़ॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) कार्यक्रम का लक्ष्य लैंगिक असमानता को दूर करना और संस्थानों को लैंगिक रूप से संवेदनशील तरीक़े अपनाने के लिए बढ़ावा देना है.

जेंडर एडवांसमेंट फ़ॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) कार्यक्रम का लक्ष्य लैंगिक असमानता को दूर करना और संस्थानों को लैंगिक रूप से संवेदनशील तरीक़े अपनाने के लिए बढ़ावा देना है. SERB-POWER (प्रमोटिंग अपॉर्ट्यूनिटीज़ फ़ॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च) कार्यक्रम के तहत, सहायता और फेलोशिप के ज़रिए रिसर्च की गतिविधियों में महिला वैज्ञानिकों की कम भागीदारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को STEM के विषय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) ने हाल के वर्षों में सीटें बढ़ाकर महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाया है. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (ACTIE) भी महिलाओं के लिए प्रगति स्कॉलरशिप और टेकसक्षम कार्यक्रम नाम की दो योजनाएं चला रहा है, जो श्रम बाज़ार में उनको नौकरी मिलने की संभावनाओं को बढ़ाता है.

STEM क्षेत्र की पढ़ाई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मामले में इनमें से बहुत से कार्यक्रम बहुत प्रभावी साबित हुए हैं . लेकिन, STEM की पढ़ाई करने वाली महिलाएं इस क्षेत्र में नौकरी तलाश करने में जिन समस्याओं का सामना करती हैं, उनको दूर करने में ये योजनाएं सफल नहीं साबित हुई हैं.

STEM क्षेत्र की महिला स्नातकों के मामले में भारत भले ही पूरी दुनिया में अव्वल हो. लेकिन, विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक़ देश में STEM क्षेत्र के कामगारों में महिलाओं की तादाद एक तिहाई से भी कम यानी 27 प्रतिशत है. महिलाओं की कम भागीदारी की ये समस्या कई देशों में आम है. इसे ‘रिसती पाइपलाइन’ का नाम दिया जाता है. इसका मतलब है कि STEM के करियर में तरक़्क़ी करने में सक्षम होने के बावजूद, महिलाएं अक्सर इस क्षेत्र में करियर बनाने से परहेज़ करती हैं और जो महिलाएं कामगार तबक़े में शामिल भी होती हैं, वो धीरे धीरे इस क्षेत्र से हट जाती हैं.

घरेलू ज़िम्मेदारियों और रख-रखाव के बोझ के चलते महिलाएं जो व्यक्तिगत चुनाव कर सकती हैं, उसके अलावा वो घर से लेकर दफ़्तर तक पूर्वाग्रहों, घिसी पिटी सोच और संस्थागत बाधाओं का भी सामना करती हैं. ये पूर्वाग्रह STEM के उत्पादों और इनोवेशन को भी प्रभावित करते हैं, जिन्हें व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है.

स्कॉलरशिप और महिलाओं की शिक्षा में मदद करने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ, कामकाजी स्थानों को चाहिए कि वो महिलाओं को प्रशिक्षण और मेंटरिंग की पहलों और बच्चों की देख-रेख की सुविधा स्थापित करने में निवेश करके और छुट्टी संबंधी नीतियों में रियायतें जोड़कर महिलाओं को बढ़ावा दें.

इस क्षेत्र में दाख़िल होने और बने रहने में मदद महिलाओं को मदद करने के लिए, नीतिगत क़दम उठाने के साथ साथ, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के मुक़ाबला और जागरूकता बढ़ाना भी ज़रूरी है. स्कॉलरशिप और महिलाओं की शिक्षा में मदद करने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ, कामकाजी स्थानों को चाहिए कि वो महिलाओं को प्रशिक्षण और मेंटरिंग की पहलों और बच्चों की देख-रेख की सुविधा स्थापित करने में निवेश करके और छुट्टी संबंधी नीतियों में रियायतें जोड़कर महिलाओं को बढ़ावा दें.

STEM की शिक्षा और कामगार तबक़े में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हाल के दिनों में कई गठबंधन और पहलें शुरू की गई हैं. भारत पहले ही STEM क्षेत्र में वैश्विक अगुवा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उसे बस इतना सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि देश की महिला STEM ग्रेजुएट को नौकरियों में भी बराबर की भागीदारी मिले.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Sunaina Kumar is a Senior Fellow at ORF and Executive Director at Think20 India Secretariat. At ORF, she works with the Centre for New Economic ...

Read More +