-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

भारत की अर्थव्यवस्था का नया चेहरा है गिग कामगार — डिलीवरी एजेंट, ड्राइवर और फ्रीलांसर जो हर दिन देश की रफ़्तार बढ़ा रहे हैं. ये लोग भारत के विकास के मौन नायक हैं लेकिन असुरक्षा, अनियमित आमदनी और सामाजिक सुरक्षा की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं.

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, साल 2047 तक, यानी भारत के विकसित होने तक गिग कामगारों की संख्या बढ़कर 6.2 करोड़ हो सकती है. गिग कामगारों का मतलब है, ऑनलाइन सेवाओं (किराना, खान-पान, आवागमन आदि) की डिलीवरी करने वाले एजेंट, फेरी या रेहड़ी लगाने वाले लोग आदि. ये कामगार भारत के विकास के मूक वाहक हैं. इन्हें आमतौर पर सस्ता लेबर माना जाता है और ये शोषण का शिकार हो सकते हैं लेकिन उन्हें मन-मुताबिक काम करने और रोज़गार की बदलती रुचियों के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है.

भारत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सस्ता इंटरनेट और युवा आबादी ने गिग अर्थव्यवस्था को तेज़ी दी है. 2020 में 77 लाख गिग कामगार थे, जो 2030 तक बढ़कर 2.35 करोड़ हो सकते हैं.

हालाँकि, मांग–आपूर्ति असंतुलन से आय और नौकरी अस्थिर हो सकती है. साथ ही, श्रम-बल कम और उच्च-कौशल नौकरियों में बंट रहा है, जिससे कई कामगार रोजगार सीढ़ी के निचले पायदान पर फँस जाते हैं.

सामाजिक सुरक्षा संहिता- 2020 के अनुसार, एक गिग कर्मी ‘वह व्यक्ति होता है, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी रिश्तों से बंधा नहीं होता बल्कि इसके बाहर की कामकाजी व्यवस्था का हिस्सा होता है और इसी तरह के काम से अपनी कमाई करता है.’ गिग व्यवस्था कामगारों को मन-मुताबिक काम करने और कमाने के नए अवसर देती है जबकि नियोक्ताओं को अपना ख़र्च घटाने, अधिक आसान शर्तों पर भर्ती करने और बदलती मांग को तुरंत पूरा करने का मौका देती है. भारत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सस्ता इंटरनेट और युवा कार्य-बल के उदय ने गिग कामों को आगे बढ़ाया है और अनुमान है कि 2030 तक देश में 2.35 करोड़ गिग कामगार हो जाएंगे. यह संख्या 2020 में सिर्फ़ 77 लाख थी. विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त कामगार अब गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं और इस तरह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कुछ हद तक औपचारिक बनने लगी है. हालांकि, भारत में गिग क्षेत्र की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है. दरअसल, नीति आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक, गिग रोज़गार में कम कुशल और अधिक कुशल नौकरियां ही बढ़ रही हैं, जबकि मध्यम-कुशल नौकरियां तेज़ी से कम हो रही हैं. कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उदय ने काम का दायरा ज़रूर बढ़ाया है लेकिन भारत के श्रम बाज़ार में बढ़ते अंतर को भी उजागर किया है.

भारत में गिग क्षेत्र की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी है. दरअसल, नीति आयोग के एक अध्ययन के मुताबिक, गिग रोज़गार में कम कुशल और अधिक कुशल नौकरियां ही बढ़ रही हैं, जबकि मध्यम-कुशल नौकरियां तेज़ी से कम हो रही हैं.

गिग अर्थव्यवस्था की कई कंपनियां अब भी दोहन के पारंपरिक तरीकों पर काम करती हैं और भारत में सस्ते लेबर का इस्तेमाल करने के अलावा उनके पास नया कुछ नहीं है. हालांकि, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ने रोज़गार के मौके बनाए हैं, ख़ासकर युवा कामगारों के लिए लेकिन ज़्यादातर लोग कम वेतन वाली नौकरियों में ही फंसे हुए हैं और उनके पास तरक्क़ी के मौके बहुत कम हैं. इस तरह गिग अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक ऐसा ढांचा बन गया है, जहां पूंजी लगाने वाले सस्ती लागत के रूप में फ़ायदा कमाते हैं, तो उपभोग करने वालों को सस्ती सेवाएं मिलती हैं, लेकिन गिग कामगार असुरक्षा और अस्थिरता का जीवन जीने को मजबूर होते हैं. इसलिए इसे ऐसी टिकाऊ व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, जिसमें समानता हो, और इसके लिए भारत को अपने श्रम बाज़ार में नए प्रयोग करने होंगे. उसे न सिर्फ़ कामगारों में कौशल का विकास करना होगा, बल्कि उनके काम के अनुबंध सही करने होंगे और यदि वे नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इसमें उनकी मदद करनी होगी.

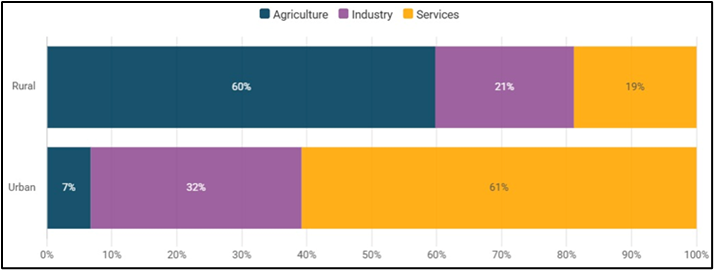

साल 2024 में भारत के पास 61 करोड़ लोगों का श्रम-बल था, जिनमें से 45 प्रतिशत खेती-बाड़ी में, 25 प्रतिशत उद्योगों में और 30 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में काम कर रहे थे. 1970 के दशक में श्रम-बल का 75 फीसदी हिस्सा खेती से जुड़ा था, जो अब घटकर आधे से भी कम रह गया है. सेवा क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के दो पहलू दिखते हैं- ग्रामीण भारत में ज़्यादातर लोग कम उत्पादकता वाली, गुज़ारा करने लायक खेती के कामों में लगे हुए हैं, जबकि शहरों में कम लोग ही अधिक उत्पादकता वाले, आधुनिक उद्योग और सेवा क्षेत्र के काम कर रहे हैं.

Source: Periodic Labour Force Survey, 2023-2024, National Sample Survey Office

गिग अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए, ‘लुईस डुअल सेक्टर मॉडल’ का अनुमान है कि कृषि या पारंपरिक रोज़गारों में लगे अतिरिक्त कामगार आधुनिक व अधिक-उत्पादकता वाले उद्योगों में काम करने लगेंगे और बाद में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी. हालांकि, इस अनुमान के उलट, भारत का श्रम बाज़ार समय से पहले ही औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती से जूझने लगा है और कामगार विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ओर नहीं, बल्कि कम उत्पादकता वाले सेवा क्षेत्रों और अनौपचारिक गिग कामों में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं.

आज भारत की अर्थव्यवस्था दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही है. भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं में कौशल-प्रधान कामों में तेज़ वृद्धि हो रही है, जिस कारण खेती-बाड़ी जैसे कामों के निम्न-कुशल अतिरिक्त कामगार अपना काम गवां रहे हैं. वहीं दूसरी तरह, ज़रूरी बुनियादी ढांचे और पर्याप्त संस्थागत विकास न होने से विनिर्माण क्षेत्र ठहर सा गया है. नतीजतन, औपचारिक औद्योगीकरण का अभाव दिखने लगा है, जिसमें गिग अर्थव्यवस्था कम बाधाएं और टास्क-आधारित काम वाले एक तीसरे क्षेत्र के रूप में उभर रही है. भारत में अगले पांच वर्षों में इसके तीन गुना बढ़ने का अनुमान है. गीग कामों का पूरे देश के हर क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, और जो नए रोज़गार इसमें पैदा हो रहे है, उनमें से आधे से अधिक खुदरा, बिक्री व परिवहन क्षेत्र में हो रहे हैं.

गिग अर्थव्यवस्था तरक्क़ी का एक ‘स्प्रिंगबोर्ड’ हो सकती है या कम वेतन वाला ऐसा जाल, जो काम के प्रकार, आर्थिक साक्षरता, कौशल विकास और सुरक्षा पर निर्भर है.

हालांकि, इसके कई फ़ायदे हैं. यह आमदनी व रोज़गार के नए मौके पैदा करता है और पारंपरिक क्षेत्रों में नौकरी छिन जाने के बाद होने वाले नुक़सान को कम करता है. कोविड-19 महामारी के दौरान ही इसने एक सुरक्षा जाल की तरह काम किया है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, यह एल्गोरिदम के आधार पर कम लागत में कामगारों और नौकरियों का मिलान करके कंपनी की उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाता है. इस प्रकार, गिग अर्थव्यवस्था तरक्क़ी का एक ‘स्प्रिंगबोर्ड’ हो सकती है या कम वेतन वाला ऐसा जाल, जो काम के प्रकार, आर्थिक साक्षरता, कौशल विकास और सुरक्षा पर निर्भर है. हालांकि, इसके साथ कुछ गंभीर अनिश्चितताएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसका ज़िक्र आगे किया जाएगा. विकसित पश्चिमी देशों में भी गिग व्यवस्था के तहत कामगारों को मन-मुताबिक काम करने की छूट मिलती है, लेकिन वहां इसकी शुरुआत अलग तरह से हुई है. वहां यह औद्योगिकीकरण के बाद हुए बदलावों और प्रौद्योगिकी के उदय के साथ विकसित हुई है. इतना ही नहीं, वहां नवाचार और नियमन, दोनों अधिक मज़बूत हैं. उदाहरण के लिए, कई हाइपरफास्ट या ’10 मिनट’ में डिलीवरी करने वाले प्लेटफ़ॉर्म नियमों व कम मुनाफ़े के कारण बंद हो गए, जिससे यह भी पता चलता है कि उन बाज़ारों में एल्गोरिदम-संचालित उपभोक्ता मांग कमज़ोर है.

पिछले एक दशक में, भारत में सेवा देन वाले डिजिटल मंच तेज़ी से बढ़े हैं, जो नए युग के स्टार्टअप और उद्यमों की बढ़ती संख्या को दर्शाते हैं. यह क्षेत्र देश के जनसांख्यिकीय लाभांश और पर्याप्त श्रम आपूर्ति का लाभ उठाने को इच्छुक हैं. इस तरह के अधिकांश काम श्रम-प्रधान व सेवा-उन्मुख होते हैं और लॉजिस्टिक क्षेत्रों (जैसे: खाने-पीने और किराने की डिलीवरी, घर पर सैलून सुविधाएं, आर्थिक सेवाएं आदि) में तेज़ डिलीवरी में भरोसा करते हैं. जहां एक ओर इस तरह के मंचों ने श्रम बाज़ार में, जो पहले से ही बेरोज़गारी के दबाव से जूझ रहा है, युवाओं के लिए रोज़गार पैदा किए हैं, वहीं इसने कामगारों के कल्याण और आमदनी की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को भी उजागर किया है. यदि इसके फ़ायदों को किनारे कर दें, तो इन ऑनलाइन कामगारों को शोषण, एल्गोरिदम प्रबंधन से जुड़ी डिजिटल अनियमितताओं, अवैतनिक काम, अस्थिर आय, सामाजिक सुरक्षा तक सीमित पहुंच और असुरक्षित नौकरियों का भी सामना करना पड़ता है. और, जो गिग कामगार ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से नहीं जुड़े होते, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, उन पर तो कोई कानूनी निगरानी भी नहीं हो पाती.

जब बात नौकरी में तरक्क़ी पाने की आती है, तो गिग कामगारों के पास कौशल बढ़ाने का अवसर आमतौर पर बहुत अधिक नहीं होते और श्रम बाज़ार के निम्न आय वाले क्षेत्रों तक ही वे सिमटकर रह जाते हैं. कौशल की इस कमी से वे औपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़ी मुश्किल से शामिल हो पाते हैं. हालांकि कुछ ऐसे सुबूत भी हैं, जिसके मुताबिक, जो लोग प्लेटफ़ॉर्म आधारित काम करते रहते हैं, विशेष रूप से खान-पान डिलीवरी करने वालों की आमदनी में समय के साथ मामूली वृद्धि होती है, हालांकि यह बढ़ोतरी स्थिर नहीं रहती. इतना ही नहीं, भारत की मैक्रो-इकोनॉमिक्स इन चुनौतियों को और बढ़ा देती है. भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी अनौपचारिक क्षेत्र का दबदबा है और आय असमानता बनी हुई है. गिग कामगार मांग और आपूर्ति के संकट से मुश्किलों में पड़ सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी और नौकरी प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, श्रम-बल कम-कुशल और अधिक-कुशल नौकरियों के बीच सिमट रहा है, जिससे कई कामगार रोज़गार के निचले पायदान पर फंस जाते हैं.

राजस्थान (साल 2023) और कर्नाटक (साल 2025) के गिग कल्याण विधेयकों जैसे प्रयास हर राज्यों को करने चाहिए, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा लक्षित डिजिटल व आर्थिक विकास के माध्यम से कौशल की कमी को दूर करने में मदद करनी चाहिए.

इन सच्चाइयों को देखते हुए, भारत के गिग कामगारों को विकास की व्यापक तस्वीर में शामिल करना ज़रूरी है. नौकरी में तरक्क़ी के लिए उनको सक्षम बनाने, वास्तविक औपचारिकता को बढ़ावा देने और ऐसे सुरक्षा उपाय किए जाने की ज़रूरत है, जो गिग अर्थव्यवस्था को 2047 तक भारत के आर्थिक बदलाव का एक स्थायी और समावेशी स्तंभ बना सके.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिग अर्थव्यवस्था समावेशी और टिकाऊ बने, इसके लिए ‘ग्रे’ गिग क्षेत्र (जो अनौपचारिक क्षेत्र है) को औपचारिक बनाने, गिग कामगारों में तरक्क़ी के अवसर बढ़ाने और प्लेटफ़ॉर्मों पर रोज़गार-निर्माण व नवाचार में विविधता लाने के लिए नीतियां बनाने पर ध्यान देना होगा. इसके लिए ख़ास कानूनी व्यवस्था करनी होगी, जो कामगारों के अधिकारों की रक्षा करे, उनकी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करे और सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) पर आधारित, या यूं कहें कि इसे आगे बढ़ाते हुए प्लेटफ़ॉर्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करे. राजस्थान (साल 2023) और कर्नाटक (साल 2025) के गिग कल्याण विधेयकों जैसे प्रयास हर राज्यों को करने चाहिए, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा लक्षित डिजिटल व आर्थिक विकास के माध्यम से कौशल की कमी को दूर करने में मदद करनी चाहिए. अनुभवी गिग कामगारों को औपचारिक रोज़गार में शामिल करने में सहायता देनी चाहिए और इसके लिए नेशनल करियर सर्विस व राज्य कौशल मिशन जैसे मंचों का लाभ उठाना चाहिए. इन सबके साथ-साथ ज़रूरी यह भी है कि कामगारों के साथ मानवीय अनुबंध हों और डेटा में पारदर्शिता रहे.

जैसे-जैसे भारत साल 2047 के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, मन-मुताबिक काम और सुरक्षा को लेकर गिग अर्थव्यवस्था में तनाव बढ़ता दिख रहा है. हालांकि, इससे आमदनी के नए अवसर पैदा होते हैं, लेकिन इसके कामगारों के पास ऐसे काम नहीं होते, जो टिकाऊ हो और जिसमें तरक्क़ी के अवसर मिले. इस विकास को समावेशी बनाने के लिए, नीति निर्माताओं को ‘ग्रे’ कार्य-बल को औपचारिक बनाना होगा, श्रम सुरक्षा को मज़बूत करना होगा, कौशल विकास करना होगा और उनको अधिक मूल्य वाली नौकरियों के लिए तैयार करना होगा, ताकि मन-मुताबिक काम और सुरक्षा एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि सहभागी बनें.

(मनीष वैद्य ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में रिसर्च असिस्टेंट हैं)

(अमृता बीजू ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च इंटर्न हैं)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Manish Vaidya is a Research Assistant with ORF’s Centre for New Economic Diplomacy. His work centres on research and active engagement in applied economics, with a ...

Read More +