-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर भारत के सामने कदम उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील है: CPR और BLS की ट्रेनिंग से तैयार देश बनाइए जो आपात स्थिति में जान बचाने के हुनर से लैस हो.

Image Source: Getty

जब दिल का दौरा पड़ता है तो क्या उस समय आस-पास खड़े लोग मदद करने के लिए तैयार हैं? भारत में इसका ज़्यादातर उत्तर नहीं में है. लगभग 90 प्रतिशत कार्डियक अरेस्ट अस्पताल के बाहर (आउट-ऑफ-हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट या OHCA) होने के साथ जीवन बचाने वाले कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) के बिना भारत ख़ुद को सार्वजनिक स्वास्थ्य की तैयारी के मामले में कायाकल्प की तत्काल ज़रूरत की स्थिति में पाता है. जब हमने 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया, उस समय लोगों के जीवन, परिवारों और स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली पर स्ट्रोक के असर को उजागर करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ये हमें मार्मिक ढंग से एक बड़ी, अधिक परेशान करने वाली खामी की याद दिलाता है. ये खामी है गंभीर, जीवन को ख़तरे में डालने वाली आपात स्थिति का जवाब देने की हमारी तैयारी में सामूहिक कमी.

स्ट्रोक को लेकर भारत के आंकड़े इस आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं: देशव्यापी स्तर पर स्ट्रोक मौत का चौथा बड़ा कारण है जबकि दिव्यांगता का पांचवां सबसे बड़ा कारण. 1,00,000 में से 105-152 लोग इसकी चपेट में आते हैं (जो कि सालाना लगभग 14-21 लाख नए मामले हैं) और इसका सबसे गंभीर असर 65 या उससे अधिक उम्र के लोगों पर पड़ता है. इस बीमारी की सामाजिक-आर्थिक कीमत भी अधिक है जिसका नतीजा उच्च मृत्यु दर के रूप में सामने आता है. स्ट्रोक के एक महीने के भीतर लगभग 18 से 42 प्रतिशत लोगों की मौत हो जाती है जबकि जो लोग बच जाते हैं वो लंबे समय के लिए दिव्यांग हो जाते हैं. स्ट्रोक को लेकर चिंता इस वजह से और भी बढ़ जाती है क्योंकि आने वाले वर्षों में ये मामले और भी बढ़ने की आशंका है. इसका कारण भारत के लोगों की बढ़ती उम्र, बदलती लाइफस्टाइल और दिल से जुड़ी नई बीमारियों के ख़तरे का उभरना है.

स्ट्रोक को लेकर चिंता इस वजह से और भी बढ़ जाती है क्योंकि आने वाले वर्षों में ये मामले और भी बढ़ने की आशंका है. इसका कारण भारत के लोगों की बढ़ती उम्र, बदलती लाइफस्टाइल और दिल से जुड़ी नई बीमारियों के ख़तरे का उभरना है.

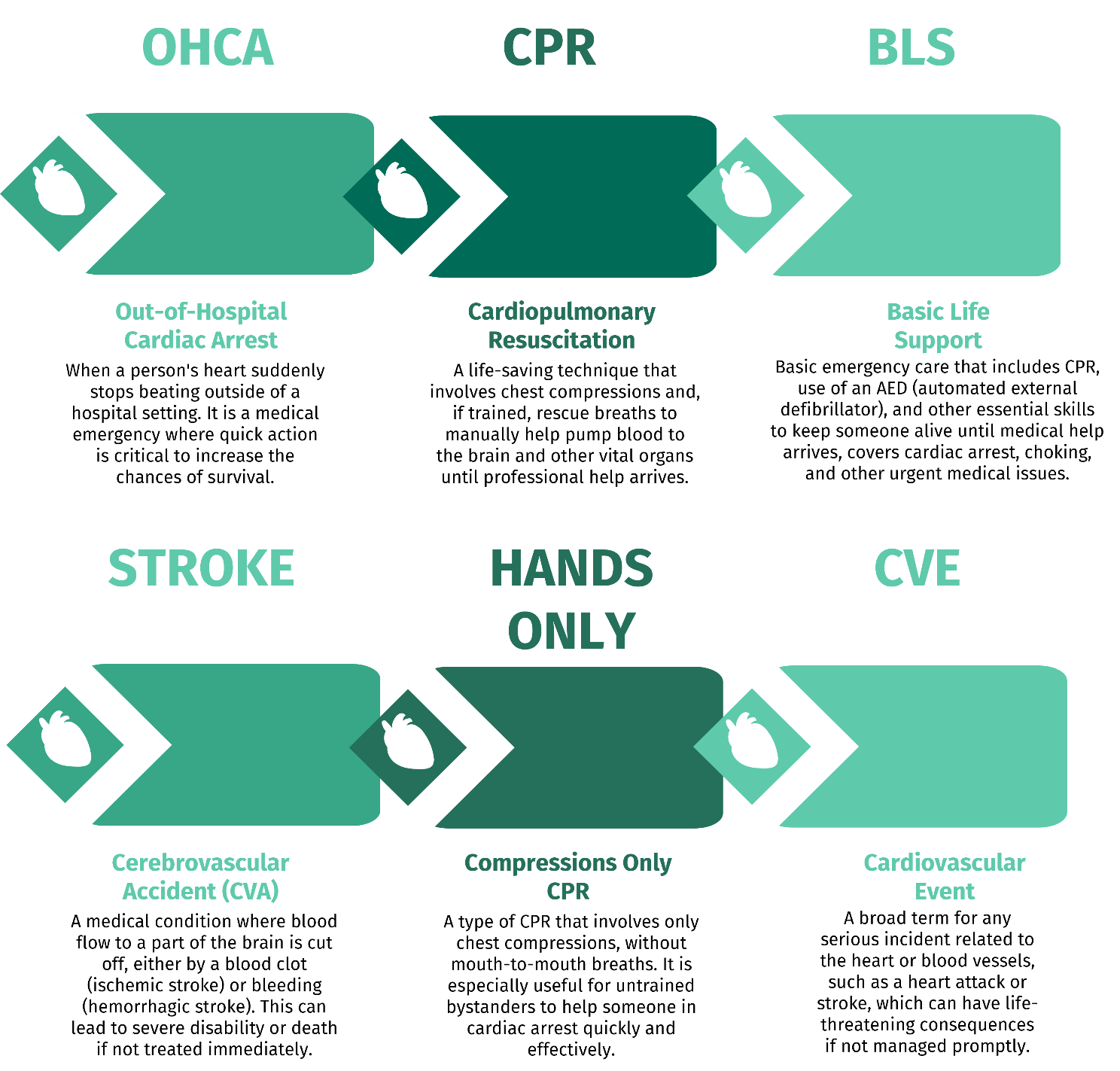

वैसे तो भारत ने हेल्थकेयर सेक्टर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने (कार्डियोवास्कुलर इवेंट या CVE) या स्ट्रोक के लक्षण दिखने की स्थिति में जवाब देने के लिए तैयारी बहुत कम है. तत्काल प्रतिक्रिया देने में ये खामी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक मुद्दे के बारे में बताती है: हमारी शिक्षा, काम-काज की जगह की नीतियों और सार्वजनिक संवाद में CPR और मूलभूत जीवन रक्षा सहायता (बेसिक लाइफ सपोर्ट या BLS) की ट्रेनिंग की कमी. नीचे का पहला रेखाचित्र इस संदर्भ में स्पष्टता के लिए CPR, BLS और OHCA समेत प्रमुख शब्दों का वर्णन करता है. CPR को केवल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स से आगे ले जाने और इसे जन चेतना में शामिल करने से लाखों लोगों को जीवन बचाने के हुनर के साथ तैयार किया जा सकता है.

रेखाचित्र 1: आपात तैयारी से जुड़े प्रमुख शब्द

भारत के राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि दिल से जुड़ी बीमारियों के मामलों और दूसरी आकस्मिक चोटों में लगातार और महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है. दूसरा रेखाचित्र, जो कि बार चार्ट रेस के रूप में दिखाता है, अलग-अलग कारणों से कई दशकों में मौत में बढ़ोतरी के लगातार बढ़ते रुझान को स्पष्ट रूप से दिखाता है. ये आंकड़े भारत को CPR के लिए तैयार रहने की सख्त ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं.

रेखाचित्र 2: CVE से हो सकने वाली सालाना मौतें, NCRB डेटा से संकलित

Source: https://public.flourish.studio/visualisation/19919571/

ये आंकड़े तुरंत कदम उठाने के मक़सद से मजबूर करने के लिए पर्याप्त हैं. भारत में आस-पास खड़े लोगों के द्वारा CPR देने की दर 1.3 प्रतिशत से 9.8 प्रतिशत के बीच है. अगर इसकी तुलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाए तो ये और भी चिंताजनक है. जिन देशों में आस-पास खड़े लोगों के द्वारा CPR देने की दर ज़्यादा है, वहां की सफलता के लिए अनिवार्य रूप से सार्वजनिक बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) की ट्रेनिंग ज़िम्मेदार है जिसमें मूल सार्वजनिक स्वास्थ्य कौशल के रूप में CPR पर ज़ोर दिया जाता है. ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शहरी लाइफस्टाइल- जैसे कि तनावपूर्ण माहौल, शारीरिक गतिविधि की कमी और खान-पान में बदलाव- दिल के दौरों को बढ़ाता है. भारत में 2 प्रतिशत से भी कम लोग औपचारिक रूप से CPR देने में प्रशिक्षित हैं. ऐसे में CPR को लेकर लोगों में बढ़ती जानकारी हर साल हज़ारों लोगों की जान बचा सकती है, इससे मेडिकल सहायता आने से पहले आस-पास खड़े लोगों के द्वारा CPR देने के लिए दखल की संभावना बढ़ जाती है.

भारत में आस-पास खड़े लोगों के द्वारा हस्तक्षेप करने की कम दर न केवल सामाजिक बल्कि शैक्षिक खामी को भी उजागर करती है. वैसे तो स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संगठनों, सरकारी निकायों और कुछ प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों ने CPR ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन ये प्रयास पहुंच और असर के मामले में सीमित रहे हैं. अक्सर वर्तमान कार्यक्रमों को सबके लिए अभिन्न और अनिवार्य जीवन बचाने के प्रशिक्षण के बदले विश्वविद्यालयों या चुनिंदा काम-काज की जगहों में सहायक मूल्यवर्धन (वैल्यू एड) या वैकल्पिक प्रशिक्षण के रूप में पेश किया जाता है. इसे बदलना होगा. भारत को ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो कई स्तरों- स्कूल और काम-काज की जगहों से लेकर सार्वजनिक संस्थानों तक- पर BLS ट्रेनिंग को जोड़ती हो.

दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो नॉर्वे और जापान जैसे देशों, जहां OHCA से बचने की दर उल्लेखनीय रूप से अधिक है, ने CPR ट्रेनिंग को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ दिया है. मौजूदा समय में भारत में OHCA से जान बचाने की दर कम बनी हुई है (<10 प्रतिशत). ये उन देशों में 20-30 प्रतिशत जान बचाने की दर के बिल्कुल विपरीत है जिन्होंने CPR को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है. स्कूलों में CPR सहायक कौशल से बढ़कर एक नागरिक होने की ज़िम्मेदारी में विकसित होगा और इससे बच्चों का रवैया कम उम्र में ही बनेगा ताकि वो बड़े होकर नागरिक होने के अपने कर्तव्य के मूलभूत हिस्से के रूप में CPR को स्वीकार करें.

वर्तमान में CPR ट्रेनिंग भारत के स्कूली पाठ्यक्रम से काफी हद तक गायब है और जहां है वहां उसे एक वैकल्पिक हुनर के रूप में देखा जाता है जो स्कूलों के द्वारा आवश्यक योग्यता की जगह अतिरिक्त गतिविधि के रूप में दिया जाता है. ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए. गणित और भाषा के कौशल की तरह CPR और BLS के बारे में भी बुनियादी जीवन कौशल के रूप में सोचना चाहिए. मौजूदा समय में CPR राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में ग्रेड 9 की स्वास्थ्य की किताब के हिस्से के रूप में उपलब्ध है. हर साल हज़ारों लोगों की जान बचाने की इसकी क्षमता को समझते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने पिछले दिनों निर्देश दिया कि उच्च शैक्षिक संस्थान BLS की ट्रेनिंग को अनिवार्य बनाएं. इस तरह जान को ख़तरे में डालने वाली आपात स्थिति का जवाब देने के लिए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित एक अध्ययन से इस सिफारिश को और मज़बूती मिली है. AIIMS के अध्ययन, जिस दौरान 15 स्कूलों में ग्रेड 6 से लेकर 12 तक पढ़ने वाले 4,500 छात्रों को ट्रेनिंग दी गई, से पता चला कि छात्र, विशेष रूप से उच्च कक्षा में पढ़ने वाले, ट्रेनिंग के बाद पूरी योग्यता से CPR दे सकते हैं. इन नतीजों के आधार पर विशेषज्ञों के एक समूह ने CPR प्रशिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ने और इस तरह CPR के हुनर को मूलभूत योग्यता के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित एक अध्ययन से इस सिफारिश को और मज़बूती मिली है.

2022 में सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने दिल का दौरा पड़ने के कारण होने वाली अधिक मौतों को कम करने के उद्देश्य से भारत में स्कूलों के लिए CPR ट्रेनिंग की आवश्यकता को लेकर लोकसभा में एक विधेयक का प्रस्ताव रखा. प्रस्तावित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को सरकार और विशेषज्ञों के एक निकाय का समर्थन प्राप्त होगा. इस विधेयक की मौजूदा स्थिति ज्ञात नहीं है. चूंकि शिक्षा समवर्ती विषयों की सूची में है, ऐसे में केंद्र सरकार के प्रयासों में मदद करते हुए ये क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से CPR ट्रेनिंग का अपना कानून बनाने का राज्यों के लिए भी एक अवसर हो सकता है. अमेरिका, जहां कई राज्यों ने सफलतापूर्वक ऐसे कानून पारित किए हैं जो स्कूलों में CPR ट्रेनिंग अनिवार्य बनाते हैं, से प्रेरणा लेकर भारतीय राज्य नीचे से ऊपर तक देश को CPR के लिए तैयार बनाने के उद्देश्य से इस तरह की स्थानीय पहल का नेतृत्व कर सकते हैं. BLS ट्रेनिंग केवल यूनिवर्सिटी और स्कूलों के लिए नहीं होनी चाहिए. BLS औद्योगिक कामगारों के लिए एक व्यावसायिक ज़रूरत होना चाहिए जो आम तौर पर अधिक ख़तरे के माहौल में काम करते हैं और ये काम-काज की जगह पर सुरक्षा नियमों के तहत आवश्यक होना चाहिए. CPR और BLS ट्रेनिंग को परिचालन की नीतियों में जोड़ने का काम कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों के लिए भी इसी तरह करना चाहिए.

वैसे तो चर्चा अक्सर केवल CPR पर केंद्रित होती है लेकिन जीवन रक्षा से जुड़े व्यापक उपायों यानी BLS के बारे में बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है. तथ्य यह है कि BLS ट्रेनिंग के तहत लोगों को दिल का दौरा पड़ने से जुड़ी प्रक्रियाओं के अलावा भी बहुत कुछ बताया जाता है जैसे कि दम घुटने, जलने और अचानक आघात से निपटने की जानकारी. ये ऐसा है कि आपात मामलों में कुछ ही मिनटों के भीतर सामान्य उपाय करने से किसी को दूसरी ज़िंदगी मिल सकती है. इसलिए ध्यान व्यापक प्रशिक्षण के एक मॉडल पर होना चाहिए जिसमें CPR देना, दम घुटने और स्ट्रोक की स्थिति में राहत पहुंचाना और मूलभूत फर्स्ट ऐड शामिल होता है. ये कदम पूरी तरह से CPR केंद्रित दृष्टिकोण से लेकर BLS दृष्टिकोण तक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों को न सिर्फ दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में बल्कि अलग-अलग तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए कौशल से लैस करता है.

भारत में सड़कों पर होने वाली लगभग आधी मौतों को रोका जा सकता है लेकिन चार में से तीन लोग दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस के द्वारा परेशान करने और लंबी कानूनी प्रक्रिया की आशंका से डर लगता है. हर साल सड़क हादसों में 2,00,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है. ये हर साल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को लगभग 3 प्रतिशत नुकसान के बराबर है. 2016 में मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने वालों के लिए कानून (गुड सेमेरिटन लॉ) लागू किया गया ताकि उन लोगों को कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके जो दुर्घटना पीड़ितों की मदद करते हैं और उन्हें अनावश्यक न्यायिक एवं प्रक्रिया से जुड़े बोझ से सुरक्षित किया जा सके. लेकिन बचाने वालों की सुरक्षा करने के लिए बनाए गए गुड सेमेरिटन लॉ के बारे में बहुत अधिक अज्ञानता और गलतफहमी भारत में एक बड़ी रुकावट साबित हो रही है. लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम इस डर को दूर कर सकते हैं और उन्हें भरोसा दे सकते हैं कि अगर वो किसी का जीवन बचाते हैं तो वो किसी भी तरह की परेशानी से सुरक्षित हैं.

सभी तरह के लोगों- अभिभावक, गर्भवती महिलाएं, शिक्षक, सार्वजनिक परिवहन के ड्राइवर और औद्योगिक कामगार- के बीच CPR और BLS ट्रेनिंग को मज़बूती से बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता होगी. देखभाल करने वाले नए लोगों को तैयार करना उन्हें बच्चों से जुड़ी संभावित स्थिति के लिए तत्पर कर सकता है जबकि स्कूली शिक्षकों की दोहरी स्थिति- शिक्षा देने वाले और संभावित जीवन बचाने वाला होने के कारण- स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है. एक पहल के हिस्से के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देशव्यापी CPR जागरूकता अभियान शुरू किया जिसका आयोजन आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने किया. इस एकदिवसीय ऑनलाइन CPR जागरूकता अभियान में छात्रों और प्रोफेशनल्स समेत अलग-अलग पृष्ठभूमि के 20 लाख से ज़्यादा भागीदार शामिल हुए.

भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है जहां BLS और CPR को विशेष लोगों के लिए हुनर की जगह सामाजिक नियम बनाकर उसके पास स्वास्थ्य के मामले में अधिक तैयारी करने की क्षमता है. वर्तमान में CPR को लेकर सार्वजनिक जानकारी का परिदृश्य गलत जानकारी से कमज़ोर होता है. ये गलत जानकारी अक्सर अच्छा लगने वाले वायरल कंटेंट के ज़रिए फैलती है जो ग़लत ढंग से उचित तौर-तरीकों को दिखाते हैं. इस तरह के कंटेंट अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे कंटेंट की आलोचना करने वाले हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के बारे में लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर सकते हैं. इसलिए CPR और BLS ट्रेनिंग को लेकर एक प्रमाण आधारित, मानकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है. आने वाले समय में मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों (एक्रेडिटेड प्रोग्राम) को विश्वसनीय, चिकित्सकीय रूप से मज़बूत तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें आसानी से पूरे देश में प्रचारित किया जा सकता हो.

जहां स्वास्थ्य से जुड़े आपात का जवाब देने के लिए तैयारी करना और सबके लिए एक समान स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, वहीं उन अहम पलों में प्रतिक्रिया देने में सक्षम लोगों को तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. CPR और BLS के मामले में तैयार भारत का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य देखभाल के एक लक्ष्य को पूरा करना नहीं होना चाहिए बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता भी होनी चाहिए जो देश की दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा से मेल खाती हो.

के एस उपलब्ध गोपाल ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन की हेल्थ इनिशिएटिव में एसोसिएट फेलो हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Dr. K. S. Uplabdh Gopal is an Associate Fellow within the Health Initiative at ORF. His focus lies in researching and advocating for policies that ...

Read More +