-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

ऊर्जा के क्षेत्रीय मूलभूत ढांचे में निवेश और आपसी निर्भरता को बढ़ावा देकर भारत का मक़सद आर्थिक विकास का आधार बेहतर बनाना, चीन के दबदबे का जवाब देना और दुनिया में अपनी हैसियत बढ़ाना है.

Image Source: Getty

पिछले दो दशकों के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भी ज़्यादा नाज़ुक हो गई है. क्योंकि, विदेशों से ऊर्जा का आयात 2002 में भारत की कुल ऊर्जा ज़रूरत के 18 प्रतिशत से दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 2022 में 40 प्रतिशत पहुंच गया था. हालांकि, इसी दौरान भारत ने अपने ऊर्जा साझीदारों की तादाद 14 से बढ़ाकर 32 भी कर ली थी. भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज़ से ऊर्जा की आपूर्ति और इसमें विविधता काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अपनी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत होगी, जो इस वक़्त लगभग 8 प्रतिशत सालाना की दर से विकास कर रही है.

भारत सरकार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में पनबिजली परियोजनाओं और सोलर पार्क जैसे हरित ऊर्जा के मूलभूत ढांचों का निर्माण करके इन लक्ष्यों को अपनी नेबरहुड फर्स्ट विदेश नीति के साथ ही साथ हासिल करने की कोशिश कर रही है.

अपनी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने के लिए भारत सरकार की रणनीति का एक अहम स्तंभ ऊर्जा की आपूर्ति को ‘पास पड़ोस’ से पूरा करना और देश की ग्रिड को हरित ऊर्जा वाला बनाना है. भारत सरकार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका में पनबिजली परियोजनाओं और सोलर पार्क जैसे हरित ऊर्जा के मूलभूत ढांचों का निर्माण करके इन लक्ष्यों को अपनी नेबरहुड फर्स्ट विदेश नीति के साथ ही साथ हासिल करने की कोशिश कर रही है. इसके लिए भारत इन देशों के राष्ट्रीय ऊर्जा ढांचे को भारत के साथ जोड़ रहा है, ताकि इन देशों में पैदा हो रही अतिरिक्त ऊर्जा को भारत को निर्यात किया जा सके. इस लेख में हम दक्षिण एशिया में भारत के ऊर्जा सहयोग का विश्लेषण करेंगे, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने में इसके असर का मूल्यांकन करेंगे और दक्षिण एशिया में अपने ऊर्जा संबंध बढ़ाने के भारत के तर्क की भी समीक्षा करेंगे.

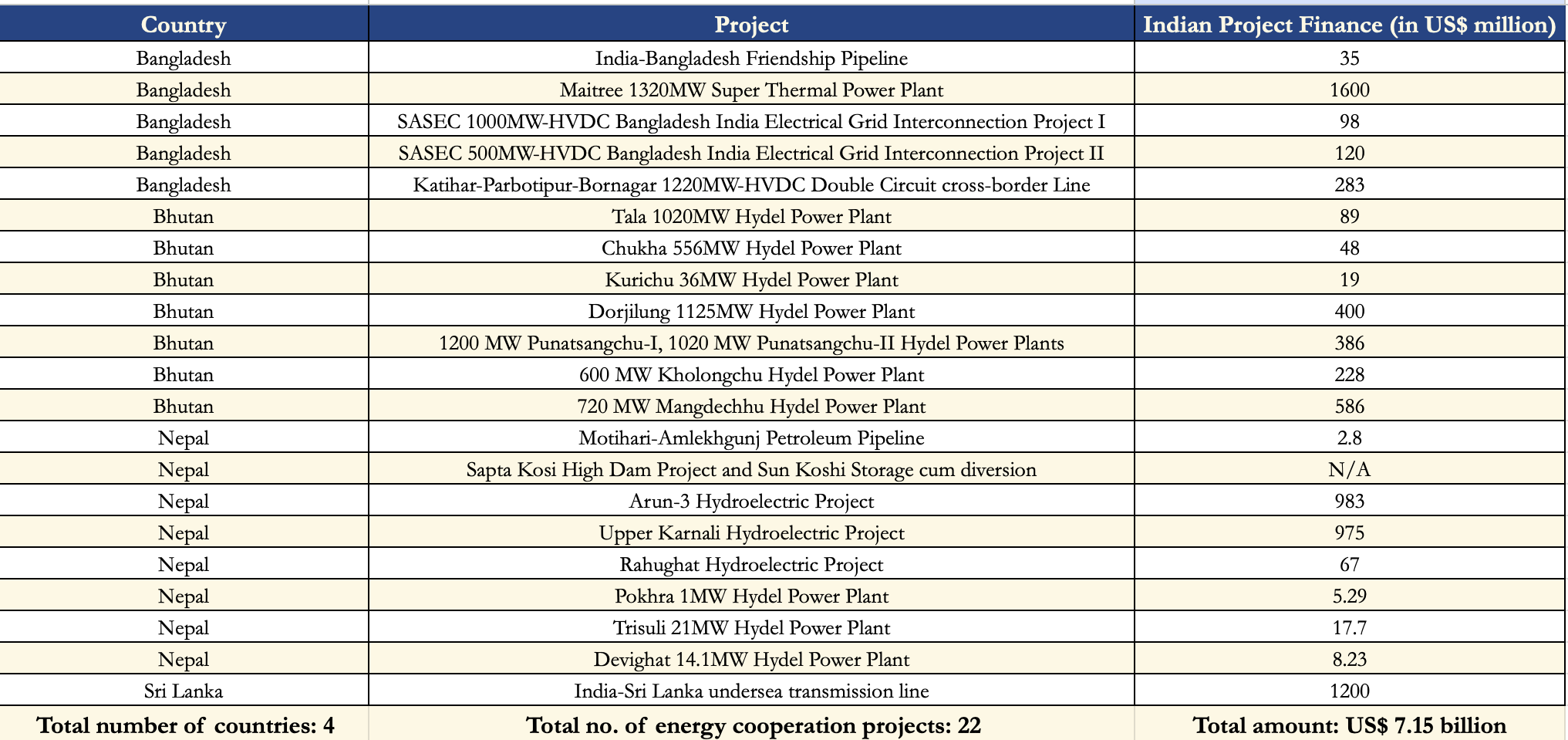

2005 के बाद से पड़ोस के देशों को विकास में भारत की सहायता में नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी हो रही है और ये सालाेना 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 2005 के 96.8 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023 में 7.6 अरब डॉलर पहुंच गया था. भारत 1991 के आर्थिक सुधारों की वजह से ऐसा कर सका, जिनके कारण लगातार एक दशक तक भारत की आर्थिक विकास दर काफ़ी तेज़ रही थी. इससे भारत को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ गहरी और ज़्यादा अर्थपूर्ण आर्थिक साझेदारी करने की क्षमता बढ़ाने में मद मिली. ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने 2005 से 2023 के बीच पड़ोसी देशों को 7.15 अरब डॉलर की रक़म क़र्ज़, निवेश या फिर लंबी अवधि के रियायती क़र्ज़ के तौर पर दी, ताकि वो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल (Table 1 देखें) के साथ सहयोग बढ़ा सके. ऊर्जा क्षेत्र के विकास में भारत का सहयोग सीमा के आर-पार बिजली की लाइन बनाना, पनबिजली परियोजनाएं लगाना, तेल और गैस की पाइप लाइन बिछाना और ग्रिडों को आपस में जोड़ने के लिए समुद्र के भीतर केबल डालना शामिल है. भारत द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई ये ज़रूरी परियोजनाएं हैं, क्योंकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा के समीकरणों के नज़रिए से काफ़ी अहम हैं और इन देशों में ट्रांसमिशन की लाइनों या पनबिजली परियोजनाओं का विकास करने से भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ऊर्जा का व्यापार कर पाना आसान होता है. इसी वजह से इन सभी देशों के बीच बिजली का व्यापार 2016 में 2 अरब यूनिट से बढ़कर 2023 में 8 अरब यूनिट पहुंच गया था.

Table 1: दक्षिण एशिया में भारत की वित्तीय सहायता वाली ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की प्रमुख परियोजनाएं (2005-2023)

Source: The Ministry of Power, GoI, the Ministry of External Affairs, GoI and the EXIM Bank of India

ऊर्जा के मूलभूत ढांचे के विकास में नेपाल के साथ भारत के सहयोग की कोशिशें, दोनों देशों के बीच 25 साल के दूरगामी बिजली ख़रीदने के समझौते के तौर पर सामने आईं, जहां भारत 2030 तक नेपाल से हर साल 10 हज़ार मेगावाट पनबिजली ख़रीदेगा. वित्त वर्ष 2022 में भारत ने नेपाल से 1500 गीगावाट बिजली का आयात किया था. भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा की साझेदारी आपसी तालमेल वाली है. भारत के सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तर के राज्य ऊर्जा की कमी वाले हैं और दूसरे दर्जे के शहरों में बिजली कटौती की समस्या आम है. इस वक़्त नेपाल में 100 से ज़्यादा पनबिजली परियोजनाएं हैं और 150 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. नेपाल में इतने बड़े पैमाने पर तेज़ी से पनबिजली उत्पादन की क्षमता के विकास से नेपाल के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली होगी, जिसका इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश जैसे बिजली की कमी वाले पड़ोसी देश कर सकते हैं.

इसी तरह, भूटान और भारत भी अपनी ऊर्जा संबंधी साझेदारी से लाभ उठा सकते हैं. वित्त वर्ष 2022 में भारत ने भूटान से 8.3 करोड़ डॉलर क़ीमत में 1500 मेगावाट बिजली ख़रीदी थी. ये आयात भूटान की पनबिजली बनाने की 70 फ़ीसद क्षमता के बराबर है. भूटान इस समय विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों और भारत जैसे द्विपक्षीय साझीदारों के साथ मिलकर अपनी पनबिजली की स्थापित क्षमता (2.3 गीगावाट) को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे बिजली की कमी वाले देशों को बिजली बेच सके.

बांग्लादेश के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग मुख्य रूप से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) के ज़रिए आयात करना और बिजली के ट्रांसमिशन का हाल ही में विकसित किया गया नेटवर्क शामिल है.

बांग्लादेश के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग मुख्य रूप से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) के ज़रिए आयात करना और बिजली के ट्रांसमिशन का हाल ही में विकसित किया गया नेटवर्क शामिल है. भारत, भूटान और नेपाल को अपनी सीमा से होकर बांग्लादेश के साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि पूरे दक्षिण एशिया में ऊर्जा की कनेक्टिविटी बढ़ सके.

ऊर्जा के मूलभूत ढांचे के विकास में भारत का पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल को भारत से जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है. दक्षिण एशिया के लिए भारत का कनेक्टिविटी का जो विज़न है, वो इन देशों को भौतिक मूलभूत ढांचे के साथ साथ नीतिगत तालमेल से भी जोड़ने का है. लंबी अवधि में भारत की योजना बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ एक मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारे की स्थापना करने की है. भू-राजनीतिक और भू-सामरिक सहमति के अलावा इन देशों के बीच आर्थिक गलियारा बनाने के लिए आर्थिक तत्व भी पूरक का काम करते हैं, ताकि इन सभी देशों को आपसी तौर पर अधिक नजदीक से जोड़कर तालमेल बढ़ाया जा सके. बांग्लादेश और भारत में बिजली की कमी है. दोनों ही देश अपने ऊर्जा उत्पादन के समीकरण में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर है. वहीं, भूटान और नेपाल हर साल अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा करते हैं.

दक्षिण एशिया में भारत की विकास में साझेदारियां, इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुक़ाबला करने का भी एक ज़रिया हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुत देशों में मूलभूत ढांचे के विकास के कार्यक्रम यानी बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत 2013 से 2023 के दौरान दक्षिण एशिया में चीन ने लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश किया है ताकि अहम आर्थिक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत ढांचे का विकास किया जा सके. इस वजह से दक्षिण एशिया में चीन का भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व बढ़ा है और वो इस इलाक़े में विकास के एक प्रमुख साझीदार के तौर पर देखा जाता है. इत्तिफ़ाक़ से पूरे दक्षिण एशिया में BRI के तहत किए गए कुल निवेश में से 54 अरब डॉलर की रक़म बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में ऊर्जा का मूलभूत ढांचा विकसित करने में ख़र्च की गई थी. इस इलाक़े में चीन के ऊर्जा क्षेत्र के निवेश, भारत की तरह उसकी ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति के तहत किए जा रहे हैं. चीन का इरादा है कि वो अपने दक्षिणी एशियाई साझीदारों से ऊर्जा का आयात करने के लिए ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को विकसित करे. भारत के साथ चीन का सीमा विवाद इस क्षेत्र में दबदबे की प्रतिद्वंदिता भी दक्षिण एशिया और ख़ास तौर से पाकिस्तान और अब मालदीव में विकास के लिए चीन की पहल की एक वजह है, जिसके तहत चीन दक्षिण एशियाई देशों के सामने ख़ुद को भारत+1 के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है.

2013 में BRI की शुरुआत के बाद से दक्षिण एशिया में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 47.3 प्रतिशत के बराबर है. BRI के तहत दक्षिण एशिया में चीन की बुनियादी ढांचे के विकास की प्रमुख परियोजनाओं में नेपाल में वेस्ट सेती बांध और अपर त्रिशुली पनबिजली परियोजना; बांग्लादेश में पेयरा, पटुआखली और बारीसाल में बिजली की परियोजनाएं और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पाकिस्तान में स्थापित की जा रही बिजली उत्पादन की 15 परियोजनाएं हैं, जिनमें लगभग 15 अरब डॉलर के निवेश किए गए हैं. इस समय चीन और भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में समुद्र में ऊर्जा के संसाधन विकसित करने की होड़ लगा रहा है, तो नेपाल में दोनों देश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिद्वंदी हैं. वहीं, मालदीव में चीन समर्थक सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच नज़दीकी बढ़ी है और भारत विरोधी जज़्बात में भी इज़ाफ़ा हुआ है. चीन के BRI का मुक़ाबला करने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों को विकास में सहायता को बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिहाज़ से इन देशों की बहुत अधिक भू-राजनीतिक और भू-सामरिक महत्ता है. ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ाया गया क़दम है. ये ऐसी चीज़ है जो इस इलाक़े में चीन के बढ़ते दबदबे के ख़िलाफ़ एक मज़बूत दांव हो सकती है.

इस समय चीन और भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में समुद्र में ऊर्जा के संसाधन विकसित करने की होड़ लगा रहा है, तो नेपाल में दोनों देश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिद्वंदी हैं.

दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग उसकी विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ है. ऊर्जा के क्षेत्रीय मूलभूत ढांचे में निवेश करके और आपसी निर्भरता बढ़ाकर भारत की कोशिश ये है कि वो आर्थिक विकास को रफ़्तार दे, चीन के बढ़ते दबदबे का मुक़ाबला करे और दुनिया में अपनी छवि बेहतर बनाए. भू-राजनीतिक तनाव और आपस में टकराने वाले हितों जैसी चुनौतियां तो बनी हुई हैं. लेकिन, ऊर्जा क्षेत्र से सभी पक्षों को होने वाले लाभ भी स्पष्ट ही हैं. आज जब भारत विश्व मंच पर लगातार उभर रहा है, तो उसकी ऊर्जा कूटनीति आने वाले समय में इस इलाक़े का भविष्य तय करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Prithvi Gupta was a Junior Fellow with the Observer Research Foundation’s Strategic Studies Programme. He worked out of ORF’s Mumbai centre, and his research focused ...

Read More +