-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

भारत के शहरों में परिवहन सेक्टर पर नज़र डालें तो पैदल चलने वालों की जगह पर अपनी गाड़ियों से चलने वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती रही है. इसी के चलते शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है. हालांकि, कई मामलों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावज़ूद चुनौतियां क़ायम हैं.

Image Source: Getty

जैसे-जैसे भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है और लोगों की आर्थिक प्रगति हो रही है, वैसे-वैसे शहरों में रहने वालों के पास आने-जाने के लिए अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है. इसने कहीं न कहीं शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. ज़ाहिर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली देखा जाए तो न केवल निजी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करती है, बल्कि सड़कों पर यातायात की भीड़-भाड़ पर लगाम लगाने में भी सहायता करती है. इतना ही नहीं, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जहां संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, वहीं वर्ष 2070 तक 'नेट-ज़ीरो’ कार्बन उत्सर्जन के भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिहाज़ से भी बेहद अहम है.

अगर भारत के शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बारीक़ी से नज़र डाली जाए, तो स्पष्ट हो जाता है कि इसमें पैदल यात्रियों की ज़रूरतों की अनदेखी की गई है, जबकि गाड़ियों के परिवहन को अधिक तवज्जो दी गई है. यही वजह कि भारत के ज़्यादातर शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या तो नाकाफ़ी है या फिर अच्छी तरह से विकसित नहीं है. वर्ष 2006 की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP) ने राष्ट्रीय स्तर पर शहरों में परिवहन सेवाओं की स्थिरता को बढ़ावा देने एवं शहरों के भीतर ट्रांसपोर्ट सेवाओं को मज़बूती देने के लिए कई पहलों की शुरुआत की. एक अहम बात यह है कि शहरों में सार्वजनिक परिवहन के जो नए माध्यम विकसित भी किए जाते हैं, उनमें शहरों में पहले से मौज़ूद साधनों के साथ परिचालन, संस्थागत और सूचनात्मक स्तर पर कोई सामंजस्य नहीं होता है. इसके अलावा, भारत के तमाम शहरों में ट्रांसपोर्ट के विभिन्न माध्यमों के बीच न तो कोई तालमेल हैं और न ही उनके किराए में ही कोई समानता दिखाई देती है. दरअसल, सार्वजनिक परिवहन के इन साधनों के बीच तालमेल होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि सार्वजनिक परिवहन के ये अलग-अलग माध्यम किराए और सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से होड़ करते नज़र आते हैं. इसके अलावा, शहरों में पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल चलाने वालों के लिए अलग से लेन जैसे नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (एनएमटी) बुनियादी ढांचे की भी कमी है. इसके फलस्वरूप, शहरी परिवहन प्रणाली न सिर्फ़ अस्थिर बनी हुई, बल्कि इसमें सामंजस्य का भी पूरा अभाव है.

सार्वजनिक परिवहन के इन साधनों के बीच तालमेल होना चाहिए, लेकिन होता यह है कि सार्वजनिक परिवहन के ये अलग-अलग माध्यम किराए और सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से होड़ करते नज़र आते हैं.

इस लेख में केंद्र सरकार के शहरी नियोजन एवं सार्वजनिक परिवहन से जुड़े केंद्र सरकार के 49 दस्तावेज़ों के व्यापक आंकड़ों और जानकारी को जुटाकर उनकी गहन जांच-पड़ताल की गई है. इसके साथ ही, शहरों में परिवहन नियोजन से जुड़ी रणनीतियों को लेकर भारत द्वारा अमल में लाई जाने वाली नीतियों एवं उनकी ज़मीनी प्रगति के बारे में भी विस्तृत पड़ताल की गई है. इस लेख में जिन 49 दस्तावेज़ों को गहन अध्ययन किया गया है, उनमें से 20 योजनाओं, मिशनों या परियोजनाओं से संबंधित थे; 11 दस्तावेज़ विभिन्न नियम-क़ानूनों और मापदंडों से संबंधित थे, जबकि सात दस्तावेज़ों में शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए दिशा-निर्देश का उल्लेख किया गया था; छह दस्तावेज़ों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी गई थी, और पांच दस्तावेज़ों में शहरी परिवहन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का संपूर्ण ब्यौरा दिया गया था.

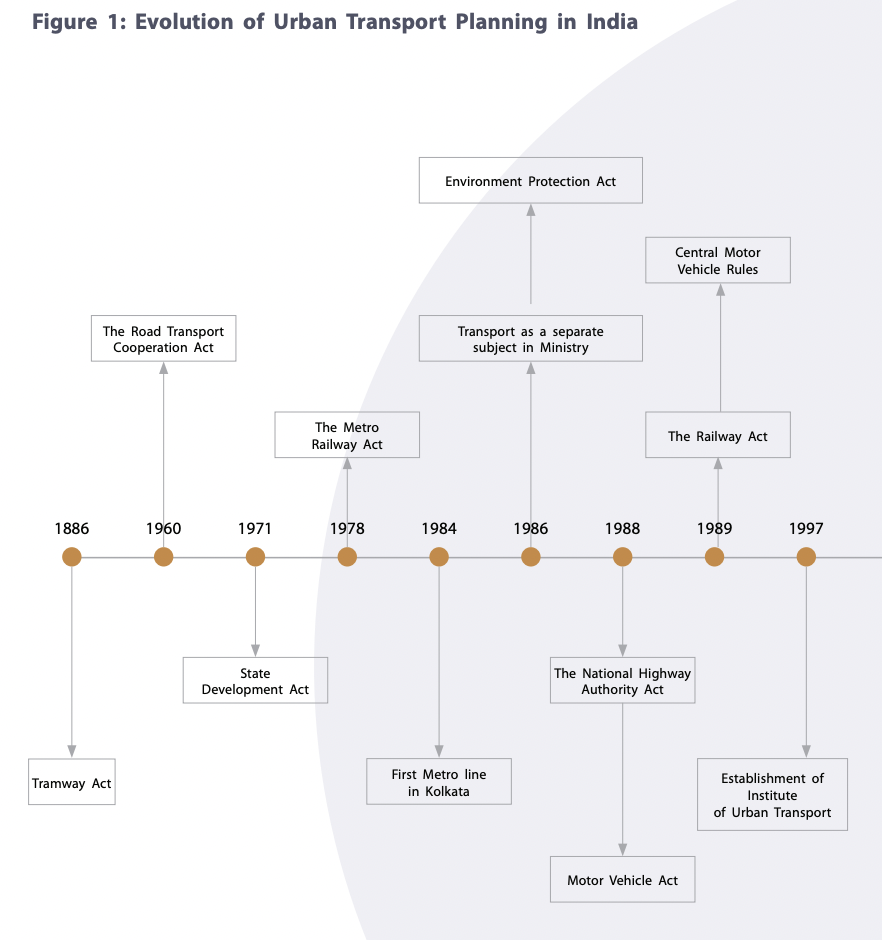

चित्र 1 – भारत के अलग-अलग शहरों में परिवहन नियोजन रणनीतियों का प्रमुख दृष्टिकोण

स्रोत: लेखक द्वारा वर्ष 1880 से 2020 तक के सरकारी दस्तावेज़ों का अध्ययन कर तैयार किया गया.

भारत में परिवहन नियोजन काफ़ी पहले से होता आया है और 18वीं शताब्दी के दस्तावेज़ों को खंगालने से यह पता भी चलता है. यह वो दौर था, जब देश के बंबई (अब मुंबई), कलकत्ता (अब कोलकाता), मद्रास (अब चेन्नई), दिल्ली और कानपुर शहरों में लोगों के सुगम आवागमन के लिए ट्रामवे का संचालन किया जाता था. शहरों में चलने वाली इस ट्रामवे को 1886 के ट्रामवे अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया था. इसकी प्रकार से देश में ट्रामकार की शुरुआत वर्ष 1898 में हुई थी. भारत में वर्ष 1914 में मोटर वाहन अधिनियम लाया गया था. इसके बाद, 1939 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया. इस संशोधन का मकसद सड़क परिवहन और रेलवे के बीच अच्छी सेवाएं देनो को बढ़ावा देना था. इसके अलावा, माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन की निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय व राज्य परिवहन प्राधिकरणों का भी गठन किया गया था.

इस अधिनियम ने सड़क परिवहन सेवाओं में पब्लिक सेक्टर की भागीदारी के रास्ते खोले. इसकी वजह से अलग-अलग राज्यों की सरकारों को अपने राज्य में सड़क परिवहन निगमों की स्थापना करने का अधिकार मिला.

सड़क परिवहन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए देश में रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट-1950 लाया गया. इस अधिनियम ने सड़क परिवहन सेवाओं में पब्लिक सेक्टर की भागीदारी के रास्ते खोले. इसकी वजह से अलग-अलग राज्यों की सरकारों को अपने राज्य में सड़क परिवहन निगमों की स्थापना करने का अधिकार मिला. इससे जहां राज्य को अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवाएं चलाने की अनुमति मिली, वहीं शहरों के भीतर इंटरसिटी बसें संचालित करने की भी मंजूरी मिली. इस क़ानून की वजह से सड़क परिवहन पर एक लिहाज़ से सरकार का ही एकाधिकार हो गया, वहीं कुछ निजी ऑपरेटरों को गाड़ियां चलाने का अधिकार मिल गया. 1988 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया और इसमें लाइसेंसिंग, पंजीकरण, वाहन नियंत्रण और राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया. बाद में इस अधिनियम को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के माध्यम से और सशक्त किया गया.

कोलकाता में रेलवे को सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन बनाने के मकसद से वर्ष 1970 में मास रेल ट्रांज़िट सिस्टम (MRTS) विकसित करने पर काम शुरू किया गया. इसके बाद वहां मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 आया, उसने भी एमआरटीएस को मज़बूत किया. इसके पश्चात रेलवे एक्ट 1989 के ज़रिए कोलकाता में रेलवे परिचालन का मानकीकरण किया गया. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अधिनियम, 1988 ने हाईवे विकसित करने में न केवल निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया, बल्कि राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को भी सुगम बनाया. इतना ही नहीं, इस अधिनियम के तहत हाईवे के निर्माण में देश की क्षेत्रीय परिवहन सेवाओं एवं शहरों के भीतर संचालित होने वाली परिवहन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया. हालांकि, इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए जो भी क़दम उठाए गए वे नाकाफ़ी थे.

बड़े शहरों की परिवहन आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्ष 1986 से इसे क्षेत्रीय परिवहन से अलग करने की नीति अपनाई जा रही है. राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ज़िम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने संभाली है. मंत्रालय द्वारा दो अहम क़दम उठाए गए हैं. पहला क़दम है 1997 में इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट की स्थापना, ताकि शहरी परिवहन नियोजन से संबंधित क्षमता निर्माण किया जा सके और तकनीक़ी विशेषज्ञता विकसित की जा सके. मंत्रालय द्वारा उठाया गया दूसरा क़दम था वर्ष 2006 में NUTP यानी राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार करना. इस नीति सिर्फ़ सड़कों के विस्तार को ही प्राथमिकता में नहीं रखा, बल्कि समन्वित परिवहन नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक परिवहन निवेश के साथ-साथ गैर-मोटर चालित परिवहन यानी फुटपाथ व साइकिल लेन आदि के निर्माण में भी निवेश को प्रमुखता दी. इसके अलावा, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति ने परिवहन के टिकाऊ माध्यमों, यानी पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों एवं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया. इस पॉलिसी के अंतर्गत उठाए गए क़दमों को पिछले दो दशकों में मेट्रो रेल पॉलिसी 2017, ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2017, और ऑटो फ्यूल विजन एंड पॉलिसी 2025 जैसी सहायक नीतियों के माध्यम से मज़बूती प्रदान की गई है.

देश में समन्वित परिवहन नियोजन को सशक्त करने के मकसद से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा एक चरणबद्ध प्रक्रिया को अमल में लाया गया है. जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करना, परिवहन से जुड़े शोध के लिए पैसों का समुचित इंतज़ाम करना, किसी शहर में परिवहन के जुड़े व्यापक समन्वय के लिए युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) की स्थापना करना, शहरों में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए सुविधाएं जुटाना, शहरों में बाइक साझा करने जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना आदि. इसके अलावा इनमें व्यापक मोबिलिटी योजनाओं को बनाना और उनकी नियम व शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना भी शामिल है. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं, ताकि शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने लोगो को पर्यावरण अनुकूल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहरों में सार्वजनिक परिवहन के माध्यमों एवं परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए कुछ ख़ास मापदंड भी निर्धारित किए हैं. साथ ही शहरों में चलने वाली बसों एवं मेट्रो-नियो एवं मेट्रो-लाइट जैसी उभरती मेट्रो रेल प्रणालियों के बारे में भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

अगर भारत के शहरी परिवहन इकोसिस्टम की बात की जाए, तो यह काफ़ी व्यापक है और इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ है. इस पारिस्थिकी तंत्र में लोगों की आवाजाही के कई सारे विकल्प, फुटपाथ एवं साइकल लेन जैसे बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली एवं सड़कों की कनेक्टिविटी शामिल हैं. एक और बात है कि भारत के शहरों में ट्रांसपोर्ट से जुड़े साधनों के विकास को लेकर राजनीति बहुत होती है. यानी राजनीतिक फायदे के लिए शहरी क्षेत्रों में परिवहन की बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं. इसका नतीज़ा यह होता है कि शहरों में परिवहन प्रणाली बेतरतीब हो जाती है और उसमें स्थिरता व सामंजस्य कतई नहीं होता है.

कुल मिलाकर भारत में शहरी विकास से जुड़ी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना कहीं न कहीं राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है

पिछले दो दशकों के दौरान भारत में पारस्परिक रूप से सहयोगी एवं पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए नीतियों तो कई सारी बनाई गईं हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन्हें लागू करने में वो इच्छाशक्ति नहीं दिखाई दी, जिसकी ज़रूरत थी. इतना ही नहीं, देश के शहरों में परिवहन सेक्टर से जुड़ी जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उनमें समन्वय की कमी होती है. ज़ाहिर है कि इस नज़रिए की वजह से जो भी कोशिशें की जाती हैं, वो शहरी परिवहन से जुड़ी चुनौतियों का मुक़ाबला करने में नाक़ाम हो जाती हैं. एक और अहम बात यह है कि भारत का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार का है, जिसमें राज्यों की सरकारों एवं केंद्र के पास परिवहन से संबंधित नीतियों और योजनाओं को तैयार करने की ज़िम्मेदारी होती है. इस प्रशासनिक ढांचे में शहरों से जुड़ी नीतियों एवं योजनाओं को बनाने की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की होती है. जहां तक केंद्र सरकार की बात है, तो उसकी ज़िम्मेदारी राज्यों की योजनाओं के बारे में रणनीति तैयार करने, दिशा-निर्देश जारी करने, विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने एवं राष्ट्रीय स्तर पर क़ानून बनाने और वित्तीय मदद देने के लिए सहयोग करने की होती है. कुल मिलाकर भारत में शहरी विकास से जुड़ी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना कहीं न कहीं राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है. इस वजह से देश में अलग-अलग शहरों में परिवहन से जुड़ी नीतियों एवं योजनाओं में कोई समानता नहीं दिखाई देती है.

ज़ाहिर है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं को बनाने और संचालित करने में कई हितधारकों की भूमिका होती है. ये हितधारक शहरी परिवहन की गुणवत्ता और परिवहन से जुड़े व्यापक बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं, साथ ही परिवहन से जुड़ी सेवाओं पर भी असर डालते हैं. ऐसे में निश्चित रूप से अगर परिवहन से संबंधित नीतियों को ठीक प्रकार से लागू करना है, तो इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है, तभी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है. हालांकि, कई बार तमाम किरदारों के होने की वजह से शहरी परिवहन को सुधारने के लिए जो भी कोशिशों की जा रही होती हैं, उनकी राह में रोड़े अटकने लगते हैं. गौरतलब है कि ऐसे हालातों में लक्ष्य को हासिल करने के लिए न सिर्फ़ नए तौर-तरीक़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है, बल्कि बाधाएं दूर करने के लिए समुचित समाधान भी तलाशने होते हैं. भारत में टिकाऊ परिवहन के लिए न तो क़ानूनों की कमी है और न ही सरकारी योजनाओं की, लेकिन अक्सर इन क़ानूनों और योजनाओं में इसका कोई स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं होता है कि टिकाऊ परिवहन को हासिल करने के लिए क्या करना होगा और किस रास्ते पर चलना होगा. इतना ही नहीं, देश में टिकाऊ परिवहन को लेकर विभिन्न संस्थानों एवं मंत्रालयों के बीच भी कोई समन्वय नहीं है, जिससे परियोजनाओं की निगरानी में दिक़्क़त आती है. कुल मिलाकर शहरी परिवहन में सुधार से जुड़ी नीतियों को ज़मीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क की आवश्यकता है.

शहरों में परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार के दौरान वॉल्यूम कैपेसिटी रेशियो यानी प्रति घंटे यातायात की मात्रा और क्षमता के अनुपात, या कहें कि भीड़ भाड़ का आकलन करने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है.

इसके अलावा, शहरी परिवहन में सुधार से जुड़ी योजनाओं के सामने आर्थिक कठिनाईयां भी आती हैं. अक्सर शहरी ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि इनके विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है. ज़ाहिर है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास अपने स्तर पर अतिरिक्त राजस्व जुटाने का कोई अधिकार नहीं होता है और इससे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में परेशानी पैदा होती है. इसलिए, देश में शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण बेहद ज़रूरी है. ऐसा होने पर ही ये निकाय शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में सक्षम हो पाएंगे. गौरतलब है कि अगर शहरी निकायों को सशक्त किया जाता है, तो निश्चित तौर पर वे न केवल अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, उसका विस्तार करने, साथ ही लोगों को बेहतर टिकाऊ सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे.

इसके अतिरिक्त, शहरों में परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार के दौरान वॉल्यूम कैपेसिटी रेशियो यानी प्रति घंटे यातायात की मात्रा और क्षमता के अनुपात, या कहें कि भीड़ भाड़ का आकलन करने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. शहरों में परिवहन को सुगम बनाने के नाम पर देश में सड़कों, फ्लाईओवर और अंडरपास के विस्तार व निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि सार्वजनिक परिवहन के माध्यमों के विकास और पैदल या साइकिल सवारों के लिए सुविधाएं विकसित करने की अनदेखी की गई है. शहरों में टिकाऊ परिवहन परियोजनाओं को शुरू करने में देरी के पीछे कई और वजहें भी हैं, जिसमें, शहरों में इनके लिए भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ी चुनौती है. ज़ाहिर है कि इसने भी शहरों में परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में दिक़्क़तें पेश की हैं.

अगर, शहरों में टिकाऊ अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रणाली को स्थापित करना है, तो इसके लिए न केवल रणनीतिक तरीक़े से निवेश करने की ज़रूरत है, बल्कि ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है, जो एक तरफ शहर की ज़रूरतों को पूरा करने वाली हो, साथ ही साथ पैदल और साइकिल चलाने वालों के लिए भी सुविधाएं देने वाली हो. शहरों में टिकाऊ परिवहन प्रणाली के विकास में एक ओर इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस इलाक़े की क्या ज़रूरत है और लोगों की क्या मांग है, दूसरी ओर शहरी परिवहन से संबंधित योजनाओं को बनाने में वहां के लोगों के राय-विचार को प्रमुखता दी जानी चाहिए. कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि अगर शहरों में कनेक्टिविटी का विस्तार करना है और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाना है, तो इसके लिए इस प्रकार के नीतिगत सुधारों की बहुत ज़रूरत होगी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, निजी परिवहन, पैदल चलने और साइकिल चलाने समेत परिवहन के सभी माध्यमों को बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने वाले हों, साथ ही एकीकृत परिवहन नियोजन पर बल देते हों.

यह लेख “भारत के शहरी पुनरुत्थान के लिए नीति एवं संस्थागत अनिवार्यताएं” संग्रह का हिस्सा है.

नंदन एच दावड़ा ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के शहरी अध्ययन कार्यक्रम में फेलो हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Dr Nandan H Dawda is a Fellow with the Urban Studies programme at the Observer Research Foundation. He has a bachelor's degree in Civil Engineering and ...

Read More +