-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर तमाम आशंकाओं को झुठलाती है. विभिन्न क्षेत्रों के रुझान और वास्तविक संकेतक यही बता रहे हैं कि हमारी तरक्क़ी इन आंकड़ों में ही सिमटी नहीं हुई है.

Image Source: Getty

भारत ने 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर हासिल की है, जो सभी विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों और आकलनों से अधिक है. जब से यह ख़बर आई है, तभी से विकास के इन आंकड़ों और इसकी गणना के तरीकों पर न सिर्फ़ बहस की जा रही है, बल्कि सवाल भी उठाए जा रहे हैं. आलोचकों का दावा है कि भारत को उम्मीद से अधिक वास्तविक वृद्धि दर इसलिए हासिल हुई है, क्योंकि कम जीडीपी डिफ्लेटर (महंगाई हटाकर असली विकास दिखाने वाला पैमाना) के कारण गणनाओं में अंतर आ जाता है. अपस्फीतिकारक वह सूचकांक है, जो नकारात्मक महंगाई या अपस्फीति (क़ीमतों में कमी) का संकेत देता है. हालांकि, इससे पूरी तस्वीर साफ़ नहीं होती है. भले ही, थोक मूल्यों में कमी और महंगाई घटने के कारण अपस्फीतिकारक असामान्य रूप से कम था. मगर जब उत्पादन, क्षमता, उपयोग, कर-संग्रह और रोज़गार जैसे मापकों से अर्थव्यवस्था की असल नब्ज़ हम नापते हैं, तो पता चलता है कि महंगाई में कमी के बावजूद मांग में स्थिरता बनी हुई है. आसान शब्दों में कहें, तो मांग और आपूर्ति, दोनों बढ़ी हैं, पर आपूर्ति ने मांग से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण कम क़ीमतों पर भी अधिक वृद्धि दर हासिल हुई है.

जीडीपी अनुमान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरीकों को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए उत्पादन और आय संबंधी हिसाब-किताब करने के साथ-साथ कई सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाता है. इससे वास्तविक (महंगाई समायोजित) और नाममात्र (महंगाई सहित) वृद्धि के बीच अंतर करने के समय मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि नॉमिनल वृद्धि दर जहां उत्पादन के मूल्य में बढ़ोतरी का संकेत होती है, वहीं वास्तविक वृद्धि दर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में ठोस बढ़ोतरी को दर्शाती है. हर क्षेत्र के उत्पादन को क्रमशः स्थिर और वर्तमान क़ीमतों पर जोड़कर वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी का अलग-अलग अनुमान लगाया जाता है. इस कारण, पहले चरण में, अनुमानों, विस्तार और सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके हर क्षेत्र के वास्तविक नतीजों की गणना की जाती है. और अगले चरण में, उपयुक्त महंगाई की माप करते हुए क्षेत्रवार नॉमिनल नतीजों का अनुमान लगाया जाता है.

आसान शब्दों में कहें, तो मांग और आपूर्ति, दोनों बढ़ी हैं, पर आपूर्ति ने मांग से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण कम क़ीमतों पर भी अधिक वृद्धि दर हासिल हुई है.

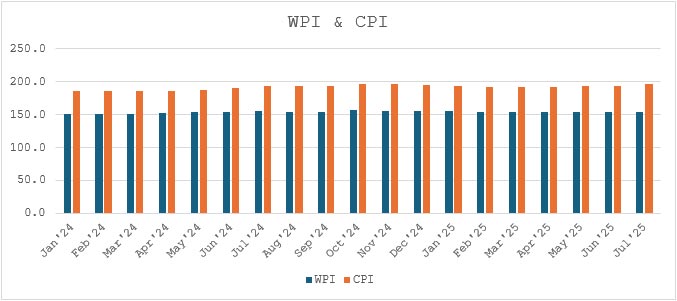

जीडीपी डिफ्लेटर मतलब—महंगाई हटाकर असली विकास देखने का पैमाना। यह बताता है कि कुल उत्पादन (Nominal GDP) और महंगाई घटाकर उत्पादन (Real GDP) में कितना अंतर है. उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था हर साल किसी वस्तु की 100 इकाइयां तैयार करती है, पर उसकी क़ीमत बढ़ जाती है, तो वास्तविक जीडीपी में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी. यानी, डिफ्लेटर नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है, जो समग्र मूल्य स्तर को दर्शाता है और इसीलिए, पूरी मूल्य व्यवस्था के बारे में हमें इससे जानकारी मिल जाती है. ऐसा भी नहीं है कि यह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) और थोक मूल्य मुद्रास्फीति (WPI) का भारित औसत है, बल्कि इसकी गणना वास्तविक और नॉमिनल वृद्धि के बीच के अंतर से की जाती है, किसी अन्य तरीके से नहीं. यह विभिन्न क्षेत्रों की अपस्फीति से उत्पन्न होने वाला सूचकांक है. चूंकि, वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और कई क्षेत्र WPI आधारित डिफ्लेटर का ही उपयोग करते हैं, इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था के डिफ्लेटर पर WPI का प्रभाव आमतौर पर CPI की तुलना में अधिक होता है. इसे यह भी कहा जा सकता है कि अपस्फीतिकारक का संबंध CPI की तुलना में WPI से अधिक होता है.

चित्र 1- भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (जनवरी 24 से जुलाई 25 तक)

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

डिफ्लेटर की गणना पद्धति पर भी सवाल उठते हैं. इसे एकल या द्वि विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है. द्वि विधि में इनपुट और आउटपुट, दोनों को उसकी अपनी-अपनी क़ीमतों के आधार पर अलग-अलग नापा जाता है, और वास्तविक मूल्य हासिल करने के लिए आउटपुट से इनपुट को घटाया जाता है. भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र में एकल विधि का उपयोग करता है, जिसमें वस्तु मूल्य में गिरावट के दौरान वास्तविक जीडीपी का अधिक अनुमान लग जाने का ख़तरा बना रहता है. हालांकि, जीडीपी के तिमाही अनुमानों पर यह तर्क लागू नहीं होता, क्योंकि उसकी गणना बेंचमार्क-संकेतक विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसमें वास्तविक आउटपुट का अनुमान पहले लगाया जाता है. इसी तरह, इसके विपरीत, कम WPI नॉमिनल विकास दर की वृद्धि घटा सकता है.

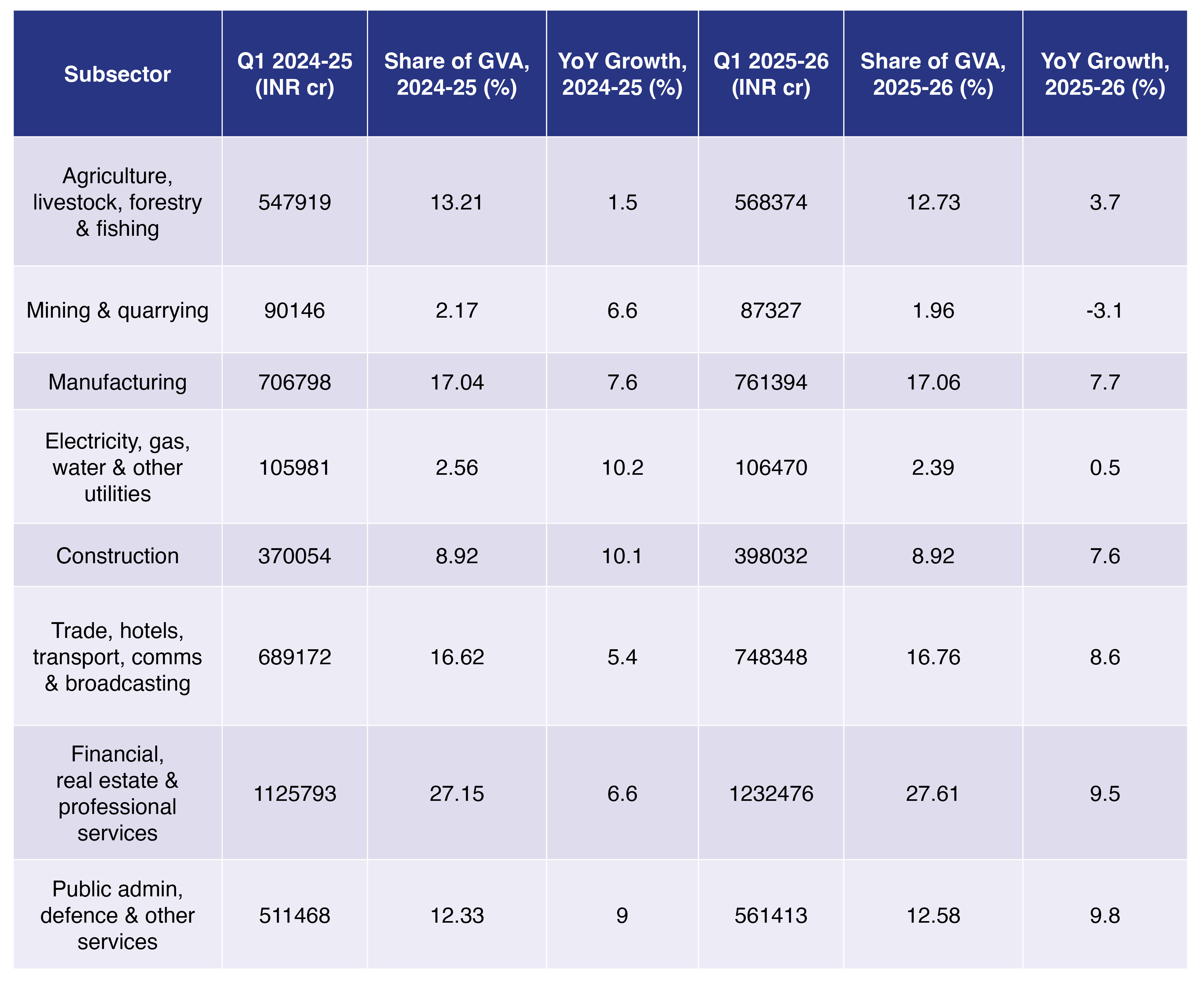

यह समझने के लिए कि इस तिमाही में विकास को किसने गति दी, हमें विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी और उनसे जुड़ी विकास दरों की पड़ताल करनी चाहिए. घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अब 15 प्रतिशत भी नहीं है और इसकी 2.8 प्रतिशत की वृद्धि समग्र वृद्धि में मुश्किल से 5 प्रतिशत का योगदान देती है. द्वितीयक क्षेत्र ने, जिसमें विनिर्माण, बिजली और निर्माण-कार्य शामिल हैं, विकास दर में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान दिया है. इस तरह देखें, तो तृतीयक क्षेत्र ने ही, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 56 प्रतिशत से अधिक का योगदान रहता है, इस तिमाही में विकास को मुख्य रूप से गति दी है और कुल 7.8 प्रतिशत की जो वृद्धि हमें मिली है, उसमें दो-तिहाई (करीब 66 प्रतिशत) से अधिक का योगदान इसी का है.

तालिका 1- अप्रैल-जून तिमाही (2024-25 और 2025-26) में क्षेत्रवार वृद्धि दर

Source: MOSPI

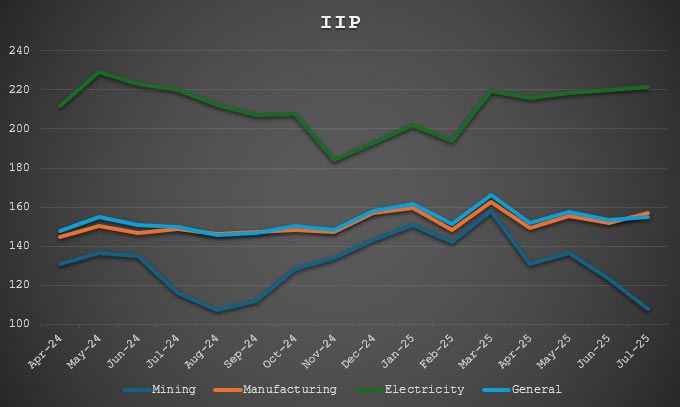

कारोबारी फ़ैसला लेने वाले लोगों का सर्वेक्षण करके क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) तैयार किया जाता है, जिसे दुनिया भर में बाज़ारों को मापने का एक सटीक तरीका माना जाता है. जून 2025 में विनिर्माण PMI पिछले 14 महीनों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, जो मज़बूत मांग और रोज़गार सृजन का संकेत है. इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में PMI जून में बीते 10 महीने के सर्वोच्च स्तर पर था, जिसकी वज़ह थी, घरेलू और निर्यात मांग में तेज़ी के साथ-साथ इनपुट लागतों (कच्चे माल या उत्पादन में लगने वाले पैसे) का कम होना. इसी तरह, महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों (विनिर्माण, खनन और बिजली के क्षेत्र में) की समग्र मात्रा में कम समय के लिए आने वाले बदलाव को भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के रूप में मापा जाता है, यानी यह औद्योगिक गतिविधि का सच हमारे सामने रखता है. यह सूचकांक जून 2025 में जहां पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त सूचकांक से 4 अंक अधिक था, वहीं विनिर्माण सूचकांक 10 अंक ऊपर था. खनन सूचकांक में जो गिरावट थी, वह जीडीपी आंकड़ों में नकारात्मक वृद्धि दर के रूप में दिखती है.

चित्र 2- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (अप्रैल 2024- जून 2025)

Source: MOSPI

2025 में जनवरी से जून के दौरान घरेलू हवाई सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या 2024 की तुलना में 7.34 प्रतिशत अधिक थी. बैंक में जमा कुल रक़म और कर्ज़ में क्रमशः 10.3 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जून के अंत में पूंजीगत व्यय, नियोजित बजट व्यय का 24.5 प्रतिशत था. इसी प्रकार, सार्वजनिक ख़र्च लक्ष्यों के अनुरूप रहा और इसमें मांग और तेज़ी से बढ़ सकती है. बेशक, वास्तविक संकेतक होने के बावजूद सभी आर्थिक गतिविधियों के बारे में इनसे पता नहीं चलता, लेकिन ये इतना ज़रूर बताते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताए गए हैं. महंगाई दर के गिरने की वज़ह वस्तुओं की क़ीमतों में आई कमी है, जिससे आपूर्ति का दायरा बढ़ रहा है. जब मांग में स्थिरता रहती है और आपूर्ति बढ़ती है, तब आउटपुट अधिक होता है और महंगाई दर कम. अभी भारत में ठीक यही स्थिति है.

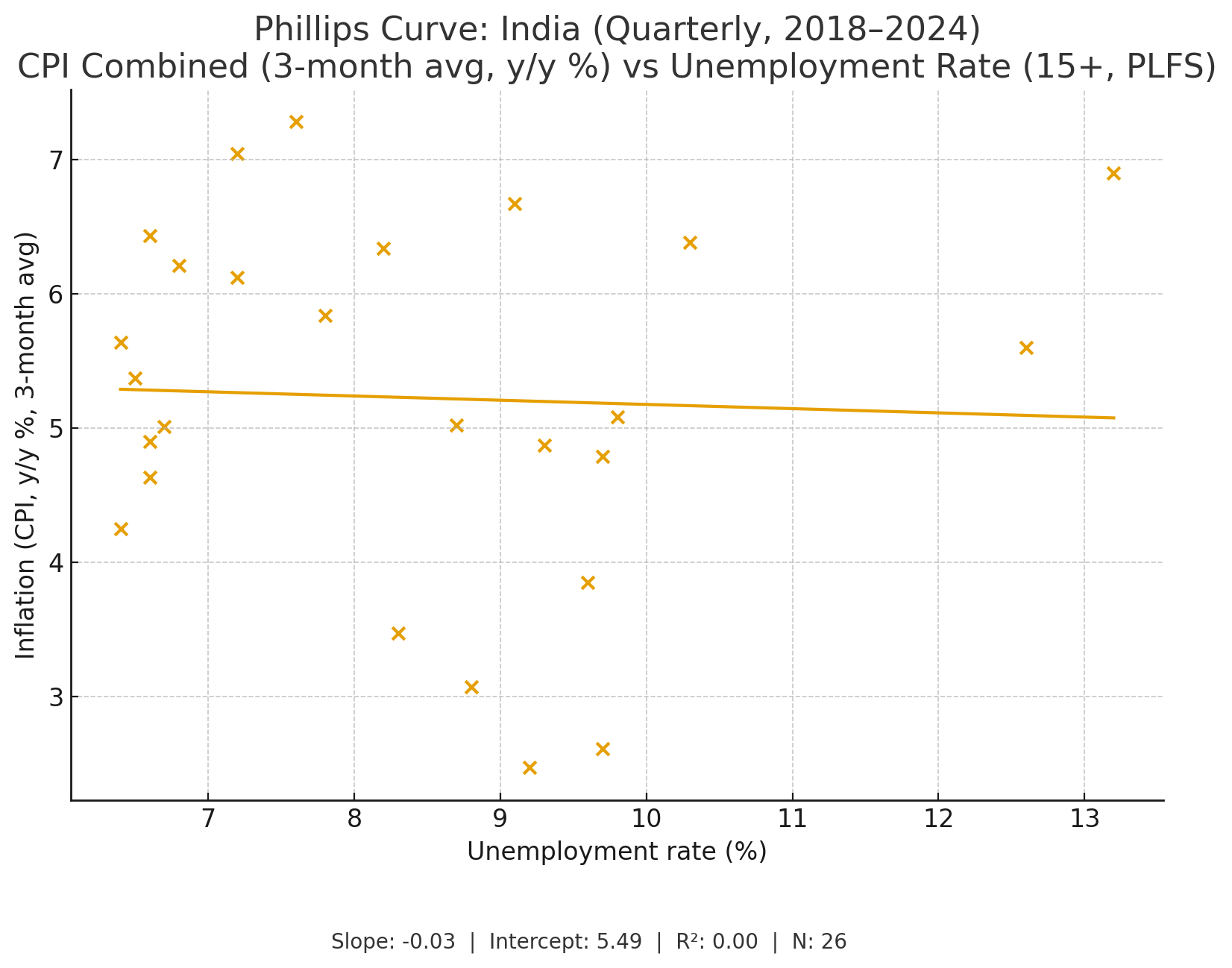

इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही, सरकार ने मांग बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं. जहां व्यक्तिगत कर ढांचे में बदलाव और वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार करके उपभोग-मांग को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है, वहीं निवेश मांग को पूरा करने के लिए सरकारी ख़र्च बढ़ाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों में कमी की, जिससे घरेलू कर्ज़ व निवेश ख़र्च में और तेज़ी आने की उम्मीद है. इससे कोई अतिरिक्त महंगाई नहीं हुई और श्रम बाज़ार में सुस्ती की आशंकाएं भी निराधार साबित हुईं. हालांकि, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेरोज़गारी दर जून 2025 में घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई थी, जबकि जून 2024 में यह 6.6 प्रतिशत थी. इसके अलावा, पारंपरिक फिलिप्स वक्र संबंध (जिसमें महंगाई बढ़ने से बेरोज़गारी कम होने की बात कही जाती है) भारत के मामले में हमेशा सच साबित नहीं होता है.

जीडीपी डिफ्लेटर मतलब—महंगाई हटाकर असली विकास देखने का पैमाना। यह बताता है कि कुल उत्पादन (Nominal GDP) और महंगाई घटाकर उत्पादन (Real GDP) में कितना अंतर है.

चित्र 3- भारत का फिलिप्स वक्र (2018-24)

Source: Compiled by author from PLFS and CPI data, created using ChatGPT

दरअसल, भारत का फिलिप्स वक्र गुंबद जैसा है, जो बहिर्मुखी है. इसका मतलब है कि यहां महंगाई और बेरोज़गारी के बीच संबंध तभी दिखता है, जब आउटपुट गैप (वास्तविक जीडीपी व संभावित जीडीपी का अंतर) अधिक हो. 2024-25 की अंतिम तिमाही में, भारत का विनिर्माण क्षमता उपयोग (आउटपुट गैप का ही एक अंग) 77.7 प्रतिशत के साथ अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया. मगर यह बताता है कि कम महंगाई दर से रोज़गार के स्तर पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जिसे चित्र 3 में बहुत ही कम झुकाव वाले फिलिप्स वक्र के माध्यम से समझा जा सकता है. इस प्रकार, बढ़ती मांग और आपूर्ति, दोनों ने भारत में ऊंचे उत्पादन और कम महंगाई दर की स्थिति बनाई है.

यह कोई ख़राब स्थिति नहीं है और नीति-निर्माताओं को यह मौका मिल रहा है कि वे नीतिगत बदलाव कर सकें. चूंकि वस्तुओं की क़ीमतों में कमी से आपूर्ति का विस्तार हो रहा है, इसलिए नीतिकारों का ध्यान उत्पादकता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से इस आपूर्ति-वृद्धि को बनाए रखने पर होना चाहिए. यदि इस तरह की टिकाऊ आपूर्ति-वृद्धि के साथ संतुलन नहीं बनाया जाएगा, तो कर में कमी जैसे मांग बढ़ाने वाले प्रोत्साहन उपायों पर ज़ोर देने से महंगाई तुरंत तेज़ी से बढ़ सकती है. आपूर्ति बढ़ाने से जुड़े उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि अत्यधिक मांग से अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो, साथ ही GDP के आंकड़े भी धीरे-धीरे बढ़ते रहेंगे. अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति में स्थिर वृद्धि होने से ही महंगाई के अत्यधिक शोर-शराबे के बिना, हम विकसित भारत 2047 की ओर एक स्थिर और संतुलित रास्ता बना सकते हैं.

(आर्य रॉय बर्द्धन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जूनियर फेलो हैं)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Arya Roy Bardhan is a Research Assistant at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...

Read More +