-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

पूर्वोत्तर भारत में विकास के क्षेत्र में असमानताओं को दूर करना और आर्थिक समृद्धि लाना बहुत ज़रूरी है. वैश्विक संस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ाने से इस क्षेत्र के विकास में काफी मदद मिल सकती है.

सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भारत का पूर्वोत्तर इलाका विकास की असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है. हालांकि विकास की क्षमताओं के बावजूद ये क्षेत्र मानव विकास के कई सूचकांकों में शेष भारत से पिछड़ा हुआ है. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान 2.8 प्रतिशत ही है. ऐसे में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ये ज़रूरी है कि यहां के मानव संसाधन को मज़बूत किया जाए और इसे बंगाल की खाड़ी वाली अर्थव्यवस्थाओं (दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं) से जोड़ा जाए. वैश्विक साझेदारों के साथ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं, डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग की कोशिश की जाए तो इससे मानव संसाधन की कार्यकुशलता तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपसी सम्पर्क बढ़ने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने से (FDI) पूर्वोत्तर भारत में उद्यमिता का माहौल भी बनेगा. इन कोशिशों से पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी. इसके अलावा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी अहमियत भी बढ़ेगी.

ज़रूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित कर उसे वैश्विक उद्योगों की मांग के हिसाब से तैयार किया जाए. इसके लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, शिक्षकों को पढ़ाई के नए तरीकों का प्रशिक्षण देना ज़रूरी है.

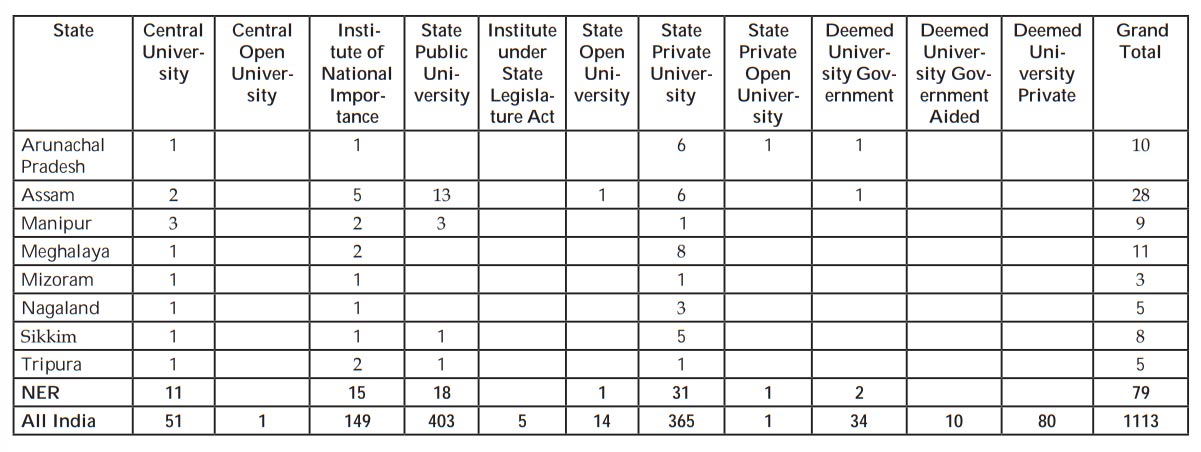

पूर्वोत्तर भारत साक्षरता दर के मामले में देश के कई दूसरे हिस्सों को टक्कर दे रहा है. लेकिन कुशल श्रम की कमी, सीमित आर्थिक विकास की वजह से ये क्षेत्र उच्च शिक्षा के मामले में अब भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है. बेरोज़गारी के कुचक्र ने भी इस क्षेत्र के आर्थिक विकास की राह में बाधाएं पैदा की हैं. पूर्वोत्तर भारत में हर स्तर पर विश्वविद्यालयों की कमी है. भारत में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, उसकी सिर्फ 7 प्रतिशत पूर्वोत्तर भारत में हैं. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित कर उसे वैश्विक उद्योगों की मांग के हिसाब से तैयार किया जाए. इसके लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, शिक्षकों को पढ़ाई के नए तरीकों का प्रशिक्षण देना ज़रूरी है. कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) जैसी संस्थाएं कार्यक्रम चलाती हैं. इसके अलावा वो सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के आदान-प्रदान और वर्चुअल तरीके से भी सिखाने में मदद करती हैं. छात्रों को ऐसी ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, जिससे वो बीच में पढ़ाई ना छोड़े और लगातार बदलते रोज़ागार के बाज़ार में कामयाब होने के लिए उन्हें हर तरह का हुनर आए. ऐसा करके ही हम उत्तर पूर्व भारत और देश के बाकी हिस्से में विकास का जो अंतर पैदा हुआ है, उसे दूर कर सकेंगे.

चित्र 1- पूर्वोत्तर भारत में अलग-अलग विश्वविद्यालयों की संख्या

स्रोत : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, सालाना रिपोर्ट 2022-23

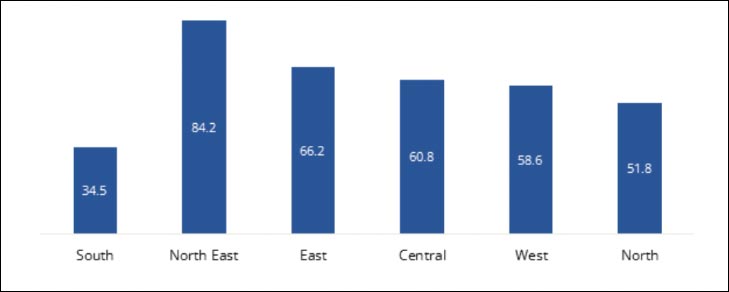

एक सर्वे के मुताबिक पूर्वोत्तर के 84 प्रतिशत लोगों ने ये कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं नहीं होने की वजह उन्हें यहां से पलायन के लिए मज़बूर होना पड़ा. इस समस्या के समाधान के लिए ये ज़रूरी है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संगठनों के साथ साझेदारी की जाए. इसका फायदा ये होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, रोगों से बचाव जैसे अहम मुद्दों पर अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करेंगे. इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों से सहयोग से ये लाभ होगा कि वो स्वास्थ्य उपकरण और इलाज मुहैया कराने में, सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मददगार होंगी. स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की क्षमता बढ़ाने की भी ज़रूरत है. कई स्वास्थ्य संस्थान डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं, जिससे वो इस क्षेत्र की आधुनिक तकनीकी, शोध और प्रबंधन में आ रहे बदलावों को सीख सकें.

नई रेलवे लाइन बिछाने, जलमार्गों को विकसित करने, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी में किया है, और हवाई अड्डों की स्थापना और उनके आधुनिकीकरण से इस क्षेत्र से लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी.

चित्र 2 - गंभीर बीमारियों की वजह से भारत में पलायन

स्रोत : डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट

पूर्वोत्तर भारत का अगर देश के बाकी हिस्से के साथ बेहतर एकीकरण करना है तो आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान देना होगा. उत्तर पूर्वी भारत में सड़क और रेल सम्पर्क के साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी भी एक बड़ी समस्या है. ऐसे में कुछ खास क्षेत्रों को लक्षित कर उनमें निवेश करना बहुत ज़रूरी है. इसमें भी सबसे ज़रूरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना है. सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का बेहतर जाल होने से पूर्वोत्तर भारत के सारे राज्य एक-दूसरे के संपर्क में रहेंगे. इसके साथ ही पड़ोसी देशों और बंगाल की खाड़ी के देशों के व्यापारिक केंद्रों से भी ये बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाया जा सकता है. नई रेलवे लाइन बिछाने, जलमार्गों को विकसित करने, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी में किया है, और हवाई अड्डों की स्थापना और उनके आधुनिकीकरण से इस क्षेत्र से लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी.

अगर इस काम के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिणक संस्थानों की मदद ली जाए, नए प्रयोगों के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जाए तो सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता तो सुधरेगी ही साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का विकास भी तेज़ी से होगा.

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय और पूर्वोत्तर भारत के विकास के मंत्रालय ने इस दिशा में काफी काम किया है. सड़कों की हालत सुधारने की कई परियोजनाएं चली हैं. उदाहरण के लिए 2014 से 2023 के बीच के 9 साल में 414.59 अरब रुपये की लागत से 4,950 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बने. इतना ही नहीं नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS) के तहत 2022-23 से 2025-26 के बीच 81.39 अरब रुपये का बजट आवंटन किया गया है. इसमें ये भी सड़क और दूसरी आधारभूत परियोजना के लिए अलग से पैसों का प्रावधान है. लेकिन इस क्षेत्र की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी पर भी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है.

पूर्वोत्तर भारत के विकास और देश की शेष हिस्सों के साथ उसके आर्थिक एकीकरण के लिए ये ज़रूरी है कि डिजिटल सेक्टर में निवेश बढ़ाया जाए. डिजिटल तौर पर ये क्षेत्र अभी देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाया है और ये एक बड़ी चुनौती है. पूर्वोत्तर में 43 फीसदी लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है जबकि राष्ट्रीय औसत 55 प्रतिशत का है. ऐसे में ये ज़रूरी है कि सामरिक तौर पर पूर्वोत्तर भारत की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क और सैटेलाइट इंटरनेट के ज़रिए डिजिटलाइज़ेशन से जोड़ा जाए. अलग-अलग समुदायों को डिजिटल तौर पर साक्षर किया जाए. डिजिटल क्षेत्र में नए प्रयोग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है. खासकर कृषि, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है. इससे रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था में विविधता भी आएगी.

सरकार टैक्स में रियायत देकर और नए स्टार्टअप स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाकर इस काम को प्रोत्साहित कर सकती है. इससे स्टार्ट अप में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पूंजी जुटाने में मदद करेंगी और इस क्षेत्र में स्थापित नई कंपनियां फलेंगी और फूलेंगी. कामगारों को डिजिटल तकनीकी के बारे में सिखाना सबसे ज़रूरी है. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों से सहयोग कर विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए जिससे उद्यमशीलता बढ़ेगी.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के मुताबिक पिछले कुछ साल में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई है लेकिन पूर्वोत्तर भारत और जम्मू-कश्मीर में शेष भारत की तुलना में कम निवेश हुआ है. अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 के बीच भारत में जितना विदेशी निवेश हुआ, उसमें से पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ 0.018 प्रतिशत निवेश हुआ. ये बहुत कम है.

ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में निवेश की चुनौतियों से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी के असर को बढ़ाने के लिए हितधारकों यानी स्टेकहोल्डर्स को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए. ऐसे में थिंक टैंक और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वही आवश्यकताओं के आंकलन, साझेदारी का सही रास्ता, व्यापार और उद्यम के बेहतरीन तरीके बताने में सक्षम हैं. अगर इस काम के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिणक संस्थानों की मदद ली जाए, नए प्रयोगों के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जाए तो सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता तो सुधरेगी ही साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का विकास भी तेज़ी से होगा.

कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना और उद्यमशीलता को मदद देने वाले इकोसिस्टम का निर्माण पूर्वोत्तर भारत के स्थायी आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी है. वैश्विक हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी, खासकर अमेरिका और जापान के लोगों को इसमें शामिल करने से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बहुत फायदा होगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के विकास और डिजिटल तकनीकी के क्षेत्र में की गई सामूहिक कोशिशों से ही पूर्वोत्तर भारत और देश के बीच की असमानता की खाई को पाटा जा सकता है. इससे उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...

Read More +