-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

जैसा कि नई दिल्ली और मॉस्को अपनी विविध चुनौतियों और वैश्विक विश्व व्यवस्था में बदलती स्थिति, साथ ही चीन के साथ अपने अलग-अलग संबंधों को बनाए रखते हैं- इनकी संबंधित विदेश नीति अनिवार्यताओं का एक प्रमुख पहलू- यह देखा जाना बाकी है कि कैसे अलग-अलग रणनीतिक हित इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय साझेदारी को प्रभावित करेंगे.

रूस को चीनी निर्यात, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन, एकीकृत सर्किट, चिप्स और मशीनरी सामान जैसी श्रेणियों में, युद्ध के बाद काफी वृद्धि हुई है, प्रत्येक क्षेत्र में औसतन 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

फिर भी, ठीक उसी समय, भारत-रूस संबंधों ने भी गति पकड़ी है. इस तरह की अटकलों के बीच, अप्रैल 2023 में भारतीय विदेश मंत्री, डॉक्टर एस. जयशंकर ने भारत-रूस के द्विपक्षीय संबंधों को ‘दुनिया में सबसे स्थिर’ कहा. उनकी टिप्पणी से एक महीने पहले, मार्च 2023 के क्रेमलिन के विदेश नीति दस्तावेज़ में कहा गया था कि रूस भारत के साथ ‘विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का निर्माण जारी रखेगा’.

भारत-रूस द्विपक्षीय साझेदारी दशकों में विकसित होकर एक बहुआयामी जुड़ाव में बदल गई है, जो अंतरिक्ष, रक्षा, बहुपक्षीय सहयोग और व्यापार के आस-पास केंद्रित है. पिछले दो दशकों में, गतिशील ऊर्जा संबंध भी इनके द्विपक्षीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में उभरे हैं. विशाल ऊर्जा भंडार से संपन्न रूस, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. इन द्विपक्षीय भागीदारों ने रूसी ऊर्जा क्षेत्र में कई संयुक्त उपक्रम शुरू किए हैं. इसके अलावा ईरान के रास्ते भारत और रूस को जोड़ने वाला बहुविध नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांस्पोर्ट कॉरिडोर), इनकी साझेदारी के आर्थिक आयाम को रेखांकित करते हुए व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने की संभावना को और बढ़ाता है.

भारत ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र के साथ अपने निवेश और व्यापार संबंधों को और बढ़ाया है, ख़ासकर यूक्रेन युद्ध के बाद. यह लेख रूसी राज्य ऊर्जा परिसर में भारत के निवेश का विश्लेषण करता है और द्विपक्षीय भागीदारों के लिए भू-आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थों का विवरण देता है. यह यूक्रेन युद्ध के बाद भारत-रूस ऊर्जा व्यापार के भू-आर्थिक निहितार्थों का भी विश्लेषण करता है.

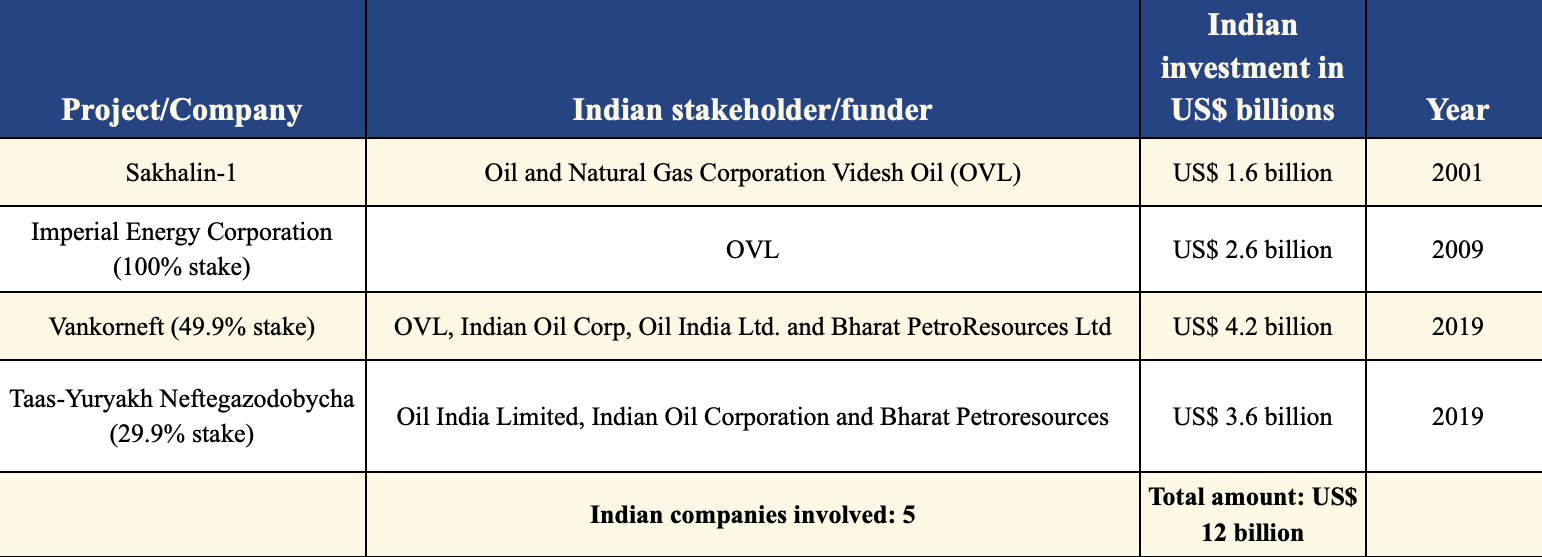

भारत का रूसी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश शुरू हुआ भारत के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश ऑयल (ओवीएल) के सखालिन-1 तेल क्षेत्र परियोजना में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ. यूक्रेन युद्ध तक, सखालिन-1 ने 2,20,000 बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) का उत्पादन किया, जिसमें ओएनजीसी को 44,000 बीपीडी प्राप्त हुआ. भारत की इस सरकारी कंपनी ने 2013 में उत्पादन स्थिर होने के बाद, अपना ज़्यादातर हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेच दिया और इससे सालाना 100-150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात राजस्व कमाया. ओवीएल के पास रूस के इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन में 100 फ़ीसदी हिस्सेदारी है. इसके प्रमुख तेल क्षेत्र, मैस्कॉय और स्नेझ्नॉय ने 2018 में 2,16,000 बीपीडी का उत्पादन किया, जिससे भारत के रणनीतिक ऊर्जा भंडार में काफ़ी वृद्धि हुई, यह 2009 के 18,000 बीपीडी के मुकाबले भारी बढ़त है.

तालिका 1: भारत का रूस के तेल क्षेत्र में निवेश

इसके अलावा, 2019 में, भारतीय सरकारी कंपनियों के एक संघ ने रोसनेफ़्ट की सहायक कंपनियों, वनकोर्नेफ़्ट और तास-यूरीख नेफ़्टेगाज़ोदोबीचा में 49.9 प्रतिशत और 29.9 प्रतिशत हिस्सेदारी ख़रीदी.

वनकोर के तेल क्षेत्रों के समूह में 2.5 बिलियन बैरल तेल की क्षमता है. हालांकि रोसनेफ़्ट के पास वनकोर्नेफ़्ट में 51.1 फ़ीसदी, निर्णायक हिस्सा है, इस सौदे से भारत के भंडार में 14 मिलियन मीट्रिक टन तेल जुड़ने का अनुमान है. तास पूर्वी साइबेरिया में रोसनेफ़्ट की सबसे बड़ी संपत्ति – सेंट्रल ब्लॉक और श्रेडनेबोटुओबिंस्कॉय क्षेत्र- विकसित कर रहा है और इसमें किए गए निवेश से भारत के भंडार में 6.56 मिलियन मीट्रिक टन तेल जुड़ने का अनुमान है.

ओवीएल के पास रूस के इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन में 100 फ़ीसदी हिस्सेदारी है. इसके प्रमुख तेल क्षेत्र, मैस्कॉय और स्नेझ्नॉय ने 2018 में 2,16,000 बीपीडी का उत्पादन किया, जिससे भारत के रणनीतिक ऊर्जा भंडार में काफ़ी वृद्धि हुई, यह 2009 के 18,000 बीपीडी के मुकाबले भारी बढ़त है.

सामूहिक रूप से, वनकोर और तास तेल क्षेत्रों ने 2021 में 5,42,000 बीपीडी का उत्पादन किया. वनकोर ने लगभग 4,42,000 बीपीडी का उत्पादन किया, जबकि तास ने 1,00,000 बीपीडी का उत्पादन किया. भारतीय और रूसी हितधारक विशेष रूप से रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए सहयोग को और बढ़ाना चाहते हैं, जो सुदूर पूर्व में सखालिन-3, पूर्वी साइबेरिया में वनकोर और देश के पश्चिमी ऊपरी छोर पर कारा सागर और बैरेंट्स सागर के तट पर स्थित तिमान पेचोरा बेसिन में टेर्ब्स, टिटोव तेल क्षेत्र हैं. भारत की गहरी दिलचस्पी इस क्षेत्र में चीन के बड़े पैमाने पर प्रवेश के बाद हुई है. पिछले कई वर्षों में, चीन सुदूर पूर्व के प्राथमिक विदेशी निवेशक और व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है. 2019 में, रूस की कुल एफ़डीआई का 70 फ़ीसदी हिस्सा चीन का निवेश था और रूस के सुदूर पूर्व में सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 30 फ़ीसदी हिस्सा चीन के पास था. फ़रवरी 2022 और मई 2023 के बीच, चीन ने इस क्षेत्र में खनन और परिवहन बुनियादी ढांचे में 3.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश भी किया.

भारत के संभावित निवेश को मास्को वहां बीजिंग की बढ़ती मौजूदगी के लिए एक प्रतिसंतुलन (काउंटरबैलेंस) के रूप में देख रहा है. बीजिंग के इस क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक संबंध और बढ़ते चीनी अप्रवासियों से क्रेमलिन चिंतित है. नई दिल्ली की इन क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा को मास्को से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जो अपने रणनीतिक भागीदारों को रूस में निवेश कराने के लिए अधिक उत्सुक है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कई पश्चिमी ऊर्जा कंपनियां देश से बाहर निकल गईं हैं.

रूस में भारतीय निवेश ने द्विपक्षीय भागीदारों के लिए काफ़ी अच्छा लाभांश अर्जित किया है. भारतीय तेल कंपनियों ने रूसी राज्य-स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी रोसनेफ़्ट के साथ सहयोगी परियोजनाओं पर पिछले चार वर्षों में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बिल बनाया है. हालांकि, यूक्रेन युद्ध ने इन निवेशों पर रिटर्न को नुकसान पहुंचाया है. अप्रैल 2023 से, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का भारत का लाभांश रूसी बैंकों में रखा हुआ है, जिन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, चार रूसी ऊर्जा परियोजनाएं- सखालिन-1 और तास तेल क्षेत्र की 3 परियोजनाओं- ने अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें पश्चिमी ऊर्जा कंपनियां संचालित कर रही थीं, जो यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद रूस से बाहर निकल गई थीं.

हालांकि, पश्चिमी प्रतिबंधों और पश्चिम द्वारा रूसी तेल और गैस को प्रतिबंधित किए जाने से भारत को भू-आर्थिक लाभ हासिल हुआ है. चूंकि, रूसी तेल की जगह कोई और नहीं ले सकता, इसलिए इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करने से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर झटके आते. इसलिए यूरोपीय संघ (ईयू), अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने रूसी तेल पर (60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल) की मूल्य सीमा थोप दी थी. पश्चिमी देश काफ़ी हद तक तेल-नौवहन उद्योग को नियंत्रित करते हैं और उन्होंने फरवरी 2022 से रूसी तेल को लागू मूल्य सीमा (60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल) से ऊपर भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि क्रेमलिन के राजस्व का आधा हिस्सा ऊर्जा-निर्यात से होने वाली कमाई से आता है. इस विशेष रणनीति का उद्देश्य दीर्घकाल में मॉस्को के युद्ध पर किए जाने वाले वित्तपोषण को कमज़ोर करना है.

भारत, जो अपने तेल का 87 प्रतिशत और अपनी गैस का 65 प्रतिशत आयात करता है, को मास्को ने प्रमुख छूट के साथ युद्ध से पहले की कीमतों पर तेल की पेशकश की थी, जो जून 2023 में 69.7 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई थी.

भारत के संभावित निवेश को मास्को वहां बीजिंग की बढ़ती मौजूदगी के लिए एक प्रतिसंतुलन (काउंटरबैलेंस) के रूप में देख रहा है. बीजिंग के इस क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक संबंध और बढ़ते चीनी अप्रवासियों से क्रेमलिन चिंतित है. नई दिल्ली की इन क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा को मास्को से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है

नतीजतन, फरवरी 2022 और 2023 के बीच, भारत में रूस से तेल आयात 1 प्रतिशत (3.6 मिलियन टन) से बढ़कर 40 प्रतिशत (56 मिलियन टन) हो गया. भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 38.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के रूसी तेल का आयात करके पिछले वित्त वर्ष में ऊर्जा आयात में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत की. निजी रिफ़ाइनरियों ने 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की और भी ज़्यादा बचत की. रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी (जिसमें रोसनेफ़्ट की 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है) 45 फ़ीसदी के साथ रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े ख़रीदार के रूप में उभरे.

नायरा का भारत से संचालन रोसनेफ़्ट के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में निवेश रोसनेफ़्ट को भारत को तेल निर्यात करने की अनुमति देते हैं, जहां इसकी रंगाई-पुताई करके फिर पश्चिम को निर्यात किया जाता है, इस प्रकार एक रूसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी रोसनेफ़्ट, निर्यात राजस्व कमा पाती है.

भारतीय निजी और सार्वजनिक कंपनियों ने भी वित्त वर्ष 2022-23 में यूरोपीय संघ, जो पहले रूस का सबसे बड़ा तेल ख़रीदार था, को 3.8 मिलियन टन प्रसंस्कृत रूसी कच्चा तेल निर्यात किया, जिसकी कीमत 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिससे बेशकीमती निर्यात रिटर्न मिले और देश के बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान हुआ. फ़रवरी 2023 में जबरन लगाई गई एक नई मूल्य सीमा ने भारत सरकार को और भी सस्ता तेल उपलब्ध करवाया है, हालांकि अभी तक इन दरों का खुलासा नहीं किया गया है.

भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध की जड़ें इतिहास में हैं और साझा नीतिगत उद्देश्य और समान रणनीतिक अनिवार्यताएं इन्हें निर्देशित करती हैं. ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग इनके द्विपक्षीय जुड़ावों की आधारशिला है और आज जब ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अनिवार्यता है, यह और भी अधिक प्रासंगिक है. ऊर्जा क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने में दोनों भागीदारों ने जिस नीति-उन्मुख दृष्टिकोण का पालन किया है, वह द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और व्यापक प्रकृति का प्रमाण है. फिर भी, जैसा कि नई दिल्ली और मॉस्को अपनी विविध चुनौतियों और वैश्विक विश्व व्यवस्था में बदलती स्थिति, साथ ही चीन के साथ अपने अलग-अलग संबंधों को बनाए रखते हैं- इनकी संबंधित विदेश नीति अनिवार्यताओं का एक प्रमुख पहलू- यह देखा जाना बाकी है कि कैसे अलग-अलग रणनीतिक हित इस ऐतिहासिक द्विपक्षीय साझेदारी को प्रभावित करेंगे.

पृथ्वी गुप्ता ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम में एक रिसर्च अस्सिटेंट है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Prithvi Gupta is a Junior Fellow with the Observer Research Foundation’s Strategic Studies Programme. Prithvi works out of ORF’s Mumbai centre, and his research focuses ...

Read More +