-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

आर्कटिक क्षेत्र के पर्यावरण और भूराजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह तेजी से बदलाव दिख रहे हैं, उसे देखते हुए आर्कटिक परिषद के काम करने के तरीके और इसके अधिकारों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत है

पिछले 2 दशक से वैश्विक समुदाय ने अपना ध्यान दुनिया के सबसे दूरस्थ और पर्यावरण की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले आर्कटिक क्षेत्र पर केंद्रित किया है, और इसकी वजह है जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक क्षेत्र में हो रहे बदलाव. एक अध्ययन में ये आशंका जताई गई है कि 2030 के दशक में पहली बार आर्कटिक में बर्फविहीन गर्मी का मौसम दिख सकता है. अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचना आसान हो जाएगा. आर्कटिक में तेल एवं गैस, खनिज सम्पदा, समुद्री जीव-जंतु, तांबा, ज़िंक और कोयले के भंडार होने की भी संभावना है. इतना ही नहीं यहां से नए समुद्री रास्ते में खुल सकते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र पर किसका अधिकार हो?

एक अध्ययन में ये आशंका जताई गई है कि 2030 के दशक में पहली बार आर्कटिक में बर्फविहीन गर्मी का मौसम दिख सकता है. अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

एक आम सुझाव ये है कि अंटार्कटिका की तरह आर्कटिक को भी एक साझा क्षेत्र (ग्लोबल कॉमन) माना जाए. ग्लोबल कॉमन, यानी वैश्विक आम क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ऐसे इलाके को कहा जाता है, जो किसी खास देश के अधिकार क्षेत्र में ना आता हो. अगर ऐसा होता है तो हम विभिन्न देशों के बीच आर्कटिक में प्रभुत्व साबित करने की ऐसी होड़ देखेंगे, जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है. इसे समझने के लिए हमें इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियां देखनी होंगी

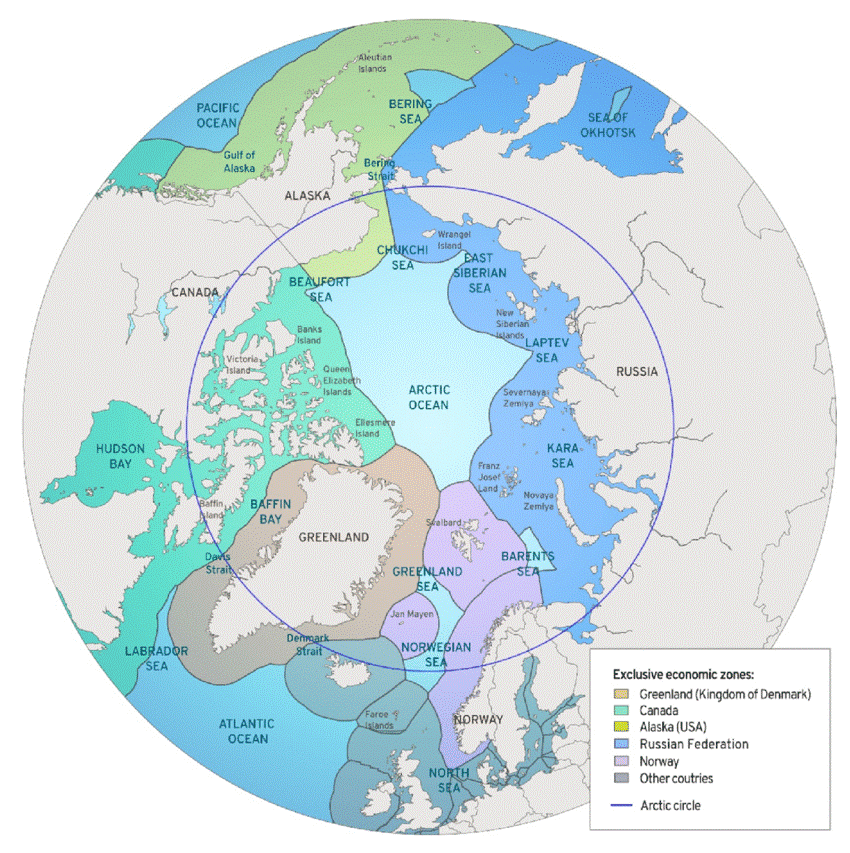

जैसा कि इस मानचित्र में दिखाया गया है आर्कटिक के 3 मुख्य क्षेत्र हैं

आर्कटिक महासागर को दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर माना जाता है. ये 5 देशों, कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), अमेरिका, रशिया और नॉर्वे से घिरा है. इन्हें आर्कटिक के तटीय देश माना जाता है.

इस मानचित्र में हमने अलग-अलग रंगों के ज़रिए आर्कटिक के उन इलाकों को दिखाया है, जो इन 5 देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकॉनोमिक ज़ोन) माने जाते हैं. समुद्री सीमाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कानूनों (यूएनसीएलओएस) के मुताबिक इन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में इन देशों के पास कुछ खास अधिकार होते हैं. इनमें प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनका दोहन, हवा और पानी से बिजली उत्पादन और मछली पकड़ने के जैसे अधिकार शामिल हैं. इस कानून के अनुच्छेद 57 के मुताबिक आधार सीमा से 200 नॉटिकल माइल का इलाका इन देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आता है. इस 200 नॉटिकल माइल से आगे के इलाके को आर्कटिक उच्च सागर कहा जाता है.

साल 2008 में ये स्वीकार किया था कि समुद्री सीमाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कानून इस आर्कटिक क्षेत्र में शासन के लिए एक बेहतर व्यवस्था है. इसमें इन देशों का ही फायदा है क्योंकि बिना किसी टकराव के इन देशों को आर्कटिक क्षेत्र के बड़े इलाके में अधिकार मिला है.

संयुक्त राष्ट्र के कानून के मुताबिक आर्कटिक उच्च सागर का ये इलाका ही वैश्विक आम क्षेत्र माना जाता है. इस क्षेत्र में सभी देशों को प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उनका दोहन करने, मछली पकड़ने और वैज्ञानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है

आर्कटिक के तटीय देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए साल 2008 में ये स्वीकार किया था कि समुद्री सीमाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कानून इस आर्कटिक क्षेत्र में शासन के लिए एक बेहतर व्यवस्था है. इसमें इन देशों का ही फायदा है क्योंकि बिना किसी टकराव के इन देशों को आर्कटिक क्षेत्र के बड़े इलाके में अधिकार मिला है. इसके बाद जो आर्कटिक उच्च सागर का इलाका है, उसे सर्वसम्मति से अर्द्ध वैश्विक साझा क्षेत्र माना गया है

आर्कटिक क्षेत्र में जिस तरह की मुश्किल परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए यहां शासन के एक खास तरीके को चुना गया है. 1996 के ओट्टावा घोषणापत्र में यहां शासन के लिए आर्कटिक परिषद का गठन किया गया. इसमें आर्कटिक के 5 तटीय देशों के अलावा स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड भी शामिल हैं. इस स्थायी सदस्यों के अलावा आर्कटिक परिषद में 6 स्थायी प्रतिभागियों को भी लिया गया है. ये लोग आर्कटिक के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके अलावा ऐसे 38 देशों को भी आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है जिन्होंने इस इलाके के अध्ययन को लेकर रुचि दिखाई है.

ये आर्कटिक परिषद नए नियम-कानून नही बनाती. इसका काम आर्कटिक देशों के बीच सतत विकास, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण संरक्षण और मूल निवासियों के हितों की रक्षा करने जैसे मुद्दों पर सहयोग और समन्वय बनाना है. आर्कटिक क्षेत्र की सैन्य सुरक्षा को लेकर इस परिषद के पास कोई अधिकार नहीं है.

इस क्षेत्र की चुनौतियों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि आर्कटिक परिषद अब तक अपने काम में सफल रही है. आर्कटिक परिषद ने अब तक निम्नलिखित काम किए हैं

पर्यावरण के मुद्दों पर शोध आधारित काम : आर्कटिक परिषद ने इस क्षेत्र के पर्यावरण को लेकर शोध पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है. इसका नतीजा ये हुआ कि इसे लेकर वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाले देशों में कोई टकराव नहीं दिखा और सारी बातें मुख्य मुद्दों पर केंद्रित रहीं

छोटे देशों की बड़ी भूमिका : छोटे देशों ने जिस तरह इस क्षेत्र में अग्रणी और सक्रिय भूमिका निभाई है, वो सराहना योग्य है. नॉर्वे जैसे छोटे देशों ने शक्तिशाली देशों के बीच किसी तरह के संघर्ष को रोकने में अहम योगदान दिया. आर्कटिक परिषद में शामिल सभी देशों को एक समान अधिकार दिया जाना भी इस संगठन की सफलता का राज़ है.

सर्वसम्मति से फैसले : आर्कटिक परिषद सर्वसम्मति के आधार पर काम करती है. सभी फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं. इससे भी इस परिषद पर भरोसा मजबूत हुआ है

यूएनसीएलओएस का सम्मान : आर्कटिक परिषद में शामिल सभी देश समुद्री सीमा को लेकर संयुक्त राष्ट्र के बनाए कानूनों का सम्मान करते हैं. हालांकि परिषद में शामिल कई देशों ने इस समझौते पर मुहर नहीं लगाई है, फिर भी इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए वो इसका पालन करते हैं. अमेरिका और चीन जैसे देशों को इस समझौते के कुछ बिंदुओं पर एतराज़ है लेकिन आर्कटिक परिषद में ये देश इस समझौते का सम्मान करते हैं

तीन दशक पहले आर्कटिक परिषद की स्थापना के बाद से इस क्षेत्र के हालातों में काफी बड़े बदलाव आए हैं. पर्यावरण की स्थिति वैसी नहीं है जैसी 30 साल पहले थी. विश्व व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है. एक ज़माने में आर्कटिक को बहुत दूर का क्षेत्र समझा जाता था लेकिन अब आर्थिक अवसर और अपनी सामरिक अहमियत की वजह से ये क्षेत्र चर्चा के केंद्र में आ गया है. यही वजह है कि अब आर्कटिक परिषद और दुनिया के बीच आर्थिक और सामरिक रिश्ते अहम होते जा रहे हैं.

एक ज़माने में आर्कटिक को बहुत दूर का क्षेत्र समझा जाता था लेकिन अब आर्थिक अवसर और अपनी सामरिक अहमियत की वजह से ये क्षेत्र चर्चा के केंद्र में आ गया है.

हालांकि आर्कटिक परिषद ने यहां मौजूद चुनौतियों से निपटने में अब तक जरूरी लचीलापन दिखाया है लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में पर्यावरण और भूराजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह तेजी से बदलाव दिख रहे हैं, उसे देखते हुए आर्कटिक परिषद के काम करने के तरीके और इसके अधिकारों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत है, खासकर आर्कटिक परिषद ने साल 2022 में जिस तरह रूस के साथ सहयोग करने से एकतरफा तौर पर इनकार कर दिया, उस पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि रूस ना सिर्फ आर्कटिक परिषद का अहम सदस्य है बल्कि वो इस परिषद का अध्यक्ष भी है. आर्कटिक परिषद ने ये फैसला यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए लिया. इसके बाद से ही परिषद के काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत महसूस हुई. इन्हीं सब संदर्भों में आर्कटिक परिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है. उसे अब आर्कटिक और गैर अर्काटिक देशों के अलावा यहां के मूल निवासियों के हितों की भी रक्षा करनी है और इस क्षेत्र की बदलती चुनौतियों का सफलता से सामना भी करना है

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Udayvir Ahuja recently completed his LLM in International Law from SOAS, University of London, where he focused on contemporary issues at the intersection of international ...

Read More +