-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

बीस साल बीत जाने के बाद भी, ‘आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध’ अभी भी मंज़िल से बहुत दूर है

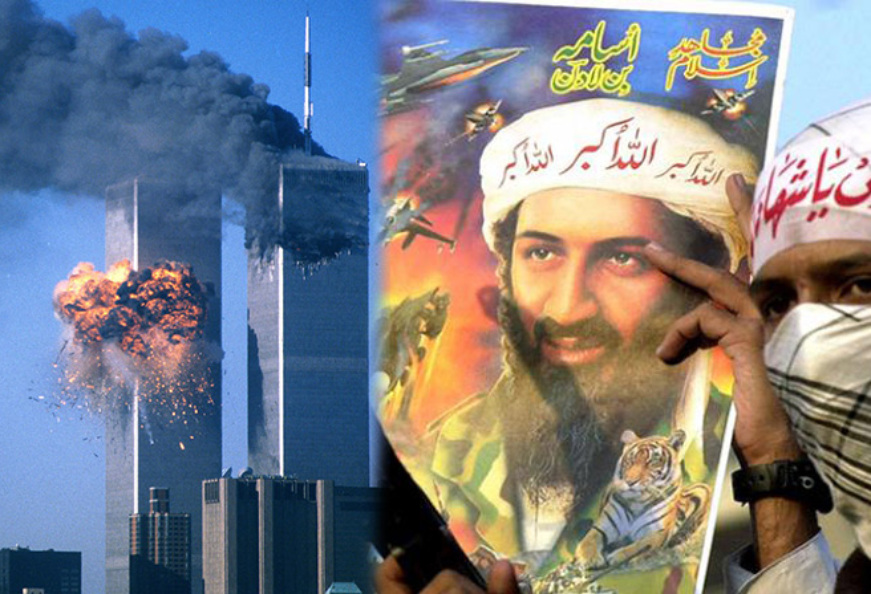

इस साल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डी.सी. पर हुए आतंकवादी हमलों के बीस बरस हो गए हैं. उन हमलों ने कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल डाला था. अमेरिका के ख़िलाफ़ हुए उन आतंकी हमलों ने एक नए युग की शुरुआत की थी. जब ‘आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध’ के नए राजनीतिक विचार का जन्म हुआ था. इसके तहत, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की सैन्य ताक़त की सबसे बड़ी गोलबंदी देखने को मिली थी. आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध के तहत पहले अफ़ग़ानिस्तान और फिर इराक़ में सैन्य अभियान शुरू किए गए थे. इसके साथ साथ पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठनों के ख़िलाफ़ गोपनीय जंग भी छेड़ी गई थी.

पिछले बीस वर्षों से अमेरिका की अगुवाई में चल रहे आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस युद्ध में ‘जीत’ का मतलब, इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-क़ायदा का सफ़ाया करना था. 9/11 के हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ था. 2011 में इस जंग का एक बड़ा मक़सद तब पूरा हुआ, जब क़रीब 11 बरस की तलाश के बाद, अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपे अल-क़ायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन का सुराग लगाकर उसका ख़ात्मा कर दिया था. एबटाबाद, पाकिस्तान के सैन्य तंत्र का एक बड़ा केंद्र था.

पिछले बीस वर्षों से अमेरिका की अगुवाई में चल रहे आतंकवाद के ख़िलाफ़ इस युद्ध में ‘जीत’ का मतलब, इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-क़ायदा का सफ़ाया करना था. 9/11 के हमले के पीछे इसी संगठन का हाथ था.

हालांकि, पिछले बीस वर्षों के दौरान आतंकवाद और ख़ास तौर से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, कमज़ोर होने के बजाय और ताक़तवर और लोगों के बीच पहुंच बनाने में कामयाब ही हुआ है. पिछले कुछ वर्षों के दौरान, हम इसकी मिसाल हम सीरिया और इराक़ में तथाकथित इस्लामिक स्टेट (ISIS, ISIL या अरबी में दाएश) के उभार और फिर (विवादित) ख़ात्मे के रूप में देख चुके हैं. ‘आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध’ को लेकर मचाए गए शोर के नज़रिए से देखें, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि बीस साल बाद एक बार फिर अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है. ये वही तालिबान हैं, जिन्हें अमेरिका ने 20 बरस पहले सैन्य अभियान के तहत सत्ता से हटाया था और उन्हें तोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपकर दोबारा उग्रवादी अभियान का तरीक़ा अपनाने पर मजबूर कर दिया था.

तालिबान के पहली बार अफ़ग़ानिस्तान पर काबिज़ होने से लेकर उनके दोबारा सत्ता में लौटने तक का सफ़र क़ाबिल-ए-यक़ीन नहीं लगता है. सितंबर 1996 में तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान पर क़ब्ज़ा करके अपनी इस्लामिक अमीरात की स्थापना की थी. सितंबर 2001 में 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ. उसके बाद अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया और अब सितंबर 2021 में तालिबान, दोबारा काबुल लौट आए हैं. सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लिया है. अपनी इस्लामिक अमीरात को दोबारा स्थापित कर लिया है, और आज तो भविष्य में अफ़ग़ानिस्तान से होने वाले किसी आतंकवादी हमले के ख़तरे से निपटने के लिए, तालिबान को अमेरिका के संभावित साझीदार के रूप में देखा जा रहा है. तालिबान के ज़्यादातर नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र या अमेरिका ने किसी न किसी रूप में प्रतिबंध लगा रखे हैं. तालिबान की नई कार्यवाहक अफ़ग़ान सरकार के चार सदस्य गुआंतानामो बे जेल में रह चुके हैं. आज तालिबान इसे अपने लिए सम्मान की बात के रूप में दिखा रहे हैं; तालिबान की कैबिनेट के सभी सदस्यों को मिला दें, तो ख़ुद अमेरिका ने उन पर 2 करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है. अफ़ग़ान युद्ध की ये टाइमलाइन देखने में भले ही बेतुकी लगे, मगर पूरे क्षेत्र के लिए इसके मायने बेहद अहम हैं. इसका फ़ौरी असर तो हम दक्षिण एशिया में होते देखेंगे. लेकिन, अंतत: इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता दिखेगा. अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में आकलन किया था कि जिस तरह अमेरिका ने अचानक से अफ़ग़ानिस्तान को अधर में छोड़ा है, उसे देखते हुए ये लगभग तय है कि अमेरिका को दोबारा अफ़ग़ानिस्तान जाना पड़ेगा.

अफ़ग़ान युद्ध की ये टाइमलाइन देखने में भले ही बेतुकी लगे, मगर पूरे क्षेत्र के लिए इसके मायने बेहद अहम हैं. इसका फ़ौरी असर तो हम दक्षिण एशिया में होते देखेंगे. लेकिन, अंतत: इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता दिखेगा.

दशकों के आतंकवाद निरोधक अभियान के बावजूद, वैश्विक जिहादी आतंकवाद का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ख़तरा बना हुआ है. इससे वो घिसी- पिटी कहावत एक बार फिर सही साबित हुई है कि आप विचारधाराओं को बंदूकों और बमों से नहीं हरा सकते हैं. इस कहावत का इस्तेमाल कट्टरपंथी विचारधाराओं को और ताक़तवर बनाने के लिए किया जा सकता है. हालांकि अब जबकि दुनिया आतंकवाद से लड़ने के एक बेहद नाज़ुक दौर की तरफ़ दोबारा बढ़ चली है, तो हमें अतीत की घटनाओं की नए सिरे से समीक्षा करनी होगी. इससे ‘आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध’ के विचार को लागू करने के दौरान हुई ग़लतियों से सबक़ लिया जा सकेगा, ताकि उन्हें दोहराया न जाए. 9/11 के हमले के बाद, ‘आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग’ का एलान एक फ़ौरी और बिना सोचे-समझे दी गई प्रतिक्रिया थी. इस जंग से क्या हासिल किया जाना है, कैसे करना है इसे कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई थी. हालांकि, आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध से अल क़ायदा जैसे संगठनों की ताक़त कुछ हद तक तो सीमित हुई. वहीं, दूसरी तरफ़ इससे पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को पालने- पोसने वाले उन देशों का हौसला बढ़ा, जो इस्लामिक विचारधाराओं का इस्तेमाल अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों में एक रणनीति के तहत करते हैं, जिससे वो पहुंच, मदद और पैसों के फ़ायदे और दूसरे मक़सदों को हासिल कर सकें. जबकि होना ये चाहिए कि ये देश अपनी सीमा के भीतर आतंकवाद के ढांचे को ख़त्म करें. निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए अंतिम लक्ष्य यही है कि वो अफ़ग़ानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ने से रोक सके.

तेज़ी से बदलते और विकसित होते इस्लामिक आतंकवाद से भविष्य में पैदा होने वाले ख़तरे का आकलन हम तीन मोर्चों: सामरिक, रणनीतिक और राजनीतिक नज़रिए से कर सकते हैं.

सामरिक: आतंकवाद से निपटने की बुनियादी रणनीति यानी किसी देश में दखल देने वाले क़दम पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है. जो देश पश्चिमी ताक़तों की दख़लंदाज़ी का शिकार हुए हैं- जैसे कि अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, सीरिया, लीबिया और अन्य- वो आज न केवल किसी एक बल्कि कई उग्रवादी औऱ आतंकवादी आंदोलनों का गढ़ बन गए हैं. हालांकि, पिछले बीस वर्षों में आतंकवाद निरोध के अभियान से नाकाम देशों की जो क़तार खड़ी गई है, उनसे पुरानी समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं. बल्कि नई और बड़ी चुनौतियां ज़रूर खड़ी हो गई हैं. आज दुनिया के तमाम देश आतंकवाद के ख़िलाफ़ अभियान को किसी एक संगठन या वैश्विक स्तर पर एक अभियान के रूप में देखने से पीछे हट रहे हैं. जबकि 9/11 के हमले के बाद कम से कम शुरुआती महीनों में यही विचार हावी रहा था. आख़िरकार ये जंग बड़ी ताक़तों के बीच भू-सामरिक चालों में तब्दील हो गई थी. पश्चिमी देशों ने लीबिया में पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफ़ी के जिस उग्रवाद को निशाना बनाने का फ़ैसला किया था, उसे कुछ वर्षों बाद रूस और तुर्की ने अपने लिए एक अवसर के तौर पर देखा. अमेरिका ने ‘समझौते’ के तहत जिस तरह से अफ़ग़ानिस्तान को छोड़ा, उससे आज अफ़ग़ानिस्तान में पश्चिमी देशों के हथियारों और गोला- बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा तालिबान के हाथ लग गया है, जो आख़िरकार अल-क़ायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) और अन्य आतंकवादी संगठनों के हाथ लगना तय है. ज़ाहिर है आने वाले समय में अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना रहेगा. जिस तरह अमेरिका के राजनेताओं के अहंकार और ख़ुफ़िया तंत्र की नाकामी के चलते इराक़ पर हमले जैसी सामरिक ग़लतियां हुईं, उससे आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग में हताशा ही हाथ लगी है. अब इन ग़लतियों को इस तरह से याद कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में ये ग़लतियां दोहराई न जाएं. तालिबान, अल-क़ायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों से ज़्यादा, इन ग़लतियों ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग को कमज़ोर किया है. आतंकवाद से लड़ने के मक़सदों को किसी राष्ट्र निर्माण अभियान से बिल्कुल अलग रखना चाहिए. राष्ट्र निर्माण की ज़िम्मेदारी उस देश पर ही हो, जहां आतंकवाद के ख़िलाफ़ अभियान चलाया जाए (न कि वो देश दोहरी भूमिका या कई मामलों में कई भूमिकाएं निभाएं).

ज़ाहिर है आने वाले समय में अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बना रहेगा. जिस तरह अमेरिका के राजनेताओं के अहंकार और ख़ुफ़िया तंत्र की नाकामी के चलते इराक़ पर हमले जैसी सामरिक ग़लतियां हुईं, उससे आतंकवाद के ख़िलाफ़ जंग में हताशा ही हाथ लगी है.

रणनीतिक: आतंकवाद के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ के मैदानों से कहीं व्यापक दायरे में फैल गई थी. जंग को समेटने के बजाय इस विस्तार की वजह आतंकवाद के बढ़ते हुए ख़तरे थे. ड्रोन हमलों, नेतृत्व के सफाए और सैन्य शक्ति ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल (जैसे मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स MOAB) जैसे क़दम असरदार तो साबित हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं. इनसे कम समय के लिए रणनीतिक फ़ायदा भले हुआ हो, मगर विचारधार की लंबी लड़ाई गंभीर होती गई है. अफ़ग़ान युद्ध ने हमें ये सिखाया है कि युद्ध के कुछ अहम मोर्चे निजी हाथों और ठेकेदारों को देने के गंभीर दुष्परिणाम कैसे हो सकते हैं. राष्ट्रपति जो बाइडेन की संकीर्ण सोच के चलते अमेरिका ने जिस हड़बड़ी में अफ़ग़ानिस्तान छोड़ा, उससे आतंकवाद के नेतृत्व का सफ़ाया तो नहीं हुआ, बल्कि अफ़ग़ान वायुसेना जैसे संगठन बिखर गए, जो तालिबान के ख़िलाफ़ युद्ध का अहम हथियार थे. किसी भी संघर्ष का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लक्ष्य कितना स्पष्ट है. व्यापक मक़सद या ख़ास तौर से 2011 के बाद कोई लक्ष्य ही न होना- जैसा कि अफ़ग़ानिस्तान के बारे में कई लोगों का कहना है- ने एक ऐसी जंग के सिलसिले को आगे बढ़ाया, जिसमें तालिबान के पास तो वक़्त ही वक़्त था, वहीं पश्चिमी सैन्य बलों का समय लगातार घटता ही जा रहा था.

राजनीतिक: अरब में क्रांति, कई मायनों में एक ऐतिहासिक मौक़ा था. इससे मध्य पूर्व ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की मांग करने वालों की आवाज़ बुलंद हुई थी, और इसने कट्टरपंथी विचारधाराओं को अपनी गतिविधियां और तेज़ करने को भी मजबूर कर दिया था. ये लोकप्रिय क्रांति ट्यूनिशिया में शुरू हुई हुई थी और बहुत तेज़ी से पूरे अरब क्षेत्र में फैल गई थी. इससे कई तानाशाहों का राज बिखर गया. लेकिन, अरब क्रांति से इस्लामिक विचारधाराओं को भी अपने आंदोलनों को मज़बूत करने का मौक़ा मिला. क्योंकि ये विचारधाराएं लोकतंत्र के ‘ख़तरे’ को पश्चिमी देशों द्वारा अपने यहां दख़ल देने के एक और मौक़े के रूप में देखते हैं. ये काम काफ़ी हद तक सफलता से किया भी गया. बाहर से किसी देश का ‘राजनीतिक प्रबंधन’ करने के बजाय, ये काम पूरी तरह से कूटनीतिक तौर-तरीक़ों पर छोड़ दिया जाना चाहिए. भले ही इससे कई बार सैन्य ताक़त से जल्द नतीजे हासिल करने की तुलना में ज़्यादा वक़्त लगे. सैन्य और रणनीतिक विकल्पों को उन देशों में आज़माया जाना चाहिए, जहां अभियान को पर्दे के पीछे से चलाया जा रहा है. आतंकवाद के ख़िलाफ़ अभियान के दौरान पारंपरिक सैन्य ताक़त का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने की सीमाएं हमारे सामने सबसे ज़्यादा तो अफ़ग़ानिस्तान की मिसाल के रूप में ही स्पष्ट हैं. वहां तो हमने देखा कि अमेरिका को आख़िरकार तालिबान से शांति समझौता करके अफ़ग़ानिस्तान छोड़ने को मजबूर होना पड़ा.

किसी भी संघर्ष का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लक्ष्य कितना स्पष्ट है. व्यापक मक़सद या ख़ास तौर से 2011 के बाद कोई लक्ष्य ही न होना- जैसा कि अफ़ग़ानिस्तान के बारे में कई लोगों का कहना है- ने एक ऐसी जंग के सिलसिले को आगे बढ़ाया, जिसमें तालिबान के पास तो वक़्त ही वक़्त था, वहीं पश्चिमी सैन्य बलों का समय लगातार घटता ही जा रहा था.

आने वाले दौर में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का ख़तरा और बढ़ने की ही आशंका है. पहले ही ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अफ्रीका, इस्लामिक आतंकवाद का शिकार बनने वाला बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होगा. वहीं, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में इस्लामिक आंदोलन और तेज़ होने का डर है. केवल पांच वर्षों के अपने उरूज के दौरान इस्लामिक स्टेट ने आतंकवाद और आतंकवाद निरोधक अभियानों पर गहरा असर डाला है. इसमें, ब्रिटेन के बराबर भौगोलिक क्षेत्र में इस्लामिक अमीरात की ख़िलाफ़त स्थापित करना भी शामिल है. जबकि अल-क़ायदा जैसे तीन दशक से सक्रिय संगठन भी ये उपलब्धि नहीं हासिल कर सके थे. इसकी तुलना में अमेरिका का ‘आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध’ अब ‘सतत संघर्ष’ में तब्दील हो चुका है. इसी के चलते 9/11 के बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए लागू की गई नीतियों को भी समेटना पड़ा है. जबकि इनकी सफलता और नाकामी पर अभी भी बहस जारी है.

आने वाले समय में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की जीत, इस्लामिक संगठनों को विचारधारा की लड़ाई में सबसे ज़्यादा ताक़त देने वाली जीत बनने की संभावना है. इस्लामिक उग्रवाद के चलते चोटिल, नाकाम और कमज़ोर देशों की तादाद बढ़ने से अगले एक दशक में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का ख़तरा घटने के बजाय बढ़ने की ही आशंका अधिक है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Kabir Taneja is a Deputy Director and Fellow, Middle East, with the Strategic Studies programme. His research focuses on India’s relations with the Middle East ...

Read More +