-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

বাংলাদেশ যখন জ্বালানির অভ্যন্তরীণ চাহিদার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে, সেই সময় সরবরাহের সমস্যাগুলি সমাধান করতে না-পারলে তা সাধারণ বাংলাদেশীদের জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করবে

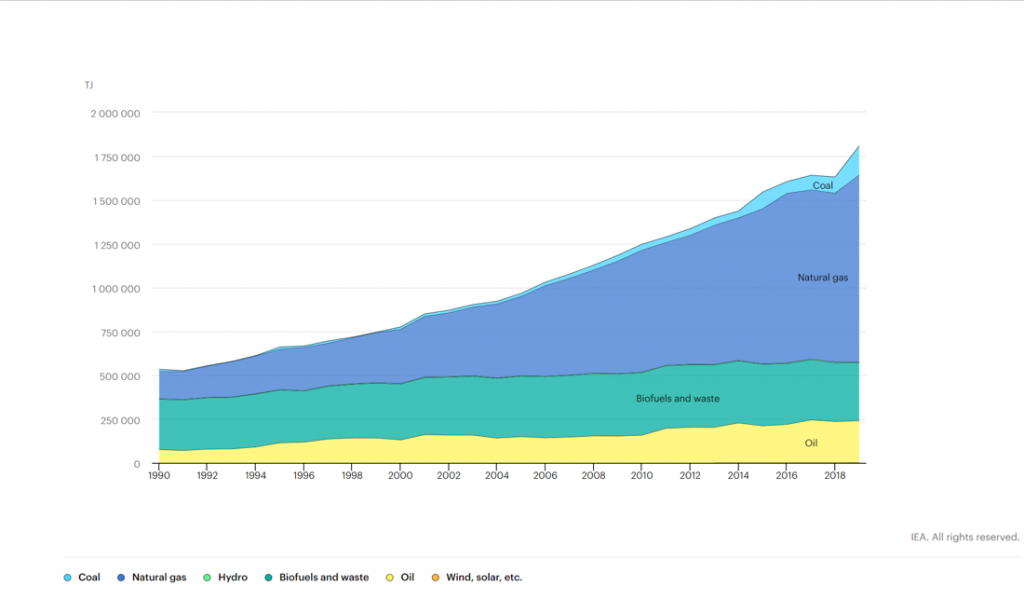

গত দুই দশকে বাংলাদেশ গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এখনও অবশ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান জ্বালানি হল গ্যাস, তবে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ ব্যবহারও আশাব্যঞ্জক, যদিও সেগুলি ২২,০৬৬ মেগাওয়াটের মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ২.০৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০০০ সালে দেশটির মাত্র ২০ শতাংশ পরিবার বিদ্যুদায়িত ছিল, আর ২০২০ সালে দেশের জনসংখ্যার আনুমানিক ৮৫ শতাংশের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছিল। আগের দশকেই ৭.৩ মিলিয়ন মানুষকে পরিচ্ছন্ন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সরবরাহ করা হয়েছিল। গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ৬০ শতাংশ নারী, যা বাংলাদেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থিতিশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার, বিশেষ করে এসডিজি ৭ (ক্রয়সাধ্য ও পরিচ্ছন্ন শক্তি), এসডিজি ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও পরিকাঠামো) ও এসডিজি ৫ (লিঙ্গসমতা)–এর লক্ষ্যগুলির দিকে এগোতে সাহায্য করেছে।

চিত্র ১: বাংলাদেশে উৎস অনুসারে মোট শক্তি সরবরাহ (টিইএস) (১৯৯০–২০১৯)

বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৯ সালে ৫ গিগাওয়াট থেকে ২০২২–এ ২৫.৫ গিগাওয়াট হওয়া, অর্থাৎ ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জ্বালানি ও গ্যাস সরবরাহের সীমাবদ্ধতার ফলে প্ল্যান্ট লোড ফ্যাক্টর ( পিএলএফ) (বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় কার্যক্ষেত্রে সৃষ্ট শক্তির শতাংশ) খুবই কমে গিয়েছে। ২০২২ সালের প্রথম দুই ত্রৈমাসিকে কিছু ক্ষেত্রে তা চূড়ান্ত খারাপ ০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। গত এক দশকে দেশের বেশিরভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলি (কিউআরপিপি), যা ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অস্থায়ী স্থাপনা হিসাবে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই কিউআরপিপি–গুলি এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে, কারণ সেগুলি চালাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি কেনার জন্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রা নেই।

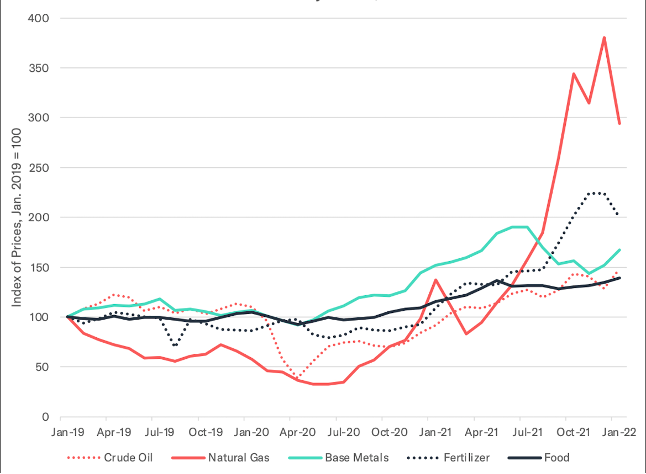

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের (আইএমএফ) পর্যবেক্ষণগুলি থেকে দেখা যায় যে কীভাবে রাশিয়া–ইউক্রেন বিরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে সমস্ত প্রাথমিক পণ্যের দাম বিভিন্ন হারে বেড়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে তেলের দাম এক বছর আগের একই সময়ের তুলনায় ৬৭.৬ শতাংশ বেশি ছিল। জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি দেশের তিনটি বেসরকারি বিমান সংস্থাকে প্রায় বসে যাওয়ার মুখে ঠেলে দিয়েছে। একইভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের দামও একই সময়ে ২০০ শতাংশ বেড়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের দাম ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ; খাদ্যের দামও একইভাবে বেড়েই চলেছে আর গমের মতো পণ্যের দাম তো সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে। নভেম্বর ২০২১ থেকে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত গড় খাদ্যমূল্য আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১.৮ শতাংশ বেশি বেড়েছে।

চিত্র ২: প্রাথমিক পণ্যের দামের উপর বৈশ্বিক দ্বন্দ্বের প্রভাব

বাংলাদেশে কিউআরপিপি ও স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের (আইপিপি) সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন না–হলেও ক্যাপাসিটি চার্জের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। রাশিয়া–ইউক্রেন দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে এপ্রিল ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম আনুমানিক ব্যারেলপ্রতি ১০০ মার্কিন ডলার বেড়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে অন্যান্য ইনপুটের ঘাটতি যুক্ত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯০ মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা , আর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। সবুজ শক্তির দিকে রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল, যার ফলে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্টাল বোর্ড (বিপিডিবি) আরও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে ২০২০–২০২১ সালে বিপিডিবি–তে ভর্তুকি ৫৮.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হয়েছিল।

বাংলাদেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য গ্যাস সরবরাহে অপ্রতুলতা রয়েছে বলে পেট্রোবাংলা (বাংলাদেশের তেল, খনিজ ও গ্যাস কর্পোরেশন) আগেই সতর্ক করা সত্ত্বেও দেশের বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি এখনও গ্যাসের উপর নির্ভর করতে পছন্দ করে। গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে পরিকল্পনার অভাবের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে গ্যাসের মজুদের সীমিত প্রাপ্যতা। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)–এর জন্য সীমিত অর্থায়নের কারণে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপরন্তু মায়ানমার ও ভারত থেকে গভীর অফশোর অঞ্চল নেওয়া সত্ত্বেও অফশোর গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। সরকার কয়েক বছর আগে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে রূপান্তরের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, কিন্তু বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধির সমালোচনার মধ্যে জাপান ২০২১ ও ২০২২ সালে অর্থায়ন বন্ধ করার পরে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ তার জ্বালানি চাহিদা মেটাতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে বাধ্য হয়েছে, আর গ্যাস উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ মার্কিন সংস্থাগুলি থেকে আসে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ এলএনজি সংগ্রহের জন্য কাতারের সঙ্গে (২০১৭ সালে ১৫ বছরের জন্য) ও ওমানের সঙ্গে (২০১৮ সালে ১০ বছরের জন্য) দুটি ক্রয় চুক্তি করেছে।

শক্তির দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়া এবং ভর্তুকি বিল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ভারসাম্য ও চলতি খাতের ঘাটতি অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে।

জ্বালানি আমদানির উপর অত্যধিক নির্ভরতার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরকে গতিশীল করতে না–পারায় বাংলাদেশ জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ এই আগুনে আরও ইন্ধন যোগ করেছে। শক্তির দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়া এবং ভর্তুকি বিল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ভারসাম্য ও চলতি খাতের ঘাটতি অর্থনীতির জন্য উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। সরকারকে অবশেষে কিছু কঠোর ব্যবস্থাও নিতে হয়েছে। ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও পেট্রোলের অভ্যন্তরীণ দাম ২০২২ সালের আগস্টে যথাক্রমে ৪২.৫, ৪২.৫, ৫১.৬ ও ৫১.১ শতাংশ বাড়িয়ে যথাক্রমে ১১৪, ১১৪, ১৩৫ ও ১৩০ বাংলাদেশি টাকা করা হয়েছে, যা প্রায় ২০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি, এবং এর ফলে তার প্রতিবেশী যেমন ভারত, চিন ও নেপালের সঙ্গে মূল্য সমতা তৈরি হয়েছে। দামের এই তীব্র বৃদ্ধির তিনটি কারণ আছে:

১। গত দুই বছরে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার অস্থিতিশীল থাকলেও বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ জ্বালানির দাম বাড়ায়নি। এর তুলনায় ভারত ধীরে ধীরে জ্বালানির দাম বাড়িয়েছিল, যা দেশব্যাপী প্রতিবাদের সূত্রপাত করেছিল। দামের অস্থিরতা মোকাবিলায় বাংলাদেশ অস্থিতিশীল ভর্তুকির উপর নির্ভর করার পথ বেছে নিয়েছিল, এবং সেই কারণেই এই আকস্মিক নীতিগত ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

২। এই মূল্যবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার (আইএমএফ) বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি)–এর মতো আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের সঙ্গে বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটাতে বা অস্থিতিশীল জ্বালানি ভর্তুকি প্রশমিত করতে সতর্কতামূলক ঋণের অনুরোধ নিয়ে আলোচনা করার সময় বাংলাদেশকে আরও দর–কষাকষির ক্ষমতা দেবে।

৩। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব বাজারে জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং দেশটির ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস (বিওপি) এর উপর উচ্চ চাপ তৈরি করেছে। আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় চাপে পড়েছে, এবং দেশটির জন্য দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় রাখেনি।

এই বিষয়টি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও বাংলাদেশ জ্বালানির অভ্যন্তরীণ চাহিদা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সরবরাহ ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি যদি নিয়ন্ত্রণ না–করা হয় তবে তা বাংলাদেশের মতো দ্রুত–নগরায়ণ অর্থনীতিতে জীবনযাত্রার মানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং পরিকাঠামোগত সক্ষমতা হ্রাস করবে, যার ফলে কমে যাবে দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গ্যাস খাতে দুর্নীতি দেশের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উন্নয়নে আরেকটি বাধা। অবৈধ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের ঘটনা কমাতে হলে স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, দূর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে জ্বালানি বাজারের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসগুলিতে রূপান্তরের পাশাপাশি দেশের অব্যবহৃত গ্যাসের মজুদ অন্বেষণ করতে সরকারকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুবিধা নিতে হবে।

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...

Read More +