-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

কার্বন ডাইঅক্সাইডের তৃতীয় বৃহত্তম নিঃসরণকারী হিসেবে ভারতের প্রয়োজন ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড জলবায়ু–লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এমন একটা উন্নয়নের পরিকল্পনা যার ভিত্তি হবে সবুজ উদ্যোগ।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুযোগ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। এ বারের কপ২৬ শীর্ষ বৈঠককে বলা হচ্ছে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নেট জিরোয় পৌঁছনোর ‘মেক অর ব্রেক’ প্রয়াস। সব দেশের কাছে প্রত্যাশা এটাই যে তারা জলবায়ুগত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবে। উন্নত দেশগুলির যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পুরোভাগে থাকার কথা, তেমনই উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে প্রত্যাশা তারা ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তাদের উন্নয়নের পথটিকে উপযুক্ত ভাবে বদলে নেবে। এর ফলে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর ব্যাপক চাপ থাকছে যাতে তারা উন্নয়ন আর পরিবেশের মধ্যে সাযুজ্য আনতে বাধ্য হয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ২০১৯ সালে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট (এইচডিআর) অনুযায়ী, ২০১৯–এ ভারতে গরিব মানুষের সংখ্যা দাঁড়ানোর কথা ছিল ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ, যা তার মোট জনসংখ্যার মোটের উপর ২৮ শতাংশ। চলতি অতিমারির ফলে এই সংখ্যা আরও বেড়েছে। ২০২১ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স অনুযায়ী ভারতের অবস্থান ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১, আর স্কোর ২৭.৫,যার অর্থ ভারতের পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো। ২০২০ সালের হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স (এইচডিআই) অনুযায়ী ১৮৯ দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১৩১, আর স্কোর ছিল ০.৬৪৫, যার অর্থ মাঝারি ধরনের মানব উন্নয়ন। ক্রয়ক্ষমতা সমমূল্যতার নিরিখে (পিপিপি) ভারতের মোট মাথাপিছু আয় ২০১৮ সালের ৬,৮২৯ মার্কিন ডলার থেকে কমে ২০১৯–এ ৬,৬৮১ মার্কিন ডলার হয়ে যায়। এগুলো তেমন কয়েকটা সূচক যা বোঝায় ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বেশি উন্নয়ন কতটা জরুরি। এই উন্নয়নের কাজের জন্যই ভারতের ন্যায্য কার্বন ছাড় প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব বান কি মুন শক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন ‘অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায় ও পরিবেশগত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সোনালি সূত্র’ হিসেবে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গতির সম্পর্কটাই এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। শক্তির ব্যবহার যে হেতু পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনকে চালিত করে, তাই জীবিকার ক্ষেত্রে এবং একটি দেশের পরিকাঠামোগত চেহারার উপরে এর একটা তাৎপর্যপূর্ণ সদর্থক প্রভাব থাকে। একটা পর্যায় পর্যন্ত অধিকতর শক্তির ব্যবহার উচ্চতর আয় ও উৎপাদনশীলতার সঙ্গে, এবং তার পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত ফলাফলের সঙ্গে, সরাসরি যুক্ত থাকে। যোগাযোগ ও পরিবহণের মতো বাস্তবিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার হল উন্নয়ন ও সামাজিক পরিকাঠামোর জীবনরেখা, যার মধ্যে পড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, স্যানিটেশন, জল-সরবরাহ, বা আবাস–নির্মাণ।

সৃষ্টি গুপ্তা ও অন্যদের ২০২০–র একটি সমীক্ষা ভারতের ক্ষেত্রে পরিবারভিত্তিক শক্তি দারিদ্র সূচক বা হাউসহোল্ড এনার্জি পভার্টি ইন্ডেক্স (এইচইপিআই) কত তার হিসাব কষেছিল। কাজটা করা হয় বিভিন্নমাত্রিক শক্তির ব্যবহারের প্রতিনিধিত্বকারী ১৫টি বড় ধরনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রকে ধরে। পরিবারগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহারকারী দরিদ্র, কম শক্তি ব্যবহারকারী দরিদ্র, বেশি শক্তি ব্যবহারকারী দরিদ্র, এবং সর্বাধিক শক্তি ব্যবহারকারী দরিদ্র। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল দেশের ২৫% পরিবার সবচেয়ে বেশি শক্তি ব্যবহারকারী দরিদ্রের তালিকায় পড়ে, এবং ৬৫ শতাংশ পরিবার কম বা সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এর থেকে বোঝা যায় ভারতে শক্তিজনিত দারিদ্র কতটা। স্পষ্টতই এই ঘটনাটা বুঝিয়ে দিচ্ছে শক্তিজনিত অভাব এবং যে দারিদ্র্যের কারণে মানব উন্নয়ন কাঙ্খিত পর্যায়ে পৌঁছয়নি তা দূর করার জন্য ভারতের একটি কার্বন বাজেট অবশ্যই প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ভারত কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণকে মানব উন্নয়নে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কতটা সফল। যদি সত্যিই তেমন একটা বাজেটের সুযোগ ভারতকে দেওয়া হয়, তা হলে এই প্রশ্নের উত্তর ভারত সেই কার্বন বাজেট কী ভাবে ব্যবহার করবে তার কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ভারত কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণকে মানব উন্নয়নে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কতটা সফল। যদি সত্যিই তেমন একটা বাজেটের সুযোগ ভারতকে দেওয়া হয়, তা হলে এই প্রশ্নের উত্তর ভারত সেই কার্বন বাজেট কী ভাবে ব্যবহার করবে তার কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

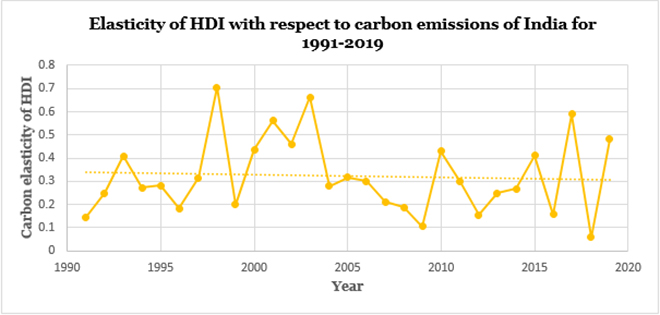

এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায় ১৯৯১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতের মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্বন স্থিতিস্থাপকতার হিসাব কষে। কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের কী প্রভাব মানবউন্নয়ন সূচকের (এইচডিআই) স্কোরের উপর পড়ছে তা এই ২৯ বছরের নিরিখে হিসেব করা হয়েছে। একই হিসাব করা হয়েছে চিনের ক্ষেত্রেও, যাতে ভারতের পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায়। ২০১৯ সালে চিন ছিল বিশ্বের বৃহত্তম ও ভারত তৃতীয় বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ যাদের নিঃসরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০.১৭ ও ২.৬২ বিলিয়ন টন। এই দুই দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিও তুলনাযোগ্য।

সারণি ১: কার্বন নিঃসরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের এইচডিআই স্কোরের স্থিতিস্থাপকতা

ভারতের এইচডিআই স্কোরের কার্বন স্থিতিস্থাপকতা স্পষ্টতই সময়ের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় নিশ্চল প্রক্রিয়া। ভারতের এইচডিআই–এর গড় কার্বন স্থিতিস্থাপকতা হল ০.৩২। এর অর্থ গড়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ এক শতাংশ বাড়লে এইচডিআই স্কোর বাড়ে ০.৩২ শতাংশ। এইচডিআই–এর পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক অ–স্থিতিস্থাপকতার অর্থ মানব উন্নয়ন খতিয়ান সামান্য ভাল করতে হলেও কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে। এইচডিআই অবশ্যই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির থেকে অনেক বৃহত্তর একটা পরিমাপক, কারণ এর মধ্যে প্রতিফলিত হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার উপযুক্ত মানের প্রগতি। সেই অর্থে বৃহত্তর পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘মানব উন্নয়ন’, এতে তার সীমিত প্রতিফলন ঘটে থাকে।

যে বছরগুলোতে চিন কার্বন নিঃসরণের থেকে উন্নয়নকে বিযুক্ত করল, সেই বছরগুলোকে কার্বন নিঃসরণের পরিপ্রেক্ষিতে চিনের এইচডিআই–এর স্থিতিস্থাপকতার হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। চিনের গড় কার্বন স্থিতিস্থাপকতা হল ০.৭৯ শতাংশ।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও চিন কিন্তু কার্বন নিঃসরণের থেকে উন্নয়নকে বিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে বিযুক্ত করার বছরগুলোতে এইচডিআই ক্ষেত্রের অর্জনকে হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করে গড় কার্বন স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে পারায়। স্বাভাবিক বছরগুলোতে এইচডিআই–এর গড় কার্বন স্থিতিস্থাপকতার তুলনায় এইচডিআই ক্ষেত্রের এই অর্জনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপর যে স্কোর পাওয়া গিয়েছে তা কার্বন নিঃসরণের সামগ্রিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত মানব উন্নয়নকে প্রতিফলিত করছে। চিনের জন্য এই স্কোর হল ১.৩৩। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের সামগ্রিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত মানব উন্নয়ন থেকে গিয়েছে এইচডিআই–এর কার্বন স্থিতিস্থাপকতার সমান, অর্থাৎ ০.৩২।

এই ফলাফলটাকেই দুই দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার চূড়ান্ত চাহিদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কার্বন নিঃসরণের পরিমাপও সমর্থন করে। ২০০৫ থেকে ২০১৫, এই ১১ বছরে শিক্ষার চূড়ান্ত চাহিদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ভারতের মোট আভ্যন্তর চূড়ান্ত চাহিদার ০.১২ শতাংশ, আর চিনের হল ০.২১ শতাংশ। ভারতের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের চাহিদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ মোট আভ্যন্তর চূড়ান্ত চাহিদার ০.০৬ শতাংশ, আর চিনের ০.১৫ শতাংশ। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে শতাংশ বেশি হওয়ার অর্থ শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উচ্চতর মাত্রা।

ভারতের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের চাহিদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ মোট আভ্যন্তর চূড়ান্ত চাহিদার ০.০৬ শতাংশ, আর চিনের ক্ষেত্রে তা হল ০.১৫ শতাংশ। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে শতাংশ বেশি হওয়ার অর্থ শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উচ্চতর মাত্রা।

কার্বন নিঃসরণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মানব উন্নয়নে কম কাজ করতে পারার ব্যাখ্যা করা যায় এই ভাবে: প্রথমত, মানব উন্নয়নের কাজে লাগে এমন ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার বা এই কারণে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কম; দ্বিতীয়ত, যদি বা মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ কিছুটা ভাল মাত্রায় হয়ও, সে ক্ষেত্রেও তার ফলাফলের মান নিচু, যেমন শিক্ষা বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে। কয়লার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফলে মানব উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। কয়লা সম্পর্কিত নিঃসরণের ফলে ঘটছে মৃত্যু (ঘণ্টায় প্রায় ১১টি), অসুখ (ডায়াবেটিস রোগের ৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি, শিশুদের মধ্যে হাঁপানির ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি, এবং স্ট্রোক ও ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজের ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি প্রতি বছর) ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস (৮৫,৮৬,৩০০ কর্মদিবস হানি)।

নীতিনির্ধারকদের এই সম্ভাব্য কারণগুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। মানব উন্নয়নের জন্য আরও বেশি শক্তি ও কার্বন বাজেট বরাদ্দ দরকার। এই উদ্দেশ্যে সচেতন ভাবে একটা রোডম্যাপ তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে। ফলাফলের মান খারাপ হওয়ার পেছনের অদক্ষতার কারণগুলো, যেমন খারাপ পরিকল্পনা ও প্রশাসন, দুর্নীতি, লাল ফিতে ইত্যাদিকে এখন এই জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বেঁচে থাকার সমস্যার সময় আর বহন করা সম্ভব নয়। যে সীমিত কার্বন বাজেট হাতে আছে তা এই ধরনের অদক্ষতায় নষ্ট করা যায় না।

এখন উৎপাদনের জন্য কাজকর্মের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবুজায়ন প্রয়োজন, আর এই সবুজ উদ্যোগগুলির জন্য সবুজ অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়টার মধ্যে কি সবুজ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যাতে করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিসম্পদ ব্যবহার করা যায়, এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য কম শক্তি ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি কাজে লাগানোর প্রবণতা বাড়ে? এর ফলে কার্বন পদচিহ্ন যেমন কমবে, তেমনই একই সঙ্গে উন্নয়নকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ‘সবুজ’ স্কুল ও ‘সবুজ’ হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারলে বিশেষ ধরনের সবুজ সামাজিক প্রভাবযুক্ত অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রও তৈরি হতে পারে, যা লাভের পাশাপাশি জনকল্যাণ ও গ্রহের রক্ষার প্রয়াসেও উদ্যোগী হবে।

পরিশেষে, এই কৌশলগুলো যখন কাজে লাগানো হবে, তখন স্থির করতে হবে কোন পথে এগোলে ০.৮–০.৯ এইচডিআই স্কোর করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন বাজেটের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে, এবং বিশ্বের কাছে আলোচনার টেবিলে তা উপস্থাপিত করতে হবে। তা ছাড়া এমন একটা উন্নয়নের পথ ভাবা দরকার যার মূল্য কার্বন নিঃসরণের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে কম, এবং যে পথে অর্থ ও প্রযুক্তির সমস্যার সমাধান করে ১.৫° সেন্টিগ্রেড লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব।

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Renita DSouza is a PhD in Economics and was a Fellow at Observer Research Foundation Mumbai under the Inclusive Growth and SDGs programme. Her research ...

Read More +