-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

पिछले दो वर्षों में अनेक शैक्षणिक संस्थान और थिंक टैंक इन मसलों पर सहभागिता कर चुके हैं. इस क़वायद से वैश्विक जलवायु गठजोड़ यानी GCA के लिए एक ढांचे की बाहरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है. GCA कार्यक्रम जलवायु के मोर्चे पर मौजूदा सहमतियों और अनेक मॉडलिंग अध्ययनों पर तैयार हुआ है, जिनसे संकेत मिलते हैं कि नेट ज़ीरो ही नेट पॉजिटिव है. कुल मिलाकर GCA का लक्ष्य ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों में साझा तौर पर (और पारस्परिक रूप से फ़ायदेमंद) डी-कार्बनाइज़ेशन के रास्तों को सुलभ बनाना है. इसके लिए ज़रूरी वित्तीय और तक़नीकी भागीदारियों के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है. ये पॉलिसी ब्रीफ़ ग्लोबल साउथ में महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई में तालमेल बिठाने और उनमें गति लाने के रास्ते की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करता है. इस सिलसिले में ख़ासतौर से निजी क्षेत्र की ओर से जलवायु वित्त के पैमाने में बढ़ोतरी से जुड़ी समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है. ये प्रस्तावित वैश्विक जलवायु गठजोड़ के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त ब्योरा भी उपलब्ध कराता है. साथ ही इसमें G20 देशों द्वारा किए जा सकने वाले प्रमुख पहलों पर भी चर्चा की गई है.

ये ब्रीफ G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए कार्रवाई योग्य पांच सिफ़ारिशें भी प्रस्तुत करता है: (1) G7 जलवायु क्लब प्रक्रिया के साथ संवाद के हिस्से के तौर पर वैश्विक जलवायु गठजोड़ के सिद्धांतों की घोषणा और अनुमोदन, जिसका लक्ष्य ग्लोबल साउथ के हितों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए एक साझा ढांचे का निर्माण करना है; (2) जलवायु वित्त पोषण यानी फ़ाइनेंसिंग की नई-नई व्यवस्थाओं को तत्काल शुरू करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को एकजुट करना, जैसे दीर्घकालिक मुद्रा या करेंसी अनुमान (hedging); (3) पेरिस जलवायु सम्मेलन के अनुरूप डी-कार्बनाइज़ेशन के लक्ष्यों, मार्गों और वित्तीय आवश्यकताओं के निर्माण के लिए क्षेत्रवार कार्य समूहों का गठन करना; (4) G20/G7 के एकीकृत ढांचे के विकास में मदद के लिए संपर्क सेतु के रूप में G20 के संरक्षण में GCA के सचिवालय का गठन; और (5) ग्लोबल साउथ के प्रतिभागी देशों में जलवायु वित्त पोषण के नोडल संस्थान नियत करना, जो निजी क्षेत्र में जलवायु फ़ाइनेंसिंग में रफ़्तार भरने वाले केंद्रों के तौर पर काम करेंगे.

2015 पेरिस समझौते ने साल 2100 तक विश्व के औसत तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस (या संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस) तक सीमित रखने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया. वैसे तो एक ओर दुनिया के देशों ने डी-कार्बनाइज़ेशन की दिशा में अपने लक्ष्यों को बार-बार दोहराया है, लेकिन बदक़िस्मती से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में बढ़ोतरी लगातार जारी है. नतीजतन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अब मौजूदा नीतियों के तहत विश्व के औसत तापमान में भारी बढ़ोतरी (इस सदी के अंत तक 2.8 डिग्री सेल्सियस) के अनुमान प्रस्तुत कर रहा है.[i]

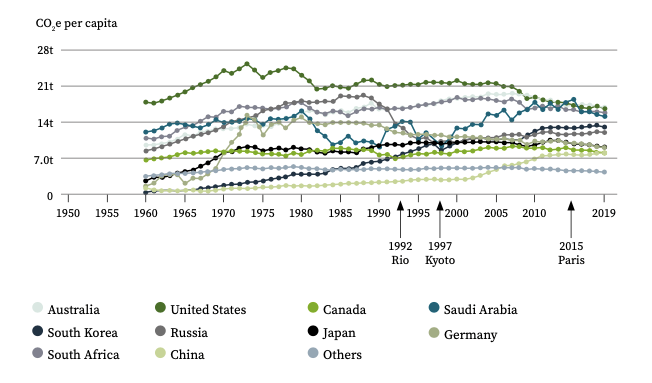

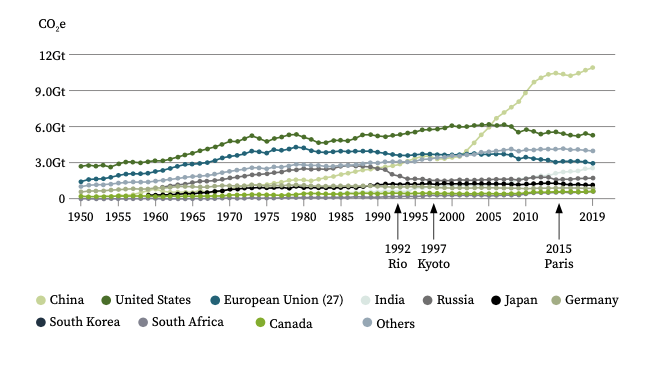

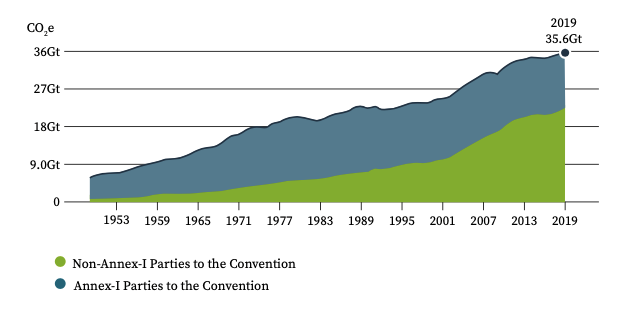

साल 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस का नाज़ुक लक्ष्य हासिल करने के लिए समन्वित वैश्विक जलवायु कार्रवाई की दरकार है. इसे सुगम बनाने के लिए तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थान, जलवायु से जुड़ी अनेक परिचर्चाओं के मंच के तौर पर काम करते रहे हैं. इनमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) शामिल है. इन क़वायदों के नतीजतन रियो (1992), क्योटो (1997) और पेरिस (2015) में ऐतिहासिक क़रार सामने आए. हालांकि रियो और क्योटो सम्मेलनों के बाद विकसित देशों में उत्सर्जनों में नाममात्र की ही गिरावट दर्ज की गई. उधर, विकासशील देशों में इस दिशा में नकारात्मक बदलाव देखा गया, जहां उत्सर्जन पहले की तरह जारी रहा. पेरिस समझौते के बाद विकसित देशों में उत्सर्जनों में मामूली रूप से सुधार हुआ है, हालांकि बेहतरी की रफ़्तार सुस्त बनी हुई है. चित्र 1, 2 और 3 में पिछले सात दशकों में प्रति व्यक्ति और निरपेक्ष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जनों की झलक दिखाई गई है, जिससे ये तथ्य साफ़ तौर पर उभर कर सामने आता है.

चित्र 1: ऐतिहासिक रूप से प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन

स्रोत: लेखकों द्वारा नए सिरे से तैयार किया गया[ii]

चित्र 2: ऐतिहासिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्सर्जन (LULUCF को छोड़कर)

स्रोत: लेखकों द्वारा नए सिरे से तैयार किया गया[iii]

चित्र 3: ऐतिहासिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन: विकसित बनाम विकासशील देश

स्रोत: लेखकों द्वारा नए सिरे से तैयार किया गया[iv]

अनेक विशेषज्ञों ने इस बात को रेखांकित किया है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC समझौतों में विकासशील देशों के लिए पहले से ज़्यादा तेज़ गति से उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन या अवसर मुहैया नहीं कराए गए हैं.[v] नतीजतन वैश्विक उत्सर्जनों में विकासशील देशों के योगदान में और बढ़ोतरी ही दिखाई दी है. आगे चलकर, साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों से जुड़े सिद्धांत के तहत जलवायु कार्रवाई एक मॉडल पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें ग्लोबल साउथ के देश ग्लोबल नॉर्थ की सहायता से अपने प्रयासों की रफ़्तार में तेज़ी लाते हों.

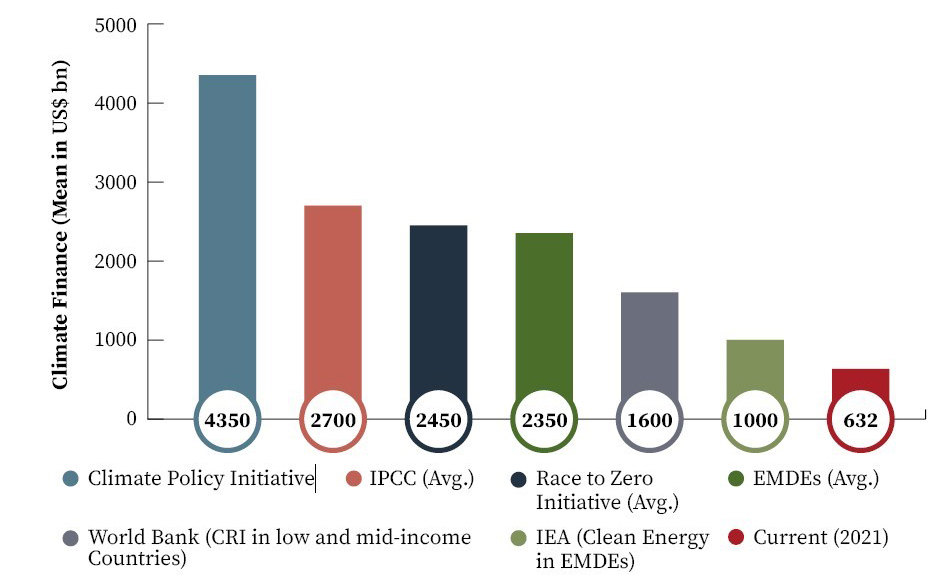

ग्लोबल साउथ को जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने और इस सदी के मध्य तक नेट ज़ीरो तक पहुंचने के लिए तकनीकी और वित्तीय स्तर पर भारी-भरकम संसाधनों की दरकार है. जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है, निजी और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा किए गए तमाम अध्ययनों में इसके लिए वित्तीय तौर पर खरबों डॉलर की ज़रूरत बताई गई है. पेरिस सम्मेलन में इस दिशा में 100 अरब अमेरिकी डॉलर की वचनबद्धता जताई गई थी, जो वास्तविक ज़रूरत से काफ़ी कम है.

मौजूदा स्तरों पर ग्लोबल साउथ में जलवायु निवेश और जलवायु वित्त, दोनों का स्तर एकदम अपर्याप्त है. जलवायु परिवर्तन से प्रभावी रूप से मुक़ाबले के लिए इनमें नाटकीय रूप से बढ़ोतरी किए जाने की दरकार है. 2021 में ग्लोबल साउथ ने ऊर्जा का कायाकल्प करने से जुड़े सेक्टरों में महज़ 380 अरब डॉलर के आसपास निवेश किया. इनमें से तक़रीबन 75 प्रतिशत चीन में किया गया, जबकि अफ्रीका के खाते में वैश्विक जलवायु निवेशों के मद में केवल 5.5 प्रतिशत का योगदान रहा.[vi] उल्लेखनीय है कि ग्लोबल नॉर्थ की ओर से ग्लोबल साउथ को सालाना 100 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद से जुड़ी वचनबद्धता को किसी भी साल पूरा नहीं किया गया है.

चित्र 4: 2030 में जलवायु वित्त संबंधी आवश्यकताएं

स्रोत: डेटा क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव,[vii] IPCC,[viii] रेस टू ज़ीरो इनिशिएटिव,[ix] विश्व बैंक,[x] और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)[xi] के आधार पर लेखकों द्वारा संकलित किया गया.

साफ़ है कि ग्लोबल साउथ के पास अपने बूते पेरिस समझौते के अनुकूल जलवायु कार्रवाई कर पाने के लिए वित्तीय संसाधन मौजूद नहीं हैं.

भारत की ही मिसाल लीजिए: जलवायु वित्त में सालाना क्रमिक निवेश 50-100 अरब अमेरिकी डॉलर के दायरे में रहने का आकलन है, जबकि सालाना कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय (capex) महज़ 65 अरब अमेरिकी डॉलर के आस-पास है.[xii] अकेले हरित स्टील की ओर परिवर्तनकारी क़वायदों को अंजाम देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल 16.4 अरब अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त पूंजी व्यय (capex) की लागत वहन करनी होगी.[xiii] नवीकरणीय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को पूरा करने के लिए भारत को बिजली क्षेत्र में अपने मौजूदा पूंजीगत व्यय में पांच गुणा बढ़ोतरी करनी होगी. इनमें से ज़्यादातर निवेश निजी क्षेत्रों द्वारा करने पड़ेंगे, जबकि जलवायु अनुकूलन वित्त पोषण को प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की ओर से निर्देशित किया जाएगा.

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक) के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs) ग्लोबल साउथ में वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के मोर्चे पर इस विशाल खाई को पाटने में सफल नहीं हो पाए हैं. बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र के लिए इकट्ठा की गई पूंजी 2019 में तक़रीबन 17 अरब अमेरिकी डॉलर और 2020 में लगभग 31 अरब अमेरिकी डॉलर थी.[xiv] और तो और विकास वित्त का ज़्यादातर हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के रियायती ऋणों के इर्द-गिर्द घूमता है. मिसाल के तौर पर निजी क्षेत्र की गारंटियां और जोख़िम प्रबंधन उत्पाद, IFC के सकल पोर्टफोलियो के महज़ 4 प्रतिशत के आसपास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो क्रमश: 47.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर है.

जलवायु वित्त पोषण में मौजूद इस विशाल खाई को पाटने के लिए ग्लोबल नॉर्थ में निवेश योग्य पर्याप्त पूंजी मौजूद है, जो अलग-अलग संस्थागत स्रोतों में रखे हुए हैं. इनमें पेंशन फंड्स, सॉवरिन वेल्थ फंड्स और निजी बीमा कंपनियां शामिल हैं. हालांकि तमाम व्यवस्थागत जोख़िमों की वजह से ये रकम ग्लोबल साउथ की ओर रुख़ कर पाने में नाकाम रही है. विकासशील और अल्प विकसित देशों के प्रमुख जोख़िमो में मुद्रा से जुड़े जोख़िम, काउंटर-पार्टी रिस्क और नीतिगत ख़तरे शामिल हैं. ये प्रणालीगत ख़तरे कारोबारी जोख़िमों के अतिरिक्त हैं, जिनका निवेशकों को निश्चित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए. ग्लोबल साउथ के देशों में वित्तीय प्रणालियां दरारों भरी है. इससे जलवायु वित्त के लिए रकम इकट्ठा करने की क़वायद और मुश्किल हो जाती है, लिहाज़ा इस मक़सद से खरबों डॉलर का जुगाड़ कर पाना लगभग असंभव हो जाता है.

जलवायु कार्रवाई में रफ़्तार भरने में G20 की भूमिका

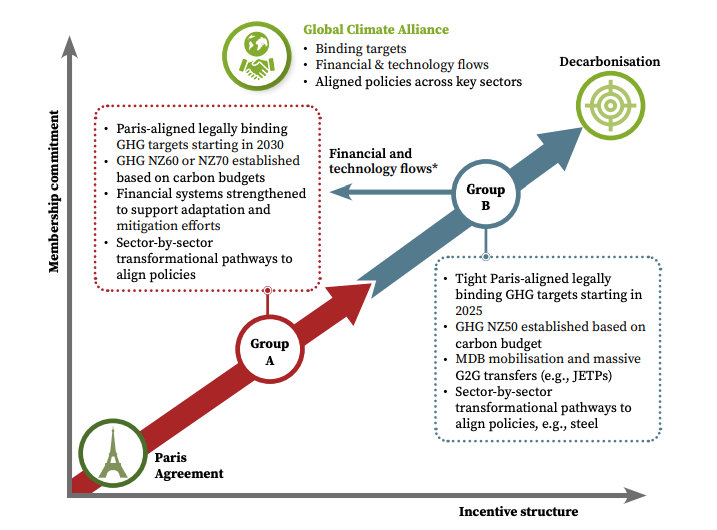

प्रस्तावित वैश्विक जलवायु गठजोड़ (GCA) का लक्ष्य जलवायु समन्वय और जलवायु वित्त पोषण से जुड़ी चुनौतियों का निपटारा करना है. ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच डी-कार्बनाइज़ेशन के परस्पर लाभकारी मार्गों को सुगम बनाकर इस क़वायद को अंजाम देने का इरादा जताया गया है. दुनिया के विकसित और अल्प-विकसित इलाक़े साझा तौर पर वित्तीय और तकनीकी भागीदारियों के ज़रिए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे. एकजुटता के साथ ये भागीदारी लचीलेपन, अनुकूलन और रोकथाम के उपायों के लिए जलवायु कार्रवाई में नाटकीय रूप से रफ़्तार भर देगी (चित्र 5 देखिए).

प्रस्तावित GCA के तहत दो ग्रुप या समूह आते हैं. समूह A के सदस्य नेट ज़ीरो की दिशा में ऐसे रास्ते अपनाने की प्रतिबद्धता जताते हैं जिनसे 2030 से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जनों में भारी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, और साल 2060 या 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जनों का लक्ष्य हासिल हो जाएगा. समूह B के सदस्य नेट ज़ीरो की दिशा में ऐसे रास्ते अपनाने की वचनबद्धता जताते हैं, जिनसे अहम क्षेत्रों में गणना योग्य और परिवर्तनकारी नतीजे दिखाई देंगे. ये क़वायद 2045/2050 तक लंबी अवधि के नेट ज़ीरो लक्ष्य से दिशानिर्देशित होने चाहिए. CBDR सिद्धांत का पालन करते हुए ग्लोबल नॉर्थ के देशों से ग्रुप B के साथ जुड़ने की उम्मीद की जाती है, जबकि ग्लोबल साउथ के देशों से ग्रुप A में शामिल होने की आशा है. हालांकि सभी देश क्षेत्रवार सहयोग पर आधारित परिवर्तनकारी क़वायद पर अमल कर सकते हैं और दोनों ही सदस्य समूह ऐसे कायाकल्प वाली गतिविधियों के लिए पारस्परिक सहायता हासिल करेंगे और एक-दूसरे को मदद भी पहुंचाएंगे.

चित्र 5: प्रस्तावित CBDR पर आधारित वैश्विक जलवायु गठजोड़ ढांचा

नोट: ग्रुप B के विकासशील देश भी समूह A के विकासशील देशों/अल्प विकसित देशों की तरह ही वित्तीय प्रवाहों के हक़दार होंगे. NZ का मतलब है नेट ज़ीरो.

स्रोत: लेखक का ख़ुद का

नीचे दिए गए केंद्रीय सिद्धांत वैश्विक जलवायु गठजोड़ यानी GCA का मार्गदर्शन करते हैं:

अतीत में G20 के अध्यक्ष रह चुके देशों और उनसे जुड़े कार्य समूहों ने जलवायु कार्रवाई में गति लाने के लिए अनेक प्रकार के ऊंचे प्रभावों वाले पहल किए हैं. इनमें हरित वित्तीय नियमनों और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के मसलों में उठाए गए क़दम सबसे उल्लेखनीय हैं. इन कार्य प्रवाहों को एकीकृत करने वाला, और G20 के ढांचे के भीतर टिकाऊ भागीदारी विकसित करने वाला वैश्विक जलवायु गठजोड़ इन तमाम क़वायदों का सटीक परिणाम होगा.

हरित वित्त अध्ययन समूह की शुरुआत 2016 में ही हो गई थी. उस वक़्त G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी. “हरित वित्त के रास्ते की संस्थागत और बाज़ारी रुकावटों की पहचान करना” इसकी मुख्य ज़िम्मेदारी थी.[xv] वित्तीय स्थायित्व बोर्ड द्वारा स्थापित जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरणों पर उद्योग जगत की अगुवाई वाले टास्क फोर्स ने जर्मनी की अध्यक्षता के दौरान अपनी सिफ़ारिशों की रूपरेखा प्रस्तुत की. ये रूपरेखा कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा जलवायु से संबंधित वित्तीय जोख़िमों के स्वैच्छिक ख़ुलासों के बारे थी.b 2021 में इटली की अध्यक्षता ने टिकाऊ वित्त अध्ययन समूह को नया स्वरूप देकर उसे स्पष्ट रोडमैप वाले पूर्णकालिक कार्य समूह में तब्दील कर दिया. तक़रीबन उसी समय अंतरराष्ट्रीय टिकाऊ मानक बोर्ड की भी शुरुआत की गई. “राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ इंटर-ऑपरेबिलिटी को लेकर लचीलापन मुहैया कराते हुए आधारभूत वैश्विक टिकाऊ रिपोर्टिंग मानक के विकास के लिए” इस क़वायद को आगे बढ़ाया गया. इस समूह ने इंडोनेशिया की अध्यक्षता के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी.

अर्जेंटीना की अध्यक्षता के दौरान टिकाऊ परियोजनाओं की फाइनेंसिंग में निजी पूंजी की भूमिका को स्पष्ट रूप से पहचाना गया. इसने पूंजी बाज़ारों पर ज़ोर दिया और सतत निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल स्रोतों के विकास की अहमियत पहचानी. इटली की अध्यक्षता में बहुपक्षीय विकास बैंकों से “निजी क्षेत्र के वित्त को एकजुट करने के लिए जोख़िम मुक्त बनाने की क़वायदों का पैमाना बढ़ाने” का अनुरोध किया गया. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी SDR को नए सिरे से मार्गदर्शित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया. ये एक नया और अनोखा वित्तीय उपकरण है, जिसका लक्ष्य विकासशील और अल्प विकसित देशों तक वित्तीय हस्तांतरणों के आकार में बढ़ोतरी करना है. G20 देशों ने तक़रीबन 45 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के SDRs का योगदान दिया. फ़िलहाल भारत की G20 अध्यक्षता ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है. इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं- बहुपक्षीय विकास बैंकों के इकोसिस्टम के लिए एक रोडमैप तैयार करना, और सतत विकास लक्ष्यों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार की चुनौतियों को पूरा करने के लिए ज़रूरी तमाम क़िस्म के वित्तीय आकलनों का मूल्यांकन करना. इसके अलावा शेरपा ट्रैक (Sherpa track) के तहत ऊर्जा परिवर्तनकारी कार्यकारी समूह, ऊर्जा के कायाकल्प से जुड़े मसलों से निरंतर जूझता रहा है. ये क़वायद ऊर्जा के पहले से ज़्यादा टिकाऊ स्रोत हासिल करने से संबंधित है. कार्यकारी समूह ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और वहनीयता (affordability), ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र में फाइनेंसिंग पर मंथन करता है.

भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक जलवायु गठजोड़ यानी GCA के सिद्धांतों का अनुमोदन किया जा सकता है. अगले कुछ महीनों में भारत इस मोर्चे पर अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दे सकता है:

दिल्ली में समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान, G20 नीचे दी गई अहम घोषणाएं कर सकता है:

G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन वैश्विक जलवायु गठजोड़ यानी GCA के सिद्धांतों की घोषणा और अनुमोदन कर सकता है. G7 जलवायु क्लब प्रक्रिया के साथ संवाद के हिस्से के तौर पर इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जा सकता है. इसका लक्ष्य एक ऐसा साझा ढांचा तैयार करना होगा, जो ग्लोबल साउथ के हितों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सके. GCA वर्तमान समय की सभी वैश्विक प्रक्रियाओं पर, और उनकी सहायता से आगे बढ़ सकता है. इनमें G7, G20, COP और UNFCCC शामिल हैं. इस घोषणा को दो अन्य सह-अध्यक्षों (एक OECD का प्रतिनिधित्व करने वाला, और दूसरा मध्यम आय वाले देशों के साथ-साथ दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाला) के साथ मिलकर, भारतीय अध्यक्षता (निम्न आय वाले और एशियाई देशों के प्रतिनिधि के तौर पर) द्वारा सह-प्रायोजित किया जा सकता है. सह-अध्यक्षों को निश्चित रूप से GCA की प्रशासकीय व्यवस्था (अहम रूप से सचिवालय) स्थापित करनी चाहिए, जो गठजोड़ के सिद्धांतों को आगे लेकर जा सके. साझा ढांचे तैयार करने के लक्ष्य के साथ G7 टास्क फोर्स से समावेशी संवाद के रूप में इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है. इस उद्देश्य से घोषणा पत्र में ऐसे साझा दृष्टिकोण के दायरे और उद्देश्यों को भी चित्रित किया जाना चाहिए. इनके ज़रिए त्वरित जलवायु महत्वाकांक्षाओं के लक्ष्य का अनुमोदन किया जाना चाहिए. सहयोग में बढ़ोतरी, समन्वय में सुधार और सामूहिक वित्त पोषण की संभावनाओं के ज़रिए इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए.

बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार पर G20 विशेषज्ञ समूह की सिफ़ारिशों के साथ-साथ, ऐसे कम से कम चार वित्तीय उत्पाद या ढांचे हैं, जिन्हें बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा आक्रामक रूप से विस्तारित किया जा सकता है. इससे परिवर्तनकारी गतिविधियों में निवेश के जोख़िमों को कम किया जा सकेगा:

निश्चित तौर पर ग्लोबल नॉर्थ द्वारा जताई गई वित्तीय वचनबद्धताओं को ग्लोबल साउथ में क्षेत्रवार डी-कार्बनाइज़ेशन के मार्गों के साथ जोड़ा जाना चाहिए. वैसे तो देशों को अपने परिवर्तनकारी मार्ग ख़ुद तैयार करने चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में 2025 और 2030 के लिए परिवर्तनकारी गतिविधियों को लेकर क्षेत्रवार लक्ष्यों को चिन्हित किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. साथ ही ग्रीनहाउस गैसों में तटस्थता हासिल करने के लिए क्षेत्र दर क्षेत्र काम किए जाने पर ज़ोर दिया जाएगा. इन लक्षित क्षेत्रों में डी-कार्बनाइज़ेशन के कार्यक्रम, निवेश प्रवाहों के तैयार क्षेत्र के तौर पर काम करते हैं. शिखर सम्मेलन में G20, विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों में डी-कार्बनाइज़ेशन के मार्ग तैयार करने के लिए क्षेत्रवार कार्य समूह गठित कर सकता है. इन कार्य समूहों के प्रयासों को पूर्ण करने के लिए G20 एक औद्योगिक कार्बन-मुक्ति केंद्र तैयार कर सकता है. वैश्विक बुनियादी ढांचा केंद्र की तर्ज पर इसका गठन किया जा सकता है. क्षेत्रवार कार्य समूहों (SWGs) को कार्बन मुक्ति के इन मार्गों की सहायता के लिए निश्चित तौर पर वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने चाहिए. शुरुआती क़वायद के रूप में वैश्विक जलवायु गठजोड़ यानी GCA सहभागिता ने स्टील के क्षेत्र में कार्बन मुक्ति को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया था. इसमें नीति-निर्माताओं, सहायक संस्थाओं, कारोबारों और इस क्षेत्र के विश्लेषक इकट्ठा हुए थे.[xvi] निश्चित रूप से क्षेत्रवार कार्य समूहों को तमाम स्टेकहोल्डर्स के साथ सहभागिता बनानी चाहिए, जिनमें अन्य संस्थाओं के साथ-साथ कारोबार जगत, सरकारें, नियामक इकाइयां और सिविल सोसाइटी संगठन शामिल हैं. दुनिया के देश अपने पसंद के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं- उन क्षेत्रों में जहां वो अपनी क्षमताओं और वचनबद्धताओं के साथ उत्सर्जन में कटौतियों को अधिकतम कर सकते हैं. इन क्षेत्रवार कार्यकारी समूहों के ज़रिए अपने प्रमुख सेक्टरों (मसलन, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, खाद और ऑटोमोटिव) में जलवायु तटस्थता तक पहुंचने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे देश आपस में क़रीब से सहयोग कर सकते हैं. इस कड़ी में वो कार्बन मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के मार्गों में भी तालमेल बिठा सकते हैं.

बेहद शुरुआती दौर की इन पहलों को G20 के संरक्षण में काम करने वाले GCA सचिवालय के ज़रिए तेज़ किया जा सकता है. G20 और G7 का एकीकृत ढांचा तैयार करने में मदद के तौर पर इसे संपर्क सेतु के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है. इस सचिवालय के मुख्य क्रियाकलापों में: कार्बन मुक्ति के मार्ग तैयार करने में देशों की मदद करना, गहन मॉडलिंग अध्ययनों पर आधारित इस क़वायद को आगे बढ़ाना और उनकी अनुपालना सुनिश्चित करना; सदस्य देशों के डी-कार्बनाइज़ेशन के रास्तों में तालमेल बिठाने के लिए मंचों को सुगम बनाने के साथ-साथ क्षमता निर्माण से जुड़े मसलों पर सहारा देना; और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की अनुपालना सुनिश्चित करना.

प्रस्तावित GCA की एक अहम सिफ़ारिश है ग्लोबल साउथ के तमाम देशों में अनेक हरित निवेश एजेंसियों (GIAs) की स्थापना करना. ये एजेंसियां हरित विश्वसनीय परियोजनाओं की पहचान करने में मदद करेंगी और उनके लिए मिश्रित वित्त की तैनाती करेंगी. ये देश के अंदर मौजूद वित्तीय विशेषज्ञता को इकट्ठा करेंगी और जलवायु परिवर्तनकारी इकोसिस्टम के भीतर विविध स्टेकहोल्डर्स को भी इस काम के साथ जोड़ेगी. इसके अलावा हरित निवेश एजेंसियां बेहतरीन तौर-तरीक़े, कारोबारी मॉडल्स और फाइनेंसिंग के दृष्टिकोण साझा करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. भारतीय अध्यक्षता के तहत भारत में एक हरित निवेश एजेंसी की पहचान की जा सकती है. आगे चलकर यही एजेंसी ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के लिए मॉडल का काम कर सकेगी, जिन्हें वो अपने देशों में भी अपना सकेंगे. भारत में राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष, हरित निवेश एजेंसी के तौर पर काम करने वाला एक व्यावहारिक विकल्प साबित हो सकता है.

एट्रीब्यूशन: जयंत सिन्हा आदि, “ए ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस टू एक्सीलरेट क्लाइमेट एक्शन: प्रपोज़ल्स टू द G20,” T20 पॉलिसी ब्रीफ, मई 2023

a लेखक वैश्विक जलवायु गठजोड़ सहभागिता का हिस्सा हैं.

b GCA गठजोड़ संरचना का एक हिस्सा TCFD के सिद्धांतों और प्रस्तावों से भी सहायता लेता है. ज़्यादा जानकारी के लिए जीसीए कोलैबोरेटिव, ए ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस फॉर एक्सीलरेटेड क्लाइमेट एक्शन, पीपी. 38-39 देखें.

ENDNOTES

[i] UNEP, Emissions Gap Report 2022: The Closing Window — Climate crisis calls for rapid transformation of societies, (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2016).

[ii] J. Gütschow, A. Günther, and M. Pflüger, The PRIMAP-hist national historical emissions time series v2.3.1 (1750-2019), (Zenodo, 2021).

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] Scott Barrett, “Credible Commitments, Focal Points, and Tipping: The Strategy of Climate Treaty Design,” in Climate Change and Common Sense: Essays in Honour of Tom Schelling, eds. Robert W. Hahn and Alistair Ulph (New York: Oxford University Press, 2012), pp. 34-47. The chapter discusses the role of credible commitments under different climate treaties and why earlier Agreements failed to garner the right incentives.

[vi] Analysis of data from BloombergNEF Portal.

[vii] Climate Policy Initiative, Global Landscape of Climate Finance 2021, pp. 5.

[viii] J. Rogelj et.al., “Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development,” in Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming, eds. Masson-Delmotte et.al. (Cambridge, UK and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2018), pp. 93-17

[ix] “What’s the cost of net zero?” Climate Champions, last modified November 3, 2021.

[x] Julie Rozenberg and Marianne Fay, Beyond the Gap : How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet, (Washington, D.C.: World Bank Group, 2019). CRI stands for Critical Resilient Infrastructure.

[xi] IEA, Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, (France: International Energy Agency, 2021).

[xii] Current capex investment data sourced from Capitaline databases; GCA Collaborative, A Global Climate Alliance for Accelerated Climate Action, (New Delhi: Observer Research Foundation; Konrad-Adenauer-Stiftung; German Institute for Economic Research (DIW Berlin), 2023), pp. 56.

[xiii] McKinsey & Company, Decarbonising India: Charting a pathway for sustainable growth, (McKinsey & Company, October 2022), pp. 114. Estimates are as per their accelerated decarbonisation scenario.

[xiv] Group of Multilateral Development Banks, Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance, (London: European Bank for Reconstruction and Development, 2021).

[xv] Communiqué, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, 26-27 February 2016, Shanghai, China.

[xvi] GCA Collaborative, A Global Climate Alliance for Accelerated Climate Action, 2023, pp. 28.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.