-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

2025 में, भारत में 120 साल पुराना एक विचार फिर से उभर रहा है. 120 साल पहले ये विचार आज़ादी के लिए था, और इस बार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए.

Image Source: गेटी

अपनी शुरुआत के एक सदी बाद, स्वदेशी शब्द फिर वापस आ गया है. ये एक ऐसा विचार जिसने एक राष्ट्र को पोषित किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आधार स्तंभों में से एक बना. स्वदेशी आंदोलन एक बार फिर ज़िंदा होकर अपनी जन्मभूमि पर वापस आ गया है. हालांकि, इस बार इसकी अभिव्यक्तियां नई हैं, इसकी जटिलताएं अनोखी हैं, लेकिन इसकी प्रेरक शक्ति समकालीन है. इस बार अतीत से जुड़ने का माध्यम बना है टैरिफ को लेकर अमेरिका की दादागिरी. भारत द्वारा रूस से तेल के आयात पर अमेरिका ने अनुचित और अविवेकपूर्ण टैरिफ लगाया है. अमेरिका के इसी टैरिफ हमले का मुकाबला करने के लिए एक आर्थिक उपकरण के रूप में स्वदेशी का उपयोग किया जा रहा है. इस बार स्वदेशी की ज्वाला को ट्रम्प प्रशासन द्वारा प्रज्वलित किया गया है. यूरोपीय संघ (ईयू) भी इसमें शामिल है. ये दोनों ही भारत के साथ अतीत के आधार पर संबंध बनाना चाहते हैं. शायद वो इतिहास की साम्राज्यवादी शर्तों पर भारत के साथ भविष्य के लिए बातचीत करना चाहते हैं.

स्वदेशी 2.0 के लिए प्रेरक शक्ति स्वतंत्रता की राजनीति नहीं, बल्कि अनिश्चितता की भू-राजनीति है. व्यापार रणनीति की शब्दावली में कहें तो स्वदेशी 2.0 का लक्ष्य आर्थिक पूर्वानुमान, स्थिरता और 1.4 अरब भारतीयों के लिए विश्वास-आधारित विश्वसनीय आर्थिक मंच मुहैया कराना है. इस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीकों का उद्देश्य पश्चिम और पूर्व के दो दादागीरी वाले देशों की बढ़ती शत्रुतापूर्ण भू-राजनीति और आक्रामक कार्रवाइयों का मुकाबला करना है. अल्पकालिक परिणाम ट्रंप प्रशासन द्वारा बढ़ते भारत-विरोधी कच्चे तेल के लेबल-प्रचार को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. ट्रंप के व्यापार सलाहकार टर नवारो द्वारा भारत के खिलाफ़ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, वह नई तो थी लेकिन शायद अंतिम नहीं. इनमें "मोदी का युद्ध" और "क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट" या खुद को श्रेष्ठ बताने वाली नैरेटिव की कूटनीति शामिल है. नवारों के ये बयान अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को उचित ठहराने के बाद आए हैं. जेडी वेंस ने टैरिफ को उचित ठहराते हुए आक्रामक कूटनीतिक बयान दिए. स्वदेशी 2.0 का दीर्घकालिक लक्ष्य आर्थिक सुरक्षा है, जो भारतीय उपभोक्ताओं, व्यवसायों और निवेशकों और राजकोष की रक्षा करे.

ट्रंप के व्यापार सलाहकार टर नवारो द्वारा भारत के खिलाफ़ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, वह नई तो थी लेकिन शायद अंतिम नहीं. इनमें "मोदी का युद्ध" और "क्रेमलिन के लिए लॉन्ड्रोमैट" या खुद को श्रेष्ठ बताने वाली नैरेटिव की कूटनीति शामिल है.

अमेरिका को भी शायद इस बात का एहसास है कि ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर देश के प्रशासन का इस्तेमाल नोबेल शांति पुरस्कार पाने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने जैसे अल्पदृष्टि वाले स्वार्थ के लिए अमेरिका जिस तरह व्यवहार कर रहा है उसने अमेरिकी राष्ट्रपति पद का कद कम कर दिया है, साथ ही भारत को फिर अमेरिका से दूर कर दिया है. अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी होने के बावजूद यूरोपीय संघ को ट्रंप के आगे झुकना पड़ा है. उसे अभी भी 15 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. इसके विपरीत, भारत अपने हितों की रक्षा कर खुद को संभाल सकता है. भारत को दोस्तों की ज़रूरत हो सकती है. भारत को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता है, लेकिन उसे नाटो जैसे सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, जिसकी सभ्यता की विरासत व्यापक, गहरी और विशाल है. वो किसी के बड़बोलेपन के आगे झुकने वाला नहीं है. सबसे बड़ी बात, भारत की घरेलू राजनीति देश को एक ऐसे नेता के सामने घुटने टेकते नहीं देख सकती, जो धौंस दिखा रहा है और जिसके प्रशासन की नाटकीयता हताशा के चरम पर पहुंच रही है. ऐसा प्रशासन, जो आर्थिक रूप से निरक्षर होता जा रहा है, और जो झूठे नैरेटिव से दूसरे देशों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. ट्रंप प्रशासन की हरकतें बीजिंग द्वारा अपनाई गई हिमाकत की याद दिलाती हैं.

गैर-ज़िम्मेदाराना बयान और नैरेटिव के नुकसान का एक बड़ा हिस्सा अब पीछे छूट चुका है. हालांकि, इस टैरिफ वॉर ने भारत के विदेश नीति प्रतिष्ठान को अमेरिकी कूटनीति की नई भाषा सीखने पर मज़बूर होना पड़ा. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के भारत के साथ "स्थायी मित्रता" और सुलह-समझौते वाले ट्वीट्स ने एक्सपर्ट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 'स्थायी' और 'मित्रता' का MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) में अर्थ क्या है. अभी भी इसे लेकर स्पष्टता नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तस्वीरों के बाद असर है, या इसमें कोई और अर्थ है. एक अजीब स्थिति ये भी है कि अमेरिका व्यापार, तकनीक, बाज़ारों और रिश्तों को हथियार बनाने के बीजिंग मॉडल की नकल कर रहा है. अमेरिका भी अब MAGA विशेषताओं (या तो हमारे साथ-या हमारे खिलाफ़ मॉडल) को एक वुल्फ़ वॉरियर कूटनीति में बदल रहा है. ये चीन की ज़िद्दी-आक्रामक कूटनीति की एक भद्दी नकल है. ये ऐसे समय में हो रहा है, जब शी जिनपिंग रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं. चीन की कोशिश है कि वो अमेरिका और भारत के टकराव का इस्तेमाल अपने पक्ष में करे. चीन इस टकराव को भारत के साथ संबंधों को सुधारने के एक रणनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है.

15 अगस्त 2025 के अपने भाषण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी के ज़रिए चल रहे डीग्लोबलाइजेशन के उभार को संबोधित किया. उन्होंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को अपनाने को कहा. मोदी ने कहा, "मैं चाहता हूं कि देश भर के व्यापारी और दुकानदार अपने घरों में बोर्ड लगाएं जिन पर लिखा हो: 'यहां स्वदेशी सामान बिकता है'. उन्होंने आगे कहा, "हमें स्वदेशी पर गर्व होना चाहिए. हमें इसका इस्तेमाल मज़बूरी में नहीं, बल्कि पूरी ताकत से, अपनी शक्ति दिखाने और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को भी इसके इस्तेमाल के लिए मज़बूर करने के लिए करना चाहिए. यही हमारी शक्ति होनी चाहिए". 12 दिन बाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 अगस्त 2025 को दिए गए अपने भाषण में, सरसंघचालक मोहन भागवत ने “असली स्वदेशी” के विचार को दोहराया, जो राष्ट्रीय शक्ति के आधार के रूप में आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देता है.

एक अजीब स्थिति ये भी है कि अमेरिका व्यापार, तकनीक, बाज़ारों और रिश्तों को हथियार बनाने के बीजिंग मॉडल की नकल कर रहा है. अमेरिका भी अब MAGA विशेषताओं (या तो हमारे साथ-या हमारे खिलाफ़ मॉडल) को एक वुल्फ़ वॉरियर कूटनीति में बदल रहा है.

दुनिया भर में टैरिफ बाधाओं, सुरक्षा अवरोधों और महाशक्तियों द्वारा कदम-कदम पर रुकावटें पैदा करने की एक उचित प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी 2.0 भारत का मज़बूत हथियार बन सकता है. स्वदेशी के रूप में जो पौधे हम आज रोपेंगे, वो कल विशाल सागौन के जंगल बनकर भारत की व्यापक रणनीति के आर्थिक स्तंभ का निर्माण और उसे थामे रखने का काम करेंगे, लेकिन अगर भारत को उपभोक्ता बाज़ार का लाभ उठाना है, तो नीति निर्माताओं को संस्थागत उत्पीड़न को ख़त्म कर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा. सरकारी नियम-कायदे अब भी अत्यधिक जटिल बने हुए हैं. ऐसे में विनियमन और गैर-अपराधीकरण को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, और नियामकों के साथ मिलकर अफसरशाही और लालफीताशाही को ख़त्म करने के तरीकों से जुड़ने के कई विचार हैं. वर्तमान में, सबसे अच्छी आर्थिक नीति यही होगी कि सरकारें उपभोक्ताओं, श्रमिकों, निवेशकों और पर्यावरण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को हटाए बिना उद्यमियों के रास्ते से हट जाएं. भारत के आर्थिक कानूनों और उससे जुड़ी नौकरशाही का ये परिवर्तन करा पाना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

वो दिन अब पीछे छूट गए, जब सरकारी उपक्रम घटिया कारें बनाते थे, अव्यवस्थित होटलों का प्रबंधन करते थे, लापरवाह और सुविधारहित एयरलाइनों पर उनका एकाधिकार था, खदानों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता था. आज, उभरते भारत के उपभोक्ता को विश्वस्तरीय उत्पादों की ज़रूरत है. ऐसे उत्पाद जो UPI जैसे कुशल हों, राजमार्गों जैसे शानदार हों. दूरसंचार के बुनियादी ढांचे से कम निर्बाध हो, और देश के अंदर और बाहर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली कारों जैसी विश्वस्तरीय गुणवत्ता की हो. हालांकि, कम गुणवत्ता और कम कीमत वाले उत्पादों का बाज़ार अभी भी मौजूद है, लेकिन अब स्वदेशी के नाम पर इनका इस्तेमाल नहीं चलेगा.

व्यवसायियों को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी. बढ़ती आय ने भारतीय लोगों को स्वदेशी व्यवसायों से समान गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करने में सक्षम बना दिया है, लेकिन अगर गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है, तो वो फिर से चीन के उत्पादों की ओर लौट जाएंगे. इसीलिए, भारतीय उद्योगपतियों को ऐसे ब्रांड बनाने होंगे, जिन्हें लोग अपनाना चाहें. ऐसे उत्पाद जो वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के सामने मज़बूती से टिक सकें. पिछले तीन दशकों से उत्पादों में थोड़ा-बहुत फेरबदल और वृद्धिवाद ही भारतीय व्यवसायियों की रणनीतियां रही हैं. उन्हें समझना होगा कि अनुसंधान और विकास ही विकसित भारत का मार्ग है. इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, हमें निजी क्षेत्र के कई अग्रणी लोगों की ज़रूरत है.

वैश्वीकरण एक दीर्घकालिक संबंध है. विन-विन सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका या चीन दो बार जीत हासिल कर लें.

ये आसान नहीं होगा. स्वदेशी 2.0 को स्वदेशी 1.0 से ज़्यादा मुश्किल बनाने वाली बात है विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव. 20वीं सदी का स्वदेशी आंदोलन एक सरल और सीधी रेखा पर चला. आज़ादी के आंदोलन के दौरान स्वदेशी का मतलब मुख्य रूप से विदेशी वस्त्रों को जलाने और भारतीय उत्पाद खरीदने के इर्द-गिर्द था. 21वीं सदी के भारत में, स्वदेशी 2.0 के पास ये सुविधा नहीं है. एक आईफोन या एक पनडुब्बी 40 से ज़्यादा देशों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है. कुछ यही हाल जेट इंजन, 5G उपकरण या रोबोटिक्स के निर्माण का है. स्वदेशी के 2025 संस्करण में तकनीकी प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के विकास को ध्यान में रखना होगा. उत्पादों के पीछे, व्यापार करने की अंतर्निहित प्रणालियों पर गहन चिंतन की आवश्यकता है. कंपनियों को भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने और ऐसे व्यवसाय बनाने की आवश्यकता है, जो आगे भी बने रहें.

स्वदेशी 2.0 का लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा है. अगर सरकार और कंपनियाँ मिलकर काम करें, तो भारत के उत्थान में कोई रुकावट नहीं आएगी. इसके विपरीत, भारत-अमेरिका संबंधों को उसके मौजूदा टकराव से पूर्व के स्तर पर फिर स्थापित करना स्वदेशी 2.0 के लिए ख़तरा हो सकता है. इससे व्यापार का माहौल पहले जैसा ही हो जाएगा. भू-राजनीति चाहे जैसी भी हो, भारत के उपभोक्ताओं, निवेशकों, उत्पादकों और श्रमिकों को भारत में निर्माण करने, भारत से खरीदारी करने, भारत में निवेश करने और भारत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. वैश्वीकरण एक दीर्घकालिक संबंध है. विन-विन सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका या चीन दो बार जीत हासिल कर लें.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

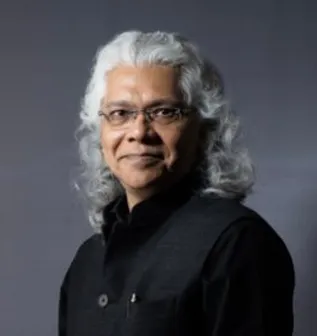

Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...

Read More +