-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

Image Source: Getty

'स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों' में खाद्य सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता, संसाधन, शिक्षा, सामाजिक समावेशन और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं जैसे सामाजिक और आर्थिक कारक शामिल हैं. ये स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करते हैं. अगर इन चरों (वैरिएबल्स) में लगातार नकारात्मक रुझान दिखता है तो इससे गरीब और वंचित आबादी के स्वास्थ्य परिणामों पर असंगत रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. चूंकि कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य के विभिन्न सामाजिक निर्धारकों के प्रभाव को और तेज़ कर दिया है, इसलिए लोगों को तत्काल इन योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के एक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता है. अगर ऐसा किया जाता है तो उन्हें खाद्य असुरक्षा, गरीबी और दूसरे तरह के ख़तरों से बचाया जा सकता है.

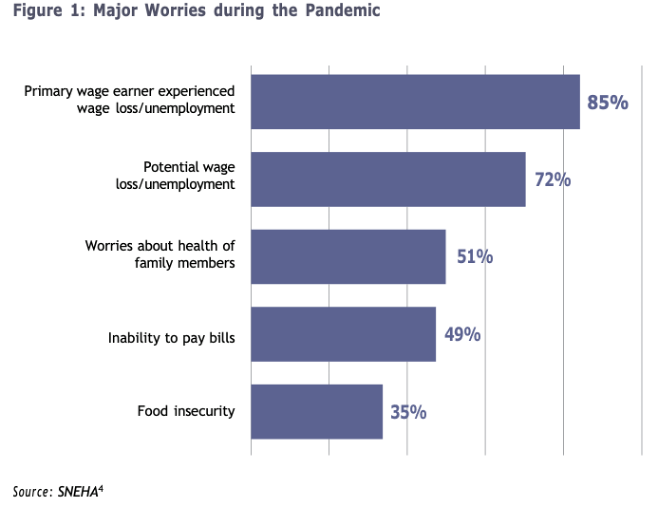

कोरोना महामारी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सामाजिक सुरक्षा की जो मौजूदा योजनाओं हैं, उनके प्रति लक्षित समुदायों में जागरूकता और उन तक पहुंच में सुधार की ज़रूरत है. इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, 2021 में सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन (स्नेहा) ने एक सामाजिक सुरक्षा हेल्पडेस्क शुरू की. ये एक गैर लाभकारी संगठन है, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कमज़ोर समुदायों के लिए स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है. इस हेल्पडेस्क की स्थापना बिना किसी क्रम के चुने गए 1,567 लोगों की आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण के बाद की गई थी. इस सर्वे में ये पाया गया कि कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य से ज़्यादा आर्थिक संकट की समस्या पैदा हुई थी. समस्या की सीमा और प्रकृति, जैसा कि सर्वेक्षण में सामने आया है(चित्र 1 देखें), शहरी गरीबों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उनके सामाजिक-आर्थिक लचीलेपन में सुधार करने के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करती है.

स्रोत: स्नेहा

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित समूह चर्चाओं और 337 राशन कार्ड धारकों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सी के बारे में जानकारी एकत्र कर इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की गई.

ये लेख इन गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकनों के निष्कर्षों पर आधारित है. इसमें इस क्षेत्र के अनुभवों और एक साहित्य समीक्षा वाली पूरी अंदरूनी जानकारी भी शामिल है.

ये लेख इन गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकनों के निष्कर्षों पर आधारित है. इसमें इस क्षेत्र के अनुभवों और एक साहित्य समीक्षा वाली पूरी अंदरूनी जानकारी भी शामिल है. ये लेख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के ज़मीनी स्तर के कार्यान्वयन में असमानताओं को उजागर करता है. हालांकि ये निष्कर्ष मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी इसके ज़रिए मिलने वाली जानकारियों को कमज़ोर शहरी गरीबों के लिए भविष्य के नीतिगत योजनाओं को बनाने में शामिल किया जा सकता है, विशेष रूप से पूरे भारत में झुग्गी में रहने वाले समुदायों में.

मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में किए गए इस सर्वेक्षण में सबसे उल्लेखनीय बात ये समाने आई कि अपेक्षित लाभार्थियों के बीच विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर जागरूकता की कमी थी. उन्हें इनके समावेशन मानदंडों, प्रक्रियाओं और उनके कारण मिलने वाले अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी. लोगों के बीच बड़े पैमाने पर फैले भ्रम के लिए समान इरादे वाली बहुत सारी सरकारी योजनाओं के एक साथ चलने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इन योजनाओं का इरादा तो एक जैसा है, लेकिन उनके लिए पात्रता मानदंड, प्रक्रियाएं और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं. उदाहरण के लिए, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को ही लीजिए. दोनों योजनाओं का उद्देश्य माता और शिशु के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, लेकिन पात्रता मानदंड और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी लाभार्थियों तक इन योजनाओं की पहुंच को सीमित करती है.

दोनों योजनाओं का उद्देश्य माता और शिशु के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, लेकिन पात्रता मानदंड और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी लाभार्थियों तक इन योजनाओं की पहुंच को सीमित करती है.

उपनगरीय क्षेत्रों और गांवों में स्थानीय प्रशासन योजना-संबंधी जानकारी प्राप्त करने और इसे स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं. इसके विपरीत शहरों में नगर पालिका वार्ड कार्यालयों का कमज़ोर आबादी के साथ जुड़ाव कम होता है. ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी उन योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होता, जिनका उन्हें प्रचार करना है.

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आय की सीमा के अलग-अलग मानदंड समस्या को और जटिल बनाते हैं. उदाहरण के लिए, जहां गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड धारक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय पंद्रह हज़ार रुपये और उससे कम है, वे जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ के पात्र हैं, वहीं बीस हज़ार रुपये या उससे कम आय वाले लोग संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (एसजीएनएवाई)के तहत पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. विकलांग लोगों के लिए, एसजीएनएवाई के लिए आय पात्रता मानदंड पचास हज़ार रुपये से कम है. पात्रता के इस तरह के मानदंड उन परिवारों के लिए भ्रम पैदा करते हैं, जिनमें कई कमजोरियां होती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आय प्रमाण पत्र आमतौर पर विशिष्ट योजनाओं से जुड़े होते हैं.

इसके अलावा, ज़्यादातर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने पहुंच के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आय मानदंडों में कई दशकों से कोई बदलाव नहीं हुआ है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) लागू होने के बाद, प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों, जो इस अधिनियम के तहत लाभ के हकदार हैं, की पहचान 1997 के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर की गई है. इतने सालों में लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण बदलावों की अनदेखी की गई है.

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज़ बनाना भी एक और चुनौती है, खासकर उन प्रवासियों के लिए जो वर्तमान में अधिकांश अनौपचारिक शहरी समुदायों का गठन करते हैं.

इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेज़ बनाना भी एक और चुनौती है, खासकर उन प्रवासियों के लिए जो वर्तमान में अधिकांश अनौपचारिक शहरी समुदायों का गठन करते हैं. जो बुजुर्ग प्रवासी अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए एसजीएनवाई जैसी राज्य सरकार की योजनाओं के लिए उनकी पात्रता साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है. ज़मीन की बढ़ती कीमतों के कारण मकान मालिक भी किरायेदारों को स्थानीय राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए अनिवार्य माने जाने वाले "अनापत्ति प्रमाणपत्र" देने के इच्छुक नहीं दिखते. नए प्रवासियों के लिए, खाद्य सुरक्षा लाभ और अन्य योजनाएं जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और लेक लड़की योजना का लाभ लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है.

"राशन कार्ड एजेंट" के रूप में काम करने वाले "बिचौलिए" अक्सर इन समुदायों के लोगों को नए राशन कार्ड दिलवाने में मदद करने के लिए बीस हज़ार रुपये तक लेते हैं. कमज़ोर समुदाय के लोगों ने कई ऐसे उदाहरण बताएं, जहां राशन कार्ड के लिए उनके आवेदन तभी स्वीकार किए जाते हैं, जब उन्हें इन बिचौलियों को माध्यम से भेजा जाता है. इस तरह के कटु अनुभव हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अलग-थलग कर देते हैं. उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने और समस्या के निवारण की मांग करने से हतोत्साहित करते हैं.

इसके अलावा, कम्प्यूटरीकरण के बावजूद पीडीएस से अनाज की चोरी और उसमें हेराफेरी जारी है. राशन यानी सरकारी गल्ले के दुकानदार शायद ही कभी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट-ऑफ-सेल उपकरणों से बिक्री की रसीदें जारी करते हैं. वो अपने इस हेराफेरी को ये कहकर जायज़ ठहराते हैं कि सरकार से उन्हें कम प्रोत्साहन मिलता है और अपनी रोज़ी-रोटी चलाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है. दुकानदार अक्सर राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी यानी एक राज्य के राशन कार्ड को दूसरे राज्य में मान्यता देने से इनकार कर देते हैं. इसका नतीजा ये होता है कि जो सही प्रवासी लाभार्थी होते हैं, वो भी अधर में लटक जाते हैं. पिछले कुछ वर्षों में राशन कार्ड में नए सदस्यों के समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटिया भी बढ़ी हैं. अगर लाभार्थी राशन की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत दर्ज कराते हैं या हक से कम मात्रा में राशन मिल रहा है तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का डर रहता है.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करने की अपनी चुनौतियां भी हैं. उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल 2023 के बाद लंबे समय तक काम नहीं कर रहा था. इससे लाभार्थियों का बैकलॉग पैदा हुआ और समुदायों से प्रतिक्रिया भड़की. इसके अलावा अगर योजना के फायदा पहुंचाने वाले स्थान सीमित और दूर-दराज में होते हैं तो इससे भी योजनाओं के लाभ आगे बढ़ाने में बाधा आती है. जन औषधि योजना की दुकानें उचित दरों पर सामान्य दवाएं और सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध तो कराती हैं लेकिन ये दुकानें या तो दुर्लभ हैं, या फिर उन इलाकों से दूर स्थित हैं जहां ऐसी सेवाओं की सबसे ज्यादा ज़रूरत है.

कमज़ोर परिवारों के लिए कोरोना महामारी से उबरने के लिए तीन साल का समय बहुत कम है. हालांकि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 में गरीबी की गहराई को मापने के तरीके के बारे में सवाल उठाए गए हैं. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के लिए जिन इंडेक्स पर विचार किया गया है- महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संकेतक जैसे कि रोजगार, गरीबी और पोषण तक पहुंच (सिर्फ भोजन नहीं)- को अकादमिक चिंताओं तक सीमित कर दिया गया है. इन योजनाओं को लेकर जो ज़मीनी हकीकत है, उसे देखते निम्नलिखित मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है:

जागरूकता और क्षमता निर्माण: इनका कार्यान्वयन करने वाली सरकारी एजेंसियों और गैर-लाभकारी संगठनों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए. योजनाओं के लाभों, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताने के लिए मीडिया और ऑडियो-विजुअल सामग्री का उपयोग नियमित रूप करना चाहिए. अलग-अलग नगर पालिका वार्ड कार्यालयों में नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ-साथ उनकी बुनियादी दस्तावेजी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं. सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध और सुलभ कराई जानी चाहिए. गैर-लाभकारी संगठनों और नागरिक समाज के भागीदारों को जागरूकता पैदा करने, प्रौद्योगिकी के बारे में समुदायों को शिक्षित करने में इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा दस्तावेजों की खरीद के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने, सरकारी प्रणाली के साथ समुदायों को जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा के अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उनके आत्मविश्वास का निर्माण करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. सरकारों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कर्मचारी क्षमता निर्माण और योजनाओं को लागू करते हैं, उन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण भी किया जाए.

गरीबी मापने की तरीके: सरकारों को संशोधित मानदंडों का उपयोग करके बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक नया अध्ययन करना चाहिए. ये मानदंड मुद्रास्फीति दर और मूल्य सूचकांकों सहित समकालीन संदर्भों के अनुरूप हों. सरकार को ऐसे गरीब परिवारों की पहचान करने के छिटपुट और मनमाने प्रयासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिनकी आय उनके राशन कार्ड पर निर्दिष्ट आय के अनुरूप नहीं है. पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें उपभोग गरीबी या सामाजिक सहायता आधार अवधारणा का त्याग नहीं किया गया हो.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए. इसमें अंतर्निहित शिकायत निवारण तंत्र शामिल होने चाहिये.

पहुंच में आसानी: योजनाओं तक आसानी से पहुंच ना होने से मांग में कमी आती है. इससे आपूर्ति भी प्रभावित होती है. जनऔषधि दुकानों को ऐसी जगह स्थापित किया जा सकता है, जो स्थान कमज़ोर समुदायों के लिए परिचित और सुलभ हैं. इन जनऔषधि केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए. इसी तरह, अन्य योजनाओं के लिए, आवेदन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और इन तक पहुंचने के कई केंद्र बनाने की आवश्यकता है.

बेहतर डिजिटल प्रक्रियाएं: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए. इसमें अंतर्निहित शिकायत निवारण तंत्र शामिल होने चाहिये. योजनाओं के बारे में वेबसाइट से जानकारी लेने की तुलना में मोबाइल ऐप-आधारित जानकारी और एप्लिकेशन प्रक्रियाएं ज़्यादा आसान होती हैं.

पीडीएस निगरानी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान के मालिकों द्वारा किए जाने वाली हेराफेरी को रोका जाना चाहिए. इसके लिए राशन दक्षता समिति जैसे सतर्कता समूहों को नागरिकों और समुदाय-आधारित गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से फिर से सक्रिय किया जा सकता है.

रामा श्याम सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन (स्नेहा) में किशोरों के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और सेक्सुअलिटी के कार्यक्रम की निदेशक हैं.

विनीता अजगांवकर सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड हेल्थ एक्शन (स्नेहा) में सहयोग और भागीदारी की एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर हैं.

[1] The authors of this article are officials of SNEHA: Rama Shyam is a Programme Director and Vinita Ajgaonkar is an Associate Programme Director, leading the domain that works on social protection.

[2] Since 2021, SNEHA’s Social Protection Helpdesk has informed more than 100,000 citizens in vulnerable urban communities on various social protection schemes and benefited 60,000 people.

[3] Operated by the Centre and State/Union Territory governments, PDS ensures the distribution of foodgrains and other essential commodities at affordable prices through Fair Price Shops and is critical to managing India’s food economy.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Rama Shyam is the Programme Director of Empowerment, Health and Sexuality of Adolescents at the Society for Nutrition Education and Health Action (SNEHA) ...

Read More +

Vinita Ajgaonkar is the Associate Programme Director of Collaborations and Partnerships at the Society for Nutrition Education and Health Action (SNEHA) ...

Read More +