-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

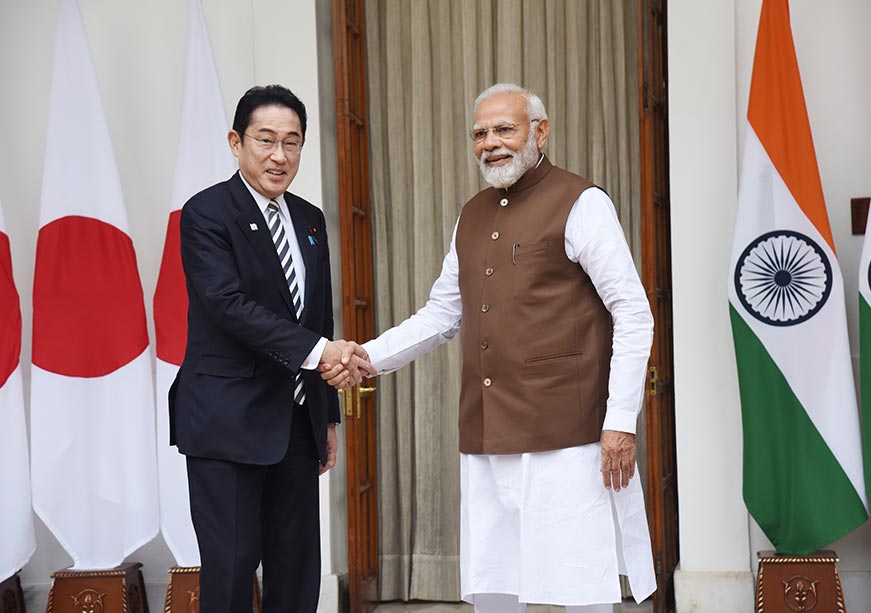

पिछले 20 वर्षों के दौरान तैयार जापान और भारत की घनिष्ठ सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

Image Source: Getty

पिछले दो दशकों के दौरान जापान-भारत के बीच संबंध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे प्रमुख एवं निर्णायक साझेदारियों में से एक के रूप में विकसित हुए हैं. वैसे तो शिंज़ो आबे को दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा मज़बूत करने वाले के रूप में जाना जाता है लेकिन इस संबंध की बुनियाद काफी पहले यूकियो हातोयामा, नाओतो कान और योशिहिको नोडा, जिन्होंने 2012 में आबे की सत्ता में वापसी से पहले प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, के प्रशासन के दौरान रखी गई थी. अपने अपेक्षाकृत छोटे कार्यकाल के बावजूद इन नेताओं ने भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और चीन के बढ़ते असर को संतुलित करने में भारत के महत्व को स्वीकार करने में ज़रूरी भूमिका निभाई. द्विपक्षीय संबंधों को गहरा बनाने का ये रुझान बाद के नेताओं जैसे कि फूमियो किशिदा के तहत बना रहा और उम्मीद की जाती है कि मौजूदा इशिबा प्रशासन के तहत भी विकसित होता रहेगा.

भले ही भारत के साथ आर्थिक साझेदारी गहरी हुई लेकिन रक्षा सहयोग को लेकर हातोयामा के सतर्क दृष्टिकोण ने चीन की प्रतिक्रिया से जुड़ी हिचकिचाहट को दिखाया.

2009 में प्रधानमंत्री के रूप में यूकियो हातोयामा के कार्यकाल के साथ जापान ने वैश्विक आर्थिक मंदी और बदलते क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए अपनी विदेश नीति को फिर से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू की. हातोयामा के प्रशासन ने अपनी विदेश नीति को “पूर्वी एशियाई समुदाय” के विचार के आसपास केंद्रित किया. “पूर्वी एशियाई समुदाय” एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मज़बूत आर्थिक बहुपक्षीय संबंधों को तैयार करते हुए करीबी स्तर पर क्षेत्रीय एकीकरण की बात भी करता है. जापान के विशेषज्ञों के अनुसार एक उभरती हुई ताकत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत इस ढांचे के लिए स्वाभाविक रूप से फिट साबित हुआ. हातोयामा सरकार ने भारत के साथ आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और साथ मिलकर भारत के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं की शुरुआत करने का फैसला लिया. कॉरिडोर में जापान की भूमिका, जो आर्थिक तालमेल और रणनीतिक संपर्क के मिलन का प्रतीक है, इंडो-पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में भारत की क्षमता को स्वीकार करने पर ज़ोर देती है. भारत के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में सहायता के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के ज़रिए जापानी निवेश आने लगा. भले ही भारत के साथ आर्थिक साझेदारी गहरी हुई लेकिन रक्षा सहयोग को लेकर हातोयामा के सतर्क दृष्टिकोण ने चीन की प्रतिक्रिया से जुड़ी हिचकिचाहट को दिखाया.

2010 में हातोयामा की जगह प्रधानमंत्री बनने वाले नाओतो कान के प्रशासन को 2011 में पूर्वी जापान में भयंकर भूकंप और फुकुशिमा परमाणु त्रासदी की वजह से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इन आपदाओं के बावजूद कान ने अपने पूर्ववर्ती के नक्शेकदम पर चलते हुए भारत के साथ जापान के संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में काम किया. उनके प्रशासन के दौरान जापान-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) किया गया. ये एक ऐतिहासिक समझौता था जिसका लक्ष्य व्यापार से जुड़ी बाधाओं को कम करना और द्विपक्षीय वाणिज्य को बढ़ावा देना था ताकि 2014 तक द्विपक्षीय व्यापार 25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए. कान के प्रशासन ने परमाणु ऊर्जा को लेकर अपने संदेह को देखते हुए अलग-अलग देशों के साथ जापान की ऊर्जा साझेदारी के सामरिक महत्व को पहचाना जिसका नतीजा भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता पर लगातार बातचीत के रूप में निकला. वैसे तो 2017 तक औपचारिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए लेकिन इस बातचीत ने एक प्रमुख परमाणु देश के रूप में भारत की भूमिका को लेकर जापान के बढ़ते भरोसे को दिखाया. समुद्री मोर्चे पर भी कान के प्रशासन ने भारत के साथ मालाबार साझा नौसैनिक अभ्यास की कई श्रृंखलाओं में भाग लिया. ये हिंद महासागर में आने-जाने की स्वतंत्रता और स्थिरता को बनाए रखने में बढ़ती दिलचस्पी का संकेत था. कान की घरेलू परिस्थितियों ने जहां उनकी विदेश नीति की गुंजाइश को एक हद तक सीमित किया, वहीं उनके कार्यकाल ने जापान-भारत संबंधों को स्थिर संस्थागत रूप देने में योगदान दिया.

आबे के प्रशासन के तहत भारत और जापान ने न केवल आर्थिक और रक्षा मोर्चों पर बल्कि सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर की कूटनीति पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित किया.

कान के बाद योशिहिको नोडा ने 2011 में प्रशासन का ज़िम्मा संभाला और भारत के साथ रक्षा सहयोग को लेकर अधिक केंद्रित दृष्टिकोण लेकर आए. नोडा ने इंडो-पैसिफिक में दोनों देशों के बीच सामरिक मेलजोल की आवश्यकता को भी पहचाना. नोडा के कार्यकाल के दौरान जापान ने जापान-भारत सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी के माध्यम से भारत के साथ अपनी भागीदारी को ताज़ा किया. इसने न केवल आर्थिक साझेदारी को उजागर किया बल्कि सुरक्षा और रक्षा सहयोग को भी. उनके प्रशासन के दौरान भारत के साथ तकनीक के हस्तांतरण को लेकर बातचीत की शुरुआत हुई जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पारंपरिक रूप से शांतिवादी रवैये में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक थी. नोडा ने समुद्री सुरक्षा पर नज़दीकी तालमेल को भी बढ़ावा दिया जिनमें खुफिया जानकारी साझा करना और 2012 में संयुक्त अभ्यास शामिल था. इस क्षेत्र में चीन की ताकत में बढ़ोतरी को देखते हुए भारत-जापान तालमेल का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था. ये प्रयास रक्षा संबंधों को मज़बूत करने और रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों पर निर्भरता को कम करने में भारत की दिलचस्पी के अनुसार थे. आर्थिक रूप से देखें तो नोडा की सरकार ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग और शहरी बुनियादी ढांचे में निवेश को तेज़ किया, विशेष रूप से भारत की स्मार्ट सिटी पहल में जापान की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के ज़रिए.

2012 में सत्ता में शिंज़ो आबे की वापसी तक जापान-भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई गई जो जापान-भारत द्विपक्षीय संबंधों में सबसे मज़बूत युग में से एक था. अपने सामरिक दृष्टिकोण और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय असर का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध आबे ने अपनी स्वतंत्र और खुली इंडो-पैसिफिक (FOIP) रणनीति की बुनियाद में भारत को रखा. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आबे का प्रमुख योगदान ये FOIP दृष्टिकोण था जो अभी भी प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ जापान के सामरिक संबंधों को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इंडो-पैसिफिक में साझा मूल्यों एवं हितों पर ज़ोर देते हुए FOIP रणनीति जापान-भारत संबंधों की रीढ़ की हड्डी बन गई है.

आबे प्रशासन ने सालाना “2+2” संवाद को भी मज़बूत किया जिसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं. ये दोनों देशों के बीच सामरिक मेलजोल की ताकत का संकेत देता है. मलाबार नौसैनिक अभ्यास में जापान के स्थायी भागीदार बनने और भारत को रक्षा उपकरण एवं तकनीक के हस्तांतरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा सहयोग अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया. इसके अलावा आबे ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा किया जिसके तहत भारत के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया. इनमें मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है. ये पहल, जिनमें JICA ने आंशिक फंडिंग की, आपसी विश्वास और तालमेल के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण का प्रतीक हैं.

आबे के प्रशासन के तहत भारत और जापान ने न केवल आर्थिक और रक्षा मोर्चों पर बल्कि सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर की कूटनीति पर भी पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित किया. 2017 को “भारत-जापान मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान का वर्ष” के रूप में घोषित करने के साथ इसे संस्थागत रूप दिया गया. आबे प्रशासन ने जापान में पढ़ाई के उद्देश्य से भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की संख्या में बढ़ोतरी की, लोगों के स्तर पर संबंधों को बढ़ावा दिया और 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के संबंध में भारत के समर्थन का स्वागत किया. इन प्रयासों ने सफलतापूर्वक आपसी समझ और सद्भावना में बढ़ोतरी की और बढ़ते रणनीतिक मेलजोल में सहायता की. आबे के कार्यकाल के दौरान जापान-भारत संबंध व्यापक साझेदारी में बदल गया जिसने भविष्य के नेताओं के लिए एक बड़ा मानक स्थापित किया.

योशिहिदे सुगा के कार्यकाल के दौरान शिंज़ो आबे की विरासत को बनाए रखने पर ध्यान दिया गया, विशेष रूप से स्वतंत्र और खुली इंडो-पैसिफिक (FOIP) रणनीति को आगे बढ़ाने और क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग- जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का एक समूह है- में तालमेल को मज़बूत करने में. उन्होंने सप्लाई चेन में साझेदारी के माध्यम से आर्थिक मज़बूती पर ज़ोर दिया और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की मदद की. इस तरह सामरिक साझेदारी की रफ्तार को बढ़ाया.

2021 में प्रधानमंत्री बनने वाले फुमियो किशिदा ने इस विरासत को काफी आगे बढ़ाया और उन्होंने साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन की मज़बूती एवं हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान दिया. वैश्विक सप्लाई चेन को विविध बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए किशिदा के प्रशासन ने सेमीकंडक्टर और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे उद्योगों में चीन के दबदबे के विकल्प के रूप में साझेदारी को विकसित करने पर ध्यान दिया और इसके लिए भारत में 42 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया. इसके अलावा किशिदा के कार्यकाल में शुरू जापान-भारत डिजिटल साझेदारी ने 2023 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन की तकनीक जैसे क्षेत्रों में तालमेल को बढ़ावा दिया. द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किशिदा के व्यावहारिक रवैये ने इनोवेशन और स्थिरता पर बहुत ज़रूरी ज़ोर देने के साथ दोनों देशों के रिश्तों में निरंतर विकास को सुनिश्चित किया है.

आगे की राह पर नज़र डालें तो शिगेरू इशिबा प्रशासन जापान-भारत साझेदारी को नया आयाम दे सकता है. सक्रिय सुरक्षा स्थिति के मज़बूत समर्थक इशिबा भारत के साथ और इंडो-पैसिफिक में रक्षा सहयोग और बहुपक्षीय भागीदारी को प्राथमिकता दे सकते हैं. चीन का मुकाबला करने की बढ़ती आवश्यकता के कारण उनका प्रशासन साझा तकनीकी विकास को तेज़ कर सकता है, सैन्य अभ्यास का विस्तार कर सकता है और दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के तौर-तरीकों को मज़बूत कर सकता है. इसके अलावा, अंतरिक्ष की खोज और आधुनिक तकनीक में इशिबा की दिलचस्पी सैटेलाइट तकनीक जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए रास्ते खोल सकती है.

बहरहाल जब भू-राजनीतिक परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है, उस समय जापान और भारत की साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता की एक महत्वपूर्ण बुनियाद बनी रहेगी जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्धता पर ज़ोर देती है.

प्रत्नाश्री बासु ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम और सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में एसोसिएट फेलो हैं.

तृप्ति नेब ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च इंटर्न हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Pratnashree Basu is an Associate Fellow with the Strategic Studies Programme. She covers the Indo-Pacific region, with a focus on Japan’s role in the region. ...

Read More +