-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

भारत के लिए गैस आधारित भविष्य काफ़ी उम्मीद भरा दिख रहा है. लेकिन, अब तक भारत उम्मीदों पर खरा उतर पाने में नाकाम रहा है.

ये लेख हमारी सीरीज़, कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी मॉनिटर: इंडिया ऐंड द वर्ल्ड का एक भाग है.

2011 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की थी. इसका शीर्षक, ‘क्या हम प्राकृतिक गैस के स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहे हैं?’ था. हालांकि, एजेंसी ने ये उम्मीद थोड़ी सावधानी के साथ लगाई थी. लेकिन, उसकी प्राकृतिक गैस के स्वर्ण युग की ये अपेक्षा कुछ अनुमानों पर आधारित थी: (i) चीन में गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा, (ii) परिवहन के क्षेत्र में गैस का प्रयोग बढ़ेगा, (iii) परमाणु ऊर्जा बनाने की क्षमता का धीमा विकास होगा, और सबसे अहम उम्मीद ये थी कि (iv) ग़ैर पारंपरिक स्रोतों से बेहद कम लागत में गैस की आपूर्ति बढ़ने की अपेक्षा की गई थी. उस साल अमेरिका में 617.4 अरब घन मीटर (BCM) प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ था, जो रूस के (616.8 BCM) से कहीं ज़्यादा था. उस समय तक रूस, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश था. दुनिया भर के कुल ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही थी. इससे ऊर्जा की आपूर्ति के स्रोतों में भी विविधता आने की (मतलब ये कि अमेरिका जैसे भरोसेमंद स्रोत से) उम्मीद थी. इसीलिए, प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ने से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ने की अपेक्षा की जा रही थी, जो नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के कभी कभार होने वाले इस्तेमाल की जगह ले सकती थी. इसके साथ साथ प्राकृतिक गैस से चीन और भारत जैसे देशों में ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी की जा सकती थी, जहां तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है.

वैसे तो पर्यावरणविदों ने प्राकृतिक गैस के स्वर्ण युग की बात का स्वागत नहीं किया था. लेकिन, नवीनीकरण योग्य स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा को छोड़ दें, तो प्राकृतिक गैस ने साल 2011 से 2019 के बीच, अन्य ईंधनों की तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है (ऊर्जा की खपत के लिहाज़ से साल 2020 बेहद असामान्य था). अगर हम नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों को अलग रखकर देखें, क्योंकि अन्य ईंधनों की तुलना में उन्हें नीतिगत और वित्तीय समर्थन मिलता है, तो प्राकृतिक गैस, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले ईंधन के रूप में उभरी है. वर्ष 2011 से 2019 के दौरान, इसके उपयोग में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इस दौरान, ऊर्जा की मुख्य खपत क़रीब बारह प्रतिशत बढ़ी, पनबिजली का इस्तेमाल 15 फ़ीसद बढ़ा तेल का इस्तेमाल दस और कोयले का इस्तेमाल 0.54 प्रतिशत कम हो गया. IEA की रिपोर्ट ने अनुमान लगाया था, कि विश्व में ऊर्जा के प्राथमिक इस्तेमाल में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी अभी के 22 फ़ीसद से बढ़कर वर्ष 2035 तक 25 प्रतिशत से भी ज़्यादा हो जाएगी. साल 2021 में विश्व में ऊर्जा की प्राथमिक खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 24.7 फ़ीसद के क़रीब रही है.

2011 से 2019 के दौरान, प्राकृतिक गैस की खपत में ज़्यादातर इज़ाफ़ा ऐसे देशों में बढ़ा है, जो गैस के शुद्ध निर्यातक हैं. जैसे कि अमेरिका (28.9 प्रतिशत), ईरान (461. फ़ीसद), और कनाडा (16.48 प्रतिशत). लेकिन, चीन जो कि प्राकृतिक गैस का शुद्ध आयातक है, वहां पर इसकी खपत 138 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई. अमेरिका में ऊर्जा की प्राथमिक खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 2011 से 2019 के दौरान 25 फ़ीसद से बढ़कर 32 प्रतिशत पहुंच गई. वहीं इसी दौरान, चीन की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 7.8 फ़ीसद हो गई. चीन में प्राकृतिक गैस का उपयोग इसलिए बढ़ा क्योंकि सख़्त नियमों और पाइपलाइन जैसे मूलभूत ढांचे में निवेश से कोयले की जगह क़ुदरती गैस को बढ़ावा देने के क़दम उठाए गए हैं.

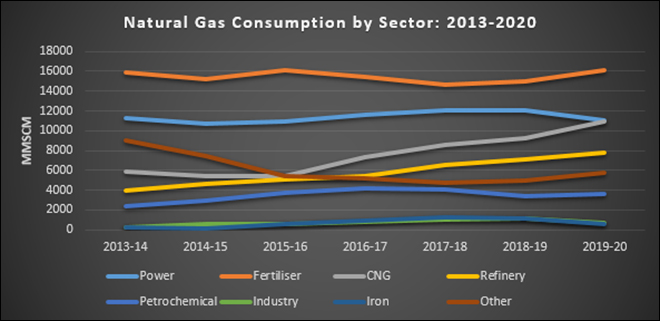

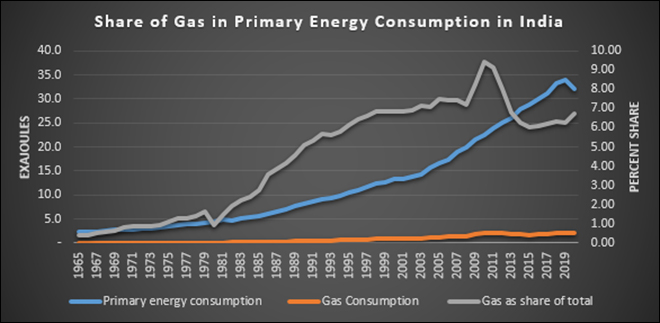

भारत को ‘गैस आधारित अर्थव्यवस्था’ बनाने के विचार की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. तब प्राकृतिक गैस के स्वर्ण युग का ख़्वाब ताज़ा था और उम्मीद भरा दिख रहा था. इस विचार के तहत मुख्य लक्ष्य, भारत की प्राथमिक ऊर्जा की टोकरी में गैस की हिस्सेदारी, 2016 में 6 प्रतिशत से 2030 तक 15 फ़ीसद करना था. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने प्राकृतिक गैस के स्वर्ण युग का जो ख़्वाब देखा था, वो मुख्य तौर पर चीन और भारत में गैस की खपत बढ़ने की उम्मीद पर आधारित था. लेकिन, भारत इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका. 2011 से 2019 के दौरान भारत की कुल ऊर्जा खपत में क़ुदरती गैस की हिस्सेदारी एक प्रतिशत घट गई. और भारत के एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा, 2010 में 9.4 प्रतिशत के शीर्ष से गिरकर 2019 में 6.29 फ़ीसद ही रह गया (जैविक ईंधन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राथिक ऊर्जा खपत). 2013 से 2014 और 2019-20 के दौरान प्राकृतिक गैस से बनने वाली बिजली की खपत में दो प्रतिशत की मामूली गिरावट आई. वहीं, खाद के क्षेत्र में क़ुदरती गैस का इस्तेमाल भी एक प्रतिशत के मामूली स्तर तक ही बढ़ा. 2019-20 में ये दो सेक्टर मिलाकर, प्राकृतिक गैस की कुल खपत का 42 फ़ीसद इस्तेमाल कर रहे थे. इन दोनों की सेक्टरों में नकारात्मक विकास के चलते ही, देश में प्राकृतिक गैस की खपत की वृद्धि दर धीमी हो गई है. हालांकि, परिवहन समेत अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल 1700 फ़ीसद तक बढ़ गया है. उद्योगों में 160 प्रतिशत, रिफाइनिंग में 96 फ़ीसद, पेट्रोकेमिकल में 40 प्रतिशत से अधिक और स्पॉन्ज आयरन में प्राकृतिक गैस का प्रयोग 310 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है. अन्य देशों में जहां प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली बनाने में बढ़ा, वहीं भारत में इसका घरेलू और परिवहन के क्षेत्रों में CNG के रूप में इस्तेमाल बढ़ा है. बिजली और खाद के सेक्टर की तुलना में अन्य क्षेत्र के गैस के ग्राहक (गाड़ियों और घरों) बिखरे हुए हैं, जिससे गैस का लेन-देन महंगा पड़ता है. इसी वजह से गैस की कुल खपत में इज़ाफ़ा नहीं हो पा रहा है.

वर्ष 2020 में भारत की कुल ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी, मामूली इज़ाफ़े के साथ 6.7 प्रतिशत हो गई. जबकि उस साल भारत की कुल ऊर्जा खपत में कमी आई थी. ये खपत दुनिया भर में तरल प्राकृतिक गैस में कमी आने की वजह से बढ़ी थी. इस बात की संभावना बहुत कम है कि साल 2021 में भारत में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल में कोई ख़ास बढ़ोत्तरी हो सके, ख़ास तौर से तब और जब साल के दूसरे हिस्से में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में गैस के दाम में भारी इज़ाफ़ा हुआ है. 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में बिजली और रासायनिक खाद के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ने से इसकी खपत बढ़ती थी. इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि देश के पूर्वी तट पर घरेलू गैस सस्ती दरों पर उपलब्ध थी. जब इस क्षेत्र से घरेलू गैस का उत्पादन गिर गया, तो उसके साथ साथ खपत में भी गिरावट आई. इससे भारत में गैस के इस्तेमाल में बढ़ोत्तरी की राह में दो चुनौतियां खड़ी होने का संकेत मिलता है: महंगी गैस और CNG जैसे विकास की संभावनाओं वाले वर्ग में लेन-देन की भारी लागत. खाना पकाने के कलिए जैविक ईंधन की जगह गैस का इस्तेमाल होने से काले कार्बन (राख) और कार्बन मोनो ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है. परिवहन के क्षेत्र में तरल पेट्रोलियम ईंधन की जगह गैस का इस्तेमाल होने से गाड़ियों से होने वाला वो कार्बन उत्सर्जन कम होता है- जो उत्तर भारत में धुंध छाने की बड़ी वजह है. वहीं जब बिजली बनाने में कोयले की जगह गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इससे कार्बन उत्सर्जन घटकर आधा रह जाता है. जैसा कि इस उद्योग के बहुत से विशेषज्ञों ने इशारा भी किया है कि भारत में गैस का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा को दिए जाने वाले नीतिगत समर्थन और वित्तीय मदद के बराबर नहीं, तो उससे कम ही सही मगर कुछ सहयोग प्राकृतिक गैस को भी दिए जाने की ज़रूरत तो है, क्योंकि इसके उपयोग से हर क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम होता है. इसके अलावा, प्राकृतिक गैस से बिजली बनाने से नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों की तरह इसमें रुकावट भी नहीं आती है. जबकि, नवीनीकरण योग्य स्रोतों से बिजली बनाने के दौरान पड़ने वाले खलल से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ती है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Akhilesh Sati is a Programme Manager working under ORFs Energy Initiative for more than fifteen years. With Statistics as academic background his core area of ...

Read More +

Ms Powell has been with the ORF Centre for Resources Management for over eight years working on policy issues in Energy and Climate Change. Her ...

Read More +

Vinod Kumar, Assistant Manager, Energy and Climate Change Content Development of the Energy News Monitor Energy and Climate Change. Member of the Energy News Monitor production ...

Read More +