-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

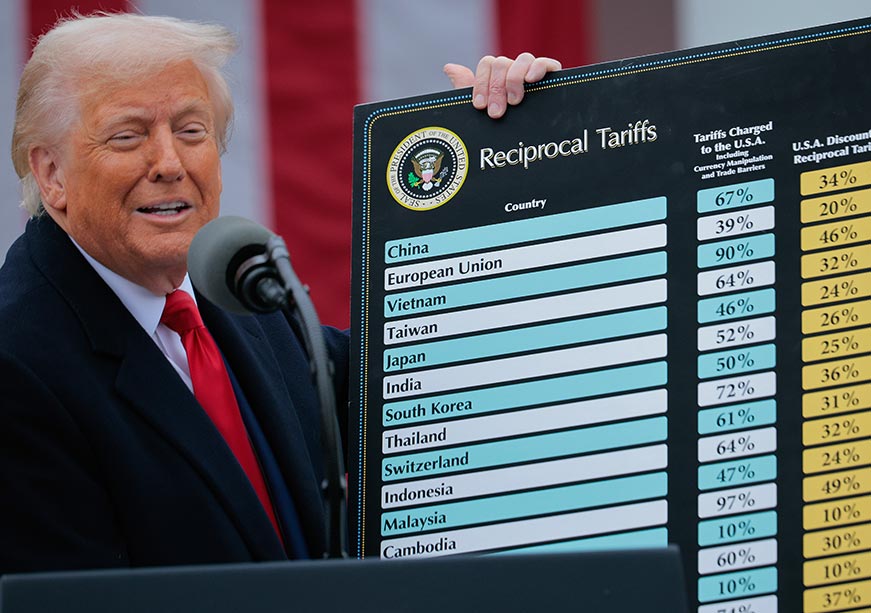

ट्रंप ने जो व्यापक टैरिफ लगाए हैं वो वैश्विक व्यापार को लेकर अमेरिका के रुख़ में अब तक सबसे बड़े बदलाव हैं, जिसमें गठबंधनों को तोड़ा जा रहा है, चीन से टकराव बढ़ रहा है और भूमंडलीकरण की बुनियादें हिल गई हैं.

Image Source: Getty

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों, दोस्तों और भागीदारों पर टैरिफ़ का भारी वार करके ‘मुक्ति दिवस’ का जो आह्वान किया है, वो उनके नीतिगत दृष्टिकोण के कुछ निश्चित और कुछ अनिश्चित तत्वों का संकेत देता है. जहां तक अनिश्चितता का सवाल है, तो वो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का बुनियादी मिज़ाज है और उनके बार बार नीतियों में तब्दीली करने की पहली और सबसे ज़्यादा मार बाज़ारों पर पड़ रहा है. 2 अप्रैल 2025 को तमाम देशों पर टैरिफ़ लगाने का जो हालिया एलान ट्रंप ने किया है, उसने उनके प्रशासन की नीतिगत दिशा में कुछ हद तक निश्चितता का पहलू जोड़ा है. अब तक ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के कम से कम तीन ऐसे बड़े संकेत हैं, जो इसको समझने में मदद करते हैं.

अमेरिका द्वारा दोस्तों, साझीदारों और सहयोगियों को सख़्ती से खांचे में ढालकर उनके साथ अलग अलग तरह का बर्ताव करने वाली लक़ीर अब धुंधली हो गई है. शायद सबसे अहम बात ये है कि ट्रंप की विश्व दृष्टि में अगर किसी देश के साथ कोई सौदा हो सकता है, तो दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका का दुश्मन नहीं है.

पहला, अमेरिका धमकाने डराने वाली आर्थिक नीति के तहत अपने व्यापारिक साझीदारों के साथ समानता के लिए टैरिफ को लाठी की तरह इस्तेमाल करेंगे. फिर चाहे वो देश अमेरिका के कितना ही क़रीब क्यों न हो. इस मक़सद को हासिल करने के लिए ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में जो नया नज़रिया अपना रहे हैं, उसकी प्राथमिक वजह कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयां लगाने को मजबूर करना और इस तरह से पूंजी को अमेरिका लाना है, ताकि अमेरिकी सरकार के ख़र्च और उधारी को कम किया जा सके. दूसरा, ट्रंप के लिए अमेरिका को महान बनाने का रास्ता आर्थिक तोड़-मरोड़ है जिसमें अमेरिका का हित सर्वोपरि होगा. तीसरा वैश्विक भू-राजनीति को लेकर अमेरिका के रुख़ में आई ये तब्दीली पूरी बेशर्मी से लालच और अपने हित साधने वाली है. इसके पीछे ये सोच है कि अब से बाक़ी दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्तों का एक ही सैद्धांतिक आधार होना चाहिए कि अमेरिका के हित कितने सध रहे हैं और उसका कितना विशुद्ध आर्थिक लाभ हो रहा है. अमेरिका द्वारा दोस्तों, साझीदारों और सहयोगियों को सख़्ती से खांचे में ढालकर उनके साथ अलग अलग तरह का बर्ताव करने वाली लक़ीर अब धुंधली हो गई है. शायद सबसे अहम बात ये है कि ट्रंप की विश्व दृष्टि में अगर किसी देश के साथ कोई सौदा हो सकता है, तो दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका का दुश्मन नहीं है.

अमेरिका की तरफ़ से अचानक नीतियों में तब्दीली की इस बाढ़ ने तमाम देशों को मजबूर कर दिया है कि वो बदले हुए हालात के हिसाब से ख़ुद को ढालें, इस पर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचें और उसके बाद क़यामत का दिन आने की तैयारी करें. ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ का एलान करके जिस ‘मुक्ति दिवस’ की घोषणा की थी, उसको लेकर अटकलों का बाज़ार इस क़दर गर्म था कि पूरी दुनिया के शेयर बाज़ार ख़ौफ़ में थे. जब अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ का भारी भरकम बोझ डालने की घोषणा की तो शेयर बाज़ार में हाहाकार मच गया. ट्रंप ने जान-बूझकर अपने टैरिफ का एलान उस वक़्त किया था, जब 2 अप्रैल को शेयर बाज़ार में कारोबार बंद हो गया था. जैसा कि डर था अगले दिन जब दुनिया भर के शेयर बाज़ार खुले तो कारोबार शुरू होते ही धड़ाम से गिरे. अमेरिका का स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स (S&P) सूचकांक 500 अंक तक गिर गया, जो जून 2020 के बाद उसमें आई सबसे बड़ी गिरावट थी. घोषणा के बाद से जैसे जैसे ट्रंप के टैरिफ के आकलन लगाए जा रहे हैं तो महंगाई का आकलन, आपूर्ति श्रृंखलाओं में तब्दीली, वैश्विक आर्थिक सुस्ती और डॉलर की पूरी दुनिया में मांग बढ़ने जैसे तमाम मसले इकट्टा हो गए हैं.

ट्रंप के इस टैरिफ युद्ध के केंद्र में ये सोच है कि अमेरिका पिछले कई साल से व्यापार घाटे का शिकार है और सारे देशों के साथ कारोबार में उसी का नुक़सान हो रहा है. इस तरह घाटे का बोझ उठाकर अमेरिका ने एक ऐसी असमान व्यवस्था को बनाया और स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसका नुक़सान ही नुक़सान है और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के ठिकाने पूरी तरह से ‘खोखले’ हो गए हैं. इसका नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका के सामने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में कोई फ़ायदा या प्रोत्साहन नहज़र नहीं आता. इसकी वजह से बेहद अहम आपूर्ति श्रृंखलाएं अमेरिका के नियंत्रण से बाहर हैं और इन मामलों में वो चीन जैसे देशों पर बहुत अधिक निर्भर होता जा रहा है. अमेरिका की समस्याओं को अपने कार्यकारी आदेश के ज़रिए सुलझाने अपने पिछले कार्यकाल के नुस्खे को आज़माते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम देशों के साथ व्यापार घाटे की समस्या से निपटने के लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकॉनमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाने का एलान किया है. IEEPA के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने अमेरिका के सभी व्यापारिक साझीदारों पर दस प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लगाया, जो पांच अप्रैल से लागू हो गया. इसके बाद उन्होंने उन तमाम देशों पर अलग से रेसिप्रोकल यानी जवाबी टैरिफ लगाया है, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा है. ज़ाहिर है कि इस सूची में चीन पहले नंबर पर है, जिस पर पहले से लगे 20 प्रतिशत टैरिफ के बाद 34 प्रतिशत और टैरिफ लगाया गया. इसके बाद जब चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर भी 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान किया, तो ट्रंप ने चीन को 24 घंटे में ये टैरिफ वापस लेने या फिर ऐसा न करने की सूरत में 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी. ज़ाहिर है न चीन को पीछे हटना था, न वो हटा तो अब अमेरिका को चीन के निर्यात पर अब 104 फ़ीसद टैरिफ़ लग रहा है. ट्रंप ने टैरिफ का जो ताज़ा वार किया है, इसकी चपेट में आए 57 देशों और समूहों में यूरोपीय संघ (EU) पर 20 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 फ़ीसद, जापान पर 24, भारत पर 27, साउथ कोरिया पर 26, थाईलैंड पर 37 और स्विटज़रलैंड पर 32 फ़ीसद टैरिफ लगाया गया है.

ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, उनका पूरा असर अभी भी समझने की कोशिश की जा रही है. तमाम देश अभी भी ट्रंप के टैरिफ के पूरे प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि जवाबी क़दम उठा सकें. फिर भी ट्रंप की व्यापार नीति को लेकर जो वैश्विक प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उसके व्यापक संकेत तो साफ़ देखे जा सकते हैं. एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा वाले भू-राजनीतिक संबंध, पहले के अमेरिकी प्रशासन के समय से चला आ रहा व्यापार युद्ध, चीन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ और अमेरिका के साथ व्यापार में सरप्लस की वजह से चीन ने अमेरिका पर पलटवार का एलान किया है. ट्रंप के पहले कार्यकाल और उसके बाद बाइडेन प्रशासन के दौर में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाए हैं. ऐसे में इस बात पर किसी को हैरानी नहीं हुई, जब चीन ने अमेरिका पर जवाबी 34 फ़ीसद टैरिफ लगाने की घोषणा की, और अमेरिका की 11 कंपनियों को ‘अविश्वसनीय संस्थाएं’ घोषित करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और उनके चीन में, या चीन की कंपनियों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी. जब ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए चीन पर टैरिफ 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 104 प्रतिशत कर दिया, तो चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका की छह और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ अमेरिका पर 50 फ़ीसद और टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी.

ट्रंप ने टैरिफ का जो ताज़ा वार किया है, इसकी चपेट में आए 57 देशों और समूहों में यूरोपीय संघ (EU) पर 20 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 फ़ीसद, जापान पर 24, भारत पर 27, साउथ कोरिया पर 26, थाईलैंड पर 37 और स्विटज़रलैंड पर 32 फ़ीसद टैरिफ लगाया गया है.

आने वाले कुछ महीनों और शायद बरसों में शेयर बाज़ारों, कनेक्टिविटी, निवेशों और क्षेत्रीय भू-राजनीति पर सबसे ज़्यादा असर शायद चीन और अमेरिका के बीच छिड़े व्यापार युद्ध से ही पड़े और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार में अपनी पुरानी साझेदारियों को नई स्थिरता के मुताबिक़ ढालना होगा. अमेरिका और चीन के बीच कुल कारोबार 580 अरब डॉलर से भी अधिक का है. ऐसे में दोनों देशों के बीच खुलकर व्यापार युद्ध छिड़ने का असर बहुत व्यापक और होगा और इसका ख़ास तौर से असर आपूर्ति श्रृंखलाओं और दुनिया की रिज़र्व मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल होने वाले डॉलर पर पड़ेगा. इस बढ़ते व्यापार युद्ध की वजह से दुनिया की दो बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और ताक़तों के बीच खाई बढ़ने का अंदेशा है. क्योंकि दोनों ही देशों के नीतिगत लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हैं. इससे भी ज़्यादा फ़िक्र की बात तो ये है कि ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, तकनीक, इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) और अहम एवं दुर्लभ खनिज तत्वों को लेकर ट्रंप प्रशासन का रवैया चीन के रुख़ के बिल्कुल उलट है.

चीन के अलावा, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो उसके दूसरे प्रमुख व्यापारिक साझीदारों को शायद इन टैरिफ के मुताबिक़ ख़ुद को ढालने और कुछ ख़ास क्षेत्रों में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का रुख़ मोड़ने को मजबूर करे. हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के टैरिफ से निपटने के लिए जिस साझा दृष्टिकोण का एलान किया है, वो शायद इस बात की झलक है कि तमाम देश किस तरह ख़ुद को नए हालात के मुताबिक़ ढाल रहे हैं. हालांकि, टैरिफ की मार से निपटने का अन्य देशों का तरीक़ा काफ़ी अलग हो सकता है और कंबोडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों के बारे में माना जा रहा है कि उन पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में टैरिफ का कहीं ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उन पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है.

अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत का रुख़ अभी तक नपा तुला रहा है. पिछले ट्रंप प्रशासन की तुलना में इस बार अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत का रुख़ बहुत संतुलित होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई करने वालों के साथ वार पलटवार का लंबा चक्र चलेगा.

अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत का रुख़ अभी तक नपा तुला रहा है. पिछले ट्रंप प्रशासन की तुलना में इस बार अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत का रुख़ बहुत संतुलित होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई करने वालों के साथ वार पलटवार का लंबा चक्र चलेगा. इसी वजह से अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे देशों का रुख़ सधा हुआ रहने वाला है. इसके अलावा अमेरिका और भारत दोनों तरफ़ से जो संकेत दिए गए हैं, उनसे पता चलता है कि दोनों देश टकराव के बजाय आपसी तालमेल के साथ व्यापारिक समीकरण साधने के ज़्यादा इच्छुक हैं. भारत ने 2025 के आम बजट में आयात वाले कुछ सेक्टरों में अमेरिका के लिए रियायतों का एलान करके, मान मनौव्वल वाले क़दम उठाए थे. ट्रंप ने भी भारत पर शुरुआत में 27 फ़ीसद टैरिफ का एलान किया था, जिसे उन्होंने बाद में घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया और इसे ख़ास भारत के लिए टैरिफ का डिसकाउंट करार दिया था. चूंकि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार में सरप्लस है, जो 2024 में 45 अरब डॉलर था. ऐसे में 26 प्रतिशत का टैरिफ भी भारत के लिए बहुत नुक़सानदेह है. फिर भी, भारत के लिए ट्रंप के शुरू किए गए व्यापार युद्ध में फ़ायदे की दो बातें निकल सकती हैं: पहला चीन की तरह भारत, ट्रंप के सीधे निशाने पर नहीं आएगा. दूसरा और ज़्यादा अहम बात ये है कि ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया है कि वो टैरिफ को लेकर सौदेबाज़ी के लिए तैयार हैं. इसके बावजूद अमेरिका ने टैरिफ का जो वार किया है, उस पर भारत का रुख़ बर्दाश्त करने तक सीमित नहीं रहेगा.

इस बीच जब ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर देश मुसीबत की मार झेल रहे हैं, तो भारत जैसे तमाम देश अपनी आर्थिक नीतियों का दांव पूरी तरह अब लगातार अस्थिर होते अमेरिका पर लगाने से परहेज़ करेंगे. बाज़ार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन में अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धां लागू होंगे, ख़ास तौर से तब जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन दक्षिणी, मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने लिए नए बाज़ार तलाशने की कोशिश करेगा. ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ ही भू-राजनीति में जो तब्दीली आएगी वो हिंद प्रशांत में कनेक्टिविटी के जाल को भी शायद बदल डाले. अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध को अन्य देशों को अमेरिका से निपटने के लिए मिसाल के तौर पर नहीं अपनाना चाहिए. क्योंकि अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक समीकरण और मूल्य अलग हैं. बाक़ी देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध के सेक्टर अलग हैं. वियतनाम, कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे छोटे देश जिन पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है और जो अमेरिका के आयात पर अधिक निर्भर हैं, उनकी प्रतिक्रिया पर लोगों की निगाहें टिकी होंगी.

ट्रंप आर्थिक व्यवस्था को जिस तरह तब्दील कर रहे हैं, वो शायद पिछली सदी में बनी उस भूमंडलीकृत विश्व व्यवस्था की बुनियादों को हिला देंगे, जिसका संचालन देशों के बीच कुछ तय सिद्धांतों और वैश्विक संस्थानों के ज़रिए हो रहा था.

ट्रंप आर्थिक व्यवस्था को जिस तरह तब्दील कर रहे हैं, वो शायद पिछली सदी में बनी उस भूमंडलीकृत विश्व व्यवस्था की बुनियादों को हिला देंगे, जिसका संचालन देशों के बीच कुछ तय सिद्धांतों और वैश्विक संस्थानों के ज़रिए हो रहा था. दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व व्यापार संगठन औऱ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन जो बुनियादी तौर पर अन्य देशों की तुलना में पश्चिम के प्रति ज़्यादा झुके हुए थे, पर फिर भी उनकी कुछ ख़ूबियां उपयोगी थीं. वैसे तो उदारवादी विश्व व्यवस्था को लेकर ग्लोबल साउथ की आशंकाएं सच साबित हुई हैं. लेकिन, पश्चिमी जगत अब तक जिस स्थिर और स्थायी आर्थिक नीति पर अमल करता आया था उससे पिछले सात दशक के दौरान निश्चित रूप से बहुत से देशों में करोड़ों लोगों को ग़रीबी से ऊपर उठने में मदद मिली. इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को ही मिला. अब शायद वो दौर हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...

Read More +