-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

अब जिन बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव बढ़ने का डर है, उनमें अच्छी-खासी संख्या मेंटल हेल्थ के मरीजों की हो सकती है.

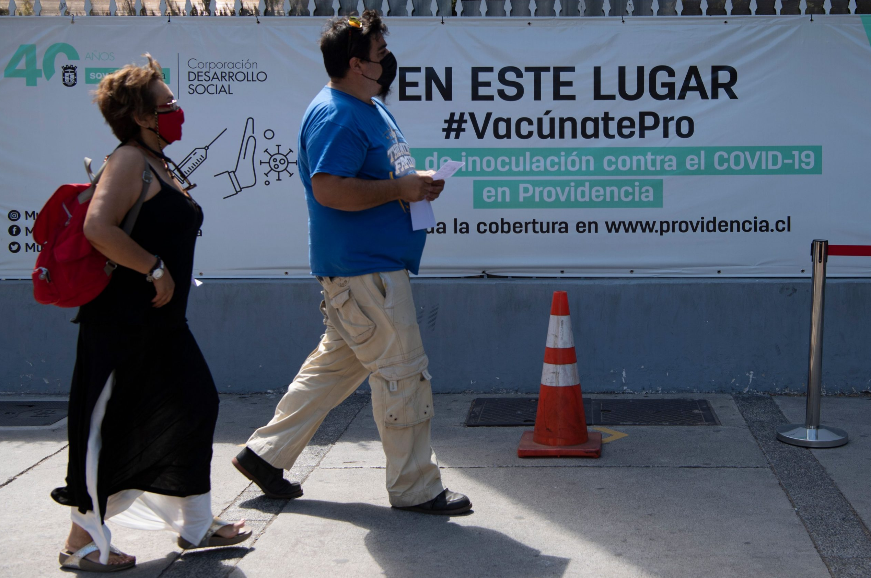

ये सच है कि वैक्सिनेशन यानी टीकाकरण की प्रक्रिया से हेल्थकेयर सिस्टम पर दबाव घटेगा. इसके बावजूद यह साल स्वास्थ्य, शैक्षणिक, आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों के लिए आसान नहीं रहने वाला, जिन पर महामारी की तगड़ी चोट पड़ी है.

पहली बात तो यह है कि टीककरण की प्रक्रिया से कई परेशानियां जुड़ी हैं, जैसे- लॉजिस्टिक्स, लागत, राजनीतिक दबाव, संस्थान और प्रशासन पर लोगों का कम भरोसा, स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव का डर और एक बड़ी आबादी जो इस मामले में फेक न्यूज से प्रभावित है. दूसरी, महामारी के कारण डायग्नोसिस और दूसरी बीमारियों का इलाज रुक गया था, जिनमें अब तेजी आ सकती है. इस तरह के संकेत मिले हैं कि वैक्सिनेशन, कंसल्टेशंस और दूसरी बीमारियों के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या घटी है. वहीं, अब जिन बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव बढ़ने का डर है, उनमें अच्छी-खासी संख्या मेंटल हेल्थ के मरीजों की हो सकती है.

कोविड-19 जैसी महामारी का लोगों की मेंटल हेल्थ, खासतौर पर बच्चों, औरतों और उन परिवारों पर जिनमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कितना गहरा और कितने समय तक असर पड़ सकता है, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं. मुश्किल यह है कि ऐसे मरीजों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की जो मांग बढ़ेगी, उससे काम के बोझ से दबे मेडिकल स्टाफ और संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हेल्थ सिस्टम की परेशानी बढ़ेगी. यह बात वैसे ज्यादातर वैसे देशों पर लागू होती है, जो अमीर नहीं हैं (कुछ अमीर देशों को भी इससे दिक्कत हो सकती है). यह भी जान लीजिए कि महामारी का दुष्प्रभाव इतने पर ही खत्म नहीं होता.

अगर सरकारें सही ढंग से महामारी के जोख़िम की बात लोगों तक पहुंचा सकें, उसके खतरनाक नतीजों के बारे में बता पाएं तो इससे उसकी रोकथाम में मदद मिलती है और अधिक से अधिक लोग इसके लिए सुझाए गए उपायों पर अमल करते हैं.

तीसरा, इसका असर शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर भी होगा. इसकी सबसे ज्य़ादा मार उन लोगों पर पड़ेगी, जिनके पास आर्थिक और निजी संसाधन कम हैं. महामारी से समाज में असमानता बढ़ेगी. यानी हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन इनकी वजह से सरकारों और समुदायों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की खातिर नीतियां बनाकर जीवनस्तर में सुधार लाने के मौके भी बने हैं.

यह भी सच है कि जब तक ‘हर्ड इम्यूनिटी’ नहीं आ जाती, तब तक हमें महामारी से बचने के बुनियादी उपायों पर अमल करते रहना होगा, जिसमें इस बारे में दिए गए लिट्रेचर के सारे पहलू शामिल हैं , यानी इसमें महामारी को रोकने और सीमित रखने, आर्थिक पहलू, महामारी से निपटने और स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका दी गई हैं.

जहां तक महामारी की रोकथाम और उसे सीमित रखने के उपायों की बात है (सीमावर्ती इलाकों, व्यापार, स्कूल बंद रखने और क्वारंटीन), यह अलग-अलग देशों की क्षमता पर निर्भर करता है (यानी वहां अस्पतालों में कितने बेड और डॉक्टर हैं). साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि महामारी का वहां स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है. आर्थिक पहल से लोगों को महामारी को रोकने के उपायों पर अमल में मदद मिलनी चाहिए. साथ ही, इससे प्रोडक्शन भी जारी रहता है. लेकिन यह बात भी संबंधित देश पर निर्भर करती है, जैसे- काम करने की व्यवस्था का स्तर कैसा है. इस पर विकास और आय सहित दूसरी चीजों से भी फर्क पड़ता है. महामारी की रोकथाम के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं की ओर से बेहतर कम्युनिकेशन और को-ऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है. अगर सरकारें सही ढंग से महामारी के जोख़िम की बात लोगों तक पहुंचा सकें, उसके खतरनाक नतीजों के बारे में बता पाएं तो इससे उसकी रोकथाम में मदद मिलती है और अधिक से अधिक लोग इसके लिए सुझाए गए उपायों पर अमल करते हैं. इस कम्युनिकेशन में जनता की भावनाओं को देखा जाए और सभी वर्गों से इसके लिए अपील की जाए (सिविल सोसायटी, युवा, बुजुर्ग और प्रवासी). महामारी की रोकथाम के उपायों पर अमल में केंद्र-राज्य, पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर के बीच तालमेल की भी बड़ी भूमिका है. वहीं, टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्पष्ट कम्युनिकेशन रणनीति बनाई जानी चाहिए.

अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर आते हैं. संबंधित देश में जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों को ट्रैक करने के साथ बीमारों का इलाज इसी पर निर्भर करता है. इसमें वहां के अस्पताल में कितने बिस्तर हैं, डॉक्टरों की संख्या क्या है और वेंटिलेटर्स कितने हैं, इससे काफी फर्क पड़ता है. इसका सरोकार सिर्फ़ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से नहीं है बल्कि उनसे भी है, जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है या जो दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं. हेल्थ सेक्टर पर कई देशों में काफी दबाव है क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को बहुत कम समय में ट्रेंड नहीं किया जा सकता और ना ही आनन-फानन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है. इसलिए मरीजों की बढ़ती संख्या ने पारंपरिक हेल्थकेयर पर दबाव बनाया है. इन चुनौतियों का उपाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच सहयोग और इनोवेशन से निकाला जा सकता है.

जनरल और कई स्पेशियलिटी मेडिसिन में हम टेलीमेडिसिन की सफलता देख चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन, घर में मरीजों की देखभाल, इंटरनेट आधारित रिहैब और घर पर ही दवाओं की डिलिवरी जैसे प्रयोग भी कामयाब रहे हैं.

जनरल और कई स्पेशियलिटी मेडिसिन में हम टेलीमेडिसिन की सफलता देख चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन, घर में मरीजों की देखभाल, इंटरनेट आधारित रिहैब और घर पर ही दवाओं की डिलिवरी जैसे प्रयोग भी कामयाब रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के मामले में समाज में जो गैर-बराबरी दिख रही है, उसे इन नए तरीकों की मदद से कम किया जा सकता है. टेलीमेडिसिन से उस वर्ग तक ये सुविधाएं पहुंच रही हैं, जो डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते या अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा सकते या उसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है.

कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि महामारी का प्रकोप पिछले साल जब सबसे अधिक था, उसके मुकाबले 2021 में इसे रोकने के लिए कम सख्ती होगी. इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर सरकारों को ऐसी पाबंदियों को फिर से लागू करने के लिए तैयार रहना होगा. इसके लिए हर देश को एक सशक्त योजना बनानी चाहिए. इसमें हर संबंधित इंसान और संस्थान का काम तय होना चाहिए. साथ ही, यह भी बताया जाए कि अगर फलां स्थिति पैदा होती है तो क्या करना है और किन संसाधनों का इस्तेमाल करना है. इस योजना में लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास की प्राथमिकता का भी साफ जिक्र होना चाहिए.

महामारी का असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ा है. आर्थिक क्षेत्र को रहने दें तो शिक्षा, जेंडर और मेंटल हेल्थ को लेकर चुनौतियां दिख रही हैं. शिक्षा के मामले में अच्छी बात यह है कि शिक्षक (इसके साथ कर्मचारियों का एक वर्ग भी) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) का इस्तेमाल कर रहा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन्हें काम करने और पढ़ाने में मदद मिल रही है. आईटी पढ़ाने-सिखाने का अच्छा ज़रिया है. इसकी मदद से दूरदराज़ के छात्रों तक पहुंचा जा सकता है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या भी घटाई जा सकती है. आजकल के युवाओं को आईटी आकर्षित करता है और वे इसकी समझ भी रखते हैं. इसके बावजूद आमने-सामने की शिक्षा की अपनी अहमियत है. खासतौर पर प्री और प्राइमरी स्कूल के स्तर पर. इसलिए जरूरी सावधानियों के साथ नर्सरी और अन्य स्कूलों को खुला रखना होगा. इस दिशा में पहल की जानी चाहिए. इसका भी ध्यान रखना होगा कि महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों का जो नुकसान हुआ है. उसकी भरपाई के लिए शिक्षकों, छात्रों और उनके परिवारों को अलग से मेहनत करनी होगी. इस मामले में ख़ासतौर पर गरीब बच्चों और परिवारों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है.

अगर शिक्षक नए तरीके अपनाएं, उन्हें प्रेरित किया जाए और स्वायत्तता दी जाए तो वे बच्चों के नॉलेज और उनकी शिक्षा में अंतर की चुनौती से बेहतर ढंग से निपट सकेंगे. इसके लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और अभिभावकों-छात्रों को भी मनाना होगा. एक और बात यह है कि ऐसी व्यवस्था के लिए हमें उत्साही एजुकेशनल लीडर्स की जरूरत पड़ेगी. और तो और जो संस्थान इस काम से जुड़े हैं, उनका नेतृत्व भी कुशल लोगों के हाथों में होना चाहिए.

जेंडर के मामले में सबूत दिखा रहे हैं कि हम 10 या उससे भी अधिक वर्ष पीछे चले गए हैं. बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं घर पर बैठी हैं. इसकी एक वजह यह है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है. इसलिए महामारी के दौरान घर की देखरेख करने के लिए अधिक औरतों ने नौकरियां छोड़ी हैं. वर्क-लाइफ बैलेंस की ख़ातिर नीतियों के अभाव के साथ सांस्कृतिक और दूसरे कारण भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. इसलिए इस मामले में सुधार के लिए लचीला रुख़ अपनाना होगा. इसके लिए पहले तो कामकाज के घंटों के बंटवारे पर ध्यान देना होगा. इसे टेलीवर्क के साथ फिज़िकल वर्क में भी लागू किया जा सकता है. दूसरी बात यह है कि बच्चे की देखभाल (चाइल्ड केयर) के लिए होम और कम्युनिटी केयर जैसे इंतजाम किए जाएं तो कामकाजी महिलाओं पर दबाव काफी कम हो सकता है.

यूं तो मानसिक स्वास्थ्य को हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इसका दायरा कहीं व्यापक है. इसका असर कामकाज और निजी रिश्तों पर भी पड़ता है (बच्चों की मेंटल हेल्थ माता-पिता की मेंटल हेल्थ से करीब से जुड़ी होती है) . इसलिए इसका समाधान नए, तालमेल बनाते हुए और अलग एंगल से करना होगा. इसका मतलब है कि शिक्षा, श्रम और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को मिलाना होगा

स्कूलों और कंपनियों में मेंटल हेल्थ बिगड़ने की नियमित तौर पर जांच हो और इससे पीड़ित लोगों का तय समय में इलाज किया जाए. ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि मेंटल हेल्थ डायग्नोस्टिक्स और उसका इलाज एक दूसरे से जुड़ा हो.

स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर प्राइमरी हेल्थ में इसकी गुंजाइश बन सकती है. इसमें लोकल कम्युनिटी, कंपनियों और स्कूलों के साथ लोग मिलकर काम कर सकते हैं. इसके लिए सरकारी और निजी संस्थानों की मदद ली जा सकती है. स्कूलों और कंपनियों में मेंटल हेल्थ बिगड़ने की नियमित तौर पर जांच हो और इससे पीड़ित लोगों का तय समय में इलाज किया जाए. ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि मेंटल हेल्थ डायग्नोस्टिक्स और उसका इलाज एक दूसरे से जुड़ा हो. इससे बीमारी का पता लगने के साथ ही इलाज शुरू हो जाएगा.

यह तरीका बच्चों की प्रताड़ना (चाइल्ड एब्यूज) और घरेलू हिंसा से निपटने में भी आज़माया जा सकता है. दूसरी चुनौतियों के साथ रोज़गार के मौके बढ़ाकर और वित्तीय मदद के ज़रिये परिवार के स्तर पर तनाव घटाने, स्कूल और डे-केयर सेंटर खोलने, मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए भी तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.

2021 में जो मुश्किलात और चुनौतियां सामने आने वाले हैं, ऊपर उनमें से कुछ का ही ज़िक्र किया गया है. लेकिन कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ यह है कि हमें हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम, रोजगार, अलग-अलग क्षेत्रों के आपसी संबंध और सामान्य तौर पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच बेहतर लिंक स्थापित करना होगा. तो चलिए, इसकी कोशिश करते हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.