-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

चूंकि वैश्वीकरण की अगुवाई में हो रहा आर्थिक विकास पूरब की ओर उन्मुख होता जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में चीन, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया द्वारा एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जाना तय है जो पश्चिमी देशों में नए सिरे से बनाए जा रहे मोर्चे को कड़ी टक्कर देगा।

विश्व स्तर पर आर्थिक विकास लंबे अर्से बाद पुरानी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल, वर्ष 2017 के लिए वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर को अपडेट करके 3.5 फीसदी कर देने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा पिछले सप्ताह जारी किए गए विश्व आर्थिक आउटलुक में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर आशाजनक तस्वीर पेश की गई है। वर्ष 2017 में विश्व स्तर पर अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2016 की तुलना में 0.4 प्रतिशत और आईएमएफ के पिछले अनुमान से 0.1 प्रतिशत अधिक है। यही नहीं, आईएमएफ का मानना है कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2018 में और ज्यादा बढ़कर 3.6 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी।

सांख्यिकीय रूप से, भारत ही 7.2 फीसदी विकास दर के साथ वैश्विक आर्थिक विकास की अगुवाई करेगा। हालांकि, वैश्विक जीडीपी में भारत का निरपेक्ष योगदान उतना नहीं रहेगा जितना योगदान चीन अपनी 6.6 फीसदी अथवा अमेरिका अपनी 2.3 विकास दर की बदौलत देगा।

हालांकि, इसके साथ ही यह सवाल जेहन में उभर कर आता है कि इस वृद्धि दर को किस हद तक बढि़या कहा जा सकता है? पिछले छह दशकों के आंकड़ों को ध्यान में रखने पर यह सामान्य स्तर पर इसकी वापसी को दर्शाता है। हालांकि, यह साठ के पूरे दशक की तुलना में कम है क्योंकि उस दौरान वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर औसतन 5.5 फीसदी रही थी। इसी तरह यह सत्तर के दशक के आठ वर्षों में दर्ज विकास दर (औसत: 4.1 फीसदी) से कम है और अस्सी के दशक (3.1 फीसदी) का आधा है। यह नब्बे के दशक के 9 वर्षों में दर्ज विकास दर (2.7 फीसदी) से अधिक है और 2000 के दशक (2.8%) का आधा है तथा वर्ष 2018 तक के आठ वर्षों में से सात वर्षों में दर्ज वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर (औसत: 3.2 फीसदी) से अधिक है। इस मामले में केवल वर्ष 2010 अपवाद है क्योंकि वित्तीय संकट से उबरने के बाद उस साल विकास दर 4.3 फीसदी आंकी गई थी। जब हम वैश्विक आर्थिक विकास का रुख दर्शाने वाली लाइन को इन अस्थिर संख्याओं (डेटा) से होते हुए आगे ले जाते हैं तो यह अत्यधिक उतार-चढ़ाव के साथ गिरावट को दर्शाती है, जिससे वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर की अनिश्चितता का पता चलता है। यह अस्थिरता विभिन्न बिंदुओं पर देखने को मिली है। उदाहरण के लिए, सत्तर के दशक में कच्चे तेल से बढ़ी फिसलन के कारण वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 1975 में लुढ़क कर 0.9 फीसदी के स्तर पर आ गई थी, जबकि दो साल पहले यह 6.5 फीसदी थी। इसी तरह अमेरिका के ढीले-ढाले बैंकिंग और वित्तीय नियम-कायदों के चलते गहराए ग्लोबल आर्थिक संकट की वजह से वर्ष 2009 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 1.7 फीसदी धराशायी हो गई थी।

सांख्यिकीविद तो हमेशा सांख्यिकीविद ही रहेंगे और उनका विश्लेषण अतीत के आंकड़ों के आसपास घूमता रहेगा, वे प्रचलित डेटा की तलाश करते रहेंगे तथा रुझान के आधार पर पूर्वानुमान व्यक्त करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यक्तियों की तरह अर्थशास्त्री भी हमेशा तर्कसंगत नहीं होते हैं। उनके पास स्वयं का दिमाग होता है और सांख्यिकीविदों की अपेक्षा के विपरीत वे अक्सर अविवेकपूर्ण होते हैं। इस तरह के दिमाग दरअसल तर्क को नहीं सुनते हैं। वे अतीत को नहीं देखते हैं। वे भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। यह केवल वर्तमान ही है जो उन्हें सही अर्थों में चिंतित करता है, जैसे कि आज क्या हो रहा है। मसलन, विकसित देशों में बड़ी संख्या में लोगों को नवाचारों, प्रौद्योगिकी, विदेश से आए लोगों, इत्यादि के चलते अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और ऐसे में उनके कष्ट एक राजनीतिक कोने में चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। यही नहीं, कुछ ही समय में वह सियासी कोना एक निर्वाचन क्षेत्र में तब्दील हो गया है और फिर उसमें से एक नया नायक उभर कर सामने आया है, जिसका व्यक्तित्व उसकी ताकत है और वह अपने ओजस्वी भाषणों से लोगों के मन-मस्तिष्क पर छाता जा रहा है।

विकास को लेकर आशावादी होने के बावजूद आईएमएफ के उपर्युक्त आउटलुक में राजनेताओं की हालिया ‘अति-राष्ट्रवादी’ बयानबाजी को बिल्कुल वास्तविक माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इससे एक प्रमुख खतरा यह नजर आ रहा है कि कई देश संरक्षणवादी रवैया अपना सकते हैं और यदि वाकई ऐसा हो गया तो यह आगे चलकर व्यापार युद्ध का रूप अख्तियार कर सकता है।” रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, “विकसित देशों के वैश्विक वित्तीय संकट से वर्ष 2010-11 में उबरने के बाद से ही वहां विकास की गति निरंतर सुस्त रहने, औसत आय में और भी धीमी गति से वृद्धि होने और श्रम बाजार में निहित संरचनात्मक बाधाओं, इत्यादि के कारण ‘जीरो-सम (एक को जितना लाभ, दूसरे को उतना ही नुकसान)’ के नीतिगत दृष्टिकोण को सियासी समर्थन मिलना शुरू हो गया है जो खासकर बहुपक्षीय सहयोग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को भी कमजोर कर सकता है।” दूसरे शब्दों में, आर्थिक नीति के अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसके लाभ, जो ब्रेटन वुड्स संस्थानों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शुरू हुए थे और जिसके फलस्वरूप एक सहयोगपूर्ण अर्थव्यवस्था का सृजन हुआ, पर अब खतरा मंडराता नजर आ रहा है।

यह नैतिक रूप से विकृत, राजनीतिक दृष्टि से अदूरदर्शी, आर्थिक रूप से प्रतिगामी एवं अत्यंत महत्वाकांक्षी सोच का नतीजा है। पश्चिम से आ रही समस्त नई सियासी हवाओं में शेष दुनिया के लिए एक दुर्भावनापूर्ण एवं धमकाने वाली बयानबाजी घुली हुई है जिसमें आर्थिक सीमाओं को बंद करने, व्यापार को सीमित करने और एक नए राष्ट्रवाद का समर्थन करने जैसी बातें कहीं जा रही हैं। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के आक्रामक भाषण हों या यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की तैयारी हो अथवा फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मरीन ली पेन का तेजी से उभरना हो, ये सभी पश्चिमी घटनाक्रम भले ही अलग-अलग नजर आते हों, लेकिन इन सभी के अहम निहितार्थ एक ही हैं। चरम तेवर दिखाते हुए मतदातागण अपनी जिन आवाजों को बुलंद कर रहे हैं और जिन्हें नेताओं के नए समूह द्वारा खुलकर बढ़ावा दिया जा रहा है उनमें यही बात साफ-साफ शब्दों में कही जा रही है: बहुत हो गया वैश्वीकरण, ‘अति-राष्ट्रवाद’ ही नया सियासी मार्ग है और निरंकुश शासन ही इसका आर्थिक हथियार है।

हालांकि, 21वीं सदी में किसी ऐसे निरंकुश शासन अथवा बंद अर्थव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार संलग्न ही न हो। सबसे पहले केवल अपने देश का हित साधने पर जोर, आत्मनिर्भरता के लिए अति-राष्ट्रवादी नजरिया अपनाने और वैश्विक लेन-देन में प्रौद्योगिकी एवं श्रम की विशेषज्ञता अच्छी तरह से स्थापित हो जाने के बावजूद केवल अपने ही बलबूते आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने से संबंधित देश एवं लोग ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं होगा। यदि विषमता मुद्दा है, तो स्वाभाविक रूप से निरंकुश शासन थोड़े समय के लिए राजनीतिक दृष्टि से आकर्षक लग सकता है, जैसा कि ट्रम्प की जीत से जगजाहिर होता है। हालांकि, यह टिकाऊ साबित नहीं हो सकता.है। निरंकुश शासन दरअसल लोकतंत्र और पूंजीवाद एवं उसकी व्यापारिक ताकत वैश्वीकरण के टकराव का प्रतीक है। लोकतंत्र जनता की आवाज है जो एक राष्ट्र को वैधता प्रदान करता है। वहीं, पूंजीवाद व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को दर्शाता है जो विचारों, प्रयास या महज विरासत को संपत्ति में तब्दील कर देता है। इन दोनों के बीच फंसे हुए हैं वंचित लोग, जिन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने वोटों के जरिए राजनीतिक परिवर्तन लाकर आर्थिक विषमता से निजात पा सकते हैं।

इस तरह की आवाजें ऐसे समय में गूंज रही हैं जब आर्थिक विकास पश्चिम से पूरब की ओर उन्मुख होता जा रहा है। फ्रांस का उदाहरण आपके सामने है। पिछले छह दशकों से फ्रांस की आर्थिक विकास दर लगातार घटती जा रही है। फ्रांस की आर्थिक विकास दर साठ के दशक में औसतन 5.6 फीसदी थी जो सत्तर के दशक में गिरकर 4.1 फीसदी, अस्सी के दशक में 2.4 फीसदी; नब्बे के दशक में 2.0 फीसदी, 2000 के दशक में 1.4 फीसदी और वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2015 तक की अवधि में और भी गिरकर महज 1.1 फीसदी रह गई। वहीं, अमेरिका में इस पूरी अवधि के दौरान औसत आर्थिक विकास दर क्रमश: 4.7, 3.5, 3.1, 3.2, 1.8 और 2.2 फीसदी रही। हालांकि, एक नवप्रवर्तनशील एवं खुली अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र होने के साथ-साथ दुनिया भर से सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होने के नाते अमेरिका में वह लचीलापन है जिसके बल पर वह एक नए अंदाज में खुद को विकसित करके फिर से तेज विकास हासिल कर सकता है। पश्चिमी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार पूरब के देशों के ठीक विपरीत हैं। चीन में औसत आर्थिक विकास दर इस पूरी अवधि में क्रमश: कुछ यूं रही : 3.4, 7.4, 9.7, 10.0, 10.4 एवं 8.3 फीसदी। भारत में भी इस पूरी अवधि में आर्थिक विकास की गति कुछ इस तरह से क्रमश: काफी तेज होती चली गई : 3.9, 2.9, 5.7, 5.8, 6.8 और 7.3 फीसदी। अत: जब आईएमएफ आगाह करते हुए यह कहता है कि संरक्षणवाद से वैश्विक विकास की गति कुंद हो जाएगी, तो वह भी आर्थिक विकास के पश्चिम से पूरब की ओर उन्मुख होने की ओर इशारा करता है।

ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि निकट भविष्य में व्यापार के मार्ग में बाधाएं बढ़ सकती हैं। आखिरकार, बयानबाजी करने के बाद ट्रम्प जिस रास्ते पर चल रहे हैं और जिस पर पश्चिमी देशों के अन्य नेता भी भविष्य में चल सकते हैं उसे देखते हुए यही प्रतीत होता है कि चाहे आर्थिक दलील कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का संरक्षणवादी रुख जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रमुख होने के नाते अमेरिकी राष्ट्रपति अब भी आर्थिक एजेंडा तय करने का दम-खम रखते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की 22 अप्रैल 2017 की विज्ञप्ति में अनमने ढंग से कहा गया है, ‘हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार के योगदान को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।’ वहीं, दूसरी ओर वाशिंगटन डीसी में 15 नवंबर, 2008 को जारी जी-20 के घोषणापत्र में मुक्त व्यापार में मजबूत और निर्णायक दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा गया था, ‘हम संरक्षणवाद को खारिज करने और वित्तीय अनिश्चितता के समय केवल अपना हित न साधने के विशेष महत्व को रेखांकित करते हैं।’ कटु सच्चाई यही है कि ग्लोबल आर्थिक संकट से हमें बेशक निजात मिल गई हो, लेकिन अर्थशास्त्र पर राजनीति हावी होती जा रही है।

हालांकि, व्यापार के जरिए एक-दूसरे पर विभिन्न देशों की परस्पर निर्भरता अभी खत्म नहीं होने वाली है। दरअसल, जरूरत इस बात की है कि कल्याण योजनाएं चलाई जाएं ताकि वैश्वीकरण की वजह से नौकरी और अवसर गंवा देने वाले लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। स्टेफनी वाल्टर द्वारा प्रस्तुत किए गए इस पेपर में यह दलील पेश की गई है। इसमें कहा गया है, ‘चूंकि वैश्वीकरण की अगुवाई में हो रहा आर्थिक विकास पूरब की ओर उन्मुख होता जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में चीन, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया द्वारा एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जाना तय है जो पश्चिमी देशों में नए सिरे से बनाए जा रहे मोर्चे को कड़ी टक्कर देगा।’ इनमें से चीन, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चयनात्मक रुख अपनाता रहा है और वह अपनी आर्थिक ताकत से अक्सर अपनी सैन्य और सामरिक महत्वाकांक्षाओं का वित्तपोषण करता रहता है। ऐसे में भारत मुक्त व्यापार को बनाए रखने, उसे विकसित करने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाता रहा है। चूंकि बंद विचारधाराएं लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाती हैं, इसलिए अंत में सभी देशों को टैक्स के जरिए आर्थिक विकास, नौकरियों एवं नागरिक कल्याण पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और इसके लिए व्यापार एक अपरिहार्य बुनियादी जरूरत है।

असुरक्षा के अंदेशे से उपजे निरंकुश शासन को जिस तरह पश्चिमी देश वर्तमान में खुलकर अपना रहे हैं वह प्रयोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। यह अपने भीतर से ही विफल होने लगेगा क्योंकि पूंजी लगाने वाले अपना धीरज खो देंगे और पूरब की तरफ मुखातिब हो जाएंगे। जब पूंजी के पीछे-पीछे नौकरियां भी आने लगेंगी तो एक बार फिर पश्चिम से पूरब की तरफ धन का हस्तांतरण होने लगेगा। इसकी कतई संभावना नहीं है कि बिल्कुल केंद्र-बिंदु पर अपना ध्यान जमाए राजनेता ऐसा होने देंगे। आईएमएफ ने इसे विकास के लिहाज से जोखिम बताकर बिल्कुल सही किया है। हालांकि, यह कोई ऐसा जोखिम नहीं है जो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहेगा। आर्थिक विकास की आवश्यकता इस मूर्खतापूर्ण उथल-पुथल पर अवश्य ही विराम लगा देगी। निरंतर व्यवधान से दो-चार हो रही 21वीं सदी में आर्थिक विकास की राह में अनगिनत बाधाएं आएंगी और इसके साथ ही विकास के लिए अवसर भी मिलेंगे। हालांकि, कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन यह तय है कि व्यापार ही वह सबसे मजबूत अंतर्निहित आइडिया होगा जो इसे नई गति प्रदान करेगा। आखिरकार, विचार के उद्भव से लेकर उत्पादन एवं उपभोग तक आर्थिक दुनिया बिल्कुल एकल बाजार है। अब इस स्थिति को बनाए रखने के लिए इन्हें एकजुट करने की जरूरत है।

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

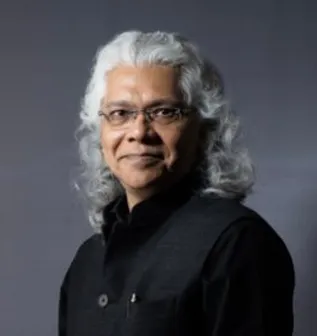

Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...

Read More +