-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल साफ़ है: विकास के रास्ते पर लौटने के लिए विश्व को सुरक्षित बनाना. इसके लिए वो G20 के अंदर और बाहर अंतरराष्ट्रीय आम सहमति बनाने में जुटे हैं.

#G20 Presidency: भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 में सुरक्षा का मुद्दा तय करेगा अर्थव्यवस्था की राह!

20 देशों के समूह (G20) के बाली शिखर सम्मेलन (Bali Summit) का नतीजा एक साहसिक और भरोसा दिलाने वाले बयान के रूप में सामने आया. साहसिक इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो (Indonesian President Joko Widodo) ने पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस को G20 से बाहर निकालने से इनकार कर दिया, और भरोसेमंद इसलिए, क्योंकि अभियान चलाने वालों के दबाव में तमाम मुद्दों को उठाने के बाद भी, इंडोनेशिया ने अपने नेतृत्व में G20 का ध्यान दोबारा उसके मुख्य मक़सद, यानी विश्व की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था (Economy) को दुरुस्त करने की ओर मोड़ा.

17 पन्नों, 52 पैराग्राफ और 9651 शब्दों वाली G20 नेताओं की बाली घोषणा की सबसे ईमानदार लाइन, पैराग्राफ 3 में स्थित है: ‘… G20 सुरक्षा के मसले हल करने का मंच नहीं है.’ इस घोषणा में ‘रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की कड़े शब्दों में निंदा’ वाली बात तो उम्मीद के मुताबिक़ सामान्य तौर पर शामिल थी और ये 2 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव को ही दोहराती है. जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के ख़िलाफ़ ये प्रस्ताव पारित हुआ था तो 141 देशों ने इसके पक्ष में और 5 ने विरोध में वोट दिया था. 35 देश मतदान के वक़्त ग़ैर हाज़िर रहे थे तो 12 अनुपस्थित रहे थे. तो, इस निंदा प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं था.

इस घोषणा में ‘रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की कड़े शब्दों में निंदा’ वाली बात तो उम्मीद के मुताबिक़ सामान्य तौर पर शामिल थी और ये 2 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव को ही दोहराती है.

ये बयान अपने आप में अक़्लमंदी वाली बात है. मगर साथ साथ ये हक़ीक़त स्वीकार करना भी अहम है कि, दुनिया की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा का मंच संयुक्त राष्ट्र और ख़ास तौर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद (UNSC) है. बदक़िस्मती से सुरक्षा परिषद पर इसके पांच स्थायी सदस्यों (P5) के दबदबे और इसके चलते वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर परिषद की नाकामी एक ऐसा ख़ूनी धब्बा है, जिसका दायरा इराक़ से लेकर लीबिया, सीरिया और अब यूक्रेन तक बढ़ता ही जा रहा है. जो देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं, दुनियावी मसलों में उनकी हैसियत महज़ एक तमाशबीन बनने की रह गई है, जो किसी भी चुनौती के आगे बस ये सोचते हुए हाथ मलते रह जाते हैं कि अगर ‘संयुक्त राष्ट्र नहीं तो और क्या विकल्प’ है? आज जब अधिक समावेशी और समानता वाली विश्व व्यवस्था अपने तीमार होने का इंतज़ार कर रही है, तब तक G20 ही ऐसा मंच है, जो दुनिया को एक बहुपक्षीय विकल्प देता है. जहां पर अधिक उपयोगी वार्ताएं हो पाती हैं, और दुनिया को लगने वाले बड़े झटकों से बचने की राह निकलती है.

लेकिन, G20 वैश्विक मुद्दे उठाने में कितना भी कुशल क्यों न हो. जिस तरह इसके मंच पर द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं और दुनिया के 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश और यूरोपीय संघ को मंच मिलता है, वो बातचीत के लिए बस ज़रूरी माहौल बनाने वाला भर है. बाक़ी दुनिया द्वारा इसके नतीजों पर मुहर न लगाने और इसके फ़ैसलों को लागू कराने की कोई रूप-रेखा न होने के चलते, G20 के पास सुरक्षा उपलब्ध कराने की संस्थागत ढांचे का अभाव है. क्या G20 की शक्तियों का विस्तार करके इसे संयुक्त राष्ट्र के मुक़ाबले में खड़ा किया जा सकता है? कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा होता नहीं दिखता. दूसरी तरफ़ सवाल ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों का अहंकार अनंतकाल तक जारी रह सकता है? क़तई नहीं. एक संस्था के तौर पर G20 इन दोनों बातों के बीच पुल का काम करता है; ये एक बीच का रास्ता है. एक ऐसा मंच है, जो सरकारों के बीच संवाद की राह निकालता है. G20 का मूल्यांकन इसकी आर्थिक उपलब्धियों के लिए किया जाएगा, न कि दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए.

वहीं दूसरी तरफ़, जैसा कि आज अमेरिका और यूरोप अनुभव कर रहे हैं कि आर्थिक संवाद के लिए सुरक्षा बेहद अहम है. अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके कुछ ऐसे नतीजे भी निकल रहे हैं, जिनकी आशंका पश्चिमी देशों को भी नहीं थी और आज वो इस हक़ीक़त का सामना कर रहे हैं. इस तरह के रहस्योद्घाटनों से बचने का सही रास्ता यही है कि ऐसे क़दम उठाने से पहले उनके जैसी मिसालों से सबक़ ले लिया जाए. मिसाल के तौर पर, जब चीन ने भारत पर हमला किया तो यूरोपीय संघ ने इस आक्रमण के लिए चीन की निंदा नहीं की. बस मसले के ‘शांतिपूर्ण समाधान’ की अपील करके काम चला लिया. वहीं, चीन को अमेरिका और यूरोपीय संघ अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानते हुए भी उससे गलबहियां डालकर रिश्ते निभा रहे हैं. आज पश्चिमी देश, रूस को ‘आतंकवादी देश’ घोषित कर रहे हैं. लेकिन, वो आतंकवाद के असली गढ़पाकिस्तान की करतूतों की हमेशा से अनदेखी करते आए हैं, जिसे चीन से भी लगातार समर्थन मिलता रहा है. पिछले चार महीनों में चीन ने पांच बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाया है. अब कोई करे तो क्या. नो मनी फॉर टेरर के तीसरी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस बात की चर्चा एक अच्छी शुरुआत है. लेकिन G20 को केवल कोरी बयानबाज़ी से आगे बढ़कर ‘आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर असली दंड लगाने’ के लिए राज़ी करना एक ऐसा काम है, जो अब तक अधूरा है.

एक संस्था के तौर पर G20 इन दोनों बातों के बीच पुल का काम करता है; ये एक बीच का रास्ता है. एक ऐसा मंच है, जो सरकारों के बीच संवाद की राह निकालता है. G20 का मूल्यांकन इसकी आर्थिक उपलब्धियों के लिए किया जाएगा, न कि दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए.

2008 में यूरोप और अमेरिका के आर्थिक संकट- जिसे वैश्विक आर्थिक संकट का ग़लत नाम देकर प्रचारित किया जाता रहा है- के बाद पैदा हुए G20 ने कुछ अलग करने की कोशिश की. शुरुआत में इसे कामयाबी भी मिली. लेकिन, उसके 14 वर्षों बाद आज G20 भटकाव की भुलभुलैया में फंस गया है. अप्रैल 2009 में लंदन में हुए शिखर सम्मेलन में G20 ने दुनिया में हरित परिवर्तन लाने का बीड़ा उठा लिया. सितंबर 2010 में हुए पिट्सबर्ग सम्मेलन में G20 ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की ज़िम्मेदारी भी अपने सिर ले ली और नवंबर 2015 में हुए अनातालिया सम्मेलन में इसने आतंकवाद को हराने का ठेका भी ले लिया. इस इतिहास को देखते हुए हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद नवंबर 2022 का बाली शिखर सम्मेलन G20 को वापस उसके मुख्य लक्ष्य की ओर वापस लाने की दिशा में उठा पहला क़दम है. ध्यान हटाने वाले मुद्दों से तालमेल बिठाते हुए, G20 का असल मक़सद तो विश्व अर्थव्यवस्था को चलाना है.

इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि G20 का ध्यान भटकाने वाले मुद्दे अब नहीं रहे. ऐसे मुद्दों की तो भरमार है. जलवायु परिवर्तन के संकट को बाली घोषणा के पांच पैराग्राफ में जगह मिली है. लेकिन ज़िक्र ये भी ऊर्जा संकट के हवाले से ही है. मज़े की बात तो ये है कि ये मुद्दा एक विडंबना के साथ जोड़ा गया है: ‘हम दुनिया की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को सस्ती ऊर्जा आपूर्ति से पूरी करने की अहमियत को दोहराते हैं.’ पश्चिमी देशों द्वारा, रूस पर लगाए गए ऊर्जा संबंधी प्रतिबंधों को देखते हुए सस्ते दाम पर ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति पर सवाल बना हुआ है. इसी तरह स्वास्थ्य और वित्त से इसके संबंध का विषय भी है. हालांकि, अब ये दोनों विषय आर्थिक परिचर्चा का हिस्सा बन चुके हैं; अब ये अलग अलग विषय नहीं रहे- जैसे कि लैंगिक समानता और मूलभूत ढांचा, जिसे सिर्फ़ एक लाइन में समेट दिया गया है.

भविष्य को देखते हुए बाली शिखर सम्मेलन में क्रिप्टो संपत्तियों की जानकारी जुटाने की रूप-रेखा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो टैक्स के अंतरराष्ट्रीय पैकेज का हिस्सा होगा. ये बिल्कुल सही समय पर उठाया गया क़दम है. क्योंकि, आज क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले बाज़ार और क्रिप्टो करेंसी अपनी ही कामयाबी के बोझ तले दब गई हैं और लालच के शिकार निवेशकों को चोट पहुंचा रही हैं. ऐसे माहौल में G20 ने तमाम देशों के बीच इन मुद्राओं के नियमन में निरंतरता लाने पर ज़ोर देने की बात करता है. ये विचार तब तक अच्छा है, जब सभी देश एक दूसरे को इस मामले में बराबरी के न्यायिक अधिकार दें. इस घोषणा पत्र में केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल करेंसी को भी भविष्य में अलग अलग देशों में भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जाने का ज़िक्र किया गया है, जो भविष्य के लिहाज़ से अच्छा क़दम है.

यूरोपीय संघ में अक्टूबर 2022 में महंगाई दर एक साल पहले के 3.4 प्रतिशत से तीन गुना बढ़कर 10.9 फ़ीसद तक पहुंच गई थी. एस्टोनिया में महंगाई दर 24.1 फ़ीसद है. वहीं लिथुआनिया में 22.5 और लैटविया में महंगाई दर 22 फ़ीसद है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है.

पवित्र बयान जारी करना और उन्हें दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाले दावों की घोषणा में तब्दील करना एक बात है. लेकिन, तय समय के भीतर इन दावों को हक़ीक़त बनाना दूसरी बात है. बाली शिखर सम्मेलन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स की सामरिक प्राथिकताएं तय करने का मुद्दा तो बिल्कुल सही उठा. लेकिन, विडम्बना ये है कि ये बात तब हो रही है, जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किए हुए एक महीने से भी कम समय बीता है. जबकि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत की सीमा के क़रीब सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी करने की पाकिस्तान की आदतें दुनिया को साफ़ दिखती हैं. बाली घोषणा में बस ये कहकर काम चला लिया गया है कि, ‘सभी देशों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो FATF के मानकों को असरदार तरीक़े से अपनाने और लागू करने में सहयोग को मज़बूती देंगे.’ ऐसा इसलिए है कि शायद पश्चिमी देशों की ऐसा करने की नीयत ही नहीं है. या फिर शायद बात ये है कि पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार पश्चिमी देश नहीं हो रहे हैं.

चूंकि संयुक्त राष्ट्र अपनी ज़िम्मेदारी निभा पाने और शांति स्थापित करने में नाकाम रहा है. इसीलिए सुरक्षा का एक मुद्दा, आर्थिक चुनौती बन गया है. फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और अमेरिका ने रूस से तेल और गैस आयात करने पर प्रतिबंध लगाए, तब से यूरोप एक ऐसा महाद्वीप बन गया है, जो इससे हुई असुविधा से जूझ रहा है और इस असहज स्थिति पर सियासत भी कर रहा है. इन प्रतिबंधों की यूरोप के हर देश को क़ीमत चुकानी पड़ी है. सभी देशों में महंगाई अभूतपूर्व रफ़्तार से बढ़ रही है. यूरोपीय संघ में अक्टूबर 2022 में महंगाई दर एक साल पहले के 3.4 प्रतिशत से तीन गुना बढ़कर 10.9 फ़ीसद तक पहुंच गई थी. एस्टोनिया में महंगाई दर 24.1 फ़ीसद है. वहीं लिथुआनिया में 22.5 और लैटविया में महंगाई दर 22 फ़ीसद है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है. भारत में जून 2019 में जो महंगाई दर 3 प्रतिशत थी, वो इस वक़्त सात फ़ीसद के आस-पास है.

इसका नतीजा ये हुआ है कि पूरी दुनिया में ब्याज दरों में उछाल आया है. यूरोपीय संघ में यूरोपीय केंद्रीय बैंक में जमा पर ब्याज दर जुलाई 2022 में शून्य से बढ़कर नवंबर में 1.5 प्रतिशत पहुंच गई है. फिक्स रेट के टेंडर 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.0 प्रतिशत पहुंच गए हैं और उधार की न्यूनतम दर 0.75 फ़ीसद से बढ़कर 2.25 प्रतिशत पहुंच गई है. वहीं, चालीस साल में सबसे ज़्यादा महंगाई देखते हुए अमेरिका के फेडरल रिज़र्व ने ब्याज दरें शून्य से बढ़ाकर 3.75 से 4 प्रतिशत कर दी हैं. ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरें काफ़ी बढ़ा दी हैं. नवंबर 2021 में ब्रिटेन में ब्याज दर 0.1 प्रतिशत थी, जो आज 2.25 फ़ीसद हो चुकी है. इसी तरह भारत में रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2022 में ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत का इज़ाफ़ा करके 5.9 फ़ीसद कर दिया था. जबकि जून 2019 में यही ब्याज दर 5.75 प्रतिशत थी.

भारत के अध्यक्ष बनने के बाद, G20 के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा का ठिकाना भारत हो गया है. यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी चुनौती बिल्कुल साफ़ है- जोको विडोडो के आर्थिक मुद्दे पर ज़ोर देने का फ़ायदा उठायें और G20 के भीतर ध्यान भटकाने से बचें और, यूक्रेन और रूस को अपना युद्ध रोकने के लिए G20 के बजाय किसी और मंच का इस्तेमाल करने में सहयोग करें.

बढ़ती क़ीमतें और ऊंची ब्याज दरें सभी देशों की मुख्य आर्थिक चुनौतियां हैं. ऐसे में ये देखकर तसल्ली हुई कि G20 के बाली सम्मेलन में इस समूह का ध्यान दोबारा आर्थिक विकास पर केंद्रित किया गया और ऐसे विकास पर ज़ोर दिया गया, जो सबको साथ लेकर चले. चुनौतियों का मज़बूती से सामना करते हुए बदलवों के हिसाब से ख़ुद को ढाल सके और ऊर्जा व खाने-पीने के सामान के बढ़ते दामों के झटके को भी झेल सके. कुछ हद तक ये रेटिंग एजेंसियों और बाज़ारों के लिए भी एक संदेश है, कि ज़्यादातर देश वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे. क्योंकि उनकी सरकारें अपने हिसाब किताब पर आसमान छूती क़ीमतों का असर झेल रही हैं.

जलवायु, ऊर्जा और भू-राजनीति को एकीकृत और एक दूसरे से जुड़े तीन प्रमुख आर्थिक मुद्दे बताकर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने समय के अभाव को देखते हुए न केवल शानदार उपलब्धि हासिल की है. बल्कि उन्होंने रूस को G20 से बाहर निकालने को लेकर दबाव भी झेले हैं. इंडोनेशिया ने ये सारी उपलब्धियां विकासशील देशों के ख़ेमे में रहकर हासिल की हैं. आज जब जोको विडोडो चैन की सांस ले रहे हैं, तो सिर पर युद्ध की तलवार लटक रही है. अब भारत के अध्यक्ष बनने के बाद, G20 के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा का ठिकाना भारत हो गया है. यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी चुनौती बिल्कुल साफ़ है- जोको विडोडो के आर्थिक मुद्दे पर ज़ोर देने का फ़ायदा उठायें और G20 के भीतर ध्यान भटकाने से बचें और, यूक्रेन और रूस को अपना युद्ध रोकने के लिए G20 के बजाय किसी और मंच का इस्तेमाल करने में सहयोग करें. दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं.

घरेलू स्तर पर भारत ने दुनिया से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. इसके बावजूद, विश्व अर्थव्यवस्था के सामने खड़े ख़तरे दूर नहीं हुए हैं. ये ख़तरे भारत पर भी असर डालेंगे- ईंधन और खाने पीने के सामान में बढ़ोत्ती, बढ़ती ब्याज दरें और दुनिया की धीमी होती विकास दर की ये मुश्किल अगले 12 महीने तक जारी रहेगी. अर्थव्यवस्था में भू-राजनीतिक मुद्दों की घुसपैठ और इसके चलते दुनिया के समीकरणों में बदलाव को हम नयी मिसाल नहीं कह सकते. वैसे तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी मालूम होती हैं. लेकिन, भारत के नेतृत्व में G20 को इन दोनों मुद्दों को अलग करने का रास्ता तलाशना ही होगा. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर की आम सहमति की दरकार होगी.

नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि, ‘हमारा एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और काम पर केंद्रित होगा. हम अपने ‘एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य’ के नज़रिए के सभी पहलुओं को हासिल करने के लिए काम करेंगे.’ माहौल बनाने के लिहाज़ से ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है. क्योंकि ये पृथ्वी, इसके बाशिंदों और संभावनाओं के मेल का एक शानदार विचार है. भारत का नज़रिया स्पष्ट करने वाला ये बयान भारत का रुख़ बिल्कुल साफ़ कर देता है. अब नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो इस बयान को ठोस विचारों से मज़बूती दें और एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाएं जो शांति को समृद्धि से जोड़ने वाली हो.

ओआरएफ हिन्दी के साथ अब आप Facebook, Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं. नए अपडेट के लिए ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. हमारी आधिकारिक मेल आईडी [email protected] के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

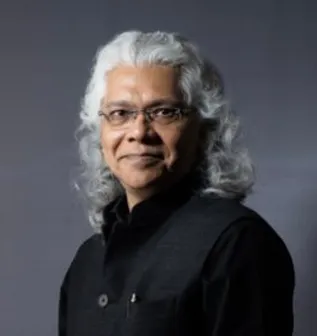

Gautam Chikermane is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. His areas of research are grand strategy, economics, and foreign policy. He speaks to ...

Read More +