-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

यूरोप में युद्ध: भांडे फूटे पड़ोसी के…!

(ये लेख ओआरएफ़ के वीडियो मैगज़ीन इंडियाज़ वर्ल्ड के एपिसोड – ‘यूरोप में युद्ध: भांडे फूटे पड़ोसी के’, में चेयरमैन संजय जोशी और नग़मा सह़र के बीच हुई बातचीत पर आधारित है)

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अपने दूसरे महीने में दाख़िल हो चुका है, और दुनिया के सभी बड़े देश इससे कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं. 11 अप्रैल 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया और इसमें दोनों नेताओं के बीच सभी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई. इसके अलावा 2 + 2 स्तर पर दोनों देशों के मंत्रियों के बीच भी वार्ता हुई है. हालांकि, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत और अमेरिका का रुख़ अलग-अलग है, अमेरिका को लगता है कि भारत इस पूरे मसले पर ढुलमुल (shaky ground) है, लेकिन भारत का कहना है कि वो शांति के पक्ष में है. इन विरोधाभासों के बीच दोनों देशों के बीच हुई ये वार्ता काफी अहम हो जाती है.

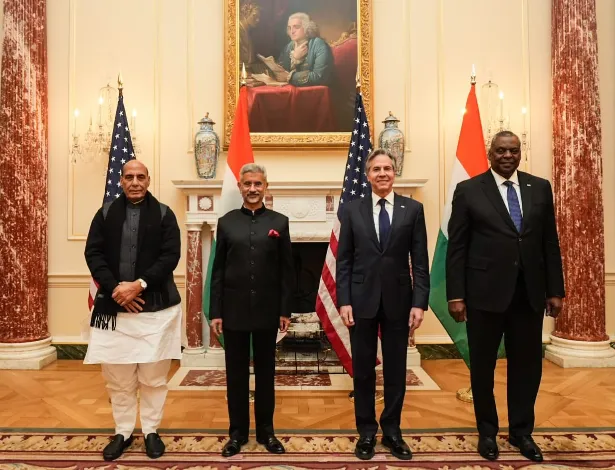

जो 2+2 संवाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर एवं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उनके ही समकक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच हुआ है, उसमें यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है की भारत का रुख़ रूस – यूक्रेन युद्ध को लेकर शुरुआत से स्पष्ट रहा है और वो डिगने वाला नहीं है, चाहे कितना और कैसा भी दबाव उस पर डालने की कोशिश की जाये. वस्तुतः अब अमेरिका को भी आभास हो चुका है की रूस – यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के सब से बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्रों (भारत-अमेरिका) के रुख़ मे भिन्नता रहेगी एवं दोनों को इस भिन्नता के साथ समझौता करना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति बाइडेन के बीच जिस वर्चुअल वार्ता की शुरुआत राष्ट्रपति बाइडेन के वीडियो कॉल से हुई थी, उसमें भारत ने साफ़ तौर पर कहा है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया हमला हो, या बुचा में हुआ नरसंहार हो, इन हमलों के कारण यूक्रेन की जनता जिस दहशत में जी रही है, इस पर भारत किसी भी तरह से रूस का समर्थन नहीं करता है, लेकिन भारत चाहता है कि जो भी आरोप रूस पर लगाए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जाँच हो. यही रुख़ भारत का UNSC में भी रहा है, कि किसी भी कार्यवाही के पहले निष्पक्ष जाँच हो. UNSC का भी यही रुख़ होना चाहिए की, यदि वास्तव मे ऐसी घटनायें हुई हैं तो किसके द्वारा की गयी इसका निर्धारण सीधी एवं निष्पक्ष जाँच से हो. किसी भी प्रजातांत्रिक यवस्था के लिए यही एक वैध एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. अंतत: भारत चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंग समाप्त हो और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो, क्योंकि ये युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, उतनी ही ज़्यादा परेशानियों और मुसीबतों को जन्म देगा.

भारत ने स्पष्ट किया कि भारत शांति के पक्ष में है क्योंकि इस युद्ध के समूचे विश्व पर दूरगामी परिणाम पड़ेंगे. यदि युद्ध पर जल्द ही विराम नहीं लगता है तो न सिर्फ़ पूरी दुनिया पर अस्थिरता आएगी बल्कि लोगों की स्थिति और बदतर होगी. कारण यह कि यह युद्ध ऐसे समय में हुआ है जब पहले से ही कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी.

भारत ने स्पष्ट किया कि भारत शांति के पक्ष में है क्योंकि इस युद्ध के समूचे विश्व पर दूरगामी परिणाम पड़ेंगे. यदि युद्ध पर जल्द ही विराम नहीं लगता है तो न सिर्फ़ पूरी दुनिया पर अस्थिरता आएगी बल्कि लोगों की स्थिति और बदतर होगी. कारण यह कि यह युद्ध ऐसे समय में हुआ है जब पहले से ही कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी. अमेरिका जैसे अमीर राष्ट्र ने बेतहाशा 05 ट्रिलियन डॉलर की रक़म कोरोना से लड़ने के लिए खर्च़ कर दिये और अब इस रक़म का हिसाब चुकाने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का समय आ गया है. जिन बढ़ती ब्याज दरों का असर ना सिर्फ़ अमेरिका पर बल्कि बाकी देशों पर भी अब पड़ेगा. ऐसे में एक ओर रूस यूक्रेन युद्ध ने अब दस्तक दे दी है और दूसरी ओर चीन में कोरोना फिर से अपने पाँव पसार रहा है जिससे शंघाई जैसे व्यापारिक केन्द्रों के पट पर ताले लद गए हैं. चीन की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी ही पर उसके साथ साथ दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखलाओं फिर ठप्प हो सकती हैं. लगातार इन समस्याओं के चलते वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक सामाजिक व्यवस्था को भारी आघात पहुंच सकता है. इस व्याधि से बचने के लिए ज़रूरी है कि वैश्विक ताकतें इस युद्ध को रोक शांति बहाल करने का तत्काल प्रयास करें.

कोरोना और उसके असर से फैली बदहाली पर तो किसी का शायद बस न हो, पर इन सब त्रासदियों के बीच यदि कोई एक त्रासदी ऐसी है जो अभी भी विश्व की महाशक्तियों के आपे के बाहर नहीं है तो यह है यूक्रेन में फैला युद्ध . क्या ये महाशक्तियां स्थिति की गंभीरता को समझ यूक्रेन में शांति बहाल करने की पहल करेंगी? यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है, पर क्या दुनिया की बड़ी ताक़तों में आज इतनी कूव्वत और ज़िम्मेदारी का एहसास है?

देखने से तो ऐसा लगता नहीं. युद्ध थमने की बजाय और ज़ोर पकड़ता दिख रहा है. राष्ट्रपति पुतिन ने अलेक्ज़ान्डर द्वोरिनोकोव़ जिसको कुछ ने “सीरिया के कसाई” की उपाधि दी हुई है, उसको यूक्रेन के युद्ध की कमान सौंप दी है. साथ ही दुनिया के निष्पक्ष देशों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वे बूचा में हुए नरसंहार की ज़िम्मेदारी सीधे पुतिन पर डाल इसकी निंदा करें.

नरसंहार को लेकर भारत समेत लगभग सभी देशों ने खुलकर आलोचना की है, लेकिन साथ ही मांग की है की जो भी कार्यवाही हो वो वैध तरीके से हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत निष्पक्ष जांच के उपरांत की जाए. समस्या यह है की अंतर्राष्ट्रीय लीगल व्यवस्था से कई शक्तिशाली देश खुद ही कन्नी काट चुके है और आज अब इसकी दुहाई देते नहीं थमते. इस बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमज़ोर करने में अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी भरपूर योगदान रहा है – अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ़ जस्टिस को तो अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त नहीं. आखिर बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की नींव हम सब ने मिल कर ही हिलाई है और हर देश का इसमें हाथ है. यदि हम नियम आधारित विश्व व्यवस्था की दुहाई देते हैं तो क्या हम इसके अंतर्गत स्थापित बहुपक्षीय संस्थानों को फिर से सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाने को तैयार हैं? क्या यूक्रेन का युद्ध एक सबक बन सकता है जिसके फलस्वरूप सब शक्तियाँ अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें की हमने विश्व व्यवस्था को कैसे इतना लाचार और कमज़ोर होने दिया की वह चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या फिर वहाँ होने वाली विभीषिका, किसी पर भी नियंत्रण पाने में पूर्णतः अक्षम दिख रही है. यही समय है इसे मज़बूत करने का न की इसको और कमज़ोर करने का.

क्योंकि इस युद्ध के भयंकर परिणाम सिर्फ़ पाकिस्तान, श्रीलंका और पेरू जैसे देशों तक सीमित नहीं रहेंगे. लगातार दे रही त्रासदियों की तिकड़ी की मार आज अमेरीका को भी अपनी चपेट में ले चुकी है जहां महंगाई दर 8% पार कर गया है .

यदि हम नियम आधारित विश्व व्यवस्था की दुहाई देते हैं तो क्या हम इसके अंतर्गत स्थापित बहुपक्षीय संस्थानों को फिर से सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाने को तैयार हैं? क्या यूक्रेन का युद्ध एक सबक बन सकता है जिसके फलस्वरूप सब शक्तियाँ अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखें की हमने विश्व व्यवस्था को कैसे इतना लाचार और कमज़ोर होने दिया

हाल ही में राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने Iowa के दौरे पर भाषण दिया और महंगाई का सारा ठीकरा पुतिन के सिर फोड़ डाला. वास्तव में यह दोष युद्ध पर कम और युद्ध के जवाब में अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर ज्य़ादा जाता है. इन सबके चलते न सिर्फ़ पाकिस्तान, श्रीलंका, पेरू एवं भारत बल्कि अमेरिका में भी महंगाई लगातार ज़ोर मार रही है. इन्हीं प्रतिबंधों के चलते भारत पर बार-बार ज़ोर डाला गया की वह रूस से तेल आयात बंद करे. यह सवाल 2+2 संवाद मे भी पूछा गया, जिसका सटीक जवाब विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने दिया कि — जितना तेल भारत एक महीने में रूस से आयात करता है, उतना तेल यूरोप रूस से ही एक दोपहर में खरीद लेता है. और सच तो यह है की यूरोप रोजाना 285 मिलियन डॉलर का तेल रूस से खरीद रहा है. यदि गैस और तेल दोनों जोड़ दें तो यूरोप रूस को प्रतिबंधों के चलते 928 मिलियन की रक़म मुहैया करा रहा है. वास्तव में प्रतिबंधों की रणनीति ऐसी है, मानो खाने के दाँत और, व दिखाने के और – पर जो भी हो निपोरे गए दाँतों की फोटो खींच जग भर में प्रचारित कर ढ़ोल पीटना ज्य़ादा ज़रूरी हो गया है. अब वहीं गौर करें तो पाएंगे की तेल पर कितना भी ढिंढोरा पीट ले, अमेरिका ने रूस से आयात किये जाने वाले फर्टीलाइज़र पर आज तक प्रतिबंध नहीं लगाये हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ब्राज़ील समेत दूसरे देशों के साथ-साथ अमेरिका के किसान भी प्रभावित होते हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है.

इसलिए समस्या सच में है की यदि यह युद्ध लंबा चला तो ना सिर्फ़ पाकिस्तान, श्रीलंका बल्कि यूरोप भी मंदी का शिकार न हो जायें, जिस तरह से तेल और गैस के भाव में वृद्धि देखी जा रही है, कहीं इससे उबरना मुश्किल न हो जाये. इसलिये ये बेहद ज़रूरी है कि युद्ध को समाप्त करने के साथ जो-जो प्रतिबंध लागए गए हैं उनको भी उठाने की कार्यवाही की जाए. इसलिए युद्ध समाप्त करने के लिए न सिर्फ़ वार्ता होनी चाहिए बल्कि यह वार्ता सिर्फ़ जेलेंस्की एवं पुतिन के बीच तक सीमित नहीं रहे. वास्तव में यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध न होकर पश्चिम एवं रूस के मध्य घटित हो रहा है – यूक्रेन तो बस एक माध्यम या मोहरा बना हुआ है. इसलिए ज़रूरी है कि युद्ध संपत्ति की वार्ताएं पश्चिम एवं रूस के बीच हों – पश्चिमी देश प्रत्यक्ष तौर पर इस बातचीत का हिस्सा बनें, और यूक्रेन के मासूम लोगों का खून अपने युद्ध में बहाना बंद करें.

जहां तक मानवाधिकारों का प्रश्न है हर प्रजातंत्र अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, चाहे भारत हो या अमेरिका. और एक दूसरे के मानवाधिकारों पर टीका-टिप्पणी तो दोनों का ही प्रजातांत्रिक हक़ है, और ऐसी टीका-टिप्पणी एक स्वस्थ परंपरा है. ऐसा नहीं है कि प्रजातंत्र राष्ट्र में मानवाधिकार हनन नहीं होते, पर यदि हों तो वहाँ उनके समाधान के लिए ऐसे संस्थान उपलब्ध हैं जो इनका समाधान कर सके. यदि अमेरिका में कोई मानवाधिकार हनन होता है तो भारत में उसको लेकर बहस होती है, और ऐसे ही भारत को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि भारत में मानवाधिकार को लेकर चर्चा अमेरिका या किसी अन्य देश में हो, क्योंकि यही प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की पहचान है और ऐसे विषय पर परस्पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है. ऐसे ही कोई भी सरकार अपने आप में परिपूर्ण नहीं है – इसलिए बार-बार अधिकार या हक़ हर जगह व्यवस्था से लड़ कर ही लिये जाते रहे हैं. अंततः किसी भी स्वस्थ प्रजातांत्रिक राष्ट्र में अधिकारों की सुरक्षा वहाँ के लोगों और उनके बीच परस्पर चर्चा होती है – यही वहाँ के संस्थानों को सुदृढ़ रख सकते हैं. यही एक सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताक़त होती है, जो उस देश के संस्थाओं और कानून- व्यवस्था को निर्मित करने का काम करते हैं.

कोई भी सरकार अपने आप में परिपूर्ण नहीं है – इसलिए बार-बार अधिकार या हक़ हर जगह व्यवस्था से लड़ कर ही लिये जाते रहे हैं. अंततः किसी भी स्वस्थ प्रजातांत्रिक राष्ट्र में अधिकारों की सुरक्षा वहाँ के लोगों और उनके बीच परस्पर चर्चा होती है – यही वहाँ के संस्थानों को सुदृढ़ रख सकते हैं

भारत की विदेश नीति शुरू से स्वतंत्र रही है पर जी हाँ, इस वक्त़ इसमें हम एक नयी दृढ़ता देखते हैं. और यही इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है. गौर से देखे तो वर्तमान माहौल में विश्व शक्तियों के नेतागण अपनी घरेलू राजनीति के चलते बेबस हैं – सबको चिंता है की कैसे अपनी गिरती छवि को संभाला जाए. राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले कांग्रेस के चुनाव को लेकर चिंतित हैं, उनकी ख्याति में लगातार गिरावट आयी है, अफ़ग़ानिस्तान के समय से उनकी लोकप्रियता भयानक पछाड़ खाने के बाद अभी तक उबर नहीं पायी है. डर है कि यूक्रेन युद्ध उनके और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव में परास्त होने का कारण न बन जाये. उधर बोरिस जॉनसन भी सियासी उठापटक का शिकार बनते-बनते यूक्रेन युद्ध के सहारे अपनी छवि चमकाने की आस में हैं. तो भारत के बारे में निकले बयानों के बारे में अटकलें लगाने के पहले उनकी आंतरिक दुविधाओं पर नज़र रखनी चाहिए. कई बयान विदेश नीति को मद्देनज़र नहीं रख के दे दिये जाते हैं.

ऐसे में यदि हम 2+2 संवाद का सारांश निकाले तो पाएंगे की दोनों राष्ट्र का रुख़ परस्पर बहुत ही संतुलित रहा है. भारत एवं अमेरिका की वार्ता के दौरान होती नोक-झोंक का कितना असर संबंधो पर पड़ने वाला है वह स्पष्ट हो जाता है. वास्तव में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है. अफ़ग़ानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का संदेश था की वह आगामी समय में आने वाली असली चुनौती का सामना करने की तैयारी में जुटा है – और यह चुनौती थी चीन जिसकी बढ़ती सामरिक ताक़त का जवाब देने के लिए वह एशिया में अपनी सुरक्षा संरचना का और मज़बूत करने जा रहा है. यूक्रेन युद्ध ने इसी योजना को धक्का दिया. अब समस्या यह आयी है कि अमेरिका के सामने रूस और चीन की दोहरी चुनौतियां मुंह बाये खड़ी है – एक यूरोप में ललकार रही है दूसरी एशिया में. क्या अमेरिका दोनों के साथ एक समय पर लड़ाई लड़ सकता है? अब यदि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं सक्षम होता है तो अमेरिका पुनः अपने मुख्य प्रतिद्वंदी चीन की तरफ रुख़ कर सकता है. लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, और अमेरिका को दोनों एशिया और यूरोप में अपना प्रभुत्व कायम रखने की ज़रूरत पड़े तो ऐसी परिस्थिति अमेरिका को मुश्किल में डाल देगी. गौर करें शीत युद्ध के समय जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी उसका करीब 27% वैश्विक जीडीपी में हिस्सा था जो आज घटकर 20% ही रह गयी है. आज अमेरिका अपनी जीडीपी का 2.5% रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है और यूरोप एवं एशिया मे अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए उसे लगभग 5% खर्च करना पड़ेगा. इसलिए वर्तमान स्थिति पुराने शीत युद्ध से बिल्कुल भिन्न है. विश्व स्तर पर देशों की संख्या के हिसाब से तो अधिकतर देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, परन्तु विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से 55% जनसंख्या आज अमेरिका के साथ नहीं है, वे या तो तटस्थ हैं या फिर विरोध की स्थिति में हैं. वैश्विक स्तर पर जो अलगाव की स्थिति बनी है उसमें चीन, लैटिन अमेरिका, भारत व रूस जैसे देशों ने भी यह रुख़ खुलकर ज़ाहिर किया है, इसलिये अमेरिका के लिये बड़ी चुनौती है.

यदि हम 2+2 संवाद का सारांश निकाले तो पाएंगे की दोनों राष्ट्र का रुख़ परस्पर बहुत ही संतुलित रहा है. भारत एवं अमेरिका की वार्ता के दौरान होती नोक-झोंक का कितना असर संबंधो पर पड़ने वाला है वह स्पष्ट हो जाता है. वास्तव में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है.

यह युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान व श्रीलंका तक ही सीमित न रह बाकी देशों में भी समान स्थिति पैदा कर सकता है. लैटिन अमेरिका एवं पेरू मे भी ऐसे आंदोलन देखे जा सकते हैं. जिस तरह से खाद्य पदार्थो की क़ीमत में उछाल आया है, उससे ट्यूनिशिया, मिस्र एवं मध्य एशिया जैसे कई देशों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है. डर है कि पश्चिम एशिया में वर्ष 2012 वाली Arab Spring फिर से कहीं ज़ोर ना मारने लगे. दस वर्ष पूर्व मिस्र में रोटी की कीमतों को लेकर ही लोग सड़कों पर उतर आए थे. ऐसी अराजकता की स्थिति ना सिर्फ़ पाकिस्तान, श्रीलंका बल्कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका के घाना जैसे देशों में भी देखी जा सकती है. भारत में महंगाई तक़रीबन 7% तक पहुंच गयी है, और अमेरिका में 1980 के बाद सबसे ज्य़ादा महंगाई पिछले हफ्त़े हुई है, और अनुमान है की अभी और बढ़ने वाली है.

जिस तरह से खाद्य पदार्थो की क़ीमत में उछाल आया है, उससे ट्यूनिशिया, मिस्र एवं मध्य एशिया जैसे कई देशों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है. डर है कि पश्चिम एशिया में वर्ष 2012 वाली Arab Spring फिर से कहीं ज़ोर ना मारने लगे.

तेल की कीमतों को लेकर तो एशियाई देशों की स्थिति विचित्र बनी हुई है. एशियाई देश को तेल यूरोप और अमेरिका के मुकाबले प्रीमियम राशि देकर ही मिलता है. यह प्रीमियम जो प्रति बेरल 1 या 2 डॉलर रहता था युद्ध के बाद बढ़कर 5 डॉलर हो गया और अब मई माह की कीमतों पर 10 डॉलर तक देना पड़ रहा है. एशियाई देशों को पहले ही महंगा तेल अब 10 डॉलर अधिक की कीमत पर मिल सकता है जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होंगी. महंगाई बढ़ना लाज़मी है, श्रीलंका एवं पाकिस्तान में काफी हद तक यह स्थिति उनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय एवं नीतियों के कारण हुई पर साथ ही यूक्रेन युद्ध ने इसको और हवा दी. पर युद्ध के चलते संकट के बादल कई और देशों पर मंडरा सकते हैं इसलिए युद्ध को वार्ता के ज़रिये रोकना सभी के हित में हैं अन्यथा सभी के लिए आने वाले परिणाम भयंकर साबित हो सकते हैं.

ओआरएफ हिन्दी के साथ अब आप Facebook, Twitter के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं. नए अपडेट के लिए ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. हमारी आधिकारिक मेल आईडी [email protected] के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Sunjoy Joshi has a Master’s Degree in English Literature from Allahabad University, India, as well as in Development Studies from University of East Anglia, Norwich. ...

Read More +