-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

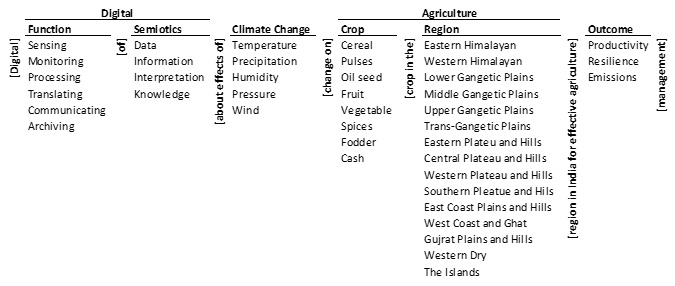

क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि यानी CSA, भारत समेत तमाम G20 देशों के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़े नज़रिए का एक हिस्सा है. ये एक पेचीदा और विशाल-आकार वाली चुनौती है. भारत में CSA के डिजिटलीकरण से जुड़े रोडमैप की उत्पत्ति से जुड़ा विज्ञान (ऑन्टोलॉजी) इसकी चुनौतियों का स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है. ये इस चुनौती को पूरा करने से जुड़े मार्गों का ‘नक़्शा’ भी सुझाता है (चित्र 1 देखिए[i]). CSA के डिजिटलीकरण को कृषि-खाद्य प्रणालियों में डिजिटल टेक्नोलॉजियों के एकीकरण के तौर पर समझा जा सकता है.[ii] ख़ासतौर से CSA लक्ष्यों को हासिल किए किए जाने से संबंधित क़वायदों में ऐसा देखा जा सकता है.

भारत में तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है. ऐसे में क्लाइमेट-स्मार्ट खेती की दिशा में, उसकी नीतियों और तौर-तरीक़ों में डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा दिया जाना निहायत ज़रूरी है.

CSA का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन (जैसे तापमान, बारिश, नमी, दबाव और हवा में दीर्घकालिक और अपरिवर्तनीय बदलाव; चित्र 1 – जलवायु परिवर्तन) की प्रतिक्रिया में किसी देश की कृषि उत्पादकता, लचीलेपन और उत्सर्जनों (चित्र 1 - नतीजे) को अनुकूल रूप से उच्चतम सीमा तक पहुंचाना है. इस दिशा में रणनीतियां किसी देश की अलग-अलग फसलों- जैसे अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्ज़ियां, मसाले, मवेशियों का चारा और नक़दी फसल (चित्र 1- फसल) के हिसाब से तय की जानी चाहिए. ये किसी देश के कृषि क्षेत्रों (चित्र 1- इलाक़ा) और उनके उप-क्षेत्रों के लिए स्थानीय भी होने चाहिए.

CSA वास्तविक समय यानी रियल टाइम में जलवायु परिवर्तन के कृषि प्रभावों से जुड़े ज्ञान को एकीकृत करता है. ये नीति-निर्माताओं और प्रयोगकर्ताओं को सही वक़्त पर फ़ीडबैक और फ़ीडफॉरवर्ड मुहैया कराता है. डेटा, सूचना, व्याख्या और ज्ञान (चित्र 1 - सेमीओटिक्स) की सेंसिंग, निगरानी, प्रॉसेसिंग, अनुवाद, संचार और अभिलेखन (चित्र 1 - फ़ंक्शन) के ज़रिए इस क़वायद को अंजाम दिया जाता है. ये सीखता है और ख़ुद को बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढाल भी लेता है.

चित्र1: भारत में क्लाइमेट स्मार्ट कृषि के लिए डिजिटलाइज़ेशन रोडमैप की ऑन्टोलॉजी

स्रोत: लेखक के ख़ुद के

स्रोत: लेखक के ख़ुद केये ऑन्टोलॉजी डिजिटल CSA के 43,200 (6*4*5*8*15*3) रास्तों को साथ जोड़ती है. हर मार्ग ऑन्टोलॉजी के हर कॉलम से किसी शब्द/मुहावरे को उसके साथ लगे शब्दों/मुहावरों से जोड़ता है. मिसाल के तौर पर इन रास्तों में ये बातें शामिल हैं:

CSA के ज्ञात प्रभावी रास्तों का व्यवस्थित रूप से पता लगाना और उन्हें लागू करना, ज्ञात बेअसर रास्तों को नई दिशा देना और अज्ञात नए मार्गों की पड़ताल करना असल चुनौती है. इस चुनौती से निपटने को लेकर फ़िलहाल कोई प्रामाणिक मॉडल उपलब्ध नहीं है.

निश्चित रूप से G20 को CSA की चुनौती से पार पाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए. इसके लिए ऑन्टोलॉजिकल ढांचे, तौर-तरीक़े और सिफ़ारिशों को स्वीकार करके: (a) शोध, नीति और अभ्यासों, और (b) फ़ीडबैक और सीख के ज़रिए शोध को नीति और अभ्यास में बदलने; का एजेंडे तय करना चाहिए. G20 को किसी देश में CSA के डिजिटलीकरण के लिए ऑन्टोलॉजी का प्रयोग कर शोध, नीतियों और अभ्यासों के व्यवस्थित एजेंडे की प्रणालियां तय करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए. थिंक20 एंगेजमेंट ग्रुप्स G20 को शोध और नीतिगत सलाह उपलब्ध कराते हैं. चूंकि G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्य देशों में बदलती रहती है, लिहाज़ा ऑन्टोलॉजिकल रूपरेखाएं तैयार करने के लिए ये एक आदर्श मंच है. कार्य दलों की पॉलिसी ब्रीफ़्स के ज़रिए शोध नीति और दिशानिर्देश मुहैया कराने के साथ-साथ ये मंच ऐसे विशेषज्ञों को भी एकजुट कर सकते हैं जो देशों के हिसाब से विशिष्ट ऑन्टोलॉजिकल रूपरेखाएं तैयार करने में मदद करें. साथ ही उपयुक्त संकेतकों के ज़रिए प्रगति की पड़ताल भी कर सकें.

इस चुनौती से निबटने और रोडमैप उपलब्ध कराने के लिए इससे मिलता-जुलता एकीकृत ढांचा या ठोस प्रयास दिखाई नहीं देता. समिति के एजेंडे के बारे में सदस्य देशों (और स्थानीय एजेंडों) को निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए और सदस्य देशों से भी एजेंडे के बारे में जानकारियां ली जानी चाहिए. इसी तरह खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संगठनों से भी सूचनाएं इकट्ठा की जानी चाहिए.

CSA के ऑन्टोलॉजी को G20 के सभी देशों के ढांचे के तौर पर वैश्विक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए. हरेक देश की क्षेत्रीय और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से फसलों के अनुकूलन के ज़रिए इस क़वायद को अंजाम दिया जाना चाहिए. इसके बाद इसे स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से अनुकूलित वैश्विक ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ढांचे के तहत हरेक देश अपनी स्थानीय आवश्यकताओं, वरीयताओं और संसाधनों के आधार पर अपने लिए रास्तों का चुनाव कर सकता है. साझा रूपरेखा स्वीकार किए जाने से किसी एक देश या G20 के तमाम देशों (और G20 से बाहर के देशों में भी) को इनके अमल को लेकर फ़ीडबैक और सबक़ों के बारे में जानकारियों को औपचारिक रूप देने और उनके हस्तांतरण में मदद मिलेगी. इससे चुनौती से जुड़े ज्ञान के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़े चक्र का कायाकल्प करने में मदद मिलेगी. इस तरह चुनिंदा, टुकड़ों में बंटे और एकाकी प्रयासों की बजाए इस पूरी क़वायद को सम्मिलित, प्रणालीगत और व्यवस्थित कोशिशों में बदला जा सकेगा.

CSA के ऑन्टोलॉजी को G20 के सभी देशों के ढांचे के तौर पर वैश्विक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए. हरेक देश की क्षेत्रीय और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से फसलों के अनुकूलन के ज़रिए इस क़वायद को अंजाम दिया जाना चाहिए.

किसी देश द्वारा CSA को लेकर शोध, ज़रूरत और तौर-तरीक़ों की समय-समय पर माप किए जाने के लिए इस रूपरेखा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इन तीनों के बीच की खाई का विश्लेषण करने से शोध को नीति और अभ्यास में बदले जाने की क़वायद के मार्गदर्शन में मदद मिलेगी. इनसे हासिल परिणामों को दोबारा शोध के लिए भेजा जा सकेगा. इस तरह फ़ीडबैक और लर्निंग साइकल का एक सकारात्मक चक्र क़ायम हो सकेगा, जिससे SDG-3 से जुड़े दृष्टिकोण (अच्छा स्वास्थ्य और सलामती) हासिल हो सकेंगे.

लिहाज़ा देशों को अपने प्रयासों में गठजोड़ क़ायम करने, अपनी-अपनी नीतियों से तालमेल बिठाने और सीखे गए सबक़ों के बारे में बताने के लिए G20 समिति की निश्चित रूप से मदद करनी चाहिए. G20 के भीतर और वैश्विक स्तर पर CSA के डिजिटलीकरण के लिए इसे सही मार्ग तय करना चाहिए. साथ ही इस दिशा में वैश्विक प्रयासों के लिए ‘दिशानिर्देश’ भी उपलब्ध कराने चाहिए.

भारत में CSA की अहम ज़रूरतों के निपटारे के लिए कृषि डिजिटलीकरण नीतियां तैयार की जानी चाहिए. इस दिशा में मार्गदर्शन के लिए नीचे कुछ सिफ़ारिशें दी गई हैं. ऐसी नीतियों को G20 के अन्य देशों और समूह से बाहर के देशों के लिए आम तौर पर इस्तेमाल में लाने लायक़ बनाया जा सकता है. इन सिफ़ारिशों को ऑन्टोलॉजी के पांच आयामों के हिसाब से संगठित किया गया है. ये हैं- परिणाम, क्षेत्र, फसल, डिजिटल कार्रवाई और डिजिटल सांकेतिकता. जलवायु परिवर्तन से जुड़ा आयाम बाहरी कारक वाला है और निश्चित रूप से नीतियों के ज़रिए इनके प्रभावों को समझकर उनका निपटारा किया जाना चाहिए.

ऑन्टोलॉजी को तीन परिणामों वाले इनपुट-प्रॉसेस-आउटपुट मॉडल की तरह देखा जा सकता है: उत्पादकता, लचीलापन और उत्सर्जन. ये तीन परिणाम स्वतंत्र और एक-दूसरे पर अंतर-निर्भर, दोनों हैं. नतीजतन इनके बीच हमेशा एक संतुलनकारी क़वायद रहती है जिसका प्रबंधन किए जाने की दरकार होती है. मिसाल के तौर पर उत्पादकता को अधिकतम किए जाने से लचीलेपन में कमी आ सकती है और उत्सर्जन का स्तर बढ़ सकता है. वैश्विक खाद्य प्रणाली का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों में बड़ा योगदान है. उत्सर्जन के परिणामों का उत्पादकता और लचीलेपन के साथ सामंजस्य बिठाना CSA के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी चुनौती का अहम हिस्सा है. संभावित नीतियों को तीन परिणामों के साथ सूचीबद्ध किया गया है.

भारत के तमाम इलाक़ों में CSA प्रबंधन में प्रभावी रूप से फ़र्क लाने के लिए डिजिटलाइज़ेशन के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल ज़रूरी है. इससे जलवायु, मिट्टी के प्रकार और ऊर्वरता, फसल विविधता और फसल उगाने के स्वरूपों, भूमि की जोत के नमूनों और स्वामित्व के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक हालातों और संसाधनों तक पहुंच के रियल-टाइम डेटा और सूचनाएं जुटाने में मदद मिल सकती है.

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, किसानों को उनके उपयोग के अनुकूल (customised) और क्षेत्र-विशेष के हिसाब से तैयार विस्तारित सेवाएं पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं. इनमें मौसम के पूर्वानुमान, मिट्टी की स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्ट्स और फसलों से जुड़ी सलाहें शामिल हैं. इससे किसानों के लिए उनकी अनोखी कृषि-पारिस्थितिकी (agro-ecology) और सामाजिक-आर्थिक हालातों के हिसाब से उपयुक्त तौर-तरीक़े और टेक्नोलॉजियों का प्रयोग आसान हो जाएगा. सेंसर्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग जैसे डिजिटल उपकरणों का प्रयोग, संसाधनों के इस्तेमाल को उपयुक्त रूप से अधिकतम सीमा तक ले जाने में आगे भी मदद करेगी. साथ ही सूक्ष्म, बारीक़ या परिशुद्ध कृषि (precision agriculture) को भी बढ़ावा देना जारी रखा जा सकता है.

इतना ही नहीं, डिजिटलाइज़ेशन से स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट और गठजोड़ में भी मदद मिल सकती है. ज्ञान और बेहतरीन तौर-तरीक़ों का आदान-प्रदान करने के लिए किसानों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और इससे जुड़े अन्य किरदारों को एकजुट भी किया जा सकता है. इनसे ऐसी क्षेत्र-आधारित नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में भी सहूलियत हो सकती है, जो CSA के अभ्यासों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हों.

सौ बात की एक बात ये है कि देश भर में CSA प्रबंधन में ज़रूरत के हिसाब से फ़र्क़ लाने की क़वायद को आगे बढ़ाने में डिजिटलाइज़ेशन एक अहम भूमिका निभा सकता है. ये क्षेत्रवार आंकड़े और सूचनाएं जुटाने और उनको आगे पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है. इससे सूक्ष्म खेती को बढ़ावा मिलेगा और स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट और गठजोड़ में भी आसानी होगी. हर इलाक़े की अपनी अनोखी कृषि-पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक हालातों के हिसाब से सटीक अभ्यासों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में ये क़वायद सहायक हो सकती है.

सौ बात की एक बात ये है कि देश भर में CSA प्रबंधन में ज़रूरत के हिसाब से फ़र्क़ लाने की क़वायद को आगे बढ़ाने में डिजिटलाइज़ेशन एक अहम भूमिका निभा सकता है.

क्लाइमेट-स्मार्ट फसल प्रबंधन में डिजिटलीकरण के प्रभावी इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नीचे दी गई नीतियों पर विचार करना अहम हो जाता है:

कुल मिलाकर CSA फसल प्रबंधन में डिजिटलाइज़ेशन का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के टिकाऊ तौर-तरीक़ों को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है. साथ ही संसाधनों के अनुकूलतम इस्तेमाल और उत्पादकता बढ़ाने में भी ये सहायक हो सकता है. नीति-निर्माता अपनी ओर से किसानों को प्रोत्साहन और मदद उपलब्ध कराकर डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. साथ ही डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर के विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है और स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट और गठजोड़ को आसान बनाया जा सकता है.

डिजिटल सांकेतिकता या सूत्रों (semiotics) का प्रबंधन

कृषि क्षेत्रों में फसलों के सिलसिले में भारत तापमान, बारिश, नमी, दबाव और हवा के रुख़ में बदलावों से जुड़े डेटा, सूचना, व्याख्या और ज्ञान का इस्तेमाल कर सकता है. प्रभावी फसल उत्पादकता, लचीलेपन और उत्सर्जनों के लिए नीचे दिए गए तरीक़ों के हिसाब से इनका प्रयोग किया जा सकता है:

कुल मिलाकर डेटा, सूचना और व्याख्या का प्रभावी इस्तेमाल बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. तापमान, बारिश, नमी, दबाव और हवा के रुख़ में होने वाले बदलावों से फसलों पर होने वाले असर की जानकारी किसानों के बेहद काम आ सकती है. इससे भारत के कृषि क्षेत्रों में फसल उत्पादकता बढ़ाने, लचीलापन लाने और उत्सर्जन प्रबंधन करने में सहूलियत हो सकती है. डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अमल में लाकर और किसान क्षमता विकसित कर भारत टिकाऊ और जलवायु के हिसाब से लचीले कृषि अभ्यासों को बढ़ावा दे सकता है. इससे किसानों और पर्यावरण, दोनों को फ़ायदा पहुंच सकता है.

सेंसिंग, निगरानी, प्रॉसेसिंग, क्रियान्वयन, संचार और अवलेखों से जुड़ी डिजिटल क्रियाएं चक्रीय हैं और मौजूदा दौर में जारी हैं. परिणामों का कुशल और प्रभावी रूप से अभिलेख तैयार करने के लिए मौजूदा चक्रों को निश्चित रूप से फ़ीडबैक और फ़ीडफ़ॉरवर्ड मुहैया कराने चाहिए. फ़ीडबैक और फ़ीडफ़ॉरवर्ड के चक्रों को CSA की सही राह पर ज़ोर देना चाहिए. साथ ही ग़लत तौर-तरीक़ों को नई दिशा भी दिखानी चाहिए.

निश्चित तौर पर डिजिटल क्रियाओं के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे और उसके शासन-प्रशासन को विधायी, आर्थिक, नियामक, राजकोषीय/वित्तीय, सूचनात्मक, ठेके वाली, वैधानिक और सामाजिक नीतियों से प्रेरित किया जाना चाहिए.

निश्चित तौर पर डिजिटल क्रियाओं के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे और उसके शासन-प्रशासन को विधायी, आर्थिक, नियामक, राजकोषीय/वित्तीय, सूचनात्मक, ठेके वाली, वैधानिक और सामाजिक नीतियों से प्रेरित किया जाना चाहिए. इन नीतियों के विषय-वस्तु दोहरे स्तरों वाले होने चाहिए: (a) CSA के सूचनात्मक क्रिया चक्र को टिकाऊ बनाए रखना, और (b) CSA का सूचनात्मक एकीकरण करना. नीतियों के तहत इनके वाहकों को उद्देश्यों तक आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए. इनके प्रदर्शन के लिए मानक स्थापित किए जाने चाहिए और इनके रास्ते की बाधाओं में कमी लाई जानी चाहिए.

इन सबका सार यही है कि डिजिटलाइज़ेशन किसानों और नीति-निर्माताओं को रियल-टाइम डेटा, सूचना और ज्ञान तक पहुंच मुहैया करा सकता है. ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार ला सकता है और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मददगार साबित हो सकता है. इससे कृषि में उत्पादकता, लचीलेपन और उत्सर्जन प्रबंधन को आगे बढ़ाया जा सकता है.

CSA के डिजिटलाइज़ेशन के लिए एक रोडमैप ज़रूरी है. ये पॉलिसी ब्रीफ़ CSA तक पहुंचने के उलझन भरे घुमावदार रास्तों में आगे बढ़ने को लेकर एक स्पष्ट, संक्षिप्त और समग्र ढांचा उपलब्ध कराता है. स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर डिजिटलाइज़ेशन की प्रणालियों के शासन-प्रशासन के लिए इस रूपरेखा का प्रयोग किया जा सकता है. ये सभी स्तरों पर CSA प्रणालियों को सीखने का आधार बन सकता है. खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौती से पार पाने के लिए CSA की चुनौती का निपटारा किया जाना एक पूर्व-शर्त है. इस क़वायद को कामयाबी से पूरा करने के लिए डिजिटलाइज़शन निहायत ज़रूरी है.

[i] चित्र 1 में दी गई ऑन्टोलॉजी को लेखकों के गहन अनुभव और चुनिंदा साहित्य के आधार पर तैयार किया गया है.

[ii] कृषि-खाद्य प्रणालियों का मतलब है वैश्विक खाद्य प्रणाली, जिसमें आपूर्ति और मूल्य की पूरी श्रृंखला शामिल होती है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.