-

CENTRES

Progammes & Centres

Location

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में निश्चित तौर पर एक दुविधा है. यह आर्थिक अवसरों का क्षेत्र है, साथ ही समस्याओं का भंडार भी है.

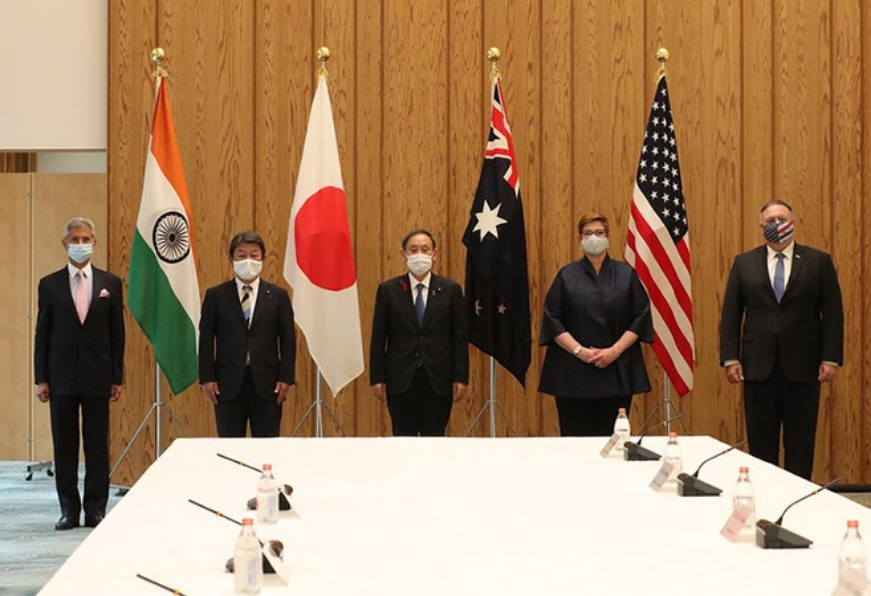

काफ़ी चर्चा के बावजूद टोक्यो में क्वॉड मंत्री-स्तरीय बैठक अनुमानों के मुताबिक और आम बैठक जैसी ही रही. जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मेज़बानी में यह बैठक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर हुई पहली “स्टैंड-अलोन” (स्वतंत्र रूप से) बैठक के बाद पहली बैठक थी.

सबसे ज़्यादा ध्यान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने खींचा, जिन्होंने “हमारे लोगों और साझीदारों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना के शोषण, भ्रष्टाचार और ज़बरदस्ती से बचाने के लिए” लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग की अपील की.

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र बाकी दुनिया के साथ, कोविड-19 वैश्विक महामारी के असर से उबर रहा है. इसके साथ ही चीन की आक्रामकता ताइवान जलसंधि, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी लद्दाख और हां हांगकांग में भी दिख रही है. हालांकि, यह उम्मीद कि बैठक में क्वॉड के “संस्थानीकरण” की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, खोखली साबित हुई. जैसी कि उम्मीद की जा रही थी सबसे ज़्यादा ध्यान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ ने खींचा, जिन्होंने “हमारे लोगों और साझीदारों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना के शोषण, भ्रष्टाचार और ज़बरदस्ती से बचाने के लिए” लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग की अपील की. इस संदर्भ में, उन्होंने पूर्वी चीन सागर, मीकॉन्ग, हिमालय और ताइवान जलसंधि में चीनी गतिविधियों की चर्चा की.

बैठक में मौजूद अन्य मंत्री अधिक संयमित थे और सीधे चीन का नाम लेने से बचे. इसके बावजूद कि भारत अपनी सीमाओं पर चीन के साथ समस्याओं का सामना कर रहा है भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने संबोधन में, “समान सोच वाले देशों द्वारा समन्वित प्रतिक्रिया” पर ज़ोर दिया. उन्होंने आगे कहा, “हम नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क़ानून के शासन, पारदर्शिता, अंतरराष्ट्रीय समुद्र में आवागमन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं.” यह एक मानक फ़ॉर्मूला था, लेकिन “क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान” के संदर्भ का आशय साफ था, हालांकि, उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों में चीन का कोई ज़िक्र नहीं था.

मंत्री इस बात पर भी स्पष्ट थे कि भारत का उद्देश्य, “इस क्षेत्र में वैध और महत्वपूर्ण हित रखने वाले सभी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना है.” यह साफ होना चाहिए कि हालांकि, जून 2018 में शांगरी-ला वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्देशित भारत की एक हिंद-प्रशांत नीति है, यह उस समूह का हिस्सा नहीं है जो “हिंद-प्रशांत” क्षेत्र को “निर्बाध और खुला” रखने का हिमायती है. हालांकि, यह मिथ्या आशा है कि नई दिल्ली आगामी गर्मियों में भारी गतिरोध के बावजूद जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह क्वॉड का सक्रिय हिमायती बन जाएगा.

क्वॉड का लोकतांत्रिक देशों के साझा हितों के आधारित पर एक सकारात्मक एजेंडा है. इन हितों में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत विवादों को निपटाने का महत्व शामिल है. हालांकि, मौजूदा समय में ध्यान कोविड-19 से उबरने पर था.

ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने ने भी चीन का नाम लेने से परहेज किया क्योंकि उनका इस बात पर ज़ोर था कि क्वॉड का लोकतांत्रिक देशों के साझा हितों के आधारित पर एक सकारात्मक एजेंडा है. इन हितों में व्यक्तिगत अधिकारों का समर्थन, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत विवादों को निपटाने का महत्व शामिल है. हालांकि, मौजूदा समय में ध्यान कोविड-19 से उबरने पर था. उन्होंने समुद्री सुरक्षा, साइबर मामलों, टेक्नोलॉजी, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहित क्षेत्रों में लंबी दूरी के सहयोग की बात की और चीन पर निशाना साधते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर स्थानांतरित करने और “गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे” को विकसित करने के लिए बीजिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चल रहे प्रयासों का ख़ासतौर से ज़िक्र किया.

बैठक और मंत्री-स्तरीय डिनर के बाद जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रियों ने “उत्तर कोरिया, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया.” इसमें चीन या पूर्वी लद्दाख गतिरोध का कोई ज़िक्र नहीं था. प्रेस विज्ञप्ति में ज़्यादा देशों, ख़ासकर आसियान के साथ सहयोग को व्यापक बनाने की बात कही गई थी.

एक मायने में, जो बात सबको पता है मगर कोई बोलना नहीं चाहता वह है आसियान. दक्षिण चीन सागर और मीकॉन्ग जैसे बहुत से मुद्दे जिन पर क्वॉड बात कर रहा है, आसियान से संबंधित हैं. हालांकि, अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि आसियान उन पर एकजुट रुख़ अपनाने को तैयार है. क्वॉड के लिए आसियान देशों के सहयोग के बिना इनको प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल होगा. मारिस पायने ने आसियान की केंद्रीय स्थिति को लेकर अपनी टिप्पणी और हिंद-प्रशांत एजेंडे की क़ामयाबी के लिए आसियान के नेतृत्व वाली व्यवस्था की ज़रूरत की बात कही. इसी तरह, जापानी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रियों ने “आसियान की एकता और केंद्रीय स्थिति के लिए अपने मज़बूत समर्थन को दोहराया.” लेकिन ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फ़ोरम (ARF) और आसियान डिफ़ेंस मिनिस्टर्स मीटिंग (ADMM) प्लस, जिसका चीन भी एक सदस्य है, जैसे सुरक्षा तंत्र को क्वॉड द्वारा धीरे-धीरे और मज़बूती से किनारे लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अलग एजेंडे पर काम कर रहा है .

दक्षिण चीन सागर और मीकॉन्ग जैसे बहुत से मुद्दे जिन पर क्वॉड बात कर रहा है, आसियान से संबंधित हैं. हालांकि, अब तक इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि आसियान उन पर एकजुट रुख़ अपनाने को तैयार है. क्वॉड के लिए आसियान देशों के सहयोग के बिना इनको प्रभावी तरीके से लागू करना मुश्किल होगा.

हिंद-प्रशांत पर जून 2019 की आसियान आकलन रिपोर्ट ने जानबूझकर किसी भी नए तंत्र को बनाने या मौजूदा की जगह दूसरा तंत्र बनाने से ख़ुद को अलग रखा. किसी भी हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए आसियान की केंद्रीय स्थिति को रेखांकित करने के उद्देश्य से, इसने आसियान के नेतृत्व वाले ARF, ADMM प्लस और ऐसे ही अन्य संगठनों के तंत्र को ज़्यादा मजबूत करना और इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना लक्ष्य घोषित किया है. लेकिन जैसा कि प्रो. स्वर्ण सिंह ने लिखा है, क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के मुद्दे पर आसियान की नेतृत्वकारी भूमिका को लेकर स्पष्ट मतभेद रहा है. वह बताते हैं कि “आसियान की केंद्रीय स्थिति इस आश्वासन पर टिकी थी कि, प्रमुख शक्तियों के बुनियादी हितों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा” लेकिन अब “चीन को इस व्यवस्था की मदद से वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का मौका देकर आश्वासन को तोड़ा जा रहा है.”

आश्चर्य नहीं कि इसकी विदेश नीति की सक्रियता को देखते हुए, बीजिंग अब पहले की तुलना में हाल के दिनों में क्वॉड का ज़्यादा आलोचक हो गया है. पिछले महीने, चीन के उप विदेश मंत्री और भारत में पूर्व राजदूत लुओ ज़ाओहुई ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ सी (UNCLOS) को लेकर उलटा दूसरों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और कहा कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में क़ानून का पालन किया है. उन्होंने अमेरिका पर क्वॉड को बनाने “चीन विरोधी मोर्चा, जिसे मिनी-नाटो भी कहा जाता है” का आरोप लगाया.

क्वॉड का ध्यान मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर पर है. हालांकि, भारत और अब फ्रांस व जर्मनी जैसे देशों को एक व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति की ज़रूरत है, जो पूरे हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत को भी ध्यान में रखे. शांगरी-ला डायलॉग के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की दृष्टि में, हिंद-प्रशांत क्षेत्र “अफ़्रीका के तट से अमेरिका तक” फैला है, जहां भारत “लोकतांत्रिक और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देगा, जिसमें सभी राष्ट्र- छोटे और बड़े फल-फूल सकें.”

फ़्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने हाल के दिनों में एक हिंद-प्रशांत रणनीति की ज़रूरत की बात करना शुरू कर दिया है, जिसका दायरा सुरक्षा के मुद्दों से आगे है. इस दृष्टिकोण से हिंद-प्रशांत के बारे में एक निश्चित दुविधा है. यह आर्थिक अवसर का क्षेत्र है, साथ ही समस्याओं की भी भरमार है. लोकतांत्रिक देशों की साझेदारी का लक्ष्य अवसरों को बढ़ाने और समस्याओं से असरदार ढंग से निपटना है. भारत की पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी है. लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में इसके ज़्यादा व्यापक और जटिल हित हैं, जहां यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने का बड़ा मौका है.

भारत की पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी है. लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में इसके ज़्यादा व्यापक और जटिल हित हैं, जहां यूरोपीय संघ के साथ सहयोग बढ़ाने का बड़ा मौका है.

हिंद-महासागर में सहयोग का दायरा सुरक्षा, पारिस्थितिकी, व्यापार, आपदा राहत, विकास और ऐसे तमाम मामलों में है. अंतरराष्ट्रीय क़ानून के नियम, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, जलवायु परिवर्तन से निपटने या व्यापार और औद्योगिक नीतियों के पालन के लिए समान विचारधारा वाले देशों से गठबंधन करने की ज़रूरत है. लेकिन पॉलिसी के दायरे में हिंद-प्रशांत के सिर्फ एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को शामिल करने की ज़रूरत है.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...

Read More +